中日古瓷国际竞市研究*

——以景德镇和肥前瓷器为例

2012-01-24熊寰

熊 寰

中日古瓷国际竞市是指在中日古代瓷器阶段,中国瓷器与日本瓷器同时面向国际市场出口,形成中日瓷器在国际贸易中竞争销售、争夺市场的状况。

景德镇和肥前是本文的具体研究对象。被誉为“瓷都”的景德镇作为中国明清时期的制瓷业中心,是为中国瓷业的代表,毋庸多言。肥前瓷器则是日本古瓷的代表。它以有田为中心,包括有田烧、波佐见烧和平户烧等周边瓷业在内,形成了一个大面积产瓷区。这个产瓷区的特点在于总体面貌较为统一,在江户后期日本各地开始烧制瓷器之前,这里是日本惟一长期持续生产瓷器的地区①其中石川县九谷古窑在17世纪中叶曾小规模烧瓷,持续约20年;以有田技术为基础的姬谷烧瓷器也只生产了20年左右。。同时,在整个江户时代,它是日本“最大的瓷器生产基地”②大橋康二:『肥前磁器の変遷——文様を中心として—』,九州陶磁文化館編:『柴田コレクションⅡ』,有田:九州陶磁文化館,2004年,第87頁。,也是“日本制瓷业的中心”③三上次男:『日本·朝鮮陶磁史研究』,東京:中央公論美術出版,1989年,第95頁。。因此,江户时代肥前瓷器之于日本就相当于明清时代景德镇瓷器之于中国。

进入晚明后,中国外销瓷贸易迅速繁荣,仅经荷兰东印度公司之手,“从1604年至1657年,运往欧洲市场的中国(高级)瓷器超过三百万件”④T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,Leiden:E.J.Brill,1954,p.42.。相比之下,日本瓷器出现在国际市场的时间很晚,直至1647年才见最早的外销记录⑤山脇悌二郎:『有田町史·商業編1』,有田:有田町,1988年,第265頁。,并迟至到1659年方开始大规模外销⑥T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.131.,故中日两国事实上从17世纪50年代起才开始形成国际市场的竞市状况,这也是本文的研究上限。

本文研究下限为18世纪80年代,其时日本瓷器完全退出了国际市场,直至江户时代结束前,都不存在与中国瓷器在国际市场继续竞争的状况。综上,在中日两国古代瓷器史上,17世纪50年代至18世纪80年代,这百余年的中日瓷器国际竞市状况正是中日古瓷国际竞市研究的对象和内容。

一、中日瓷器国际竞市的面貌

就中日瓷器在国际市场的竞市区域而言,主要有两大区域:一是东南亚市场;二是东南亚以外的,包括中东在内的西方市场,以欧洲市场为主,这也是双方主要竞争的外销地区。纵观这两大市场的发展与演变,中日瓷器的国际竞市可以分为三个阶段。第一阶段:1650年代—1690年代——日本乘虚占优;第二阶段:1690年代—1750年代——中国后来居上;第三阶段:1750年代—1780年代——中国独占鳌头,日本退出国际市场。

第一阶段:1650年代—1690年代

日本瓷器最早见诸于外销的记录始于1647年。据记录,郑成功的船队在1647年经由泰国运输了174捆“粗制”的肥前瓷器去柬埔寨①大橋康二:『海を渡った陶磁器』,東京:吉川弘文館,2004年,第85—87頁。。不过,虽然初始规模很小,但随着1650年开始向荷兰东印度公司出口瓷器后,外销数量就迅速上升;据不完全统计,1652年为1,265件,1654年为4,258件,1658年为5,257件②山脇悌二郎:『有田町史·商業編1』,第372—378頁。,1659年跃升为56,700件③T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.131,51—55,124.,也即至迟于1659年日本瓷器就进入了大规模外销的阶段④由于日本德川幕府从1633年后开始实行“锁国”政策(至1853年才结束),并在1639年颁布命令驱除葡萄牙船,只允许荷兰和中国商船赴长崎贸易(石井良助校訂:『徳川禁令考』前集第6,東京:創文社,1981年,第375—379頁),所以日本主要是依靠荷兰东印度公司向东南亚和西方等国际市场出口瓷器。。这说明在17世纪50年代,日本瓷器已经真正开始进入了国际市场,中日瓷器国际竞市也随之拉开了帷幕。

呈鲜明对比的是,中国瓷器出口在此时却迅速下滑。在1644年,仅两位商人就为荷兰订购了35万5千8百件瓷器;但至1645年,中荷全年瓷器贸易量降为22万9千件;到1646年,档案记录显示“由于中国旷日持久的战争,为荷兰、巴达维亚、科罗曼德尔、苏拉特和波斯最多只能采购到9万5千件瓷器了”⑤T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.131,51—55,124.,而事实上最终只订购了7万件;至1647年,仅为1件;1648年这一年东印度公司则没有任何瓷器贸易记录⑥T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.131,51—55,124.。而后年份虽然陆续还有少量瓷器出口,但及至1657年,中荷瓷器贸易便暂时中断了。

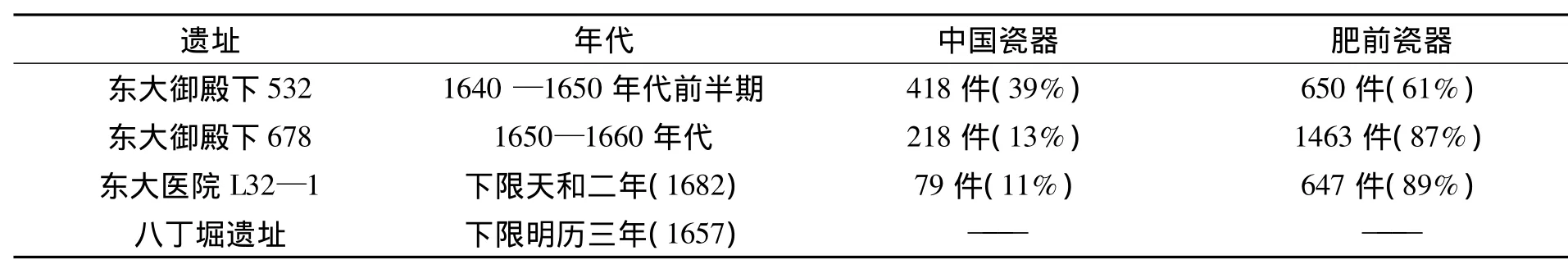

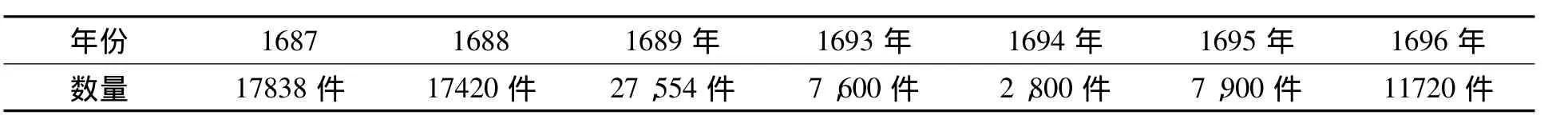

考古资料也能从侧面反映出这种转折性变化,见表1:

表1 东京大学出土中日瓷器比例(17世纪)⑦堀内秀樹:『東京都江戸遺跡出土の明末清初陶磁』,日本貿易陶磁研究会編:『貿易陶磁研究』第11期,1991年,第199頁。

从表1中可见,1650年代是个分水岭,此前中日出土瓷器之比约为2∶3,到了1650—60年代,中日出土瓷器之比约为2:13。这种此消彼长的变化,说明了中国外销瓷出口数量的减少以及日本肥前瓷器生产能力的迅速提高,而这种生产能力上的迅速提高是日本瓷器大规模外销的基础,这从一个侧面也说明了当时中日瓷器国际竞市中的转折与变化。

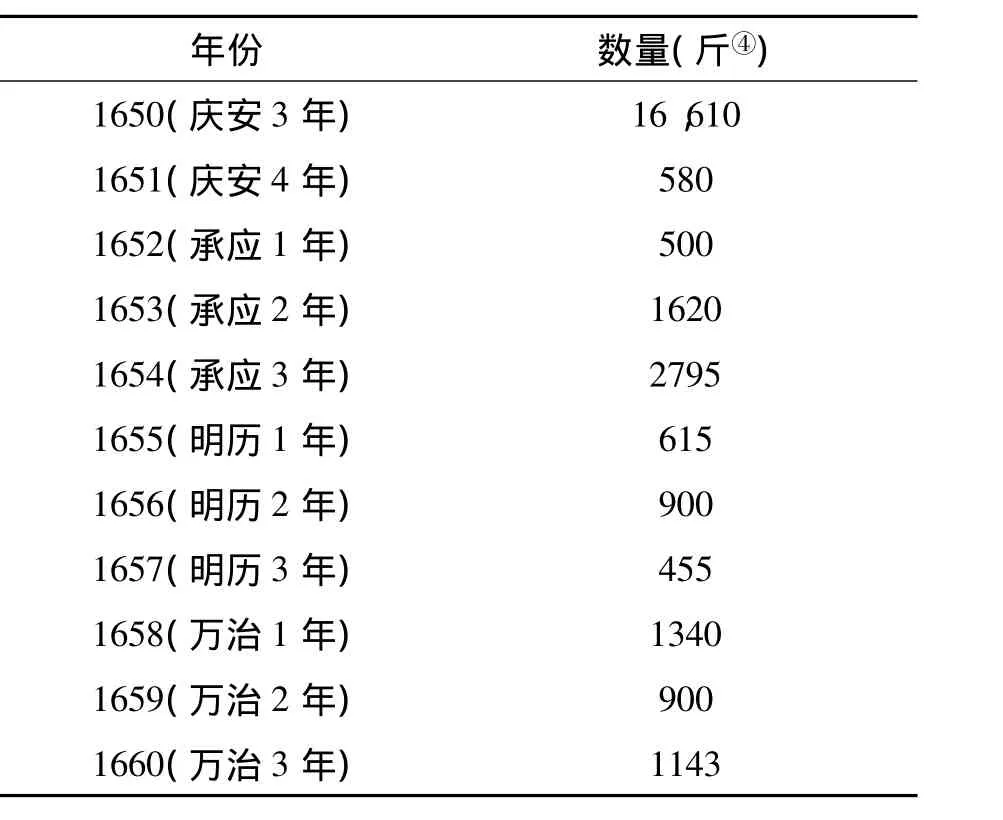

另外,色料方面的变化也能反映一定问题。从1650年代起,钴料的进口开始频见记录(见表2),在1650年代每年进口量从数百公斤到万余公斤不等,对钴料的大量需求说明日本装饰水平的提高,“由进口中国瓷器到色料进口的上升说明了日本瓷业迅速发展”①T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.128.。当然,这种发展也必然为日本瓷器外销奠定了基础,进而也能在一定程度上反映出此时中日瓷器国际竞市中此消彼长的变化。

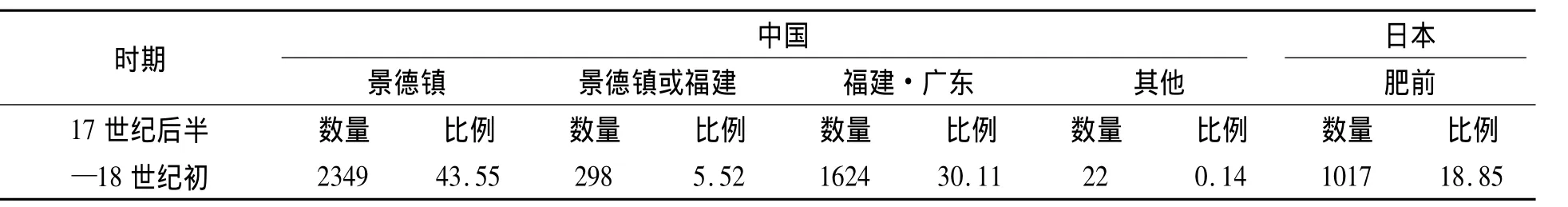

在另一大外销市场东南亚地区,中国瓷器也被日本瓷器分流,见表3。在印尼万丹遗迹出土中国和日本瓷器中,17世纪后半期至18世纪初的中国瓷器共计为79.59%②由于下文即将提到的清朝海禁、战乱等因素,导致景德镇瓷器在东南沿海的外销线路中断,与荷兰东印度公司的瓷器贸易也暂时中断,所以这时中国销往东南亚巴达维亚、马六甲等地的瓷器主要在广东沿海通过走私方式成行。如据记录,1673年在澳门成交的几只走私船就载有五百个中国式酒杯、七百四十个茶盘、一桶精美的小茶壶、两桶精美茶杯及一百个茶壶,再有一万个盘、八千个碗及两千个茶盘。再有一舶载九桶茶杯、一万个粗杯及五十个盘。其最后一舶,载有十一桶精美茶杯、一万个盘、八千个碗及两千个茶盘(T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.212)。,而同期日本瓷器为18.85%,考虑到日本瓷器之前并未进入到国际市场,所以这个份额应主要是蚕食中国瓷器份额所致。

表2 中国色料的输入③前山博:『伊万里焼流通史の研究』,伊万里:1990年,第710頁。

④1 斤折合625 克,见:T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.124。

表3 印尼万丹遗迹出土陶瓷器各产地的数量(件)和比例(%)⑤伊万里市史編さん委員会:『伊万里市史·陶磁器編:古伊万里』,伊万里市,2002年,第620頁。

综上,通过上述文献和考古资料,可以得出这样一个面貌:在这一阶段,日本外销瓷器数量较快增加,中国瓷器外销数量迅速减少。日本甫一进入国际市场就利用中国瓷器外销的衰退乘虚占优,中国随之失去了最重要的西方市场,同时,东南亚市场也被日本分流。

对于这样一个面貌,究其原因,根本上是中国自身一系列因素造成的。

首先是明末清初的战乱,导致瓷业数度萧条,使得外销瓷器数量锐减。这主要包括两次战乱:一是明清更替之乱。包括景德镇在内的东南地区一度陷入到清军和南明,包括郑成功军队的拉锯战之中,如顺治二年“洪承畴奏报朝廷……饶州等府俱已平定”,但顺治五年“江西总兵金声桓叛……上命征南大将军谭泰帅师讨声桓,克九江、南康、饶州等府”⑥《清史稿》卷239·列传26,北京:中华书局,1977年,第9519页。。相应地,瓷业必然受到冲击,瓷器出口数量也迅速减少。二是三藩之乱。瓷业重镇景德镇所处的饶州成为清军与吴三桂、耿精忠军队拉锯战的地区之一,反复易手,所谓“康熙十三年,吴逆煽乱,景镇民居被毁,而窑基尽圮”⑦[清]乔溎修、贺熙龄纂,游际盛增补:《道光浮梁县志》卷8《食货》,《陶政》,《中国地方志集成·江西府县志辑7》,南京:江苏古籍出版社,1996年,第173页。,“窑户尽失其资,流离徙业……业窑者十仅二三”①[清]黄家遴、佟准年等纂修:《江西省饶州府志》卷11《陶政》,《中国方志丛书·华中地方·959》,台北:成文出版社有限公司,1975年,第736页。。这些混乱局势必然对景德镇瓷器的生产和出口产生巨大的负面影响。

其次是清初严厉的海禁政策,大大抑制了瓷器出口。清廷为对抗郑成功势力,颁布了一系列海禁政策。早在顺治三年就颁布了“私出外境及违禁下海律”,规定:“凡将马牛、军需、铁货、铜钱、缎匹、绸绢、丝绵私出外境货卖及下海者,杖一百。”②张荣铮等点校:《大清律例》,天津:天津古籍出版社,1993年,第327—328页。至1656年正式颁布了“片帆不许入口”的禁海令,这个严厉的政策可能加速了荷兰东印度公司的转向。因为在此前几年通过荷兰东印度公司进口的日本瓷器数量有限,而且其中还包括许多非生活用瓷,如1653年日本向巴达维亚出口的2200件药罐③T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.125.,应是医用定制瓷,不能算作一般意义上的外销。但随后几年外销数量急剧增加,如1658年为5257件,1659年跃升为56,700件,这无疑说明日本开始了大规模的外销。相应地,荷兰东印度公司在1657年中断了与中国的瓷器贸易,说明了荷方大规模转向从日本进口瓷器。雪上加霜的是,在1661年清政府颁布了更为严厉的“迁界令”④关于迁界令,史学界已经研究得较多,详见:朱德兰:《清初迁界令时中国船海上贸易之研究》,“中央”研究院三民主义研究所编:《中国海洋发展史论文集(二)》,台北:“中央”研究院三民主义研究所,1986年。,“令将山东、江、浙、闽、广海滨居民,尽迁于内地,设界防守,片板不许下水,粒货不许越疆”⑤[清]夏琳:《闽海纪要》,雅堂丛刊之四,台湾诗荟发行,1925年,第32页。,设置的隔离带距海“五十里”⑥[清]屈大均:《广东新语》上册卷2《迁海》,北京:中华书局,1985年,第57页。,“凡有官员兵民违禁出界贸易……俱以通贼论处斩”⑦《钦定大清会典事例》(嘉庆朝)卷615,“兵律关津”,近代中国史料丛刊三编第六十九辑,台北:文海出版社有限公司,1992年,第1801页。,以致此后直至1684年清廷放开海禁前荷兰东印度公司都未能与大陆进行瓷器贸易。

最后是郑成功家族逐渐垄断了台湾对大陆贸易及对海外贸易,令以台湾作为重要贸易据点的荷兰东印度公司举步维艰,这也是导致1657年中荷不得不暂时中断瓷器贸易的重要原因。

郑成功据台反清后,郑氏家族逐渐注意通过贸易来维持战争和生存。据荷兰人记录,“国姓爷似乎正在试图继续扩大贸易,运输大量货物以更有成效地维持他对鞑靼人的战争”⑧程绍刚编:《荷兰人在福尔摩沙》,台北:联经出版事业股份有限公司,2005年,第450页。。郑成功海上贸易的崛起必然影响中荷贸易。1656年,郑成功“决定与大员断绝贸易往来,任何船只,甚至片板皆不准赴大员”⑨Johannes Huber著,吴枚译:《17世纪五十年代郑成功与荷兰东印度公司之间来往的信函》,厦门大学台湾研究所历史研究室:《郑成功研究国际学术会议论文集》,南昌:江西人民出版社,1989年,第316页。。他这样做的原因之一正是为了“将(荷兰东印度公司)排挤出去,一人独揽日本贸易”(10)程绍刚编:《荷兰人在福尔摩沙》,第450页。。在1653—1663年间,(装有瓷器的)华船共有22艘,其中郑氏的安海船就占了13艘(11)笔者据『唐船輸出入品数量一覧1637—1833年』(永積洋子編,東京:創文社,1987年)一书统计而得。。而1654年11月到1655年9月不到一年的时间,“共有57条中国帆船从各地泊长崎,其中41条安海船,多数属国姓爷……5条自福州,1条自南京……”(12)程绍刚编:《荷兰人在福尔摩沙》,第450页。这显示了郑成功对贸易的逐步垄断。

作为结果,荷兰人的贸易收益迅速滑落。以台湾与荷兰的贸易为例,“1649年和1650年殖民地福尔摩沙从通商、农耕和打猎获得的净利,总计还分别有467,000荷盾和521,934荷盾,但此后数年,这种收益逐年滑落,1651年为346,304荷盾,1653年为338,917荷盾,1654年为218,574荷盾,1655年为3,348荷盾。1655年12月24日的总督一般报告说,台湾的交易完全停顿了,因为国姓爷操作专利,使他自己独揽通商利益”(13)Leonard Blussè,Wouter Milde,荷兰本原序,江树生译注:《热兰遮城日志(三)》,台南市政府,2003年。。

然而,郑成功家族虽然在相当程度上控制了中国东南沿海的对外贸易和东亚地区的国际贸易,但郑成功船只出口到国际市场的瓷器贸易很少,瓷器贸易并未在郑成功的海外贸易中占很大比重。如前述郑成功的船在1647年从日本只运输了174捆①T·Volker认为一捆大约为 20 件。见:T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.31。“粗制”肥前瓷器去柬埔寨,而即使是在郑氏与日方贸易瓷器数最高的一年1653年,其安海船也只载了342捆粗瓷器,其余年份一般为随船运几件或几十件瓷器②笔者据『唐船輸出入品数量一覧1637—1833年』(永積洋子編.東京:創文社,1987年)一书统计而得。,而前述荷兰东印度公司仅“从1604年至1657年,运往欧洲市场的中国(高级)瓷器超过三百万件”。造成这种情形的重要原因之一可能与郑成功船队局限于东亚与东南亚③可能也与上文注释中提到的广东地区向东南亚走私瓷器造成的分流有关。,同时该市场的瓷器消费力又远逊于欧洲市场有关④因为西方市场总是强调需要精美的瓷器(在T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company一书的档案记录中随处可见),而东南亚市场出土瓷器以粗瓷为主。。显然,如此悬殊的对比,不仅说明销售到国际市场的瓷器贸易占郑氏海外贸易中的比重甚低,而且也不会对中国出口到国际市场的瓷器有大的推动和帮助,从而改变中国瓷器在当时国际市场的劣势地位。

因此,郑成功家族对荷兰争夺国际贸易的胜利,却反而变成中国瓷器出口衰落的重要原因之一。

在上述三方面原因的夹击下,中国瓷器出口受到了致命影响,外销数量大幅度减少。虽然荷兰东印度公司总会备有大量库存,以应付不时之需,如1638年荷兰在台湾的存货量达89万件⑤T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.42,53,131,145,127—131.,即使在动乱中的“1645年荷兰库存在台湾的瓷器”也还有“163,716件”⑥T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.42,53,131,145,127—131.,但显然仅依靠库存是无法支撑太久的。所以可以看到,荷兰东印度公司虽然在明清更替的最初几年并无动作,也没有转而向日本进口的迹象,应该是试图依靠手中的存货捱过动乱年代,却没有想到中国的战乱会持续如此之久。虽然其后几年断断续续能从中国进口少量瓷器,但跟战乱前每年动辄进口几十万件的数量相比,肯定是无法满足欧洲等国际市场的需求,因此荷兰东印度公司的库存想必很快就会耗尽。果然不久,在1650年,便开始有了荷方向日本试探性进口少量瓷器的记录(仅145件)⑦山脇悌二郎:『有田町史·商業編1』,第372—378頁。。因此,库存的耗尽也是促使荷方尽快寻找新产地的直接因素之一。

由于中国方面的自身原因,外销瓷数量锐减,逐步退出西方市场,但是原先的需求却是存在的,于是荷兰东印度公司转向了日本,让日本瓷器“以中国瓷器为原型”⑧T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.42,53,131,145,127—131.,“发送碟、罐等样式”令日本仿制⑨T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.42,53,131,145,127—131.,甚至在1659年荷方向日本的批量订购中,荷兰商馆长亲自指示以中国瓷器为样本制作⑩T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.42,53,131,145,127—131.,使日本瓷器作为中国瓷器的替代品填补中国所退出的市场空间。

前引的日荷贸易记录也能对此印证:在1650年,荷兰东印度公司首次购买日本瓷器,数量为145件,应该还是属于试探性的购买。随后1652年为1265件,1654年为4258件,1658年为5257件,至1659年跃升为56,700件,标志着日本瓷器(至迟)于1659年开始大规模出口,与此对应的是中国与荷兰东印度公司的瓷器贸易于1657年结束了。

荷方之所以选择日本作为替代品至少会有以下几个因素:一是地理因素,中日邻近便捷;二是营销角度考虑,“由于日本瓷器显得‘稀罕’和‘非常新奇’,很可能会激发起荷兰及欧洲其他地方人的好奇心和羡慕心理,因此,还是有一定可能获利的”(11)T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,Leiden:E.J.Brill,1959,p.10.;三是日本瓷器质量在1650年代有较大的提高,这背后是日本制瓷技术的飞跃,并融进中国的技术系统,为荷兰的大规模订购奠定了基础,这也是最关键之处。

日本瓷器诞生于1610年代①大桥康二先生认为日本瓷器出现在1610年代(准确地说是1610年至1616年之间),参见:大橋康二:『肥前陶磁』,第19—20頁。该观点目前已基本被日本学界接受。由于日本瓷器起源时间问题不是本文重点,故此处不多赘述,直接引用。,在1647年有记录开始外销之前,日本瓷器受中国影响深厚,但由于处于初创阶段,各种技术技法还在摸索和成熟中,并无能力与中国瓷器竞争,也未进入国际市场销售。至1650年代,日本制瓷技术出现一个飞跃,引进了许多中国技术,如(完全的)模制成形,“脱色”技法②利用墨与钴料在烧成时性质上的不同,先用墨笔描绘纹样,然后在器面上填涂钴料,由于墨中含有胶质,烧成时钴料并不会粘附,所以随着烧成之后,墨与钴料都同时消失了,于是露出很细的白色线状纹样。,青瓷装烧法,乳钉(小尖支钉状支烧具)辅助支烧,彩瓷底足径的增大以及技术上的迅速成熟③大橋康二:『海を渡った陶磁器』,第84頁。等等。这同时也标志着日本肥前技术的转型,由朝鲜技术转向中国技术④大橋康二:『海を渡った陶磁器』,第84頁。。随着这些先进技术的引入,日本瓷业在1650年代得到了迅速的发展,并开始有能力量产,进行大规模地烧制。表1和表2的数据变化都充分地说明了这一点。

由于日本制瓷技术有了较大的提高并承接了中国的技术,这就为根据荷兰东印度公司的要求顺利生产“以中国瓷器为原型”的瓷器奠定了技术基础。

在1650年代日本瓷器装饰水平和技术为什么会突然跃升呢?这应与当时的外力推动有关,即中国陶工的外流赴日大大推动了日本瓷器的发展。理由如下:

一是中日人员交往密切,在长崎有不少华人和华商。在17世纪前期,日本就已经有不少华人,且人数上升迅速。据万历四十六年(1618)到过日本的刘凤歧说,万历三十六年(1608)侨居在长崎的明商还不到20人,而“今不及十年,且二三千人矣,合诸岛计之,约有二三万人”⑤[明]朱国祯:《涌幢小品》卷30《倭官倭岛》,北京:中华书局,1959年,第716页。。又据天启五年(1625)福建巡抚南居益说:“闻闽越三吴之人,住于倭岛者,不知几千百家,与倭婚媾长子孙,名曰唐市。”⑥《明熹宗实录》卷58“天启五年四月戊寅条”,中研院史语所校本,上海:上海古籍出版社,1983年,第2661页。由于移居的华人数量急遽增多,日本幕府遂于1604年开始任命一些已加入日本籍的明朝人及其子孙作为“唐通事”;1635年又任命住在长崎的明朝人为“唐年行司”,以掌管有关华人诸公事及诉讼⑦陈荆和:《清初华舶之长崎贸易及日南航运》,《南洋学报》第13卷第1辑。。此外,华人还在长崎建立了寺庙,“宽永六年,留在长崎的福州人……招唐僧超然创立了崇福寺”⑧大岡清相著,中田易直、中村質校訂:『崎陽群談』,東京:近藤出版社,1974年,第341頁。。

二是明清更替之际有许多华人出海。顺治三年颁布了“私出外境及违禁下海律”,规定:“若将人口……出境及下海者,绞。”⑨张荣铮等点校:《大清律例》,第327—328页。这条文献从反面说明当时明清动乱之际有大量人口出海,数量之多以至于要由皇帝颁布命令禁止。当然,这里面人员构成复杂,有的可能是出海贸易,有的可能是投奔南明及郑氏势力,当然也存在有陶工东渡日本的可能性。

三是日本技术革新的实质是抛弃朝鲜技术,转向更先进的中国技术。以彩瓷为例:由于朝鲜其时尚无彩瓷,所以在日朝鲜陶工无法烧制彩瓷。正因为如此,肥前彩瓷诞生伊始就存在着鲜明的中国技术特色。以彩瓷盘底足为例:在此前其他初期“伊万里”盘类器物中,口径与圈足径的比例为3比1到4比1或者更小……彩瓷足径则明显变大,一般达到二分之一或以上(10)柴田名彦:『有田民窯磁器の変遷試論』,九州陶磁文化館編:『柴田コレクションⅠ』,有田:九州陶磁文化館,1990年,第218頁。。而这种大足径正是同期中国盘类底足的常见现象。

四是日本彩瓷技术由在日华人传授。这也是最关键的证据。日本《柿右卫门家书》中明确记载了伊万里陶器商人东德岛左卫门向在长崎的中国人支付礼银学习五彩,在正保三年(1647)成功自制①『酒井田柿右衛門家文書』,宮田幸太郎:『有田町史·陶業編1』,有田:有田町,1988年,第553頁。。这条文献明确地说明了在明清更替之时日本长崎有中国掌握彩瓷技术的陶工,并且教授了日本人。日本彩瓷很快于1650年代趋向成熟,在1659年日本开启大规模外销的时代中就有“50件绘有红彩和绿彩”②T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.130.的瓷器运往摩卡③摩卡位于中东也门,是当时红海附近的一个主要商港和集散地。的记录。这短时间内成功外销也能说明日本彩瓷发展的迅速。

综上所述,出于中方的战乱、海禁政策、郑成功家族对台海贸易的垄断、日方的制瓷技术迅速提高并主动纳入中国技术系统,以及荷方库存的耗尽等五方面原因,荷兰东印度公司遂逐渐转向日本,进口日本瓷器作为中国的替代品,于是这一时期日本瓷器在国际市场上趁虚占优,蚕食了大量原属于中国的市场份额,而中国瓷器出口则在国际市场居于劣势地位。

第二阶段:1690年代—1750年代

这一阶段中日竞市的面貌是中国重新回到国际市场,并迅速后来居上,取得了对日本的优势。日本外销瓷在国际市场占据较大优势的鼎盛时期过去了④大橋康二:『海を渡った陶磁器』,第145頁。。

将上限定于1690年代,是因为中国在1690年代重新开始了大规模的外销,同时日本外销瓷装饰风格在这时也有了较大变化,以“金襕手”⑤“金襕手”风格瓷器包含两类:一类是日本生产的施有金彩的彩瓷,一般与青花结合装饰;另一类是流传在日本的中国晚明描金五彩瓷。本文所指的“金襕手”均是指前者。(见图3)为代表的“古伊万里”风格开始成为日本外销瓷主流。

判断中国瓷器在1690年代重新开始了大规模外销,主要基于以下三方面的考虑,它们也是形成此阶段面貌的重要因素。

一是由于景德镇“窑基尽圮”,“窑户尽失其资,流离徙业,业窑者十仅二三”,民窑业尚待恢复,在这种情况下,官窑于康熙十九年(1680)开始恢复大规模的烧造,至“二十七年奏准停止江西烧造瓷器”⑥《钦定大清会典事例》(嘉庆朝)卷900《内务府》,近代中国史料丛刊三编第七十辑,台北:文海出版社有限公司,1992年,第7151页。。

考虑到这期间的“业今大造”⑦[清]黄家遴、佟准年等纂修:《江西省饶州府志》卷11《陶政》,《中国方志丛书·华中地方·959》,台北:成文出版社有限公司,1975年,第739页。,受“官搭民烧”烧造方式的影响,景德镇虚弱的民窑必定要被牵扯相当精力,可以推断外销瓷生产必定受影响。故虽然1684年清廷颁布了“展海令”,宣布“今海内一统,寰宇宁谧,满汉人民俱同一体,应令出洋贸易,以彰庶富之治,得旨开海贸易”⑧《清实录五·圣祖仁皇帝实录(二)》卷120“癸巳条”,北京:中华书局,1985年,第263页。,“许令乘载五百石以下船只,往来行走”⑨[清]崑冈等修,刘启端等纂:《钦定大清会典事例》卷776,《续修四库全书》卷809“史部,政书类”,上海:上海古籍出版社,1996年,第525页。,明令取消了海禁,但民窑恢复大规模的外销势必至少要延至“康熙二十七年”(1688年)后的1690 年代开始(10)陆明华:《十七世纪景德镇瓷器与窑业发展历程》,上海博物馆编:《十七世纪景德镇瓷器国际学术研讨会论文稿》,2005年,第48页。。

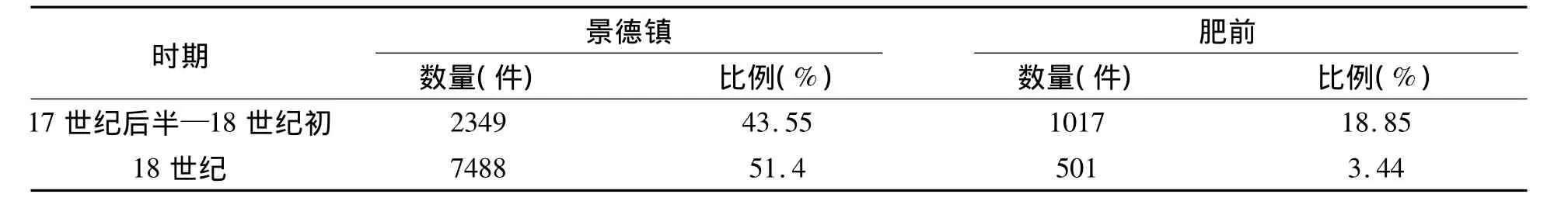

二是从东南亚出土遗物比例和荷兰东印度公司的贸易数据看,随着中国取消海禁,以景德镇民窑瓷器为主的中国瓷器从1690年代起开始迅速夺取市场,日本出口瓷开始受到较为严重的影响,分别见表4与表5:

表4 印尼万丹遗址出土中日瓷器的数量和比例①伊万里市史編さん委員会:『伊万里市史·陶磁器編:古伊万里』,第620頁。

表5 荷兰东印度公司记录日本瓷器出口数量②据此制表:T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,pp.17—26.

从表4可见,在17世纪后半至18世纪初,肥前瓷器占有18.85%的市场给额,及至18世纪,肥前瓷器降为3.44%,而同时期的景德镇瓷器则由43.55%上升为51.4%。这说明大约从17世纪末即1690年代开始,日本出口瓷器数量迅速下降,景德镇瓷器出口则处于上升中。

从表5中看出,在1680年代末,荷兰东印度公司记录的日本瓷器尚能年出口平均2万件左右,然而在有较明确记录的1690年代的这些年份中,日本出口瓷器很少会超过一万件。这说明日本外销欧洲的瓷器数量在1690年代开始了下滑,应是受到中国外销瓷的分流所致。

前文已述,日本的滑落也即意味着中国的上升,所以,1690年代日本瓷器出口的下降,正说明荷兰东印度公司重新转向了已复苏的景德镇瓷器。

三是实物证据。2005年在福建打捞的“碗礁一号”沉船,出水了一批康熙中期(17世纪末)具有克拉克瓷风格的景德镇瓷器③碗礁一号水下考古队编:《东海平潭碗礁一号出水瓷器》,北京:科学出版社,2006年,第20页。,这印证了景德镇在17世纪末存在瓷器外销的情况。

日本方面,从1690年代起“古伊万里”风格开始风行,其典型风格“金襕手”正是开始于此时④大橋康二:『肥前の色絵磁器』,『東洋陶磁』第二十·二十一号,第24頁。。它在18世纪取代了具有中国韵味但又充满日本风情的“柿右卫门”风格,成为中日竞市中的一个重要品种。

于是,从1690年代开始,中日竞市重启,中国瓷器再度居上,逐步收复曾经失去的市场。在东南亚,如表4所反映,进入18世纪后日本肥前瓷器的份额就迅速从18.85%降至3.44%,而中国则相应上升,说明在1690年代中国甫一出口,东南亚市场就率先被夺回,日本则基本上退出了东南亚市场。

不过,在欧洲等市场,日本并非如此不堪一击,因为那里有日本的特色产品,它们不再模仿中国,已完全表现日本特色风格,深受欧洲贵族喜爱。面对这种情况,中国瓷器采取了仿制日本瓷器的手段与日本竞争,也即“伊万里”与“中国伊万里”之争。

所谓“伊万里”,就是日本出口欧洲高档瓷器的代称。由于日本出口到欧洲的精品瓷器有田烧均从伊万里港口出运⑤有田町史編纂委員会編.『有田町史·陶業編1』,第342頁。,故欧洲对日本外销瓷一律称为“伊万里”(Imari)瓷,即以出口港命名,无论是“柿右卫门”风格还是以“金襕手”为代表的“古伊万里”风格。

这些“伊万里”瓷装饰表现出的日式审美趣味,恰又符合欧洲人的趣味。当时欧洲正流行罗可可风格,其基本特点是华丽精巧、甜腻温柔、纷繁琐细,这与同期日本纷繁华丽、富丽堂皇的“金襕手”瓷风格是一致的。所以,此阶段日本“伊万里”瓷在欧洲仍颇受欢迎。

于是,随着中日竞争的深化,中国开始对这批日本风格瓷器进行仿制,不仅仿得惟妙惟肖,而且瓷质还优于日本瓷器,并能用“更便宜的价格竞市”①Regina Krahl,Nurdan Erbahar,John Ayers,Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum,Istanbul,London:Sothebys,1986,p.1197.,物美价廉,很快进入了欧洲市场与日本“伊万里”瓷竞争,故在欧洲又被称为“中国伊万里”(Chinese Imari)。

“中国伊万里”一度销量较大,根据荷兰东印度公司记录,仅1729年一年从广东运走的“中国伊万里”瓷器就达191,000件②栗田英男編著:『伊万里』,東京:栗田美術館,1975年,第474頁。。关于“中国伊万里”持续的时间,有学者认为是1700—1745年间③Regina Krahl,Nurdan Erbahar,John Ayers,Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum,Istanbul,pp.1197—1198.,但笔者认为下限至少应持续到1750年代。因为在一份要求东印度公司1751年发货的中国瓷器订单中包括大量的“中国伊万里”瓷,据估算约有29,650件④C.A.Jörg,The Geldermalsen History and Porcelain,Groningen:Kemper publisher,1986,p.114.,所以至少可以延至1751年;又考虑到日本大约在1757年结束了与东印度公司的官方贸易⑤T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.66.,故得出1750年代的结论。

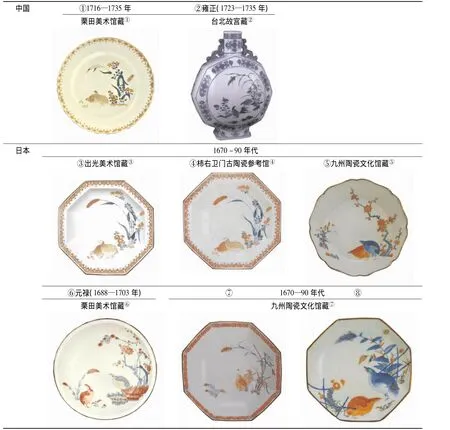

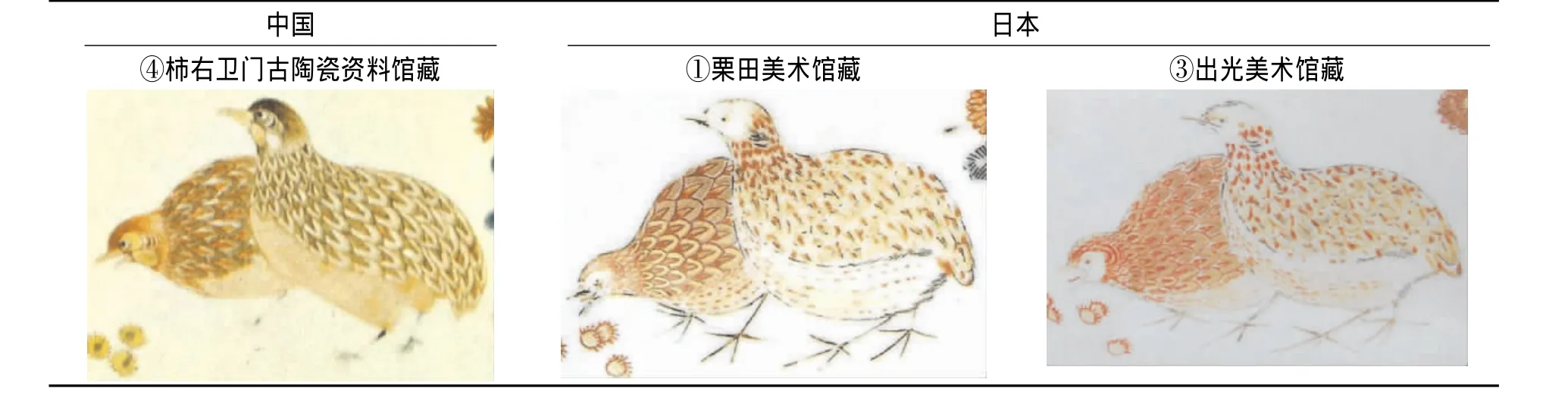

“中国伊万里”对日本“伊万里”的模仿既包括日本的“柿右卫门”风格,也包括“金襕手”风格。见图1,中日双方表现的是同一题材同样布局,无论是从构图设色风格还是具体纹样都很相似。尤其是中国的①号器物与日本的③、④号“柿右卫门”风格器物,似乎是同一个模板出来的。由于日本器物断代早于中国,所以必然是中国模仿日本。而且类似图1这种构图的鹌鹑纹在日本传世品中还能看到数件,所以它应该是当时日本瓷器的常见纹样,况且“柿右卫门”风格器物又是日本出口西方的主要瓷器品种之一,所以中国瓷器随后(也可能是被外商要求)模仿该纹样器物是很自然的事了。

又见图2(即图1的细图),可以发现虽然日本器物此时描绘水平不错,布局得当,比例合适,鹌鹑的形神之态也表现不错,但是与中国①号鹌鹑纹相比,仍有一定差距,关键在于眼神。中国鹌鹑眼神锋利有力,但日本鹌鹑纹眼神呆板,仅似一黑点,表现力差距明显。其次,鹌鹑毛的描绘也是中国更为精细,特别是头上的绒毛,由深及浅,细细描绘,经过提炼后甚至比现实中的鹌鹑还要贴切。于是很有意思的现象出现了:日本瓷器这种风格受欧洲欢迎,但中国准确地模仿了这种风格并在纹样表现力上超越了被模仿者日本,制作得更好;不仅如此,景德镇民窑还压低成本,“用更便宜的价格竞市”,结果自然显而易见,“中国伊万里”很快赢得一席之地,并迫使日本瓷器不久后就退出了国际市场。

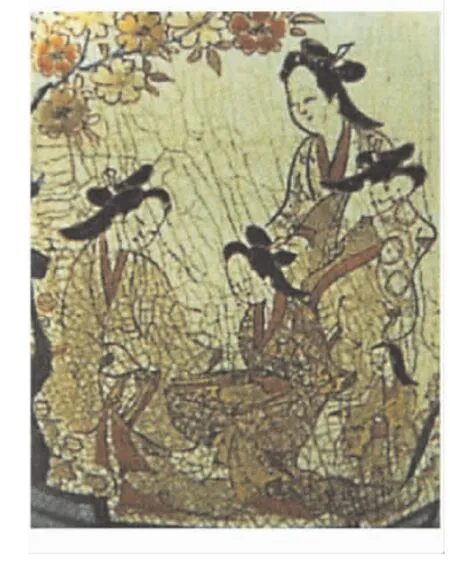

“中国伊万里”瓷器在1715—1735年是全盛时期,包括五彩,及后来发展的粉彩⑥Regina Krahl,Nurdan Erbahar,John Ayers,Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum,p.1197.。见图3“金襕手”中的③号“中国伊万里”瓷与⑦号日本“伊万里”瓷,风格均颇华丽;又见④号“中国伊万里”和⑧号日本“伊万里”瓷,两者造型相似,装饰上都追求金碧辉煌感,也都使用了18世纪“伊万里”外销瓷中常见的开光装饰。不过,中国的开光内描绘了具有中国特色的人物,这在此时期的日本“伊万里”外销瓷中很少见到。一般日本瓷器常绘日本人物,如⑤号器物的日本仕女人物图,便受到了当时浮世绘美人画的影响,见图3之⑤号细图与图4日本浮世绘对比,都采用了变形、夸张的手法和构图描绘。这种不同说明中国在仿日本“金襕手”风格时也进行了一些改动,并非一味照搬。

图1 “中国伊万里”与日本“伊万里”

① 栗田英男編著:『伊万里』,图274:清“中国伊万里”鹌鹑纹彩瓷盘。

② 長谷部樂兒編:『故宮博物院8·清陶磁』,东京:NHK,1998年,图14:清雍正青花芦雁纹扁壶。

③ 出光美術館編:『古九谷』,東京:出光美術館,2004年,图112:日本鹌鹑纹八角形彩瓷盘。

④ 有田の名宝展実行委員会編:『有田の名宝』,有田:有田の名宝展実行委員会事務局,2001年,图83:日本鹌鹑纹八角形彩瓷盘。

⑤ 九州陶磁文化館編:『柴田コレクションⅤ』,有田:九州陶磁文化館,1997年,图39:日本梅花鹌鹑纹海棠口彩瓷盘。

⑥ 栗田英男編著:『伊万里』,图48:日本鹌鹑纹彩瓷盘。

⑦ 九州陶磁文化館編:『柴田コレクションⅤ』,图91:日本鹌鹑纹八角形彩瓷盘,图165:日本鹌鹑纹八角形彩瓷盘。

图2 “中国伊万里”与日本“伊万里”细图之鹌鹑纹对比

图3 “中国伊万里”与“伊万里”风格比较

①② Regina Krahl,Nurdan Erbahar,John Ayers,Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum,p.937、936.

③ 長崎県立美術博物館等編:『海を渡った陶磁器展:景徳鎮·伊万里·デルフト』,東京:毎日新聞社,1999年,图72:中国五彩莲池纹大盘,图70:中国五彩人物纹盖罐。

④ 佐賀県芸術文化育成基金:『白雨コレクション一〇〇選』,有田:佐賀県芸術文化育成基金,2003年,图100:日本仕女人物纹彩瓷盖罐。

⑤ 九州陶磁文化館編:『柴田コレクションⅢ』,有田:九州陶磁文化館,1993年,图295:日本牡丹纹彩瓷碗。

⑥ 九州陶磁文化館編:『柴田コレクションⅡ』,有田:九州陶磁文化館,1991年,图666:日本菊花牡丹纹彩瓷碗。

⑦ 摄于东京国立博物馆:日本狮子凤凰纹彩瓷盖罐。

图3 之⑤号瓷细图

图4 日本浮世绘

第三阶段:1750年代—1780年代

这一阶段的面貌是中国独占鳌头,日本黯然退出国际市场,以全面失败而告终。

中国瓷器出口贸易这时正值鼎盛时期,仅在1750—1755年的5年间便向瑞典出口了1,100万件瓷器①吉田光邦:《景德镇陶瓷生产与贸易状况》,中国古陶瓷研究会、中国古外销陶瓷研究会编:《中国古外销陶瓷研究资料》第3辑,1983年,第144页。,“中国伊万里”也在18世纪上半叶进入极盛期;相应地,日本“伊万里”却在1750年代结束了向国际市场的正式出口,标志是日本在1757年后就没有与荷兰东印度公司贸易的档案记录,故以1750年代为本阶段的时间上限。

不过,因为长崎出岛的荷兰商馆还继续存在,所以其实日本与荷兰的贸易并未完全结束,至少持续到了1780年代,只是转变成了私人贸易。在1777年,荷兰长崎出岛的前商馆长阿尔曼诺(Daniel Armenault)提交了一份关于由日本航行去巴达维亚的“冈增荷夫”(Ganzenhoef)号船的海难报告。报告认为遇难原因是“超载了太多的私人货物”,这些商品是“通常来自于日本的私人出口,它们包括果物、瓷器”等,直至1789年,双方贸易才终止。②Cynthia Viallé,Japanese Porcelain for the Netherlands:The Records of the Dutch East India Company,九州陶磁文化館編:『古伊万里の道』,有田:九州陶磁文化館,2000年,第183頁。关于此时的终止,也应与日方不愿继续贸易有关。在1789年,荷方被告知“要首先保证天皇的供应,以弥补由去年大火造成的损毁”,“并在未来数年之内给天皇供应结束前荷方不要抱有任何希望”(九州陶磁文化馆編:古伊万里の道,第183頁)。不久,荷兰东印度公司于1795年关闭。故1780年代是本阶段的时间下限。

也即,从1750年代开始,日本瓷器外销数量锐减,并于1780年代结束了对外贸易,黯然退出国际市场,中日古瓷在国际市场的竞市结束了。

二、中日瓷器国际竞市演变成因探讨

回顾日本江户时代瓷器的外销历程,其实整体上是不如中国的。从演变趋势看,中日瓷器竞市从日本在国际市场占优势,至中国后来居上,再到中国独占鳌头日本黯然退出国际市场。从出口数量上看,日本也远不如中国,据记录,日本的“高级瓷器并没有在欧洲有一个好的市场,出口数量不多,23年间(1659—1682年)总计约19万件瓷器”③T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.172.,而中国方面仅1729年一年从广东运走的“中国伊万里”瓷器就达19万1千件①栗田英男編:『伊万里』,第474頁。。另,从1650年有记录开始至1757年基本结束,日本共外销瓷器123万3418件②山脇悌二郎:『有田町史·商業編1』,第372—378頁。,但与同时期的中国相比就相形见绌了,上揭中国仅在1750—1755年的数年间便向瑞典出口了1,100万件瓷器。

形成这样的趋势和结果的直接原因就在于日本瓷器存在许多问题和缺点,而中国却基本不存在这些问题,反过来也就变成了中国瓷器的优势。这些问题如下:

(一)价高

这是日本瓷器的首要问题,也是日本瓷器外销在起点很高、条件很有利的情况下,最终败给中国退出国际市场的主要原因。

在17世纪中叶中国瓷器逐步退出国际市场的大背景下,荷兰人明知日本青花比中国贵很多,但考虑到“日本瓷器显得‘稀罕’和‘非常新奇’,很可能会激发起荷兰及欧洲其他地方人的好奇心和羡慕心理,因此,还是有一定可能获利的”。事实上,一开始的确利润丰厚,荷方惊叹“日本瓷器卖得如此贵,带来了超乎想象的利润”③T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.145.。不过,随着消费者猎奇心理的消失,日本瓷器售价过高的缺陷凸显,但这根本上是由于日本瓷器进价过高所致,所以荷兰东印度公司的档案中开始充斥诸多的抱怨和无奈,试图降低日方的进价来保证利润。如1686年的记录显示,日本瓷器“如此贵以致于我们不敢也不能同意这个价格,以免将来担责,因为荷兰售价只有这个的一半。因此我们决定原则上暂时中止这笔买卖,做进一步的请示,因为这笔钱完全可以投到其他更有利可图的商品中去”④T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.17,65,59,64.。又如1750年记录显示,荷兰东印度公司试图向日本发样订购瓷器,但却被开出了“离谱的不合理的”价格,因此交易未被达成⑤T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.17,65,59,64.。

对于在价格上越来越难以调和的矛盾,荷方也试图劝说日方提供合理的价格,但“无效”⑥T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.17,65,59,64.,结果就是“瓷器供应商被告知荷兰东印度公司不订购了,因为日本瓷器太贵,(卖出去)几乎无法赚钱”⑦T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.17,65,59,64.。

(二)质次

日本瓷器“质次”⑧九州陶磁文化館編:『古伊万里の道』,第183頁。也是一个持续已久的问题。比如1690年代肥前瓷器在东南亚受到中国出口瓷的很大打击,甚至不排除日本有些以外销东南亚为主的窑破产⑨大橋康二:『海を渡った陶磁器』,第135—145頁。,这就跟肥前出口东南亚瓷器的低劣制作有关,可见日本瓷器质量是不如中国的。又如日本克拉克瓷运往中东就是因为“在荷兰日本克拉克瓷并不受欢迎,也很少被进口……荷兰人宁可选择代尔夫特仿制品也不要日本仿品”(10)Maura Rinaldi,Kraak Porcelain: a moment in the History of Trade,London: Bamboo Publishing,1989,pp. 228—229.。因此,这类日本克拉克瓷制品往往由东印度公司运往中东等地销售。出现这种状况可能与日本瓷器包括克拉克瓷在内,往往需要在装烧上用支钉作辅助支烧有关。它相对于17世纪前期的日本瓷器来讲是一个巨大的进步,提高了烧成率,烧大器也能不塌底,但这样的负面效果是在烧成后的器物底部会留下几个烧灼点,影响美观。而同时期以景德镇瓷器为代表的中国出口瓷则不存在这个问题。

(三)装饰水平不如中国

一方面,虽然日本瓷器装饰水平提高很快,甚至在17世纪后半叶一度与中国瓷器不分伯仲,但至少在18世纪外销瓷的细节表达上还是与中国有距离,如前图“伊万里”与“中国伊万里”细部图的对比。另一方面,也可能跟日本瓷器常见的“粗厚”特色风格有关,器型上不如中国瓷器那般薄,就如“古染付”和“祥瑞”茶具风格一样,不受西方人欢迎。

(四)供应量不稳定①C.J.A.Jörg,Porcelain and the Dutch China Trade,The Hague:M.Nijhoff,1982,p.92.

日本瓷器可能由于产量低,供应量非常不稳定。据记录,在1789年,日方告知荷方“要首先保证天皇的供应,以弥补由去年大火造成的损毁”,“并在未来数年之内给天皇供应结束前荷方不要抱有任何希望”②九州陶磁文化館編:『古伊万里の道』,第183頁。。

中国则不存在这方面的问题,每窑产量很大,如镇窑,一次可装烧8-15吨日用瓷③刘振群:《窑炉的改进和我国古陶瓷发展的关系》,中国硅酸盐学会编:《中国古陶瓷论文集》,北京:文物出版社,1982年,第171页。。而且烧成时间较短并稳定,烧成周期快,乾隆时镇窑“以三日为率,至第四日清晨开窑”④[清]乔溎修、贺熙龄纂,游际盛增补:《道光浮梁县志》卷8《陶冶图编次》,《中国地方志集成·江西府县志辑7》,第176 页。,嘉庆时也“多以三日为度”⑤[清]乔溎修、贺熙龄纂,游际盛增补:《道光浮梁县志》卷21《陶阳竹枝词》,《中国地方志集成·江西府县志辑7》,第481 页。。

(五)易碎

荷方抱怨日本瓷器验货时“总是有破损”⑥T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.25,36,40,36,68.,说明日本瓷器比较易碎。而对中国瓷器则不见这方面的评价。

(六)交货慢

据1713年的记录,荷方对前一年订购合同的瓷器到货太晚颇有抱怨⑦T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.25,36,40,36,68.,类似这种抱怨在档案中并不少见。这种现象可能与上文提及的有田民窑的生产能力不足有关,而这又恰是中国的优势。

(七)交货中的欺骗行为

据1715年10月16日的记录,“每捆短缺的问题(因为这些瓷器运到出岛已经很迟了,无法全部仔细检查)使我们年复一年地越来越感到日本人的诚信严重下降,故不能被信任”⑧T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.25,36,40,36,68.。又如在上引1713年的记录中,荷方抱怨到货晚正是为了要留出时间验货,其原因是为了能够更好地检查以发现是否有前几年都存在的欺骗行为⑨T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.25,36,40,36,68.。显然,这里的“到货晚”是为了避免荷方验货,原因也许是货物在运输中有损耗(10)因为日本瓷器从有田产地至出海港,主要依靠陆路运输,较水路容易损坏。,或者瓷器数量(质量)本来就未达到要求,企图蒙混过关等。

(八)翻译人员赚差价

在1703年前一个高级翻译年薪有3500弗罗林(11)英国曾经使用的一种两先令的硬币。,但1703年后薪水降了一半,因此他们也开始成为利益的一方,赚取差价,蚕食对外贸易利润中的一部分,直接抬高了日本出口瓷器的价格(12)T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.25,36,40,3668.。

综上,日本瓷器外销存在如此多的问题,也就不难理解为什么日本瓷器虽然一度占有起跑优势,但中国却能再度居上,并迫使日本退出国际市场了。

在上述这些问题中,核心是“价高”,即日本瓷器比中国瓷器贵。因为第四至第八点都是导致“贵”的诸多因素之一。而剩下的“质次”和“装饰水平不如中国”两点,本是可以通过低价弥补的,只要价格相应便宜,总会存在相应的市场需求,并不会因此退出国际市场。但由于日本瓷器价格居高不下,故这种“质次价高”的局面必然不能维持很久,在竞争中失败就在所难免了。所以,日本瓷器“价高”是最致命的劣势,而作为对手的中国瓷器又善于用“更便宜的价格竞市”(13)Regina Krahl,Nurdan Erbahar,John Ayers,Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum,p. 1197.。

日本瓷器较中国贵如此多,却宁可退出国际市场也不降价,对此,笔者认为其主要原因在于日本瓷器成本较中国高,无法与中国竞价,体现为如下方面:

一是原料因素。日本瓷器色料主要依赖从中国进口,因此在扣除各种中间环节后成本必然比中国高,相应制瓷成本也高。据日本文献记载:“钴料……价格一年间大概能达到七千到八千两的金币”,但不得不作为“国产品的资本”上升为政府战略储备高度,“尽量多买些存起来,应该会成为国家巨大的利益”。甚至由于担心“万一在这三年中变得买不起的话,那就毫无办法了”,因此“我们藩在财政富裕时也应该在官厅全部买下,以防万一”①前山博:『伊万里焼流通史の研究』,第719頁。。

不仅如此,锅岛藩窑还与民争料,因为“锅岛藩……需要向幕府将军做必要的进贡,要求每年千斤,要被永久保证”。②山脇悌二郎:『長崎の唐人貿易』,東京:吉川弘文館,1972年,第243頁。

这样,当政府高成本进口色料时,再转售于人民,其价格之高可想而知。因此,色料进口的高成本是日本瓷器贵的主要原因之一。18世纪中叶日本进口中国钴料开始减少③山脇悌二郎:『有田町史·商業編1』,第150頁。,这也可视为肥前瓷器退出国际市场的原因之一。

除了色料之外,日本“金襕手”瓷器由于要用到金彩,而当时日本的金彩仍是用本金制作④大橋康二等編:『古伊万里の見方シリーズ3:装飾』,有田:九州陶磁文化館,2006年,第38頁。,无疑成本也较高。

二是政策因素。日本江户时期实行的贸易保护主义也是日本瓷器衰落的根源之一。日本德川幕府于1668年颁布了“俭约令”:“禁止进口……外国瓷器或陶器,甚至于茶壶、杯、盘一类的东西。”⑤T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.157,158.这使得中国外销日本的瓷器受到影响,如在1671年从中国沿海地区赴长崎的船被长崎总督勒令离开,不得卸载货物,包括瓷器⑥T.Volker,Porcelain and the Dutch East India Company,p.157,158.。又如1683年8月12日长崎长官“禁止任何中国瓷器被卸载和销售……命令中国人带走这些瓷器离开日本”⑦T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.13,27.。日本通过禁止瓷器进口来逃避竞争,使得肥前瓷器丧失了交流机会,影响了装烧、烧成等制瓷技术的提高,成本始终高企,窑业也被动地受到色料进口波动的影响。

这种状况的形成与日本当时的政治背景是分不开的。日本德川幕府实施锁国政策,实行海禁,仅允许在长崎与中、荷两国商船贸易⑧石井良助校訂:『徳川禁令考』前集第6,東京:創文社,1981年,第375—379頁。。在1685年(贞享二年)进而颁布“贞享令”,即所谓的“定高贸易”,规定中国每年赴日贸易上限金额不得超过银6000贯,对中日贸易进行限制⑨原因主要是日本在与中、荷的贸易中金银铜流失严重,比如清朝就大量从日本进口铜等金属。据《白石私记》记录,从正保五年(1648)到宝永五年(1708)凡六十年间流出的黄金约达二百三十九万七千六百余两,白银达三十七万四千二百二十余贯,从宽文二年(1662)到宝永五年凡四十六年间,铜流出一亿一千四百四十九万八千七百余斤,假使长此以往,日本国内的金银铜不久就要枯竭(木宫泰彦著,胡锡年译:《日中文化交流史》,北京:商务印书馆,1980年,第649页)。,导致中国赴日船只迅速减少;继而又在1715年(正德五年)颁布了更为严格的“正德新令”,限制每年赴日唐船为30艘,限定贸易金额维持银6000贯不变,后于1719年降为4000贯,1742年再降为2000贯(10)永積洋子編:『唐船輸出入品数量一覧1637—1833 年』,東京:創文社,1987 年,第18—24 頁。。这样使得中国赴日贸易受到严重限制,中日关系也受到贸易保护主义的影响。之前日本人对待中国人颇为友善,如在1684年荷方司令官抱怨长崎地方官员偏袒中国人,但到了1697年,情况发生了变化,荷方司令官在听到日本对中国人的歧视后,他写道:“现在中国人和我们都是一样被对待了。”(11)T.Volker,The Japanese Porcelain Trade of the Dutch East India Company After 1683,p.13,27.

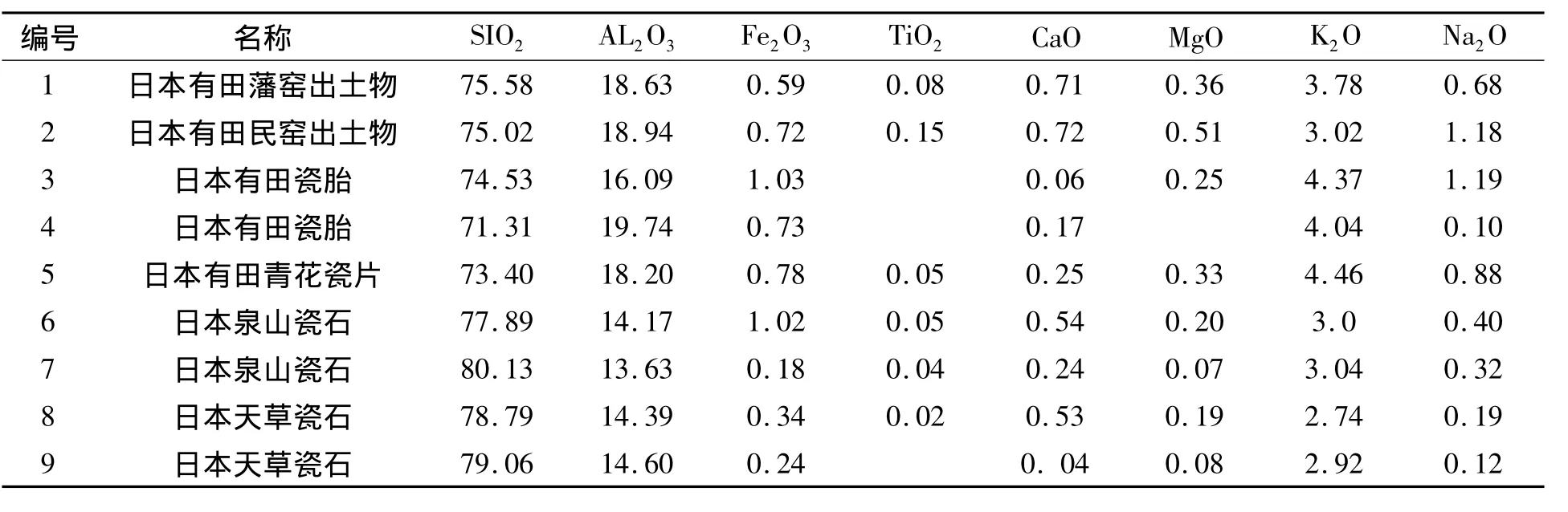

三是技术因素。日本瓷胎氧化铝含量低,见表6,其平均含量只有18.32%,因此烧结程度较差,相对易碎,以至荷兰人抱怨“总是有破损”,这显然会增加制瓷成本。此外,肥前瓷器在窑炉等方面也不如景德镇,比如肥前采用的是阶级窑①有田の名宝展実行委員会編:『有田の名宝』,图35;“肥前州產物図考·焼物大概より”,大橋康二:『肥前陶磁』,第87頁。,相比景德镇的镇窑,烧成时间不稳定,烧成周期长,烧成率低,而镇窑空间内各个部位可以放各种烧成温度的瓷器,包括色釉瓷,一次性烧成②李国桢、郭演仪:《中国名瓷工艺基础》,上海:上海科学技术出版社,1988年,第64页。。因此,由于窑炉结构上不如景德镇先进,所以肥前瓷器的烧成成本相对更高。

表6 日本瓷器制胎原料化学组成 ③1、2、6:内藤匡:『古陶磁の科学』,東京:雄山閣出版,1969 年,106—110 頁。3、4、7、8:素木洋一:『セラミクスの技術史』,東京:技報堂,1983 年,151—152 頁。5:山崎一雄等:『東京大学医学部附属病院地点出土の江戸時代の陶磁器片の材質および産地』,『考古學雑誌』79卷4期,第105頁。9:佐賀縣窯業試驗場:『天狗谷古窯址發掘磁器片の理化学的分析』,三上次男編:『有田天狗谷古窯:白川天狗谷古窯址発掘調査報告書』,東京:中央公論社,1972年,第176頁。

综上所述,中日古瓷国际竞市呈现出了此消彼长的态势,经过百余年的竞市,最终以中国瓷器完胜而告终。中日瓷器竞争中所暴露出来的问题在今天看来也是值得深思的。从这个意义上看,此论题具有历史和现实的双重价值。