基于共生理论的河南省城乡统筹空间差异研究

2012-01-18刘荣增王淑华齐建文

刘荣增,王淑华,齐建文

(1.河南科技学院 城市与区域发展研究中心,河南 新乡453003;2.郑州大学 区域经济研究所,郑州450001)

0 引言

城乡统筹是指在坚持市场机制在资源配置中起基础性作用的条件下,充分发挥政府宏观调控的作用,打破相对发达的城市和相对落后的农村相互分割的壁垒,逐步实现生产要素的合理流动和优化组合,促使生产力在城市和农村之间合理分布,求得城乡经济和社会生活紧密结合与协调发展,逐步缩小城乡差别。国内学者针对城乡统筹的有关理论[1-2]、城乡统筹机制[3]、城乡统筹示范区[4-5]等开展了研究。河南省正在建设中原经济区,“三化”(城镇化、工业化、农业现代化)协调是其核心任务,城乡统筹是关键。把城乡看作共生系统的2个共生单元,从共生单元相互作用的共生界面、共生关联度、共生协调度出发构建了城乡统筹的评价指标体系,并对河南省18个地市城乡统筹水平进行了评价与分等定级。一方面旨在探索更为科学合理的城乡统筹评价指标体系,另一方面也可为中原经济区实施城乡统筹战略、最终实现“三化”协调提供决策参考。

1 城乡统筹评价指标体系的构建

1.1 基于共生理论的城乡统筹指标体系架构

共生一词来源于希腊语,首先由德国真菌学家德贝里(Anton de Bary)在1879年提出。共生理论作为种群生态学的核心理论之一,主要研究复杂种群之间信息传递、物质交流、能量传导以及合作共生的模式和环境。运用到社会经济学上,共生理论实际上是研究复杂系统不同共生单元之间竞合关系及其发展演变规律的一种理论,共生理论表明,合作与协调是共生现象的本质特征。城市与乡村作为区域经济系统的2个共生单元,城乡统筹问题的核心内容在于通过加强城市和乡村之间物质、信息、能量的交流,促进城乡的关联、互动、协调发展,即把城市与乡村建设成一个相互依存、相互关联、相互促进的统一体,以城带乡,以乡促城,互为资源,互为市场,互相服务,互为环境。

首先,建立合作与稳定的城乡共生系统,将利于城乡统筹发展。尽管共生并不排除竞争,但与一般意义上的竞争不同的是,无论是同类单元共生还是异类单元共生,它们之间不是相互排斥和厮杀,而是相互吸引的合作;不是共生单元自身性质和状态的丧失,而是继承和保留;不是相互替代,而是相互补充与促进。在一个充满合作与共生稳定的共生系统中,这种相互吸引、合作、补充与促进的共生关系将是普遍的共生现象。城乡统筹发展的要求是城市和乡村能协调发展与和谐相处,这就需要城市和乡村在城乡系统中应形成互相吸引与合作、相互补充与促进的稳定关系。

其次,建立共同进化的城乡共生关系,以推动城乡统筹发展。共生理论揭示了共生过程是共生单元的共同进化过程。在这个过程中,共生为其共生单元提供理想的进化路径,沿着进化路径共生单元之间通过共同激活、共同适应和共同发展来获得共同进化,即这种过程是共生单元之间在不断激励、不断促进地获得进化的过程。城乡统筹发展实质上是一种城市和乡村沿着共同进化的路径的运行过程,在这个过程中城乡之间不应是相互对抗与冲突,而应是共同激活、共同适应、共同发展的共同进化过程。

第三,建立相适应、相协调的共生关系,把城乡系统转向城乡统筹发展系统。共生关系存在的实质是共生单元之间物质、能量和信息的交换。其产生与发展是物质、能量和信息产生、交换与配置的直接结果。共生单元的物质、能量和信息的顺畅流通和有序、有效交换将推动共生关系的产生与发展,从而促进共生系统的共生稳定;反之,若物质、能量和信息流通受阻或无序、无效交换,共生关系将消退或丧失,共生系统也将无法实现共生稳定。因此,要使共生系统持续稳定,就需使共生系统中的物质、能量和信息持续地获得有效的交换与配置。对于城乡系统来说,要使其转向统筹发展,就需要城市和乡村之间在物质、能量和信息的流通和交换过程中能形成畅通无阻、有序、有效交换的系统环境,以建立相适应、相协调发展的共生关系。

第四,建立对称性互惠共生的城乡共生系统,以实现城乡统筹发展。共生理论表明,尽管共生系统存在多种模式,但对称性互惠共生是系统进行的一致方向,是生物界和人类社会进化的根本法则。在对称性互惠共生系统中,共生单元之间的物质、能量和信息的流通和交换过程产生激励作用,产生的共生能量最大,增速也是最快,从而推动双方的不断进化。因此,对称性互惠共生系统是最有效率也是最为稳定的共生系统。对于城乡系统,我们的目标就是要建立对称性互惠共生的城乡共生系统,以实现城乡统筹发展。

城乡系统中的城市和乡村这两大子系统之间通过共生界面(铁路、公路、邮路、电话和网络等),顺利地实现了物质、能量和信息的交流。由于城市和乡村之间的分工和互补作用,城市和乡村都能够实现全面发展,即产生共生能量。在城乡发展过程中,城市和乡村之间的信息是不断获取并累积的。一般而言,城乡系统中的城市和乡村两大子系统之间能够满足共生的充分条件。因此,我们认为城乡系统是由城市和乡村这两大共生单元组成的共生系统。

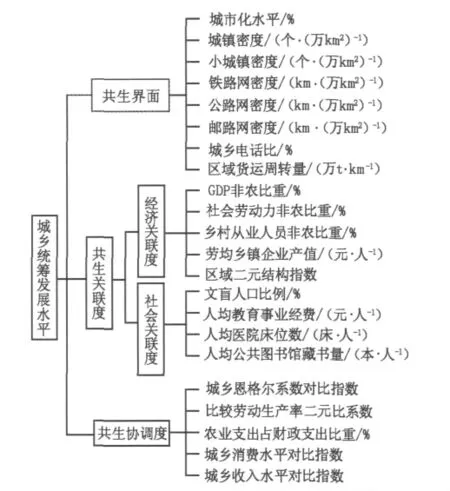

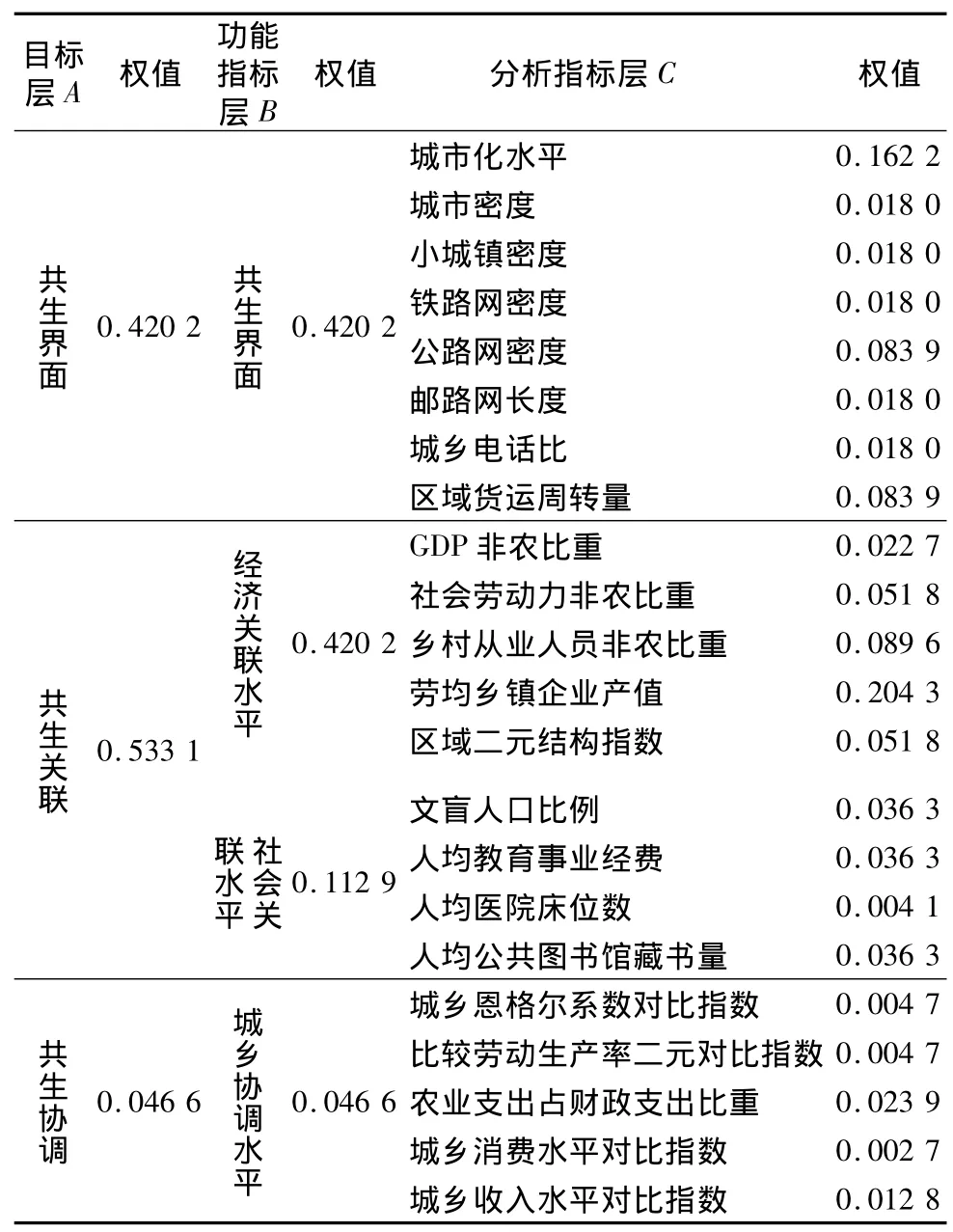

城乡统筹的内涵就是城乡之间关联、互动和协调发展。本研究运用层次分析法(AHP法)对城乡共生系统统筹发展水平进行定量评价,将繁杂的问题分解成若干组成因素,并将这些因素按性质不同进行分组,形成有序的递阶层次。城乡之间客观存在着各种物质、能量和信息的流动,物资、人力、资金、技术、信息等在城市与乡村地域间的流动是城乡共生系统中共生能量的具体表现形式,其交流需要借助一定的介质,同时,这些能量流转的数量、质量和速度要受到自然、经济、社会等一系列因素的影响[6],因而,从影响城乡系统中共生单元之间物质、能量和信息交流因素看,城乡系统可分为共生界面,共生单元之间的经济、社会关联性和差异性(协调性)。所以,指标设计中将目标指标城乡系统统筹发展水平划分为3个,即共生界面、共生关联和共生协调。在指标体系的第二个层次功能层中将共生关联分解为经济关联水平和社会关联水平两项功能指标。这4个功能层基本上涵盖了城乡系统的基本方面,其中,共生界面反映了城乡共生系统能量、物质和信息传递的界面状况,而共生关联和共生协调则反映了城乡共生系统中共生单元之间的关联性和协调性。同时,这4个功能层能够用具体的有代表性的指标来表示(图1)。

图1 城乡统筹共生系统发展评价指标体系[7]Fig.1 Evaluation index system of urban and rural symbiotic system

城乡共生系统中城市和乡村这两大子系统之间各种物质、能量和信息的交流必须借助于一定的共生界面。这些共生界面的水平客观上有利于或者阻碍城乡之间的物质能量和信息的流转数量、质量和速率,例如,通达的交通有利于城乡之间人口与货物的流动。城乡共生系统的共生界面可分为城镇体系、铁路网、公路网、邮路网、城乡电话网等。共生关联分解为经济关联水平和社会关联水平,分别反映城乡系统城市和乡村这2个共生单元之间的经济和社会关联水平。城市和乡村形成的条件之一就是其关联性,关联水平越高,才会有利于城市和乡村之间的物质、能量和信息交流数量、质量和速率的提高,才有利于城乡统筹发展。在共生模式中,对称性互惠共生系统是最有效率也是最为稳定的共生系统。因为在对称性互惠共生系统中,共生单元之间的物质、能量和信息的流通和交换过程产生激励作用,产生的共生能量最大,增速也是最快,从而推动双方的不断进化[8]。然而,如果城乡系统中,由于城市和乡村这2个共生单元之间发展水平差异过大,将会严重地影响共生单元之间的能量产生与交流,也不利于建立对称性互惠共生的城乡共生系统,不利于实现城乡统筹发展。

1.2 指标的赋值

指标体系中三级指标的具体赋值方法如下[9]:城市化水平=(总人口-乡村人口)/总人口×100%;城市密度=城市数/区域土地面积;小城镇密度=小城镇数/区域土地面积;铁路网密度=铁路运营里程/区域土地面积;公路网密度=公路运营里程/区域土地面积;邮路网密度=邮政线路长度/区域土地面积;城乡电话比=农村居民电话机数/城市居民电话机数×100%;GDP非农比重=非农GDP/GDP;社会劳动力非农比重=社会劳动力非农人员/全社会劳动力×100%;乡村从业人员非农比重=乡村从事非农业人口/乡村从业人员×100%;劳均乡镇企业产值=乡镇企业产值/乡镇企业从业人员×100%;区域二元结构指数=文盲人口比例=文盲人口数/总人口数;人均医院床位数=医院床位数/区域总人口数;城乡恩格尔系数对比指数=城市恩格尔系数/乡村恩格尔系数;比较劳动生产率二元对比指数=(一产GDP比重/一产从业人员比重)/(非一产GDP比重/非一产从业人员比重);人均教育事业经费=教育事业经费/人口;农业支出占财政支出比重=农业支出/财政总支出;城乡消费水平对比指数=城镇居民消费水平/农村居民消费水平;城乡收入水平对比指数=城镇居民家庭平均全年可支配收入/农村居民家庭平均全年纯收入。

2 城乡统筹水平的测度

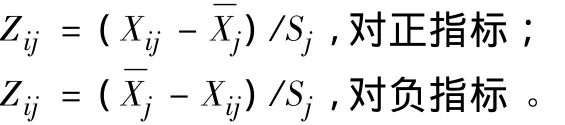

利用层次分析法(AHP),通过构造判断矩阵,确定河南省地市城乡统筹发展水平评价指标体系各级指标权重(表1)。评价前,对指标进行无量纲化处理,消除量纲差别,作为指标的数量化值。一般采用Z-score法,计算公式为:

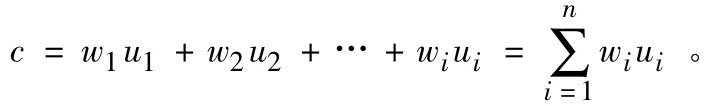

本研究采用城乡统筹度作为表示城乡统筹综合评价的指标值,即通过加权将所有指标代表的信息综合成一个指数。城乡共生统筹度的高低综合反映了城乡共生系统统筹发展的程度。城乡系统共生统筹度函数用线性加权和c表示为:

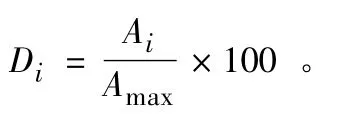

为了使城乡共生统筹度数值便于比较,需要用数学方法消除结果正负值。由于综合指标值有正有负,从数值上不易比较,故需进行数学变换,将数值统一为正值,具体方法是令评价最小值为1,其余数字做相应转化。对转换后数字,令最大值为100,地区数据根据比例类推,计算公式为:

表1 河南省各地市城乡统筹发展水平评价指标体系Tab.1 Evaluation index system of overall planned urban-rural development in Henan Province

式中:Di是第i地区标准化值;Ai是第i地区综合指标值;Amax是地区综合评价值中最大值。

3 城乡统筹水平空间差异

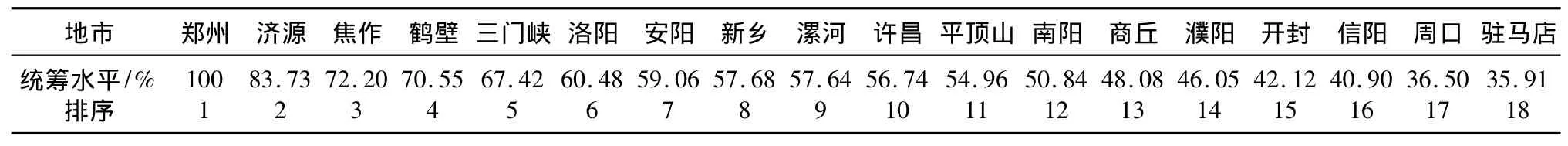

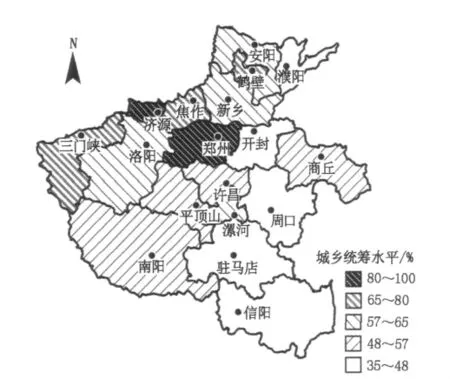

按照以上指标体系收集数据[10],并对其进行数据处理,得出河南省各市城乡共生系统统筹发展水平及其排序结果(表2)。根据河南省各地市城乡共生系统统筹发展水平评价指标体系计算结果,可以得出河南省城乡统筹发展空间分布图(图2)。

从表2看出,河南省城乡统筹发展水平地域差异显著,呈现出由西北向东南递减的区域分布规律,这种空间地域特点与河南省区域经济差异规律较为相似。这表明区域经济发展水平对城乡统筹的影响较大,经济发达的地区城乡统筹发展水平明显好于经济落后地区。省会郑州市的城乡统筹发展水平最高,遥遥领先;济源位居第二;其余16个地市城乡统筹发展水平依次降低。

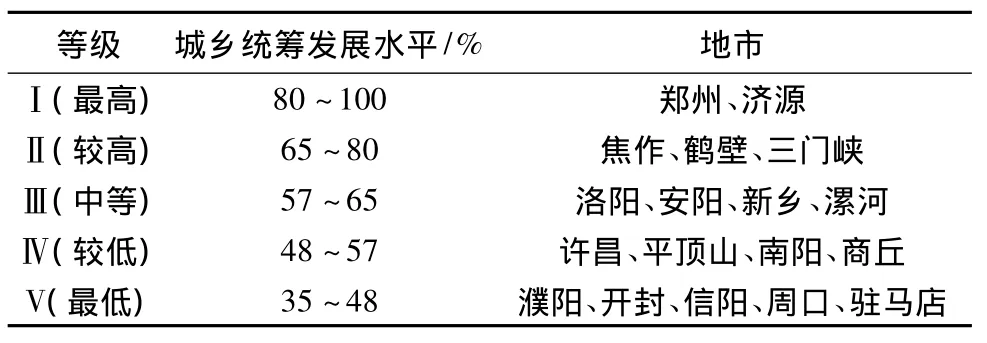

河南省各地市城乡共生系统统筹发展水平可分为5个等级(表3),分别是城乡统筹发展水平最高地区(Ⅰ)、较高地区(Ⅱ)、中等地区(Ⅲ)、较低地区(Ⅳ)和最低地区(Ⅴ)。郑州和济源属于河南省城乡统筹发展水平最高的地区(Ⅰ);焦作、鹤壁、三门峡属于城乡统筹发展水平较高地区(Ⅱ),洛阳、安阳、新乡、漯河属于城乡统筹发展水平中等地区(Ⅲ),许昌、平顶山、南阳、商丘属城乡统筹发展水平较低地区(Ⅳ),濮阳、开封、信阳、周口、驻马店属城乡发展水平最低的地区(Ⅴ)。

表2 河南省各地市城乡共生系统统筹发展水平及其排序Tab.2 The level and sort of symbiosis system of urban and rural in Henan Province

图2 河南省城乡统筹发展水平空间分布图Fig.2 Spatial distribution of urban and rural overall planned development in Henan Province

表3 河南省各地市城乡共生系统统筹发展水平等级划分Tab.3 The classification of level of urban and rural overall planned development in Henan Province

河南省的西北部以郑州、济源两市为中心构成了全省的城乡统筹发展水平高水平地区。城乡统筹发展水平较高和中等水平地区,呈环带状包围城乡统筹发展水平高级地区。城乡统筹发展低水平地区又分布在较高和中等水平区的外围,从南、东南、东、东北四面环抱中等水平区。即城乡统筹发展水平西北部较高,东南部较低,这就是河南省城乡统筹发展水平的空间分布态势。

造成城乡统筹发展不平衡的主要原因在于:(1)工业化水平和农村工业化水平不平衡。城乡统筹发展水平较高的地区工业化水平和农村工业化水平都较高,城市与乡村之间的产业关联性强,能够形成合理的产业分工,有利于城乡经济的统筹发展。(2)城镇化水平和城镇体系发展水平不平衡。城乡统筹发展水平较高的地区多是处于中部、西北部城镇化水平高、城镇体系较完善的地区。(3)交通运输和信息条件的地区差异比较大。城乡统筹发展水平较高的地区为河南甚至全国的交通运输和通信中心,与全国各地、省内各地的经济联系比较方便。(4)政策引导差异。例如,济源市自2005年就被河南省确定为城乡一体化试点市,在城乡统筹方面做了大量的探索,尤其是城乡基础设施统筹方面做了大量工作,因此,城乡统筹度较高。(5)自然资源的分布不平衡。城乡统筹发展水平较高的地区大多处于西部山地与东部平原的交接部位,无论矿产资源、农业资源的条件都较其他区域好,发展工业的条件优越。除此之外,这些地区大多土壤肥沃,地表和地下水丰富,发展农业生产的基础条件也比较好[11]。而城乡统筹发展水平较低的地区,因矿产资源相对贫乏,发展工业特别是重工业的资源条件先天不足,区域经济只能以农业或者在农业资源的基础上发展轻工业生产。

4 结论

(1)城市和乡村是共生系统的2个基本单元,只有二者互惠互利,合作共赢,区域经济整体系统才能最优。(2)城乡共生系统运行水平高低取决于城乡共生界面、共生关联度和共生协调度。河南省城乡统筹度空间分布呈现出西北高、东南低的空间差异性,各地市整体经济发展水平差异,尤其是工业化和城镇化水平差异是主要原因,而基础设施共享程度和政策引导也发挥了重要作用。(3)在今后中原经济区建设和“三化”协调的实践中,应根据城乡统筹水平的空间差异进行合理区划、分类指导,在工业化水平提升、中心城镇培育、政策制订等具体措施方面采取因地制宜的差异化战略,只有这样才能促进河南省城乡统筹水平整体提升,实现中原崛起。

[1]罗吉,王代敬.关于城乡联系理论的综述与启示[J].开发研究,2005(1):29-31.

[2]刘荣增.城乡统筹理论的演进与展望[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2008,41(4):63-67.

[3]王景新,李长江.明日中国:走向城乡一体化[M].北京:中国经济出版社,2005:102-105.

[4]谢金峰.重庆城乡统筹的做法与启示[J].经济研究参考,2008(32):32-34.

[5]刘荣增.把城镇密集区率先建成城乡统筹示范区的构想[J].城市发展研究,2007,14(4):100-104.

[6]曾磊,雷军,鲁奇.我国城乡关联评价指标体系构建及区域比较分析[J].地理研究,2002,21(11):763-771.

[7]段娟,文余源.我国省域城乡互动发展水平的综合评价[J].统计与决策,2007(3):67-69.

[8]刘荣增.基于城乡统筹视角的城镇密集区发展研究[M].北京:科学出版社,2011:62-63.

[9]段娟,鲁奇,文余源.我国区域城乡互动与关联发展综合评价[J].中国人口·资源与环境,2005,15(1):76-81.

[10]河南省统计局.河南统计年鉴2007[Z].北京:中国统计出版社,2007.

[11]张竟竟,陈正江,王发曾.河南省城乡关联发展综合评价[J].西北大学学报(自然科学版),2007,37(1):157-160.