三维CSAMT中的阴影和场源附加效应

2012-01-11汤井田葛伟男

汤井田,葛伟男

(中南大学 地球科学与信息物理学院,湖南 长沙 410083)

0 前言

CSAMT (可控源音频大地电磁)[1、2]测深是在大地电磁(MT)法和音频大地电磁(AMT)法的基础上,发展起来的一种人工源频率域电磁测深方法。该方法具有分辨率高,勘探深度范围大,以及地形影响小等优点。但由于源的引入,当异常体位于发射和接收点之间时,会对观测数据造成影响,从而产生阴影和场源附加效应,因此国内、外学者对其进行了研究。在国外,Kuznetzov[3]首先注意到场源与测量地区的地质结构会引起CSAMT响应的畸变,并且将其称为“阴影效应”(shadow effect)。Zonge[4]较为系统地论述了CSAMT的场源效应等问题,这对CSAMT的研究者来说,具有非常高的参考价值。Boschetto[5]利用积分方程法,研究了各向同性地层中有限大小三维体的CSAMT场源效应的影响。Yan Shu[6]从均匀大地电磁场的解析表达式中将地层波与地面波分解,并利用地层波与地面波的比值,来定量地估计CSAMT所产生的阴影效应与场源附加效应。在国内,闫述、陈明生等[7、8]阐述了阴影和场源附加效应的问题,并取得了一定的研究成果。陈桂波[9]利用积分方程法,对各向异性地层对CSAMT阴影效应的影响做了初步分析。

作者在本文中,利用三维有限单元法来数值模拟均匀半空间中存在三维体时产生的阴影和场源附加效应,并总结出其特征和影响规律。

1 场源阴影效应及规律

地球物理值得关注的问题,是大量发生在有源电磁测深中的阴影效应和场源附加效应问题。所谓的阴影效应,指的是在发射源和观测点之间存在异常体时,对观测值造成的影响,从而错误地判断地下地质情况。产生阴影效应需要三个条件:①在异常体赋存处有地层波的作用;②在接收点处有地层波的作用;③异常体的大小以及与围岩的电阻率差异能足以引起观测数据发生变化。基于这三点考虑,作者在本文利用有限元法数值模拟了阴影效应。

1.1 阴影效应数值模拟

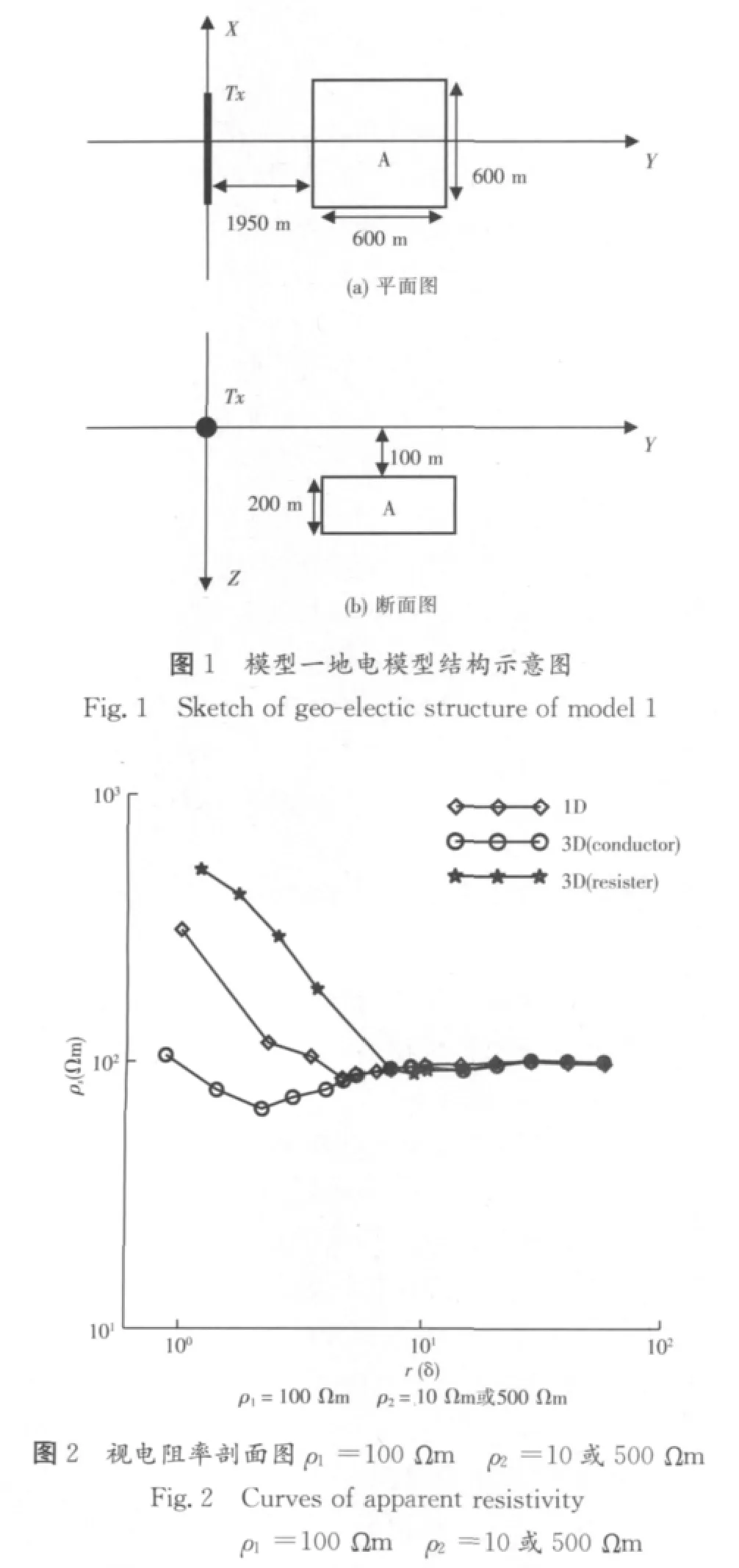

图1(见下页)是模型一地电结构示意图。在均匀半空间中,异常体A大小为600m×600m×200m,埋深100m,电性源长度为1 000m,位于图1中所示坐标原点。异常体中心在地面的投影位于y轴上2 250m处,收发距r=4 500m,测线平行于x轴,选取测点为x=100m,y=4 500m处,围岩电阻率为ρ1=100Ωm,A为高阻体(ρ2=500Ωm)或低阻体(ρ2=10Ωm)。

通过正演模拟,可以得到视电阻率剖面如图2所示。

图2为卡尼亚视电阻率曲线,其中横轴为收发距r与趋肤深度δ的比值,即为电距离,纵轴为视电阻率。从图2中可以看出:三条曲线在近区和过渡区明显分离,到了远区逐渐重合在一起。在近区和过渡区,当存在低阻异常体时,阴影效应的影响使接收点处视电阻率比预期的低;当存在高阻异常体时,阴影效应的影响使接收点处视电阻率比预期的高。

1.2 阴影效应的影响范围

为了进一步研究场源阴影效应的影响范围,在模型一的基础上,作者改变异常体与场源之间的距离为2 700m,同时增加六条测线,测线平行于x轴,收发距分别为4 200m、4 500m、4 800m、5 100m、5 400m、5 700m。测点均匀分布在y轴两侧,测点间距100m,最终形成1 800m×1 500m的测网,得到地电模型二(见图3)。

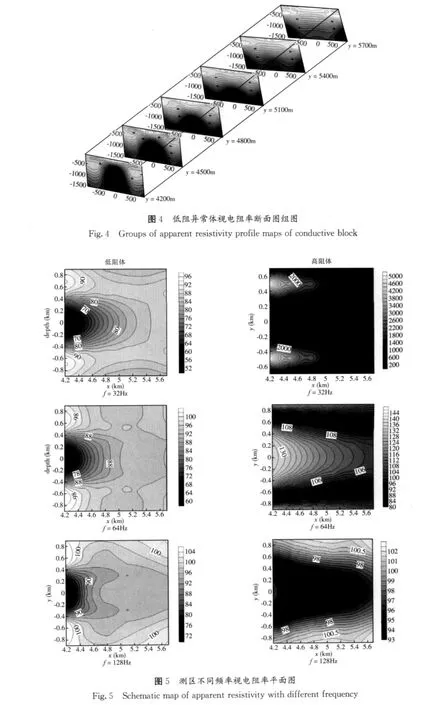

当存在低阻异常体时,可以得由六条测线组成的视电阻率断面组图(如下页图4所示)。从图4我们可以看到,各剖面图所反映的异常体埋深,比实际异常体的埋深大,且异常埋深随着测线的远离逐渐加深。而实际上,其测线下方根本没有异常体,这就是阴影效应的作用,说明测线离场源更近时,受阴影效应的影响也更强烈,即使离物体很远,阴影效应也会存在。

图3 地电模型二结构示意图Fig.3 Schematic diagram of geo-electic structure of model 2

改变频率值分别为f =32Hz、64Hz、128Hz,经计算可以得到低阻体和高阻体不同频率视电阻率平面对比图(见下页图5所示)。从下页图5中可以得到,除了高阻体在f=32Hz处没有体现阴影效应区域外,其它频率均可看到有明显的阴影效应区域,且随着频率的增大,即深度的减小,阴影效应的效应要比高阻体的强得多,并且区域范围比高阻体要大得多,另外阴影区域还可穿过异常体中心在平面图上的投影。阴影效应沿测线方向及与测线垂直的方向逐渐减弱,明显看出沿测线方向的影响区域比垂直其方向要小,但它们的范围仍比异常体本身大很多。通过图5与图4相结合,发现阴影从源下斜,离源越远越散开。

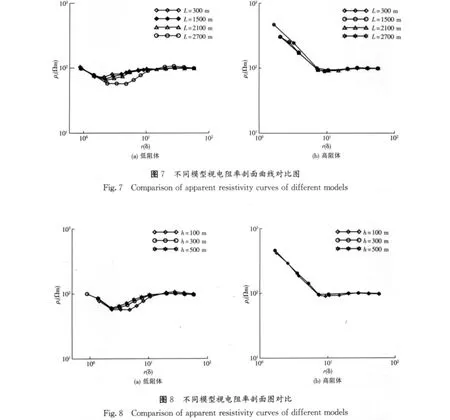

1.3 改变收发距时的阴影效应

作者在模型二的基础上,确定了异常体与测线的距离为2 700m保持不变,并分别建立了四个模型:模型三、模型四、模型五、模型六。其中收发距分别为4 200m、4 500m、4 800m、5 100m,从而得到不同模型的视电阻率剖面对比图(如图6所示)。从图6中看出,无论是高阻体还是低阻体,曲线的过渡区和远区基本重合,只有近区分离,并且随着收发距的增大,近区数据抬升的越高。这也可以成为验证阴影效应是否存在的方法,低阻体较有效。

1.4 改变异常体位置时的阴影效应

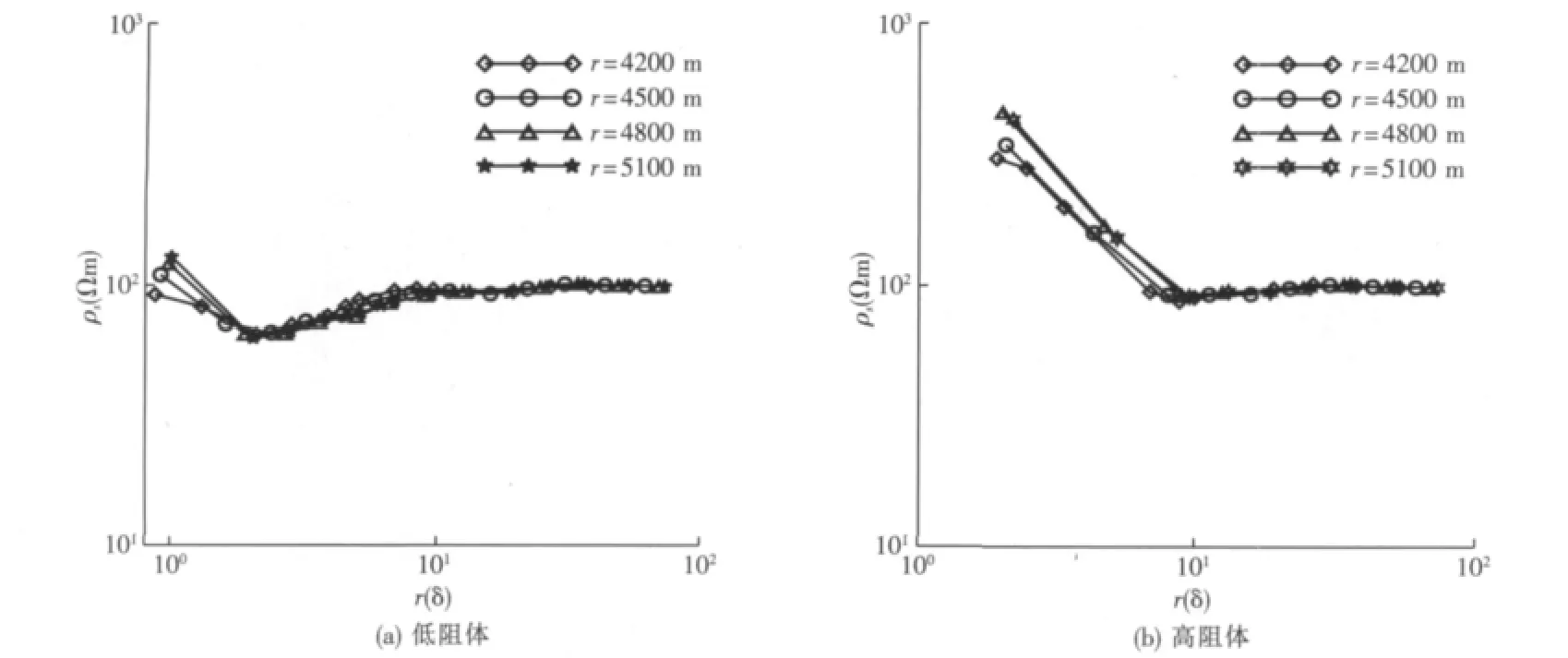

模型七、模型八、模型九、模型十的参数与模型一相同,不同的是异常体距电性源Tx的距离分别为300m、1 500m、2 100m、2 700m。通过这四个模型,可模拟得到视电阻率曲线对比图(见下页图7)。

(1)当存在低阻异常时,随着异常体逐渐远离场源而靠近测点时,相对最大异常越来越强,过渡带低谷向高频段移动,并且过渡区变长,阴影效应不断增强。

(2)当存在高阻异常时,异常体距源300m、1 500m、2 100m的曲线基本重合,只有2 700m的曲线向上抬高了。说明阴影效应虽有增强,但是相对较弱。

通过图7(见下页)中两图对比,说明低阻体阴影效应比高阻体强,并且其影响范围比高阻体大得多。这说明在实际工作中,阴影效应的强弱与场源位置的选取有很大的关系。

1.5 改变异常体埋深时的阴影效应

在模型一的基础上,改变异常体的埋深分别为100m、300m、500m,对应三个不同的模型十一、模型十二、模型十三,从而得到视电阻率对比图8(见下页)。在图8中,当存在低阻异常体时,随着异常体埋深的增大,阴影效应越来越弱,过渡带的范围越来越小,并且过渡带低谷向电距离减小的方向移动。对于高阻体而言,异常体埋深的增大,阴影效应并没有明显的变化。

为了进一步研究异常体埋深所产生的阴影效应的影响,作者选了二个频率分别为f=32Hz、f=64Hz,以低阻异常体为研究对象,对比了不同频率视电阻率平面图。从后面的图9中可以明显地看到,无论是在哪个频点上,随着异常体的埋深,阴影效应的影响范围会不断地减小,并且减弱。由此可以判断,当异常体埋深达一定的深度,阴影效应将不会存在。

图6 不同模型视电阻率剖面图对比Fig.6 Comparison of apparent resistivity curves of different models

2 场源附加效应

Zonge等首次提出了在场源下的地质情况可能影响CSAMT测深数据。例如,过渡带有时会出现在比预期更高的频率,有时过渡带低谷的特点出乎意料之外。我们把这种现象和有关的效应称为发射复印效应或场源复印效应,或称场源附加效应。通过三维有限元分析可以清楚地看到,源下存在异常体时的场源附加效应,也能看到地下异常体的深度改变以及收发距改变时的地质规律。

2.1 场源附加效应的数值模拟

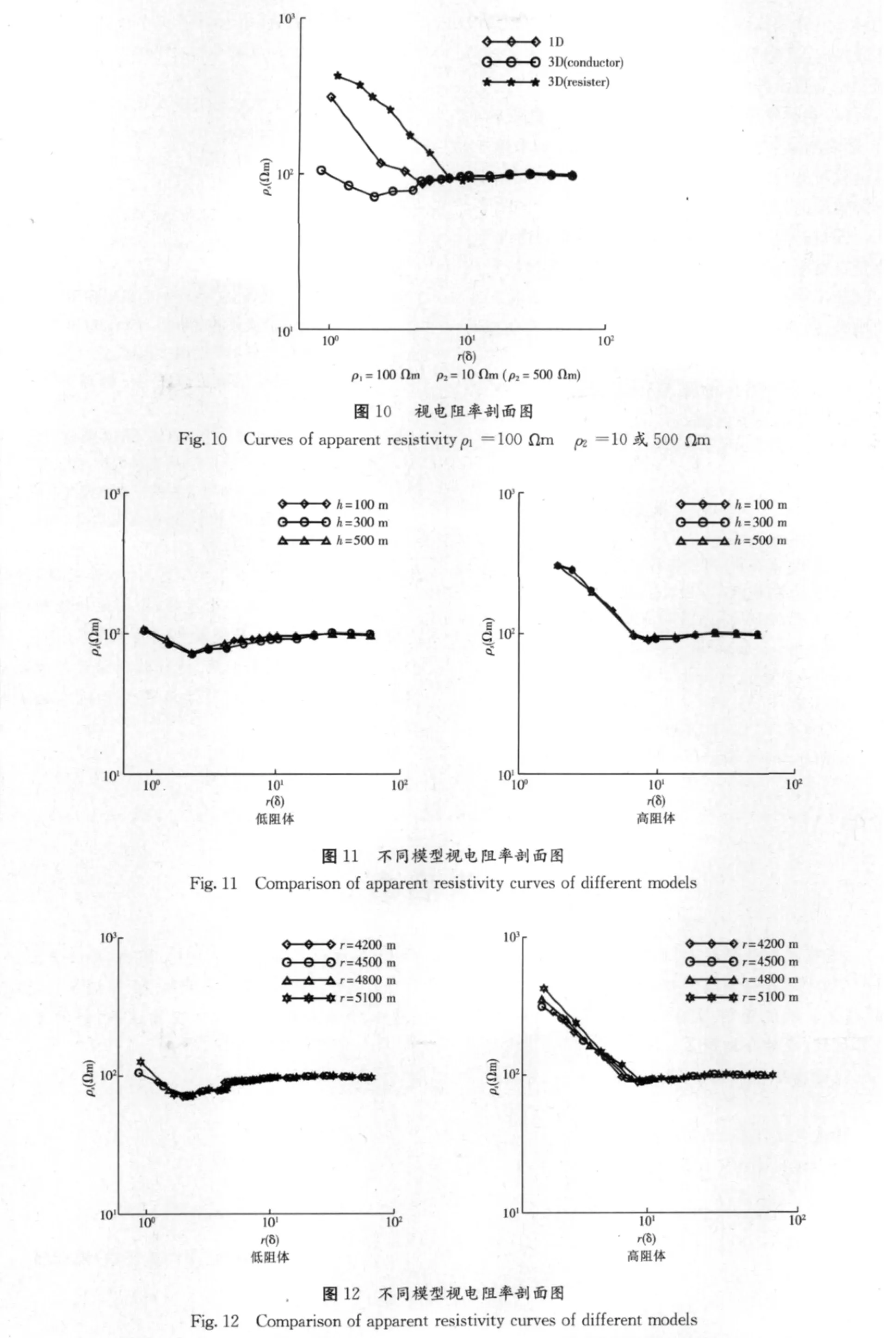

在模型一的基础上建立模型十四,与模型一不同的是异常体在场源的正下方,异常体中心在地面的投影位置正好是场源的中心。通过模拟得到后后面图10,从图10可以看出,场源附加效应与阴影效应相似,但较其弱,同样得到结论:三条曲线在近区和过渡区处明显分离,到了远区处逐渐重合在一起。在近区和过渡区,当存在低阻异常体时,阴影效应使接收点处视电阻率比预期的低;当存在高阻异常体时,阴影效应的影响使接收点处视电阻率比预期的高。

2.2 改变异常体埋深时的场源附加效应

在模型十四的基础上,改变异常体的埋深分别为100m、300m、500m,对应三个不同的模型十五、模型十六、模型十七,得到对比图11(见后面),从图11中可以看出,无论存在低阻异常体还是高阻异常体,随着异常体埋深的增加,场源附加效应没有明显的改变。

2.3 不同收发距时的场源附加效应

作者在模型十四的基础上,改变收发距为r=4 200m、4 500m、4 800m、5 100m,得到了对比图12(见后面)。从图12中可以看到,无论是存在低阻体还是高阻体,曲线基本重合,只有在部份近区曲线分离,但并不明显。

3 结论

通过对低阻和高阻不同模型数值模拟结果对比分析,得到如下结论:

(1)在有效探测深度范围内,源与测线之间或源下方存在的异常体,如被投影到接收点,就会出现场源阴影和场源附加效应,这使得测线下方没有异常体的情况下,表现出低阻或高阻异常,导致对地质体构造的误判,场源阴影效应较强。

图9 异常体不同埋深时的阴影区域对比图Fig.9 Comparison of shadow effects with different depths

(2)对低阻体而言,随着异常体埋深增加,阴影效应越来越弱,过渡带的范围越来越小。并且为过渡带低谷向电距离减小的方向移动,高阻体表现不明显。

(3)异常体阴影效应从源下斜,离源越远越散开,其影响区域比异常体本身大得多。并且当阴影区域穿过异常体的中心时,从中心向两边阴影效应逐渐减弱,其中平行于源的方向阴影效应的影响范围要比垂直于源的方向小很多。

(4)当收发距r在一定的情况下,对低阻体而言,随着异常体远离源的位置,阴影效应越来越强,其过渡带低谷向高频方向移动。在实际的测量中,阴影效应的强弱与场源位置的选取有很大的关系。

(5)在异常体与测线位置相对不变的情况下,改变收发距r时,低阻体视电阻率曲线在过渡带及远区基本重合,曲线近区段分离,并且随着收发距的增大,曲线近区段抬升得越高,高阻体表现越不明显。

(6)随着异常体的埋深及收发距的改变,场源附加效应基本不受影响。

[1] 何继善.可控源音频大地电磁法[M].长沙:中南大学出版社,1990.

[2] 汤井田,何继善.可控源音频大地电磁法及其应用[M].长沙:中南大学出版社,2005.

[3] KUZNETZOV,A.V.Distoriting effects during electromagnetic sounding of horizontally non-uniform media using an artificial field source[J].Earth Physics,1982,18(1):130.

[4] ZONGE,K.L.,HUGHES,L J.Controlled source audiofrequncy magnetotellurics,in Nabighian,M N Ed,Electrom-agnetic methods in appllied geophysics[J].Society of Exploration Geophysicists,1991,2(2):713.

[5] BOSCHETTO,N.B,HOHMANN,G.W.Controlledsource audiofrequency magnetotelluric responses of three-dimen-sional bodies[J].Geophysics,1991,56(2):255.

[6] YAN SHU,FU JUNMEI.An analytical method to estimate shadow and source overprint effects in CSAMT soundi-ng[J].Geophysics,2004,69(1):161.

[7] 闫述,陈明生.CSAMT测深中的阴影和场源附加效应问题[J].石油地球物理勘探,2004,39(增刊):8.

[8] 陈明生,闫述.CSAMT勘探中场区、记录规则、阴影及场源附加效应的解析研究[J].地球物理学报,2005,48(4):951.

[9] 陈桂波.各向异性底层中电磁场三维数值模拟的积分方程算法及其应用[D].吉林:吉林大学,2009.

[10]张继峰.基于电场双旋度方程的三维可控源电磁法有限单元法数值模拟[D].长沙:中南大学,2009.