澳大利亚北波拿巴盆地东北部侏罗纪古地貌及沉积相特征

2012-01-09吴嘉鹏王英民万丽芬黄志超周兴海

吴嘉鹏,王英民,万丽芬,黄志超,周兴海,马 哲

(1中国石油大学(北京)地球科学学院;2中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室)

(3中国石化上海海洋油气分公司研究院;4中国石油辽河油田勘探开发研究院)

澳大利亚北波拿巴盆地东北部侏罗纪古地貌及沉积相特征

吴嘉鹏1,2,王英民1,2,万丽芬1,2,黄志超3,周兴海3,马 哲4

(1中国石油大学(北京)地球科学学院;2中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室)

(3中国石化上海海洋油气分公司研究院;4中国石油辽河油田勘探开发研究院)

利用二维地震和钻井、测井资料探讨了北波拿巴盆地东北部侏罗纪各时期的古地貌和沉积相特征。整个侏罗纪时期,研究区整体处于裂陷作用的构造环境,发育由陆相至海相的5个三级层序。早侏罗世早期的古地貌主要受控于北西向构造格局,沉积中心主要是北西走向的凹陷和向斜。早侏罗世晚期开始,北东向构造开始发育,同时盆地整体剧烈沉降,北西和北东走向的构造单元发生切割和冲突,导致其内部的构造分区十分零碎。中侏罗世末期盆地北部发生大面积抬升形成Callovian不整合,之后的构造活动比较稳定,同时北东向构造基本形成,研究区进入缓慢拗陷时期。在此构造演化背景下,北波拿巴盆地东北部在早—中侏罗世主要是陆相的河流相和冲积扇沉积,中侏罗世主要是海陆过渡相的扇三角洲和三角洲沉积,而晚侏罗世则主要是浅海和滨岸沉积。

侏罗纪;构造演化;古地貌;沉积相;层序地层学;波拿巴盆地;澳大利亚

波拿巴盆地位于澳大利亚北部,它由南波拿巴盆地和北波拿巴盆地两部分组成,油气勘探始于1950年,显示出良好的油气前景。我国从2002年开始,以中国石化集团公司为代表,涉入了对波拿巴盆地的地质调查,并于2009年获得了该盆地区域二维地震和钻井、测井资料。本文主要利用这些资料来研究北波拿巴盆地东北部侏罗纪各时期的古地貌和沉积相特征,在构造解释的基础之上,通过对地震剖面进行时深转化,获得侏罗系各个层序的残余地层厚度,进而获得对古地貌的认识,结合研究区沉积背景和钻井资料,进一步获得了对沉积相分布特征的认识。

1 盆地构造及研究区位置

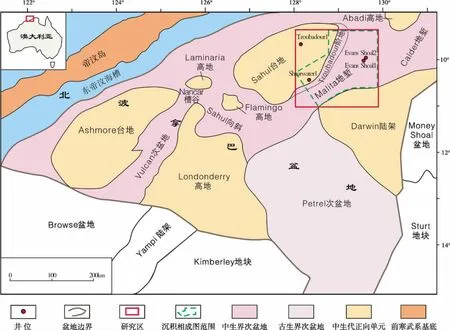

波拿巴盆地由中生界和古生界叠合构成,它分为南北两部分[1]。南波拿巴盆地是指西澳大利亚地区金伯利(Kimberley)古老克拉通盆地,代表了盆地的陆上部分。图1给出的是北波拿巴盆地的构造区划,它主要位于海上,呈喇叭状向北部帝汶海域张开,构造特征呈现台地和地堑相间,它们通常以断层分界。其西南部与Browse盆地相接,北部抵达东帝汶海槽,东部为Money Shoal盆地,南部连接南波拿巴盆地(位于图1下侧)。北波拿巴盆地主要由一个NW—SE走向的构造带和一个NE—SW走向的构造带控制了盆地的构造格架。前者主要由Petrel次盆地构成,为古生代构造,代表了一个NW—SE走向的夭折裂谷,除此之外,这个构造带还包括Sahul向斜、Nancar槽谷、Flamingo高地等一些中生代的构造;后者主要由Vulcan次盆地、Malita地堑以及Calder地堑组成,它们均属于中生代构造。

本文的研究区位于北波拿巴盆地的东北部,包括Sahul台地东部,Troubadour阶地,Malita地堑(其中在早侏罗世包括部分Petrel次盆地)和南部Darwin陆架一部分,面积约33 750 km2,平均水深小于300m。

2 北波拿巴盆地构造演化史

北波拿巴盆地早古生代地层或由于埋藏很深,或由于后期剥蚀强烈,人们对其认识尚浅。而从晚古生代以来,该地区随冈瓦纳大陆边缘的演化,主要发生了三次裂陷作用[1-2]。

第一次裂陷作用发生在泥盆纪—石炭纪,主要形成NW向的断陷,其地层分布横向上很不连续,主要发育在Petrel次盆地等NW向的盆地中。

第二次裂陷作用从晚石炭世开始发生,分为裂陷拉张和拗陷沉降两大阶段。晚石炭世至早二叠世为裂陷拉张,使北东走向的构造单元叠加在先前构造上,Malita地堑开始形成,主要发育冰川—河流沉积。随后的晚二叠世至中三叠世,进入拗陷期,发生整体沉降。坳陷充填序列由两部分组成,下部是晚二叠世陆架相浅水碳酸盐岩和砂岩沉积,在经过一个重大的海平面下降后,于三叠纪又形成了巨厚的陆架沉积,比晚二叠世的沉积更厚、向西北方向延伸得更远。三叠纪晚期发生构造挤压,导致Londonderry高地、Ashmore台地和Sahul台地的隆升并遭受剥蚀。

第三次裂陷作用从侏罗纪早期开始,构造拉张使Malita地堑和Sahul向斜成为侏罗系主要的沉积中心。早期的裂陷作用阶段主要是陆相三角洲和冲积扇碎屑岩沉积。晚侏罗世开始发生热沉降作用,白垩纪和新生代以拗陷作用为主,厚层楔状的细粒碎屑岩和碳酸盐岩的沉积物向盆地离岸方向进积。

图1 北波拿巴盆地构造区划图

3 侏罗系层序特征

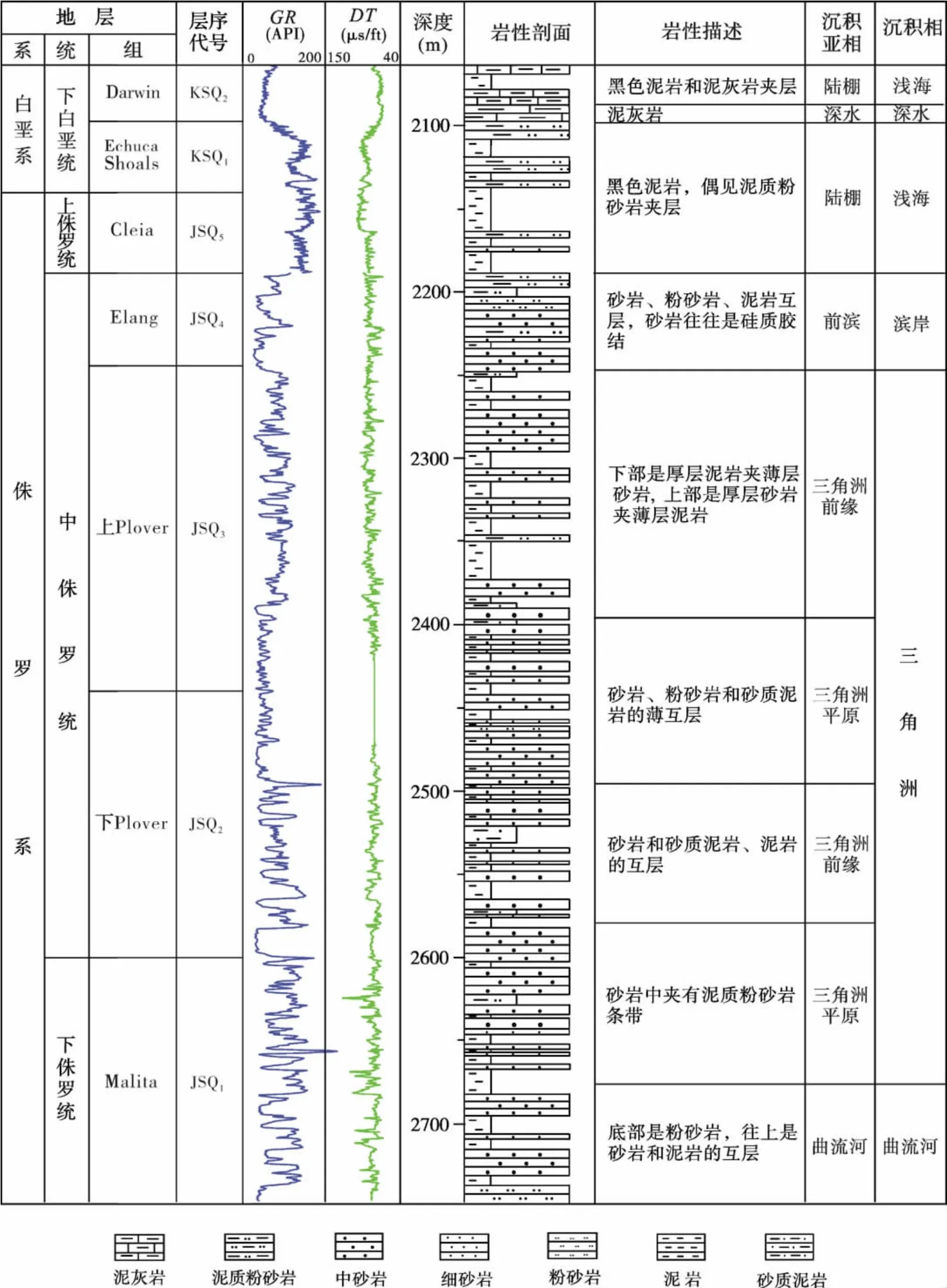

侏罗纪时,研究区整体处于第三次裂陷作用的构造环境,发育由陆相至海相的5个三级层序[3](图2)。

据Troubadour 1井的资料,JSQ1地层为下侏罗统,广泛发育红色砂、泥岩互层,自然伽马(GR)和声波时差(DT)测井曲线显示为锯齿形,下段含泥较多,主要为曲流河相沉积,上段以灰色为主,互层中的砂岩含量明显增加,为三角洲平原沉积。JSQ2对应中—下侏罗统,JSQ3为中侏罗统,它们均为厚层砂岩与相对薄层泥岩互层。在JSQ2底部,GR和DT曲线形态呈箱形,往上过渡为若干个交错的漏斗形和钟形,且幅度逐渐变小,之上又过渡到JSQ2顶部和JSQ3底部大段厚层的箱形,再往上为JSQ3顶部的漏斗形和钟形特征,是典型的三角洲平原和前缘叠加的特征。JSQ4的地层也为中侏罗统,测井曲线幅度小幅增加,以砂岩为主,为波浪作用较强的滨岸相。JSQ5对应于上侏罗统,为厚层泥岩夹薄层砂岩,测井曲线幅度明显变小,反映拗陷期的浅海细粒沉积。整个侏罗系从下至上各层序的沉积地层整体上粒度渐次变细,砂岩厚度减小,泥岩厚度增加,反映沉积水深逐渐增加、沉积环境逐渐稳定的变化过程。

图2 北波拿巴盆地侏罗系—下白垩统层序划分(据Troubadour 1井资料)

4 侏罗纪各层序沉积时的古地貌和沉积相

本文的研究区侏罗纪时处于陆相向海相的转换过渡时期,古水深较小,地层厚度可以很好地反映构造古地貌特征。所以通过地震剖面的时深转换,可以计算各层序现今埋深,并求得各层序的残余厚度,从而可以反映出古地貌特征。再通过古地貌分析,可以确定研究区在各个时期的物源、沉积背景及沉积格局[4-8]。

4.1 JSQ1沉积时的古地貌和沉积相

三叠纪末,北波拿巴盆地处在第三次裂陷作用早期,早侏罗世早期开始接受裂陷沉积,下侏罗统下部的沉积中心主要位于研究区西南部的Petrel次盆。该次盆当时的分布范围比现今图1所示的范围要更加广阔,它向北延入研究区较远。在NW—SE向的拉张应力作用下,北东向的Malita地堑开始发育,呈现窄的长条状分布,与两侧的Sahul台地和Darwin陆架的界线平直,该应力场没有影响到北西向展布的 Petrel次盆(图1,图3)。

下侏罗统下部在研究区全区稳定分布红层,表明层序JSQ1主要发育河流和冲积扇等陆相沉积。河流相主要分布于Malita地堑缓坡边界断层F4和F5附近,自东北向西南注入初始形成的地堑内部,河道、天然堤、决口扇复合微相大体上呈NE—SW向展布。泛滥平原分布广泛,南部的Darwin陆架暴露地表形成山体,来自该陆架的大量碎屑物质在地堑南部边界断层F1附近形成冲积扇沉积,扇体展布方向大致呈与地堑一致的NE向(图3)。

图3 JSQ1沉积时的古地貌和沉积相特征

4.2 JSQ2沉积时的古地貌和沉积相

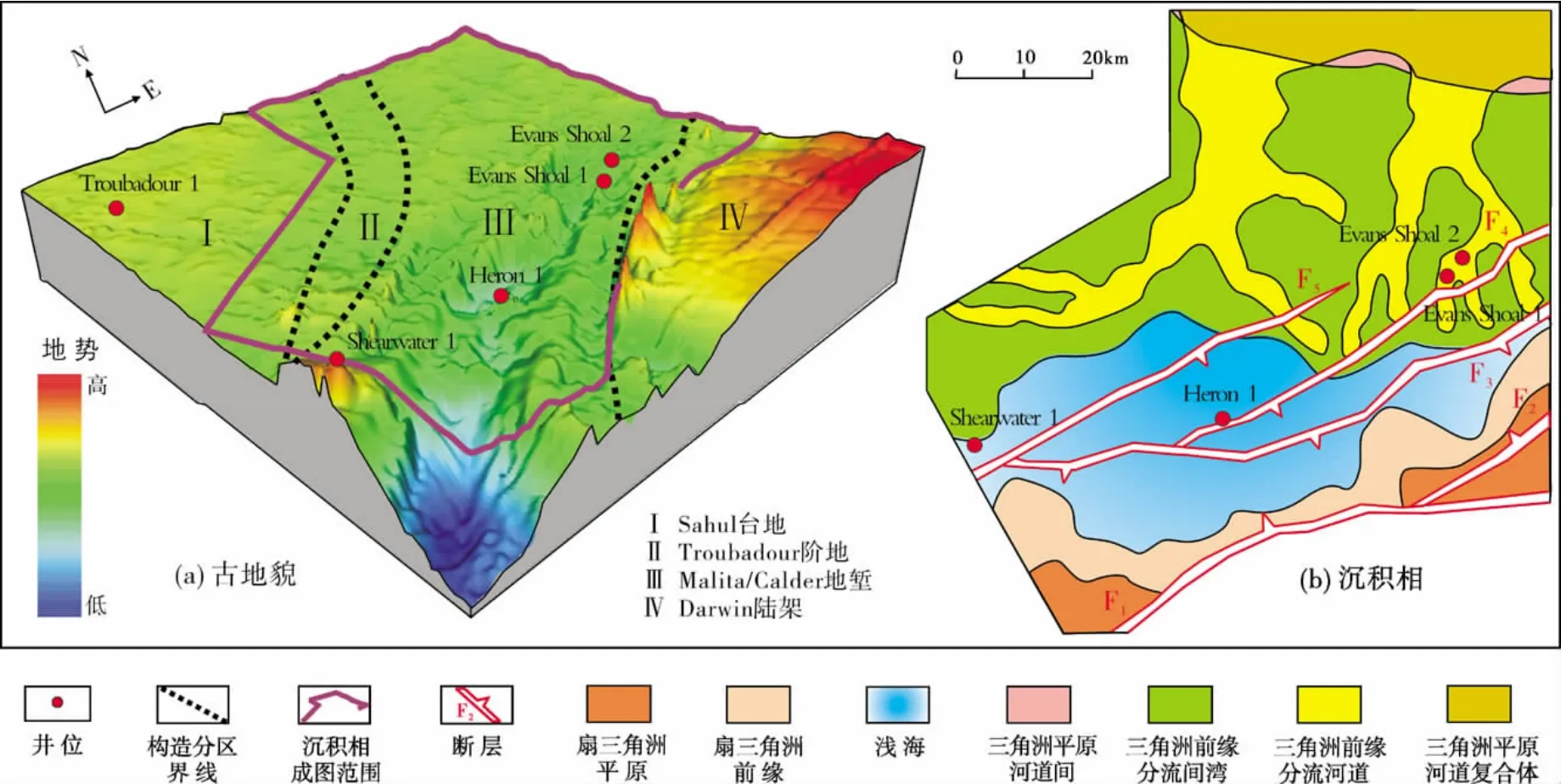

早侏罗世晚期—中侏罗世早期,拉张构造应力的持续作用使Malita地堑进一步发育[9],同时开始破坏先前NW向展布的构造格局,局部的挤压使Petrel次盆地内部出现隆起。此时NW向和NE向两个走向的构造格局开始发生冲突、交错,研究区开始整体快速沉降,陆相环境开始被海相环境所取代(图4)。该阶段研究区继承了早侏罗世早期两隆一凹的构造格局,中部为Malita地堑,它在西南部与Petrel次盆地相接(此时,该次盆地已退出研究区),其北部为Sahul台地,南部为Darwin陆架。Evans Shoal 2井钻遇了层序JSQ2的地层,显示主要是砂岩、粉砂岩和泥岩的互层,该层序的下部自下而上出现两个明显的反旋回,顶部出现不明显正旋回。地震剖面显示,研究区北部出现前积,据此可以判断北部主要发育三角洲。Troubadour 1井也显示层序JSQ2由互层的砂岩、粉砂岩和泥岩构成。2 570 m以下的砂岩被轻微绿泥石化,自下而上也出现若干个反旋回,下部出现薄的煤线,说明Troubadour 1井的JSQ2沉积时位于构造较高部位,主要为三角洲平原亚相沉积。在南部Darwin陆架前缘Malita地堑边界断层F1附近,出现明显发散反射,可以认为在南部发育扇三角洲,扇体沿南部断层F1的北部陡坡呈群带状分布。

所以,JSQ2主要为三角洲和扇三角洲等海陆过渡相沉积以及浅海相沉积。三角洲也主要分布于断陷缓坡一侧,三角洲前缘分流河道大致上自北向南延伸。扇三角洲主要沿Darwin陆架前缘分布。

图4 JSQ2沉积时的古地貌和沉积相特征

4.3 JSQ3沉积时的古地貌和沉积相

该层序对应于中侏罗统中—上部地层。中侏罗世中期,裂陷作用加剧,使得NW—SE向的构造剧烈交错,研究区构造的隆凹分区更加零碎,Malita内部也出现局部隆起(图5),并向相邻次凹提供沉积物,地堑南部的边界断层F1和F2附近物源区由于构造作用发生分裂,研究区呈现多个点物源同时向多个深凹带进积沉积的特征。

由于断陷作用与河流进积作用加强,JSQ3的沉积相主要为三角洲、扇三角洲和浅海,大量河水携带由高地剥蚀而来的碎屑物质在凹陷沉积,强烈的河流注入作用使得三角洲前缘分布较大,三角洲前缘东部的分流河道呈NE—SW走向,西南部的分流河道呈NW—SE走向(图5)。

图5 JSQ3沉积时的古地貌和沉积相特征

4.4 JSQ4沉积时的古地貌和沉积相

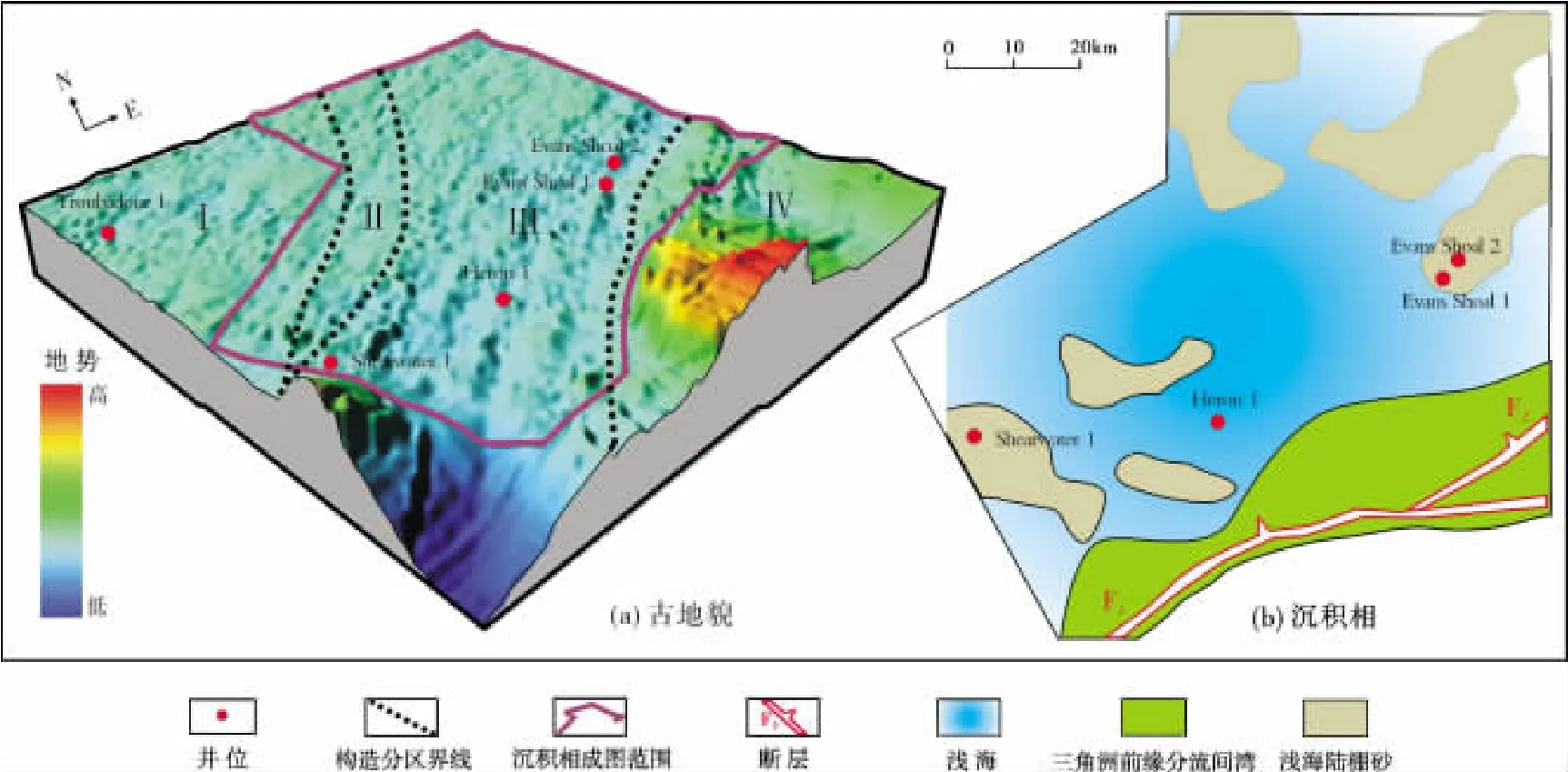

中侏罗世晚期,裂陷作用开始减弱,研究区构造落差降低,北波拿巴盆地的北部大片地区整体降到海平面之下。中侏罗世末期盆地北部发生大面积抬升,形成Callovian不整合,使Sahul台地原本较为明显的分区性或地势差异由于受剥蚀而被削弱,地貌在一定程度上被夷平,之后又整体缓慢下陷,构造分割性变得很低,NE—SW向的构造格局此时已基本形成(图6)。

JSQ4的沉积相主要为三角洲和浅海(图6)。浅海环境相对JSQ3进一步扩大,三角洲前缘分流河道分布较广,但延伸相对较短,河道间的分布也较大。

4.5 JSQ5沉积时的古地貌和沉积相

在晚侏罗世,裂陷作用停止,中生代形成的构造完全定型[10],自北至南,由北西向的Sahul台地、Troubadour阶地再过渡到Malita地堑,地势逐渐降低,南部的Darwin陆架仍呈现高地,主体出露海面(图7)。研究区整体处于沉积基准面之下,构造落差进一步减小,Darwin陆架也有一部分没入水下,剥蚀区范围减小,盆地北部整体进入缓慢拗陷阶段。

在整体缓慢沉陷背景下,JSQ5主要发育大面积的浅海陆架相,以陆架泥岩为主,并发育由波浪和潮汐从近岸携带而来的泥沙经淘洗形成的陆架砂岩。在研究区南部,沿Darwin陆架边缘,地势差异被夷平,属于开阔无障壁的海岸环境,水深较浅,主要沉积滨岸相的砂岩。

图6 JSQ4沉积时的古地貌和沉积相特征

图7 JSQ5沉积时的古地貌和沉积相特征

5 讨 论

晚三叠世之前,研究区整体受控于北西和北东方向两组构造格局。北西向构造主要包括古生代的Petrel次盆地和中生代的Sahul向斜、Nancar槽谷、Flamingo高地等,北东向构造主要是Vulcan次盆地和Malita地堑、Calder地堑等。研究区西北部Sahul台地的东翼、南部Darwin陆架以及工区东北侧的Abadi高地等均是构造较高部位,在沉积演化过程中是物源区。在此构造背景下,北波拿巴盆地在晚三叠世整体抬升并广泛遭受剥蚀。自侏罗纪进入第三次裂陷期,北西向构造逐渐被北东向构造取代,构造分区表现得更为明显,沉积相类型也十分多样。在早侏罗世的裂陷前期主要是河流和冲积扇等陆相沉积,中侏罗世早期的强烈裂陷期发生在浅海背景下,地堑缓坡主要发育三角洲,陡坡发育扇三角洲。中侏罗世末期发育Callovian不整合面之后,裂陷作用减弱,呈现为整体缓慢沉降,海域范围不断扩大,晚侏罗世发育大面积的浅海陆棚相,局部发育波浪潮汐作用形成的浅海陆棚砂,在工区南部Darwin陆架边缘的水浅地带,主要发育滨岸相沉积。

[1]张建球,钱桂华,郭念发.澳大利亚大型沉积盆地与油气成藏[M].北京:石油工业出版社,1990:152-188.

[2]龚承林,王英民,官宝聪,等.典型被动大陆边缘深水盆地构造演化与层序地层学分析[J].沉积学报,2010,28(3):419-424.

[3]周川,王英民,黄志超,等.澳大利亚北波拿巴盆地北部地区中生界层序地层与沉积相特征研究[J].岩性油气藏,2009,21(3):56-59.

[4]赵俊兴,陈洪德,时志强.古地貌恢复技术方法及其研究意义—以鄂尔多斯盆地侏罗纪沉积前古地貌研究为例[J].成都理工学院学报,2001,28(3):260-266.

[5]许亚军,杜远生,杨江海.沉积物源分析研究进展[J].地质科技情报,2007,26(3):26-32.

[6]Sawyer D E,Flemings P B,Craig S R,et al.Seismic geomorphology,lithology,and evolution of the late Pleistocene Mars-Ursa turbidite region,Mississippi Canyon area,northern Gulf of Mexico[J].AAPG Bulletin,2007,91(2):215-234.

[7]Posamentier H W,Kolla V.Seismic geomorphology and stratigraphy of depositional elements in deep-water settings[J].Journal of Sedimentary Research,2003,73(3):367-388.

[8]林畅松,杨海军,刘景彦,等.塔里木盆地古生代中央隆起带古构造地貌及其对沉积相发育分布的制约[J].中国科学:D 辑 地球科学,2009,39(3):306-316.

[9]Baxter K.The role of small scale extensional faulting in the evolution of basin geometries:An example from the late Paleozoic Petrel Sub-basin,northwestAustralia[J].Tectonophysics 1998,287(4):21-41.

[10]Doutch H F,Nicholas E.The phanerozoic sedimentary basins of Australia and their tectonic implications[J].Tectonophysics,1978,48(4):365-388.

Jurassic Paleogeomorphology and Sedimentary Facies Characteristics in the Northeastern Part of North Bonaparte Basin

Wu Jiapeng,Wang Yingmin,Wan Lifen,Huang Zhichao,Zhou Xinghai,Ma Zhe

Based on the analysis of 2-D seismic,drilling and logging data,the tectonic environment was in rifting during the Jurassic period in the whole northeastern part of North Bonaparte Basin,Australia.Five 3rd-graded sequences have been identified from continental to marine environments in Jurassic sedimentary rocks.During the early stage of Early Jurassic epoch,the sedimentary center was mainly in the NW-trending sag and syncline under the control of NW-trending structures.During the late stage of Early Jurassic epoch,NE-trending structures began to develop and the whole basin was subsided rapidly,which resulted in the internal structures cut into fragmented areas since NW-trending units were collided with NE trending units.At the end of Middle Jurassic,the Callovian Unconformity developed and NW-trending structures formed as wide uplifting in the northern part of the basin,after which this region turned to be stable and entered into the phase of slow depression.Under this background of tectonic evolution,fluvial and alluvial fan facies mainly deposited during Early to Middle Jurassic epoch, transitional fan-delta and delta facies deposited during Middle Jurassic epoch,and neritic and littoral facies did during Late Jurassic epoch.

Jurassic;Tectonic Evolution;Paleogeomorphology;Sedimentary facies;Sequence stratigraphy;Bonaparte Basin

TE111.3;TE122.3

A

10.3969/j.issn.1672-9854.2012.01.009

1672-9854(2012)-01-0059-07

2011-01-16;改回日期:2011-10-27

吴嘉鹏:1987年生,现为中国石油大学(北京)在读博士研究生。主要从事沉积层序及储层预测等方面的研究。通讯地址:102249北京市昌平 中国石油大学(北京)新综合科研楼904室;电话:(010)89733506

吴厚松

Wu Jiapeng:male,Ph.D.degree in progress at the Faculty of Geosciences,China University of Petroleum(Beijing),Add:China University of Petroleum,Changping,Beijing 102249,China