中国西北部含油气盆地的构造带类型及其复式油气藏(田)初探

2012-01-09吴红华杨克绳

杨 津,刘 迪,吴红华,杨克绳

(1东方地球物理公司研究院;2中国石油大学(华东))

(3东方地球物理公司物探技术研究中心;4东方地球物理公司研究院地研中心)

中国西北部含油气盆地的构造带类型及其复式油气藏(田)初探

杨 津1,刘 迪2,吴红华3,杨克绳4

(1东方地球物理公司研究院;2中国石油大学(华东))

(3东方地球物理公司物探技术研究中心;4东方地球物理公司研究院地研中心)

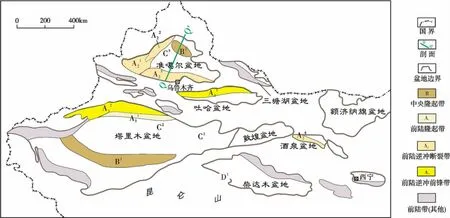

中国西北部含油气盆地具有四大类型有利油气成藏构造带,包括前陆带、中央隆起带、凹陷背斜带和斜坡构造带。前陆带还可分为前陆隆起带、前陆逆冲断裂带及前陆逆冲前锋带三个亚类。这些构造带控制了油气藏的形成与聚集,构成了在垂向上相互叠置、平面上复合连片,形成不同的复式油气聚集区。前陆带主要分布在塔里木盆地西南缘和北缘、准噶尔盆地西北缘和南缘、吐哈盆地北缘、酒泉盆地南缘以及柴达木盆地北缘;中央隆起带仅在塔里木、准噶尔两个盆地发育;凹陷背斜带的典型实例为塔里木盆地英吉苏凹陷中部的英南构造带,另外还包括塔里木盆地满加尔凹陷哈德逊东河砂岩不整合超覆尖灭带和准噶尔盆地漠区坳陷的莫西断鼻等;斜坡构造带以柴达木盆地红柳泉斜坡构造带为代表,它由地层不整合圈闭和地层超覆圈闭形成复合构造样式。

含油气盆地;油气构造带;构造样式;复式油气藏;中国西北部

中国西北部以塔里木盆地及其演化类型为代表,震旦纪以来经历了地台发育、持续沉降、拉张翘倾、挤压坳陷及断陷推覆等构造发育阶段[1]。与中国东部一样,中国西北部也表现为拉张与挤压交互出现的手风琴式多旋回演化史[2],两者突出的差别在于晚喜马拉雅期中国西北部地区形成了强烈挤压的逆掩推覆构造,而中国东部地区只形成坳陷式的沉积盆地,这样在构造样式发育的强度上,西北部地区要大得多和复杂得多。

本文试图对中国西北部各类构造带及其相关的复式油气藏(田)(以下省略“田”,油气藏也含指油气田)作一个比较全面的探讨,以期对该区域进一步的油气勘探起到抛砖引玉的作用。

中国西北部各类构造带及复式油气藏,从目前勘探资料可以总结为以下四大类型,包括前陆带、中央隆起带、凹(坳)陷背斜带、斜坡构造带,前陆带还可分为前陆隆起带、前陆逆冲断裂带、前陆逆冲前锋带三个亚带,下面对它们逐一进行详细的分析。

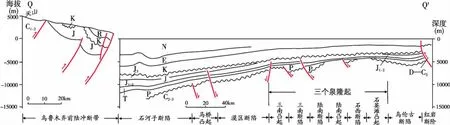

1 前陆带

中国西北部含油气盆地的前陆带主要分布在塔里木盆地西南缘和北缘、准噶尔盆地西北缘和南缘、吐哈盆地北缘、酒泉盆地南缘以及柴达木盆地北缘(图1)。下面对前陆隆起带、前陆逆冲断裂带及前陆逆冲前锋带三个亚带逐一予以阐述。

1.1 前陆隆起带

塔里木盆地塔北隆起[4]是中国西北部含油气盆地中最为典型的前陆隆起带实例。

塔北前陆隆起带(塔北隆起)位于塔里木盆地的北部前陆带(图1中A11),北邻库车坳陷,南邻北部坳陷,呈东西向带状分布,长约480km,宽约70~110km,面积约36000km2。塔北隆起为一中新生代沉没的古生界残余隆起,自东而西倾没。古生界自南而北逐渐抬升并遭受剥蚀,地层残缺不全,总体呈区域南倾,中、新生界转为区域北倾,形成明显的双层结构。塔北前陆隆起带在其地质演化中发生过多次的隆升和沉没,造成地层的多次剥蚀和沉积间断,在地层记录中留下了多个不整合面。其中主要的不整合面有寒武系与震旦系、中上奥陶统与下奥陶统、志留系与前志留系、泥盆系与前泥盆系、石炭系与前石炭系、二叠系与三叠系、三叠系与前三叠系、侏罗系与前侏罗系、白垩系与前白垩系、第三系(古近系—新近系)与白垩系之间等,共有十余个。其中下古生界的不整合对于下古生界碳酸盐岩的油气成藏具有十分重要的意义。目前,塔北前陆隆起带已在震旦系、寒武系、奥陶系、三叠系、侏罗系、白垩系、古近系及新近系等8个层系获得了工业油气流,已成为塔里木盆地油气勘探和开发的重点地区。

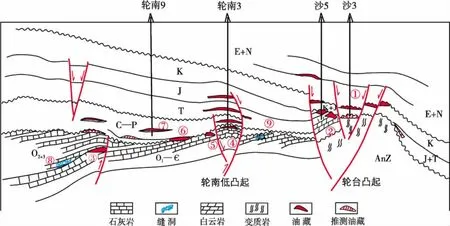

经多年的勘探已经查明,塔北前陆隆起带含有八类二级构造带及复式油气藏(图2、表1),是一个比较典型的复式油气藏聚集带。

1.2 前陆逆冲断裂带

前陆逆冲断裂带简称前陆冲断带。中国西北部的前陆冲断带多以基底卷入的厚皮构造样式为主,其他类型构造为辅。这些构造带在油气运移聚集过程中,必然形成以一种类型为主、其它类型为辅的多种类型油气藏群体。它们纵向上相互叠置、平面上由不同层系不同圈闭类型油气藏相互连片而形成含油气带,也可称之为复式油气藏构造带。

中国西北部的前陆冲断带主要分布在准噶尔盆地西北缘和南缘、酒西盆地南缘,共发现了四个前陆冲断带(图1)。

图1 中国西北部含油气盆地的各类构造带分布特征(据文献[3],略有修改)

1.2.1 准噶尔盆地西北缘

准噶尔盆地西北缘前陆冲断带,包括红车前陆冲断带和克乌—乌夏(简称“克—乌”)前陆冲断带(图1中A21和A22),由一组北东向展布的前陆逆冲断裂组成,习惯上称车—夏断阶带,长300km,水平滑动9~25km。这两个构造带中以克—乌前陆冲断带较为典型,整个冲断带是由一系列舌状滑脱体联合组成的推覆构造带。这些滑脱体在平面上呈弧形展布,剖面上为楔状叠置断面,凹面向上呈犁形。图3为克—乌前陆冲断带(断阶带)的一个圈闭组合剖面,可见其中断裂的上断点一般消失在中—下侏罗统,属隐伏型断裂,故具有良好的封闭性。

图2 塔北前陆隆起带复式油气藏主要类型模式剖面图(据资料①,略有修改)

表1 塔里木盆地塔北前陆隆起带的次级构造带及其主要复式油气藏实例

图3 准噶尔盆地克乌—乌夏断阶带圈闭组合图[5]

准噶尔盆地西北缘前陆冲断带的构造特征控制了圈闭类型的分布,冲断带前缘发育背斜、断鼻及地层-岩性圈闭。以由切割的叠加断片组成的封闭性断块圈闭为主,横向上连片,纵向上各层系相互叠置,成为油气高度集聚区。整个冲断带的推覆体内幕(石炭系基底)常见基岩断块、岩性圈闭及风化壳圈闭等类型。前陆冲断带顶部主要为地层不整合沥青圈闭。该区已发现油气藏20个,油源主要来自上二叠统风城组和乌尔禾组,其次为下侏罗统三工河组。产层分别为白垩系、侏罗系、三叠系、二叠系及石炭系等五套地层。其中三叠系最为富集,油气储量55726×104t,占准噶尔盆地西北缘油气总储量的48.53%;其次为侏罗系,油气储量29476×104t,占西北缘油气总储量的25.67%;二叠系和石炭系分别占14.62%和11.17%。

目前已发现的克—乌油区,西起红山嘴,东至夏子街,油藏沿断裂带两侧分布,延伸120km,不同层系含油面积基本连片,油气聚集有以下三大特点。

含油层多 共计有十个层组,包括下石炭统、中—上石炭统、上二叠统下乌尔禾组、下二叠统夏子街组、下三叠统百口泉组、中三叠统下克拉玛依组和上克拉玛依组、上三叠统白碱滩组、下侏罗统八道湾组、上侏罗统齐古组等。油气分布层位东南低西北高,油区中部层系多,含油井段可达千米,油气沿断裂分布,显示受断裂控制明显。

基岩含油 已找到许多基岩油藏,一般位于主断层上盘的基岩中。以石炭系为主的变质碎屑岩和火成岩褶皱、断裂复杂,岩性致密、性脆,但裂缝和次生孔隙十分发育,极大地改善了其储集性能,出现许多高产井和高产带。

断裂高产 高产井均集中分布于逆掩断裂带及其前沿外围带和前缘断块带上,成带成片出现,与主断裂带关系极为密切。准噶尔盆地西北缘油气富集的原因,主要有以下几个优越条件:(1)烃源岩层系多,储层离油源近;(2)多旋回沉积形成丰富的储集层,主要有侏罗系,白垩系河流相、湖滨相砂岩、砂砾岩储集层,石炭系、二叠系及三叠系冲一洪积扇粗碎屑岩储集层;(3)断层不仅是油气运移的通道,而且对构成油气遮挡(封闭)和改善岩石储集性能也起到了重要的作用。

准噶尔盆地西北缘前陆冲断带形成了复合构造样式,它控制了车—夏断阶带的复式油气藏。

1.2.2 准噶尔盆地南缘

在准噶尔盆地南缘分布着乌鲁木齐前陆冲断带(图1中A23),有三排挤压背斜构造带,并具有北缓南陡的特征,由山前向盆地褶皱变缓,说明挤压构造力由天山向盆地挤压,并且找到了柴窝堡、齐古、安集海、独山子、呼图壁等油田。其中第一排的柴窝堡油田以二叠系为主、齐古油田以侏罗系砂岩为主,第三排的安集海、独山子、呼图壁油田则以古近系、新近系为主。大体上,它们在垂向上相互叠置、平面上复合连片,形成复式油气聚集区。

1.2.3 酒泉盆地南缘

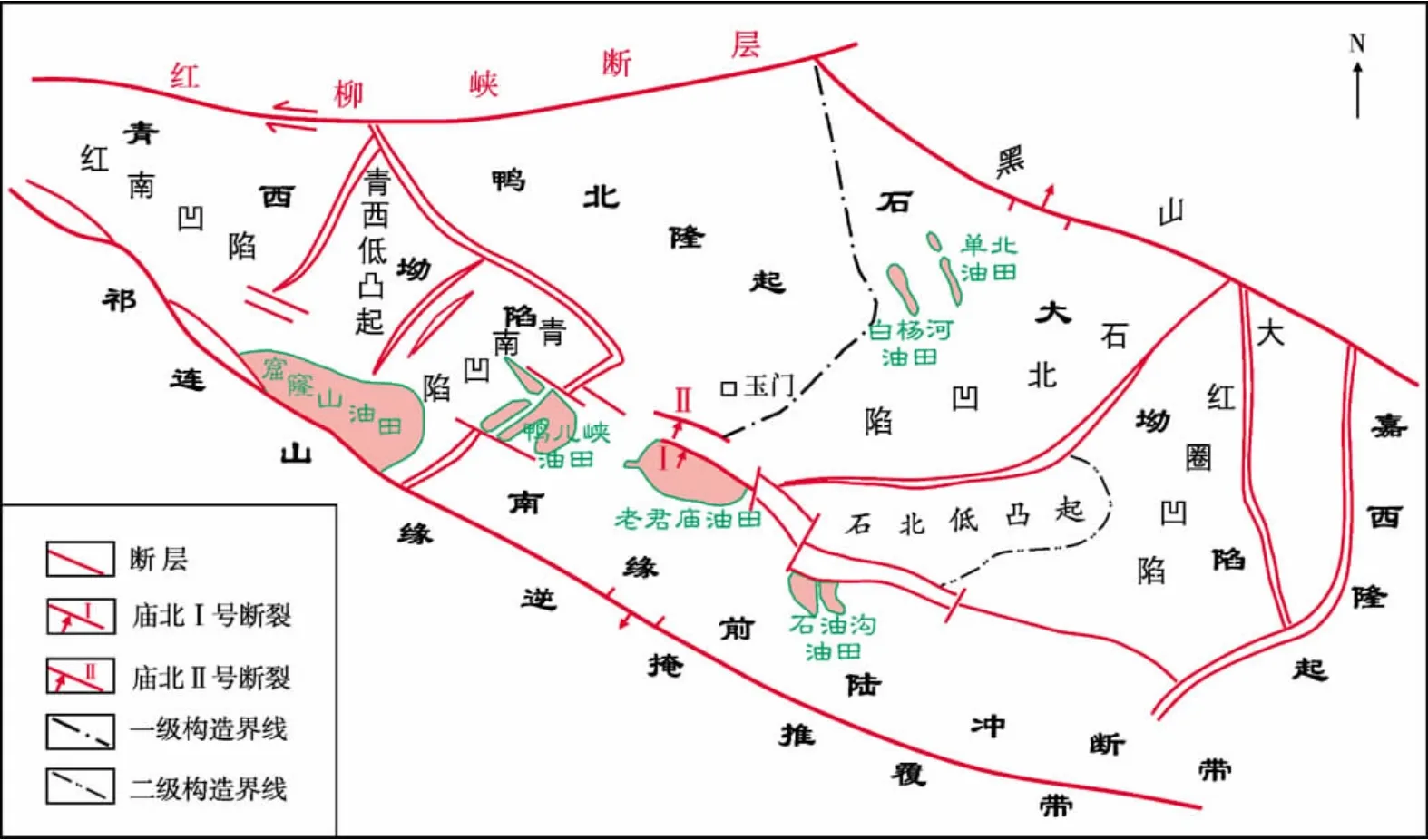

酒泉盆地南缘是典型的前陆冲断带(图1中A24),目前已发现了老君庙、石油沟、鸭儿峡、窟窿山等油田(图4)。

盆地南缘的北祁连山前发育多期、多个推覆体,构成了有利背斜构造带,特别是盆地南缘的前陆冲断带(老君庙逆掩推覆体)构成了盆地内最富集的油气聚集带,长达30km,不同规模的油藏呈串珠状分布。该前陆冲断带的油藏面积占整个酒泉盆地油田面积的80%以上,油气储量占盆地总储量的90%以上。盆地内虽然仅有白垩系为有效生油岩,但由于发育断层构造和区域不整合,在志留系、石炭系—二叠系、白垩系及第三系(古近系—新近系)中均发现工业油流。目前探明地质储量1×108t,探明储量主要集中分布于第三系,占总储量的85%以上,其次为白垩系和志留系,分别占5.3%和9.3%。油气藏以构造圈闭占绝对优势,占83%,其次为岩性圈闭和地层圈闭。

老君庙逆掩推覆体可分为上盘老君庙背斜带,中盘庙北Ⅰ、Ⅱ号断层夹持的中间断块以及下盘盆地原地系统。其中上盘和中盘是油气富集的有利地带。庙北Ⅱ号断层的上盘老君庙背斜带第三系褶皱强烈,形成了不对称的紧密背斜群,背斜幅度大、高点多,计有窟窿山、老君庙、鸭儿峡、石油沟四个油田。背斜带上伴有南北向次级断层,在其鞍部形成了断层遮挡油藏及岩性油藏。

酒泉盆地南缘前陆冲断带油气均来自上侏罗统—下白垩统烃源岩,并有两次生排烃高峰,分别是早白垩世末和古近纪—新近纪末,且以第二期生油高峰为主。第一期所生原油经短距离运移,主要聚集在油源区内或边缘,如鸭西、窟窿山(柳沟庄)油藏,这些油藏的原油具有低成熟特点。第二期所生油气沿不整合面、断层向东南长距离运移至冲断带古近系—新近系圈闭中成藏,形成石油沟、老君庙及鸭儿峡等油气藏。

图4 酒泉盆地西部南缘前陆冲断带平面构造图(据陈建军2001年资料改编)

1.3 前陆逆冲前锋带

前陆逆冲前锋带与前陆逆冲带所不同的是在浅层构造层中充填了塑性岩,从而形成以盖层滑脱的薄皮构造为主、其它类型构造为辅的地质结构。在中国西北部发现了两个这样的构造带,一个位于吐哈盆地台北凹陷,另一个分布在塔里木盆地库车坳陷(图1)。

1.3.1 吐哈盆地台北凹陷

吐哈盆地台北凹陷前陆逆冲前锋带的构造位置见图1中的A31构造带,该盆地受博格达山向南挤压逆冲,下侏罗统八道湾组煤系地层发生滑脱,在凹陷内由北而南形成两排构造带(图5)②吴涛,袁明生,王武和.吐哈盆地构造演化与油气聚集[C].国际盆地构造与油气聚集会议论文集,1993.,第一前锋滑脱压扭断展背斜带(温吉桑构造带)和第二前峰滑脱逆冲断展背斜带(七克台构造带),它们构成两个前陆逆冲前锋带。

温吉桑构造带是一个具有代表性的压扭背斜型复式油气聚集带实例,已探明6个油田和一个气田,共包括16个油藏和8个凝析气藏,其中构造油气藏11个,岩性油气藏2个,复合气藏11个,构成了多种油气藏类型共存、轻质油气与凝析油气同聚的复式油气聚集带②。

图5 吐哈盆地台北凹陷逆冲前锋带及复式油气藏模式图②

1.3.2 塔里木盆地库车坳陷

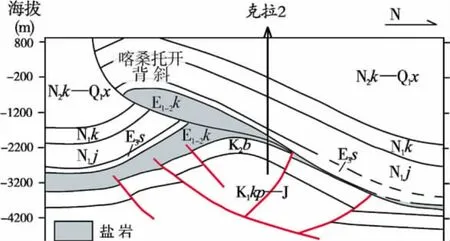

库车坳陷发育了克拉2前陆逆冲前锋带(图1中A32),它包含一个大型的克拉2气藏。克拉2构造以古近系库姆格列木组盐膏层为界,分为上下双层结构(图6),其盐上的喀桑托开背斜为顺盐膏层向南逆冲滑脱的断展褶皱构造样式的浅层气藏,而盐下的白垩系构造为褶皱背冲构造样式的深层气藏。因此,克拉2气田也构成了古近系和白垩系气藏相叠合的复式油气藏。

图6 克拉2气田剖面图[6]

2 中央隆起带

中国西北部五大含油气盆地中仅在塔里木、准噶尔两个盆地发育了中央隆起带。

2.1 塔里木盆地中央隆起带

塔里木盆地中央隆起带(简称塔中隆起带)位于塔里木盆地腹部[7],北邻北部坳陷,南为塔西南—塘古孜巴斯坳陷,总体上呈东西向横贯盆地中央,面积约11.08×104km2(图1中B1)。该隆起带地层分布较全,除缺失侏罗系外,发育有震旦系至第四系所有地层,但三叠系、震旦系仅在局部地区分布。塔中隆起带经过多期构造运动,形成了加里东—海西期构造带。根据其构造特征,可以进一步划分为巴楚凸起、塔中低凸起和塔东低凸起3个二级构造单元。

2.1.1 巴楚凸起

巴楚凸起位于塔中隆起带西段,目前已在巴楚凸起的奥陶系、石炭系获得了工业油气流,是塔里木盆地重要的油气勘探开发区。地震勘探揭示,巴楚凸起由三个更次一级的构造带所组成,包括由东北向西南逆冲的西南逆冲背斜带、由南向北逆冲的中部逆冲背斜带、由西北向东南逆冲的东南玛东叠瓦逆冲带(图7)。

图7 塔里木盆地巴楚凸起玛东叠瓦构造地震剖面(TB95-652叠加剖面)(据赵秀岐2001,略有修改)

目前在巴楚凸起中部逆冲背斜带仅发现背冲断垒潜山披覆构造样式及油气藏,如和田河背冲断垒潜山披覆构造样式及气藏(图8)。

和田河气藏由南北两条断裂的背冲作用而形成逆冲背斜带(玛扎塔克断裂构造带),经加里东期—早海西期构造运动侵蚀作用形成了下奥陶统潜山,石炭系—二叠系构造层披覆其上。该油气藏经历了海西末期和喜马拉雅期两个大的活动期,是一个以喜马拉雅中期为主要活动期、喜马拉雅晚期再次活动并最终定型的背冲断垒潜山披覆构造带。

图8 塔里木盆地中央隆起带巴楚凸起中部逆冲背斜带和田河气藏剖面图③韩宇春,赵秀岐,陈波,等.塔里木盆地下古生界碳酸盐岩油气藏勘探目标选择[R].石油物探局勘探事业部研究院地质研究中心,2001:58.

2.1.2 塔中低凸起

塔中低凸起位于塔中隆起带的中段,总体上呈北西西向展布,面积2.75×104km2。该地区已成为塔里木盆地一个重要的石油勘探开发区。

塔中低凸起是一个加里东—海西期的复式背斜构造样式。其南北两侧均由断裂为界,其演化也受断裂控制,总体呈东高西低,各断裂带向东收敛,向西撒开,构成一个大型帚状构造样式。目前勘探信息说明,塔中低凸起所发现的构造类型和油气藏,也多为复式构造样式及复式油气藏,包括古潜山-地层圈闭复合构造样式、背斜构造样式、岩浆岩遮挡构造样式、台缘礁滩体岩性圈闭构造样式、碳酸盐岩缝洞构造样式等。塔中低凸起多期构造变形、多沉积体系及复杂的成岩改造作用,形成了多种类型油气藏,它们纵向上叠加、横向上连片,形成复式油气藏。

2.1.3 塔东低凸起

塔东低凸起位于塔里木盆地中央隆起带的东段,其北为满加尔凹陷和英吉苏凹陷,南面为塔南隆起,面积72000km2。塔东地区勘探程度较低,主要构造部位地震测线8×8 km,探井只有塔东1井、2井、古城1井、且北1井,其中只有塔东1井钻及碳酸盐岩地层,且有良好的气显示。

2.2 准噶尔盆地中央隆起带(三个泉隆起带)

准噶尔盆地的三个泉隆起带(图1中B2)是被乌伦古坳陷和漠区坳陷所夹持的大型正向构造单元,由石英滩凸起、石西断陷等六个次级构造单元组成(图9)。基底是元古界结晶地块,基底之上沉积了石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系、古近系—新近系以及第四系。在盆地中部南北向地震地质大剖面上,只显示三个泉隆起(石英滩凸起)的隆升,控制北侧的乌伦古断(凹)陷,南侧的石西断陷、陆南断陷、三南断陷的二叠系、三叠系、侏罗系断超(剥)尖灭带均指向三个泉隆起,而白垩系、古近系—新近系以南倾单斜层的产状披覆其上。

图9 准噶尔盆地南北向地震大剖面

1990—1999年,盆地区域勘探进一步扩大,在中部石西断陷找到了亿吨级的复式油气藏[8],含油层系有石炭系火成岩、侏罗系三工河组和西山窑组砂岩等,为石炭系古潜山油藏和侏罗系披覆背斜油藏相叠加的复式油藏。

3 凹(坳)陷背斜带

中国西部的凹陷背斜带与中国东部一样,同样具有良好的成烃条件,其地层发育较齐全,在深凹中央,形成一系列生、储、盖、圈、保最有利的成藏构造。这类构造带的典型实例之一为塔里木盆地英吉苏凹陷中部的英南构造带,另外还包括塔里木盆地满加尔凹陷哈德逊东河砂岩不整合超覆尖灭带和准噶尔盆地漠区坳陷的莫西断鼻等。

3.1 英吉苏凹陷英南构造带

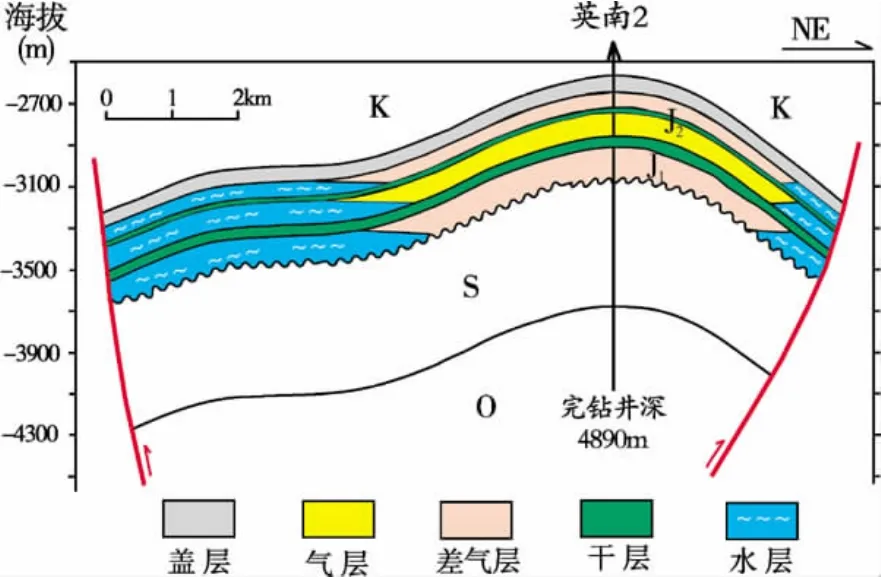

英吉苏凹陷英南构造带的位置见图1中的C1,该凹陷在古生代时属塔里木克拉通的一部分,中生代(J—K)属陆内凹陷盆地沉积。英南构造位于凹陷中央(凹中隆),呈北西—南东向展布的背冲构造样式,主要形成于燕山期,英南2号构造圈闭面积41km2,幅度500m,高点海拨-2800m。英南2气藏可划分为出三个主要气层,为纵向叠加复式油气藏(图10)[9]。

图10 英南2号构造气藏剖面图[9](据塔里木油田勘探开发研究院,转引于王志勇,2003)

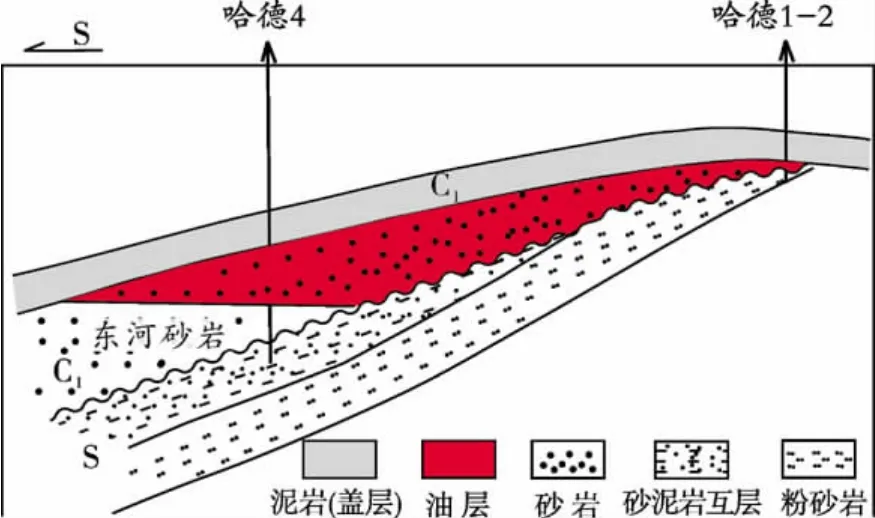

3.2 满加尔凹陷哈德逊东河砂岩不整合超覆尖灭带

该构造带的位置见图1中的C2。哈德4油田储层为东河砂岩,盖层为石炭系泥岩段,底板为志留系的粉砂岩,圈闭受东河砂岩尖灭线控制[10](图11,对应于图2中的模式⑥)。

图11 哈德4油田东河砂岩油藏剖面示意图③

3.3 准噶尔盆地漠区坳陷莫西断鼻

莫西断鼻(图12,位置见图1中的C3)是准噶尔盆地漠区坳陷的中央构造带,其M116井油气藏储层为侏罗系三工河组二段砂岩,盖层为三工河组一段泥岩段,底板为三工河组三段砂泥岩互层。圈闭为一低幅度、走向近东西的鼻状构造,它控制了莫西断鼻油气藏。该油气藏目前产油60t/d,产气10×104m3/d,可采储量为2500×104t。

图12 准噶尔盆地莫西断鼻L300三维地震剖面(据冉建斌)

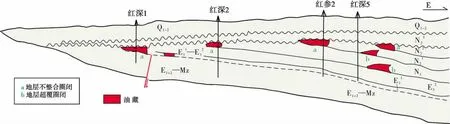

4 斜坡构造带

斜坡构造带受盆地基岩走向的控制,宽缓的斜坡带在不同地质时期时陆时海(湖)的古地理环境下,地层接触关系有超覆、有剥蚀,各层段总体上向盆地边缘减薄,甚至尖灭缺失。该类构造带以柴达木盆地西斜坡构造带(图1中D1)为代表,它由地层不整合圈闭和地层超覆圈闭形成复合构造样式(图13)。这些构造样式,纵向上相互叠置,平面上复合连片,控制了复式油气藏的形成。

5 结 语

以上描述的四大类六亚类构造带及其复式油气藏,大体上囊括了中国西北部含油气盆地构造带及其油气藏类型。中国西北部含油气盆地地质构造十分复杂,对复式油气藏的认识尚需不断深化。与中国东部各盆地相比,在中国西北部目前对岩性隐蔽复合构造样式及其复式油气藏的发现还相差甚远,但对古生界的勘探(如塔里木盆地)又优于华北盆地。因此,对岩性隐蔽油气藏的勘探和对深部古生界的勘探分别是中国西部和中国东部今后勘探工作不容忽视的潜力领域。

图13 柴达木盆地西斜坡复合构造样式及复式油气藏模式图[10]

[1]杨克绳.从地震信息看中国东、中、西部沉积盆地构造演化动力学与断块油气藏[J].海相油气地质,1998,3(4):37-50.

[2]戴福贵,刘宝睿,杨克绳.华北盆地地震剖面地质解释及其构造演化[J].中国地质,2008,35(5):820-840.

[3]肖有安,李启明,董大忠.中国西北含油气盆地前陆冲断带的构造特征[J].江汉石油学院学报,1997,19(3):1-7.

[4]周新源,杨海军,胡剑风,等.塔里木盆地东河塘海相砂岩油田勘探与发现[J].海相油气地质,2010,15(1):73-78.

[5]杨克明.中国西北地区主要盆地圈闭发育特征及分布规律[J].石油勘探与开发,1994,20(5):15-25.

[6]贾承造.中国西部沉积盆地的石油地质特征与勘探新发现[C]//中国工程院,太平洋能源与矿产资源理事会,中国石油学会.21世纪中国油气勘探国际研讨会论文集.北京:中国石油天然气集团公司咨询中心、中国石油天然气集团公司石油经济和信息研究中心,2002:27-33.

[7]孙德龙,李日俊,江同文,等.塔里木盆地塔中低凸起:一个典型的复式油气聚集区[J].地质科学,2007,42(3):602-620.

[8]李国玉,吕鸣岗.中国含油气盆地图集[M].北京:石油工业出版社,2002:236.

[9]王志勇,王贵生,马培领,等.塔东—英吉美地区区域构造特征与区带目标优选[M]//徐礼贵,郑良和.油气勘探新领域综合研究进展.北京:石油工业出版社,2003:205-228.

[10]高岩,赵秀歧,张峰,等.塔里木盆地层序地层特征与非构造圈闭[M].北京:石油工业出版社,2003.

Structural Belt Styles and Multiple Oil and Gas Reservoirs/Fields in Petroliferous Basins,Northwestern China

Yang jin,Liu Di,Wu Honghua,Yang Kesheng

There are four types of structural belts favorable for hydrocarbon accumulation,which include the foreland belts,the central uplift belts,the sag anticline belts,and the slope belts,in the petroliferous basins,northwestern China.The foreland belt can be divided into the foreland uplift,the foreland thrust fault and the foreland thrust front subbelts.These structural belts dominated hydrocarbon migration and accumulation and resulted in different multiple areas of hydrocarbon accumulation in longitudinal superposition and lateral continuance.The foreland belts are mainly distributed in the southwestern and the northern margins of Tarim Basin,the northwestern and the southern margins of Junggar Basin,the northern margin of Turpan-Hami Basin,the southern margin of Jiuquan Basin and the northern margin of Qaidam Basin.The central uplift belts are distributed only in Tarim Basin and Junggar Basin.The sag anticline belts,for some typical examples,include the Yingnan anticline belt in the middle Yengisu Sag in Tarim Basin,the Donghe-sandstone unconformity overlapping-pinching out belt in Mangar Sag in Tarim basin,and the Moxi faulted nose belt in Moqu Depression in Junggar Basin,and others.The slope belts are represented by the Hongliuquan slope belt in Qaidam Basin,where it is composed of stratigraphic unconformity traps and stratigraphic overlapping traps as multiple structural styles.

Petroliferous basin;Structural zone;Hydrocarbon accumulation zone;Structural style;Multiple oil and gas reservoir;Northwestern China

TE111.2

A

10.3969/j.issn.1672-9854.2012.01.001

1672-9854(2012)-01-0001-09

2011-01-28;改回日期:2011-09-20

杨 津:1970年生,工程师。1992年毕业于北京科技大学(原北京钢铁学院),现从事计算机应用及地震地质解释工作。通讯地址:072751河北省涿州市贾秀路39号;电话:(0312)3824251

吴厚松

Yang Jin:male,Geology Engineer.Add:Institute of PetroChina Orient Geophysics Cornpany,39 Jiaxiu Rd.,Zhuozhou,Hebei,072751,China