“国际空间站”系统特点分析

2012-01-08范嵬娜

范嵬娜

(北京空间科技信息研究所,北京 100086)

1 引言

“国际空间站”(ISS)是有史以来规模最大的国际航天合作计划,是美国、俄罗斯联合日本、加拿大、巴西和欧洲航天局(法国、德国、意大利、英国、比利时、丹麦、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士)共同建造和运行的大型空间设施。ISS集中了世界主要航天大国各种先进设备和技术力量,其复杂性和技术先进性是以往任何航天器都无法比拟的。作为目前世界上唯一在轨的空间站,ISS已运行13年,并基本建造完成,形成了一定的技术体系,获得了大量的经验。本文在调研大量资料的基础上,总结了ISS系统设计、维护和发展方面的特点,给出了中国发展空间站的几点启示与建议,希望为中国载人空间站的发展提供借鉴。

2 ISS总体设计概述

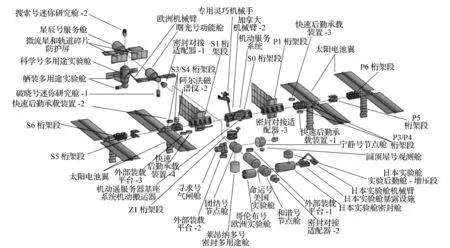

ISS是有史以来规模最大、技术最复杂的载人轨道设施,其总体设计选择了桁架挂舱式结构,即以桁架为基本结构,增压舱和其他各种服务设施挂靠在桁架上。这种空间站结构具有以下优点:长桁架提供了较宽阔的设备安装区,为安装各种分系统提供了良好的结构基础;由于桁架在运行中垂直于轨道面,因此各种观测设备可不受阻挡地同时观测;较宽的桁架结构还非常有利于大面积的太阳电池翼的安装,从而为ISS提供充足的电能。

从宏观上看,ISS由两部分构成:第一部分是加压舱部分,它以俄罗斯的曙光号多功能舱(FGB)为中心,还包括俄罗斯服务舱、研究舱,美国实验舱、节点舱,日本希望号实验舱及欧洲哥伦布号实验舱;第二部分是服务设施部分,包括美国的中心桁架、装在桁架上的4对太阳电池翼、加拿大遥控机械臂系统,以及舱外仪器设施。

ISS系统复杂,由电源系统(EPS)、热控系统(TCS)、通信&跟踪系统(C&TS)、制导、导航与控制系统(GN&C)、结构与机构系统(S&M)、环控和生保系统(ECLSS)、指令与数据处理系统(C&DH)、机器人系统(RS)、飞行乘员系统(FCS)、有效载荷系统(PL)等10多个系统组成。这些系统为航天员在站上进行科学研究提供了安全、舒适、可居住的环境,保障站上有效载荷、硬件、软件和乘员设施的正常运行[1-2]。目前,ISS已实现6人驻站的目标,美国段基本组装完成,按照计划,俄罗斯段也将于2013年夏季完成建造。图1为ISS结构图。

图1 ISS结构图Fig.1 Structure of ISS

3 ISS系统设计和建造分析

3.1 注重采用成熟技术[3]

ISS在技术选择上相当保守,大部分系统选择已在和平号(Mir)空间站、航天飞机、“天空实验室”(Skylab)上得到验证的系统,或者为自由号(Freedom)空间站研制试验的系统,以减少进度和成本上的风险。如果空间站采用大量新技术,那么在研制过程中就需要进行大量技术验证,即使在地面已经被验证,但在轨道上受微重力、空间辐射以及人为因素影响仍不确定,可能达不到理想的寿命和精度,这样进度和成本就难以控制,因此ISS上许多系统未采用原计划使用的先进技术。例如:ISS电源系统原计划使用太阳动力电源系统,与光伏电源系统相比,前者的效率要高得多,但由于预先研制和验证的成本非常高,且光伏电池的可靠性早已得到验证,后来还是取消了太阳动力系统,保守地使用了光伏电池系统。其他放弃使用的先进技术,还包括气态H2/O2推进剂、电离子发动机和环控生保闭环氧气系统等。

3.2 重视系统冗余设计[1-2]

ISS 美国段和俄罗斯段都具有各自独立的系统,在功能上可以互相补充,在可靠性方面互为备份。美国段和俄罗斯段在各自系统的具体设计上也非常重视冗余设计。例如:美国段一次电源分系统包括4个光伏电池模块(PVM)和8 个电源通路。每个光伏电池模块包括两副太阳电池翼,提供两条独立的通路传输一次电源产生的电能,每条通路都提供持续的电源供给。这种双通路的电源系统提供了备份,尽量减少了线路损坏、硬件降级和太阳电池翼老化等对传输电能的影响。

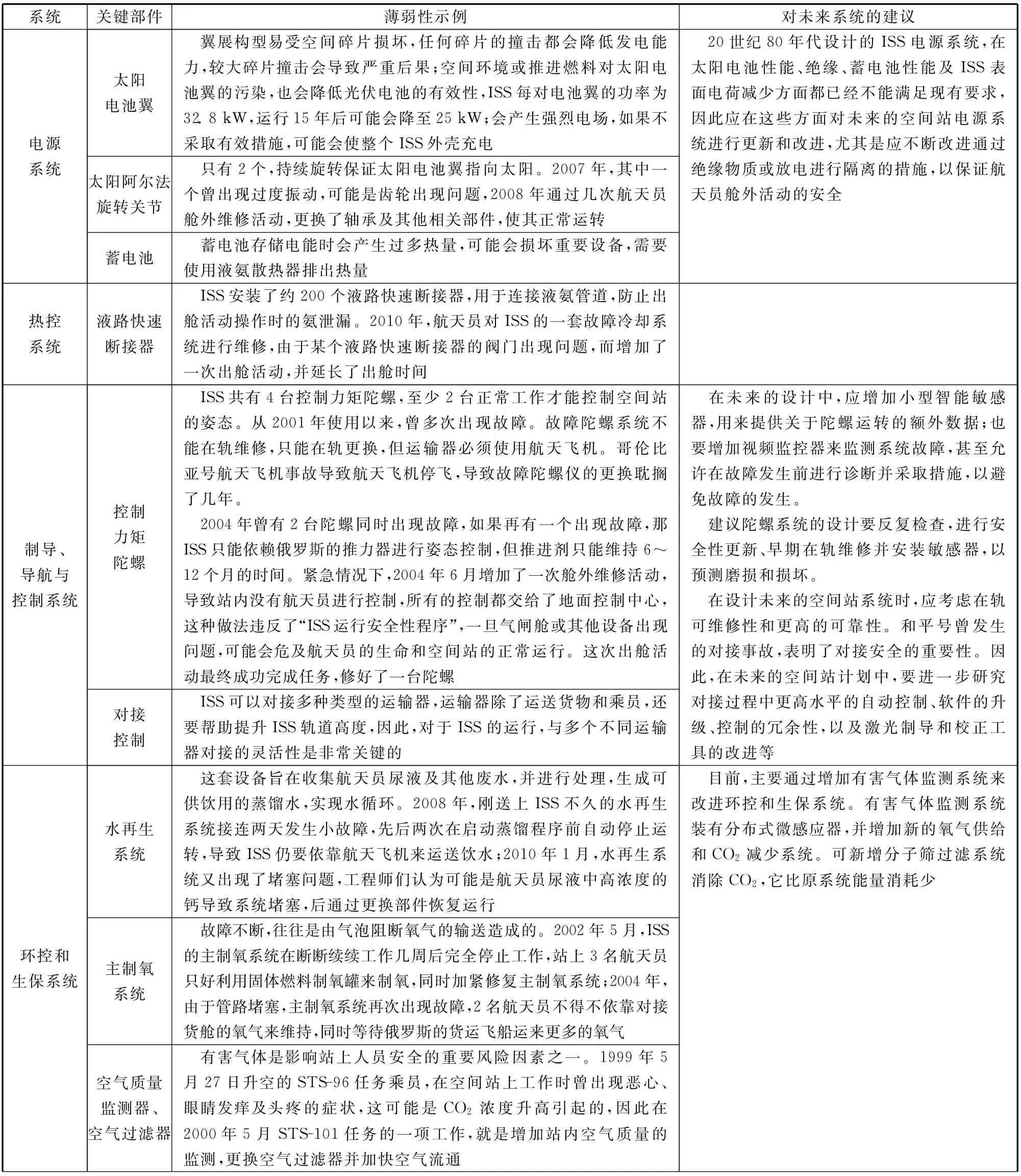

3.3 众多系统故障暴露出技术薄弱性

ISS自1998年开始建造以来,在13年的建造历程中,各个系统都出现过众多大大小小的故障,暴露出一些技术风险和薄弱性。表1列举了其中一些技术薄弱性,并给出了对未来系统的相关建议,希望对中国空间站的系统建造有所启示。

表1 ISS系统关键部件技术薄弱性示例及对未来系统建议[3-6]Table 1 ISS key parts weakness examples and suggestions for future systems

续表1

3.4 机器人系统自动化水平有待提高

ISS的复杂性及庞大的结构,加上空间站系统数量多、航天员数量有限,要求ISS具备很高的自动化水平。目前,ISS主要通过航天员出舱活动进行设备的维护维修,工作量大,占用了航天员大量的舱外活动时间。在这些维修工作中,机器人系统起到了很大的作用,但目前机器人系统的自动化水平还不足以替代人来执行舱外活动。因此,ISS 参与国越来越重视灵巧机械臂的开发和应用,希望机器人系统在站上设备维护维修工作中发挥更大的作用,以减少航天员的工作量。

2011年2月,由航天飞机运送到ISS上的机器人航天员-2(R2,见图2),是由NASA 和通用汽车公司共同研发制造的。它更智能、更敏捷、更先进,能够像人一样使用工具,且能和谐地与人协同工作,用手完成工作的能力远远高于此前的人形机械。机器人航天员-2能够在ISS舱内移动,主要进行站内清理维修工作,如用真空吸尘器打扫和清洗过滤器等。NASA还计划改进它,使其能够进行舱外活动,帮助航天员承担舱外维修工作。

图2 NASA R2机器人Fig.2 NASA R2robot

3.5 ISS延寿面临诸多挑战[7-8]

ISS自1998年开始组建以来,原计划在5年内完成建造。由于受经费投入不足和部件研制滞后,以及哥伦比亚号航天飞机失事的影响,ISS 最终在2011年才基本建成。按照目前的计划,ISS将延寿到2020年以后。ISS延寿可以带来许多好处,使美国及其合作伙伴的ISS 用户皆大欢喜。然而,ISS延寿在技术上将带来许多具有挑战性的问题。技术上的挑战包括备用件的运输、对ISS组件进行重新认证等。

ISS拖长的建设工期,导致较早入轨的舱段设备老化问题日益突出。ISS大部分硬件的认证运行寿命为15年,有小部分元器件当初是为自由号空间站设计的,运行寿命设计为30年。ISS元器件的寿命将从2013年开始逐渐到期,首先到期的是曙光号功能舱和团结号节点舱。2015 财年,星辰号服务舱、Z1桁架、密封对接适配器-1以及P6桁架寿命都将到期,这就需要美国和俄罗斯对各自部件的寿命开展重新认证工作。

ISS有些部件只能在轨更换,不能在轨维修,而且其中大型部件只能由航天飞机运送。航天飞机退役前,如果ISS大型部件出现故障,可以运回地球修理;航天飞机退役后,就不能再采用这种故障维修模式,只能是购买新的部件,然后再运送至ISS。在航天飞机退役之前,NASA 已经向ISS运送了一些备件,其中包括只能由航天飞机运送的几个体积比较大的部件。而备用件的数量非常有限,且占用空间站有限资源,有些备用件(如电池组件)有一定的保存期限,在储存过程中需要主动维护。因此,航天飞机的退役对延长ISS的运行构成了不小的影响。

3.6 空间碎片对ISS危害大

随着航天活动的增加,人造空间碎片的数量也在急剧上升,ISS体积大,系统和设备多,很容易受到人造空间碎片和微流星体的撞击。2011年6月28日,站上航天员观察到有一不明物体飞向ISS,相对速度29km/h,距离ISS只有335m,站上6名航天员马上进入联盟号飞船并关上舱门,准备脱离ISS,后因警报解除,脱离操作取消,这种情况已经发生了好几次。过去十几年里,ISS的系统和设备发生的许多故障,如2002年的控制力矩陀螺故障、2007年的太阳电池翼破损,都是由空间碎片撞击引起的。这些故障对系统性能影响大,同时也大量增加了航天员用于系统维修的舱外活动时间。因此,在空间站结构设计时要充分考虑防护措施,同时要改进导航系统对空间碎片的跟踪能力,在系统性能设计上,还要考虑长期由于空间碎片影响导致的系统性能降级问题。

3.7 规划中的许多先进技术并未应用[9]

NASA 认为,ISS在其运行期间必须不断发展,以应对不断变化的客户需求,并达到国家及国际合作伙伴的长期目标。随着科技的发展和用户需求的变化,需要调整ISS来满足这些需求。ISS 1998年开始建造时,NASA 就制定了“预规划项目改进”(P3I)计划,该计划技术工作组多由来自NASA 中心的技术专家组成。其主要目的是计划并实施ISS项目的改进工作,以实现下列目标:①提高研究效率和能力;②增加可靠性、可维护性及可持续性;③改进操作能力并降低成本;④支持参与机构的战略目标。该计划包括飞轮储能技术、高级通信塔、可充气式转移居住舱等10余项ISS技术改进计划。以下简要介绍其中3项技术改进计划。

1)飞轮储能技术

飞轮储能系统是一种太阳能驱动的电动机,主要功能是利用高速旋转的飞轮,在日照期间把太阳电池翼提供的电能转化为动能,实现能量存储;在阴影区时将动能转化为电能,为星载设备提供能源,以代替传统的蓄电池,并在储能或放能的同时完成航天器的姿态控制任务。与蓄电池相比,飞轮储能系统具有诸多优点,主要表现在:①能量密度远高于蓄电池;②容易测量放电深度,充电时间短;③无过充电、过放电问题;④使用寿命长;⑤对环境适应性强,不需保温,可靠性高。

2)高级通信塔

ISS高级通信塔(ACT)采用先进的通信概念,包括在约21.34m 长的可展开桅杆结构上,安装一套Ka 频段相控阵天线,原计划安装在离心舱(CAM)顶部(离心舱计划已取消)。高级通信塔可提供先进的通信能力,目标是在先进跟踪和数据中继卫星系统网络或者商业通信卫星网络的帮助下,提供将近100%的通信覆盖率。为满足有效载荷试验数据实时返回的要求,高级通信塔具备向有效载荷提供更高的宽带遥测数据率(>100 Mbit/s)的能力。

3)可充气式转移居住舱

可充气式转移居住舱(TransHab)为充气舱体结构,以收缩式构型发射,一旦展开就能大幅度扩充ISS的容积。它也可以增加空间来测试额外的先进生保等技术。发射时,所有要用到的仪器设备都提前装入舱内,整个舱体呈收缩状态装入运输器的货舱内,待入轨后,舱体像气球一样充气展开,展开后舱体的容积大,而质量却轻得多。2006年7月12日,首个可充气式试验航天器起源-1(Genesis-1)由俄罗斯“第聂伯”火箭发射,并在太空成功展开,还向地面发回了多张图片。它就是由美国私营企业比格罗(Bigelow)公司在NASA 的可充气式转移居住舱的技术成果基础上建造的。

以上这些项目虽不属于ISS 基线设计,但在ISS开始建造时,被确定为具有很高优先级的改进项目,有些已通过工程研究与技术计划(ER&T)审批,是计划在ISS建造过程中或建造完成之后增建的项目。但由于计划变动、经费、进度等种种原因,这些项目还未在ISS上实现,但是相关项目的研究工作已取得一定的进展。在设计空间站时可以考虑采纳其中一些先进技术,以提高系统的运行效率,并降低成本。

4 启示与建议

本文以前面分析的ISS系统设计特点为基础,提出了以下几点启示与建议,希望为中国空间站工程提供参考。

4.1 借鉴国外协力合作系统设计先进经验实现系统优化设计[10]

ISS协力合作系统设计指各个系统的结合或部分合并,这样,除了实现各系统所应具有的功能(如电力供应等)外,还可实现更高的目标。协力合作系统设计代表一种不同于传统设计的新方法,而传统的设计是将主要任务分解为若干子任务,再对各项子任务各自进行优化。

协力合作系统设计具有以下优点:①通过增加冗余度提高可靠性;②实现更全面的系统安全性;③运行更具灵活性;④简化后勤保障(即减少供给物资的品种);⑤降低系统复杂性;⑥建造支出费用减少。在协力合作设计中,主要目标是减小质量,尤其是再供给质量,以及增强安全性、可靠性和操作灵活性。

空间站可能的系统结合示例如下。

(1)电源系统↔热控系统:从废热中提取热能;

(2)电源系统↔姿态控制系统:再生燃料电池(RFC)中电解的H2/O2作为推进剂;

(3)电源系统↔轨道控制系统:反作用控制系统(RCS)推进剂箱的H2/O2用于燃料电池;

(4)电源系统↔生保系统:再生燃料电池的残留污染物过滤器用于水处理;

(5)热控系统↔结构系统:外部结构表面充当散热器;

(6)姿态控制系统↔轨道控制系统:发动机、贮箱与推进剂共用;

(7)姿态控制系统↔结构系统:设计空间站配置以达到重力梯度稳定;

(8)姿态控制系统↔生保系统:肼可以供应N2;

(9)轨道控制系统↔生保系统:废物可用于电阻或电弧火箭的推进剂。

协力合作系统设计的特点在于,有关系统结构体系的重大决策应在最开始就制订,因此协力合作必须早在方案设计阶段就加以考虑。中国在建造空间站时,可以考虑采纳这种先进的系统优化设计方法,以达到减小质量、降低成本的目的。

4.2 要把安全性放在首位,采用科学的评估方法

在世界载人航天史上,在安全性事故上有很多惨痛的教训。美国挑战者号和哥伦比亚号航天飞机事故,使14名航天员全部遇难。载人航天的高风险性决定了其安全的重要性,安全性必须放在首位。安全性风险评估是载人航天安全性工程中的一项重要内容,中国开展空间站工程的安全性评估,可借鉴国外的先进经验,采用科学的评估方法——概率风险评估(PRA)。

ISS项目从1999年开始执行ISS 概率风险评估。该方法是定性、定量相结合,以定量为主的安全性分析方法,是对复杂系统进行定量风险评估的一种重要工具。应用概率风险评估方法,可以使安全工程师对复杂系统的特性有全面、深刻的了解,有助于找出系统的薄弱环节,提高系统的安全性;并可以在概率的意义上区分各种不同因素对风险影响的重要程度,为风险决策提供有价值的定量信息。

4.3 需权衡技术的继承性和先进性,科学运用技术成熟度评估方法[3]

载人航天系统要保证高安全性和高可靠性,需要有成熟完善的技术来支撑。如前文所述,ISS大部分系统选择成熟技术,以减少进度和成本上的风险。为保证在规定的时间和限定的经费内完成研制任务,要处理好技术继承与技术创新的关系,要充分采用成熟技术,降低技术风险,提高可靠性;同时,也要积极采用大量新技术,预先评估相关先进技术(如飞轮储能技术等)在空间站上应用的可行性,重视技术开发验证,以提高空间站的运行效率,降低成本。

所有规模大、周期跨度长的航天项目,在技术开发过程中都有一个关键问题,就是技术成熟度(TRL)的选择。技术成熟度的最佳选择,是要在系统开始研制时为该系统选择的技术正好成熟,即达到技术成熟度9级。对于大多数主要的航天计划,在开始研制之前的3~4年,应该选择达到技术成熟度6级或7级的技术。空间站研制和运行周期都比较长,技术成熟度的选择尤为关键,最佳的选择原则是,既能提供长期在轨服务,又不会由于研制拖延导致进度或成本的风险。

中国在开展空间站设计时,可以借鉴NASA 技术成熟度的方法,按照空间站规模大、系统复杂、各级产品数量多的特点和实际,规划出空间站产品成熟度的评估及管理方法,制定合理的工程技术发展路线图,保证空间站工程科学可持续发展。

4.4 要考虑空间站未来可能的延寿问题

从前文的分析可以看出,ISS 延寿面临诸多问题。目前,中国在进行空间站技术论证工作,应认真考虑未来空间站寿命可能延长的问题,借鉴ISS的经验教训,为空间站可能的延寿做好技术上和方案上的预案,同时提高元器件的可靠性、寿命以及在轨可维修性,并重视空间机器人系统的开发及应用。

4.5 对空间站系统和设备的建议

上文提出了空间站系统设计方法、安全性和技术评估方法,以及空间站延寿方面的建议,下面主要针对空间站系统和设备设计方面,提出几点具体建议。

1)应具有可维修性

空间站上的系统与设备需要长期运转,在此期间发生故障不可避免,且发生频率不会太低,不能一出故障就更换备用件。ISS 的实践证明,增加设备的可维修性,培训航天员掌握一定的维修技能是非常重要的[11]。在空间站设计时要注重可维修性,同时要在空间站关键部件周边安装敏感器和视频监控器,以便尽早发现问题,制定适当的维护维修方案,预防或解决故障的发生。

2)重视系统和设备的可靠性

空间站上发生故障的频率较高,ISS 航天员大部分舱外活动时间都用在设备的维护维修工作上。而每次舱外活动的时间很有限,且要用数小时来做准备工作。为了减少航天员出舱活动时间,应把重点放在提高系统和设备的可靠性上,在研制长寿命部件方面进行攻关。

3)采用模块化和冗余设计

空间站系统和设备在设计时,要考虑采用模块化和冗余设计。采用模块化设计的系统,不仅性能优,开发周期短,而且成本低。ISS上使用的加拿大机械臂-2、反作用控制系统等许多系统与设备都采用模块化设计,以便在轨维修和更换。在具有一定可靠性水平的元器件基础上,采用冗余技术是提高系统可靠性的有效措施。

4)重视空间机器人系统的开发及应用

空间机器人在空间站建造和应用中发挥着重要的作用,它可以协助或替代航天员来完成空间操作,如一些大型安装部件和舱段的搬运和组装、各构件之间的连接紧固、有毒或危险品的处理等。ISS 的维护维修工作繁重,目前主要靠航天员舱外活动来完成,机器人只能起到辅助作用,因此在ISS上越来越注重提高机器人系统的灵巧性与自动化水平,希望未来机器人系统能代替航天员做更多的工作。在中国的空间站设计中,也应高度重视空间机器人的开发,重视人机联合操作。

(References)

[1]Catherine A J.International Space Station evolution data book volume I.baseline design,NASA/SP-2000-6109/VOL1/REV1[R].Washington:NASA,2000

[2]Lyndon B.International Space Station familiarization,NASA TD9702A[R].Washington:NASA,1998

[3]Bill S,Joe B,John B.International Space Station systems engineering case study,ADA538763[R].Washington:Air Force Center for Systems Engineering,2010

[4]Timothy W G.The International Space Station:systems&science,20100018503[R].Washington:NASA,2010

[5]Brewster H S.International Space Station:its history,challenges,and successes,AIAA2003-0002[R].Washington:AIAA,2003

[6]Joseph N P,Peter M.Space exploration and astronaut safety[M].Washington:AIAA,2006

[7]Matthew J H,Robert J K,Austin S L.International Space Station life extension[R].Illinois:The Aerospace Corporation,2008

[8]Norman R A.Seeking a human spaceflight program worthy of a great nation[EB/OL].[2011-12-23].http://www.nasa.gov/pdf/396093main_HSF_Cmte FinalReport._pdf.2009

[9]Catherine A J.International Space Station evolution data book volume II.evolution concepts,NASA/SP-2000-6109/VOL2/REV1[R].Washington:NASA,2000

[10]Ernst M,Reinhold B.Space stations systems and utilization[M].Berlin:Springer,1999

[11]朱毅麟.“国际空间站”建造十年经验初探[J].航天器工程,2010,19(1):51-59 Zhu Yilin.Lessons learned from ten-year construction of International Space Station[J].Spacecraft Engineering,2010,19(1):51-59(in Chinese)