合成生物学在医药领域中的应用

2012-01-06冯娇何珣陈怡露

冯娇,何珣,陈怡露

(南京工业大学生物与制药工程学院,江苏南京 210009)

1 医药行业的发展现状

中国是世界第一大原料药生产国和出口国、世界第二大非处方(OTC)药物市场[1]。国际知名医药健康咨询公司 IMS Health Inc.的统计数据[2]显示,目前我国已成为继日本之后的全球第三大医药市场。

据统计,目前美国已有1 300多家的生物技术企业,约占世界总量的2/3;生物技术市场资本总额超过了400亿美元,每年的科研经费超过了50亿美元[3];已经成功研发出30多个重要的治疗药物,正式投放市场的药物也达到了40多个;日本已有65%的生物技术公司从事于生物医药研究[4]。在我国生物医药产业近年来一直保持着较高的增长速度,从事生物技术产业和相关产品研发的公司、大学和科研院所达600余家,注册的生物医药公司有200余家[5]。同时在我国生物制药的利润率达11%,超出行业平均利润率 2%[1]。

医药制造产业是一个朝阳产业,现在医药的需要量越来越大,而医药制造的技术含量相当高,在医药企业的竞争较量中,科学技术实力往往是关键性因素,所以,对于医药企业而言,技术创新具有更特殊的意义。近年来,合成生物学这门学科的出现和发展可为医药产业的技术带来新一轮的创新和提高。

2 合成生物学概况

2. 1 合成生物学概念及其研究内容

合成生物学是一门新兴的交叉学科,2010年5月生物学家克雷格.文特尔、汉密尔顿.史密斯等在世界著名权威学术期刊《科学》上宣布他们通过化学合成方法成功合成了人类历史上首个“人造细胞生物”——完整的细菌染色体 Mycoplasmamycoide,并将其成功转移到了另一种与其亲缘关系很近的,并且去除原基因组的山羊支原体细胞内[6]。这一研究成果使得合成生物学受到了前所未有的关注,成为现代生命科学的研究热点。

合成生物学是以生命科学理论为指导,以工程学原理进行遗传设计、基因组改造(重组染色体)和(或)合成(包括赋予各种复杂生物功能为单位的基因群模块合成、模块组装)以及人造细胞合成,它们能在从分子到细胞、从组织到机体的多个水平上参与包括遗传与进化在内的复杂生物学[7],这是一门涉及微生物学、分子生物学、遗传工程、材料科学以及计算科学等多个领域的综合性交叉学科[8]。

作为一门前沿学科,合成生物学不同于以往的代谢工程及系统生物学。代谢工程着眼于宿主细胞已有代谢途径的敲除和(或)过量表达以实现代谢网络的定向优化,以及对底物转运蛋白和产物转运过程的修饰。系统生物学是从基因组规模去全面理解细胞的代谢网络,包括组成代谢途径的结构基因、细胞代谢复杂的调节机制以及遗传和环境扰动对细胞全局代谢的影响,从而建立组学规模的代谢模型,对可能的基因工程操作效果进行评价和预测,并通过对基因工程操作后获得的菌株的代谢网络进行分析[9]。而合成生物学则着眼于从头设计全新的代谢途径或全新的生命系统,同时也可以通过模块的优化和重建改造原有的生命系统。可以说合成生物学需要在系统生物学了解到的生物的基础上,应用以基因组技术为核心的生物技术,综合多种学科来设计、改造、重建或制造生物分子、生物体部件、生物反应系统、代谢途径与过程乃至整个生命活动的细胞和生物个体。

目前合成生物学主要有两个基本方向:一个是创造简单的生命形式,比如最简单的病毒和细菌,利用非天然的分子再现自然生物体的天然特性;另一个是分离自然生物体中的一部分并将其重构到具有非天然机能的生物系统当中来改造生命的过程或形式。

合成生物学的基本研究思路是利用生物零件(parts),如启动子、核糖体结合位点、核糖核酸(RNA)、酶编码基因等组装成装置(devices),即代谢途径或调解环路,并将装置进一步组建成生命系统(systems),包括根据人类的意愿从头设计合成新的生命过程或生命体,以及对现有生物体进行重新设计[10]。

2. 2 合成生物学发展进程

1911年7月8日,在著名医学刊物《柳叶刀》发表的一篇书评中合成生物学一词首次出现[11],而“合成生物学”作为一个新概念,是由波兰遗传学家Waclaw Szybalski在1974年首先提出的。他指出分子生物学的发展必将最终发展到合成生物学阶段,届时人们将可以设计新的控制元件,利用他们改造自然界的基因组,甚至可以从头构建全新的基因组[12]。之后,在1980年第一次以“基因外科术:合成生物学的开始”为题的一篇长篇论文出现在德文刊物[13]。自从2000年Kool在美国化学学会年会上重新提出合成生物学概念,其定义为基于系统生物学的遗传工程,从基因片段、人工碱基DNA分子、基因调控网络与信号传导路径到细胞的人工设计与合成,类似于现代集成型建筑工程,将工程学原理与方法应用于遗传工程与细胞工程等生物技术领域,合成生物学、计算生物学与化学生物学一同构成系统生物技术的方法基础。有研究人员[14]以“合成生物学的初次登台”为题对此作了长篇报道,自此以来,细胞信号传导、基因调控网络设计与转基因研究开发迅速发展。

2000年1月《自然》上发表了2篇文章:Gardner等[15]在大肠杆菌中构建了基因开关(toggle switch),一个合成的双稳态基因调控网络;Elowitz等[16]构建了第一个合成的生物振荡器——压缩振荡子(repressilator)。这两篇论文标志着合成生物学作为一个新的领域正式产生。2002年,Wimmer小组[17]制造了历史上第一个人工合成有生物活性的脊髓灰质炎病毒基因组,这一工作开创了以无生命的化合物合成感染性病毒的先河。2003年文特尔小组合成了φX174噬菌体基因组[18],2004年6月在美国麻省理工学院举行了第一届合成生物学国际会议。2005年8月,在美国旧金山举行的合成生物学会议讨论了生物合成这一领域对药物发展、细胞重编程、生物机器人等方面的潜在意义。2005年在美国创建了Cellincon合成生物公司,同年麻省理工学院的Endy[19]明确提出工程中常用的“标准化”、“复杂系统解耦”、“概念抽象化”做法,并清楚地将合成生物学涉及的生物系统分成DNA、部件、装置、系统4个层次。之后随着合成生物学的发展及影响,美国学者Endy等人于2005年在国际遗传工程机器大赛[20]中创立了标准化的生物模块BioBrick登记处,收集各种标准化的生物零件,这充分证明了合成生物学在设计模块中的发展。

2006年以来,合成生物学发展又进入了新阶段,研究主流从单一生物部件的设计快速发展到对多种基本部件和模块进行整合。通过设计多部件之间的协调运作建立复杂的系统,并对代谢网络流量进行精细调控,从而构建人工细胞行为来实现药物、功能材料与能源替代品的大规模生产。2007年,加州大学伯克利校园首创了合成生物学系。

2010年1月,《细胞》和《自然》[21-22]同时为合成生物学创建10周年发表专题社论。2010年5月,文特尔成功地将人工合成的支原体基因组转入到除原基因组的山羊支原体细胞内,获得了具有自我复制和生存能力的新菌株[6],制造出了第一个具有人造基因组的活细胞。这在合成生物学的发展史中具有里程碑的意义,显示了合成生物学的可行性和应用性。

3 合成生物学在医药行业的应用

合成生物学在医药领域已具有很多应用,这些方面包括更有效疫苗的生产、新药和改进的药物、可以进行检测的生物传感器等。随着合成生物学的逐渐成熟以及它在医药领域应用的深入,合成生物学也必将极大地促进整个生物医药领域的发展。

3. 1 合成生物学降低医药的成本

合成生物学在医药领域的应用最典型的例子莫过于Keasling合成抗疟疾药物青蒿素的经典工作。疟疾每年大约会感染5亿世界上最贫困的人,并且致使其中多达100万人丧生,丧生者多数是5岁以下的儿童。几个世纪以来,标准的治疗方法是使用奎宁,或者是其衍生物氯喹,但因长期使用和病原体抗药性的增强而使其疗效一降再降。青蒿素由于可以高效杀死疟疾寄生虫,因此是目前最有效的抗疟疾药物之一。天然的青蒿素是在青蒿(artemisia annua)中提取,但是产量十分稀少,提取工艺复杂,提取成本极其昂贵——植物提取成本约为奎宁的10倍,供应量无法满足世界各地患者的需要。目前使用青蒿素进行治疗每个疗程的费用是8美元到15美元,而大部分患者均处于世界上最贫困的地区,无法负担昂贵的药费。美国UCB化学工程系教授、劳伦斯国家实验室合成生物学中心主任Keasling意识到如果合理利用合成生物学的工具,就可以完全不受自然条件控制,将每一个细胞当作微生物制药工厂进行设计、加工、集成、组装、控制等而生产出青蒿素,那么就不再需要繁复且成本很高的生产过程了。之后,Keasling[23-24]在大肠杆菌、酵母中对青蒿基因及其代谢途径进行了设计组装与精密调控的研究。

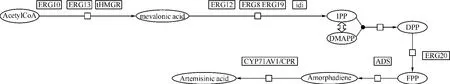

2003 年,Keasling[24]在大肠杆菌中生产青蒿素的思路主要如图1。首先是将大肠杆菌中乙酰辅酶A转化成甲羟戊酸;再将甲羟戊酸转化成异戊烯焦磷酸酯(IPP)或者二甲(基)丙烯焦磷酸酯(DMAPP);之后将IPP或DMAPP转化成法尼基环焦磷酸酯(FPP),最后利用青蒿中的ADS基因,将FPP转化成青蒿酸合成前体amorphadiene。

图1 大肠杆菌生产青蒿素示意图Fig 1 Producing artemisinic acid in Escherichia Coli

Keasling将大肠杆菌通过植物青蒿的amorphadiene合成酶(ADS)密码子优化、共表达SOE4操纵子(编码DXS、IPPHp、IspA)以及引入异源的酵母菌甲羟戊酸途径,协调IPP有关的基因以平衡其合成与消耗,确保在其能够杀伤大肠杆菌以前及时转化为Amorphadiene,从而提高了amorphadiene的产量。

2006 年,keasling[25]在酵母菌中生产青蒿素的思路主要如图2。通过优化FPP生物合成途径提高FPP的产量;从青蒿中引入ADS基因,其表达的产物将FPP转化为Amorphadiene;通过比较基因组学分析得到来自于青蒿的细胞色素P450氧化还原酶CYP71AV1/CPR,克隆表达后实现;Amorphadiene通过三步氧化还原反应得到青蒿素前体——青蒿酸。

图2 酵母菌生产青蒿素示意图Fig 2 Producing artemisinic acid in Yeast

Keasling的主要工作是改造FPP合成途径——过量表达tHMGR,有效限制FPP向固醇的转化;通过甲硫氨酸可抑制启动子(PMET3)下调ERG9编码的角鲨烯(squalene)合成酶活性,阻断FPP向下合成固醇的支路,避免FPP在其他方面的不必要消耗;引入植物青蒿的amorphadiene合成酶(ADS)基因,克隆青蒿类植物转化amorphadiene为青蒿酸的细胞色素P450氧化还原酶等。他们利用酵母天然的甲羟戊酸途径,该途径在正常情况下通过糖类代谢产生乙酰辅酶A来合成甾醇;而在他们所合成的代谢途径中,甲羟戊酸途径被用来大量产生中间体FPP,而FPP接下来可被在酵母中表达的ADS和CYP71AV1催化产生青蒿素前体——青蒿酸。

Keasling利用合成生物学的手段,首先设计了一条在大肠杆菌或酵母中不存在的合成青蒿酸的途径,在利用微生物自身已有的代谢途径的前提下引入外源模块,再将来自大肠杆菌、酵母、青蒿多种基因及其代谢途径组装与精密调控,最后执行所需功能的途径生产出青蒿酸,最终实现了他将每一个细胞当作微生物制药工厂进行设计、加工、集成、组装、控制等,从而生产出青蒿素的想法。

通过上面的研究,利用大肠杆菌及酵母细胞合成青蒿素前体——青蒿酸的能力提高了100万倍,使得每一剂量的药品成本从10美元左右下降到了不到1美元。为表彰Keasling的杰出成就,Keasling被美国发现杂志评选为2006年最有影响的科学家[25],并获得了Bill and Melinda Gates基金资助高达4 000万美金的研究资金,用于产业化生产青蒿素。

3. 2 合成生物学治疗疾病

通过合成生物学的手段对疾病治疗也能起到帮助作用,主要是由于构建出能够帮助基因治疗的工程细胞。合成生物学还可以对细菌或者病毒的生物学特性进行改造,主要是改造对这些细菌或者病毒具有能够识别和浸染特定的细胞可引发毒害作用的生物学特性,使其失去致病性并且具有能够识别机体恶性细胞的新特性。之后利用这些改造后的细菌或者病毒来传递治疗药物,这对癌症和其他相关疾病的治疗会具有更好的作用。

一个杀死癌细胞的细菌应该能感觉到肿瘤环境,并能对其作出应答,一旦进入到肿瘤内,细菌必须渗入癌细胞,接着就开始产生杀肿瘤的毒素。美国加州大学的Voigt等[26]设计了一种可以侵入并杀死癌细胞的细菌,他们向细菌中引入了多个模块化零件,包括两个探测器、一个“与门”控制器、一个反应器,使得细菌可以探测外界的环境。当细菌处于低氧环境、且细菌的密度超过一定阈值时(这两者都是只有在肿瘤细胞中才有的特征),细菌将表达透明质酸酶(invasin),从而杀死癌细胞。由于这些模块可以与其他同类型零件进行替换,使得人们可以设计出针对特定癌细胞的特异性治疗的细菌,这个充分显示了合成生物学的灵活性。

3. 3 合成生物学生产医用生物材料及检测病毒

基于合成生物学的分子机器设计和合成,结合多种学科,通过设计、改造和合成获得高活性和高稳定性等特殊要求的重要材料,可以进一步生产重要的以生物为基础的产品,从而获得满足医用的特殊性能材料。

除此之外,合成生物学可用于构建微生物或其他生物,对毒素、化学品、其他病原微生物进行监测,以使发现新传染物及病毒,从而极大可能地帮助新发传染病的早期监测及控制[27-28]。

通过以上一些应用可以看出,合成生物学可以通过合理的设计和构造代谢途径来调节生物体内复杂的代谢、调控网络,从而优化能源和资源的应用,以及提高目标产物。运用一些合成生物学的工具——如启动子文库、RNA控制元件、感应控制装置、蛋白质降解标签等[29-31]可以做到动态地改变代谢途径中关键酶的水平;合成生物学的出现使我们可以将其他非传统微生物中新型未发现的酶经过进化和设计改造后,筛选出性能优良的酶整合到设计的途径中,从而优化代谢。由于合成生物学的优势,在未来建构更多的合成生物学工具会被应用于医药的研究中。

4 结 语

合成生物学通过构筑人工生物系统来更好地理解和改造天然生物系统的工作原理,使它无论从科学或技术两方面来看都占有重要的地位。随着合成生物学的飞速发展,同样也带来了一些问题,如合成生物学高昂的研究费用、生物安全、伦理及知识产权等问题[32-35]。发展与问题一向是同在的,如何把握在于我们。相信随着合成生物学的不断成熟,一些问题将会迎刃而解。

医药行业虽说已经飞速发展,但仍存在许多阻碍,例如某些药物生产成本高昂、某些疾病没有治疗方法、制药企业带来的严重的环境污染等。如今,合成生物学的发展使得我们可以以合成生物学相关技术方法为主体,结合已有的学术基础和研究资源解决我国目前和未来面临的严峻的医药问题,并带动整个医药领域的发展。可以预见,合成生物学研究的不断成熟,医药领域的更多方面将被涉及,更高效的生产宿主将成功构建,生物医药生产过程的经济性也将得到明显提高,从而使生物医药能得到更广泛的生产和应用。

[1]孔学东,干荣富.中国医药产业的机遇、挑战及相应对策[J].中国医药工业杂志,2011,42(1):76-80.

[2]http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth.

[3]http://www.bio-soft.net/doc/shengwuyiyao.html.

[4]罗氏公司.生物医药市场统计数据(上卷).

[5]丁雪松,冯国忠.我国生物医药产业现状及对策[J].经营管理者,2010,5:70-72.

[6]GIBSON D G,GLASS J I,LARTIGUE C,et al.Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome[J].Science,2010,329(5987):52-56.

[7]STAHLER P,BEIER M,GAO X L,et al.Another side of genomics:synthetic biology as a means for the exploitation of whole-genome sequence information[J].J Biotechnology,2006,124(1):206-212.

[8]KANEHISA M.Post-genome informatics[M].New York:Oxford University Press,2000:148.

[9]ZHAO X M,JIANG R,BAI F.Directed evolution of promoter and cellular transcription machinery and its application in microbial metabolic engineering—a review[J].Chin J Biotech,2009,25(9):1312-1315.

[10]WANG J,QI Q.Synthetic biology for metabolic engineering--a review[J].Chin J Biotech,2009,25(9):1296-1302.

[11]REGINALDA A.Reviews and notices of books[J].Lancet,1911,178(4584):97-99.

[12]http://www.efst.sh.cn/showKnowledge.do?id=547.

[13]HOBOM B.Gene surgery:on the threshold of synthetic biology[J].Med Klin,1980,75(24):834-841.

[14]RAWLS R L.‘Synthetic biology’makes its debut[J].Chem &Eng News,2000,78(17):49-53.

[15]GARDNER T S,CANTOR C R,COLLINS J J.Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli[J].Nature,2000,403(6767):339-342.

[16]ELOWITZ M B,LEIBLER S.A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators[J].Nature,2000,403(6767):335-338.

[17]CELLO J,PAUL A V,WIMMER E.Chemical synthesis of poliovirus cDNA:generation of infectious virus in the absence of natural template[J].Science,2002,297(5583):1016-1018.

[18]SMITH H O,HUTCHISON C A,PFANNKOCH C,et al.Generating a synthetic genome by whole genome assembly:phiX174 bacteriophage from synthetic oligonucleotides[J].Proc Natl Acad Sci USA,2003,100(26):15440-15445.

[19]ENDY D.Foundations for engineering biology[J].Nature,2005,438(7067):449-453.

[20]International genetic engineering machine competition(iGEM)< http://parts.mit.edu/r/parts/igem/index.cgi> .

[21]Ten years of synergy[J].Nature,2010,463(7279):269-270.

[22]KRUGER R P.Synthetic biology select[J].Cell,2010,140(1):5-7.

[23]MARTIN V J,PITERA D J,WITHERS S T,et al.Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids[J].Nature Biotechnology,2003,21(7):796-802.

[24]RO D K,PARADISE E M,OUELLET M,et al.Production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid in engineered yeast[J].Nature,2006,440(7086):940-943.

[25]http://discovermagazine.com/2006/dec/cover.

[26]LEVSKAYA A,CHEVALIER A A,TABOR J J,et al.Synthetic biology:engineering Escherichia coli to see light[J].Nature,2005,438(7067):441-442.

[27]WEBER W,FUSSENEGGER M.Emerging biomedical applications of synthetic biology[J].Nature Reviews Genetics,2012,13:21-35.

[28] KEASLING J D.Synthetic biology for synthetic chemistry[J].ACS Chem Biol,2008,3(1):64-76.

[29]LEE T S,KRUPA R A,ZHANG F,et al.BglBrick vectors and datasheets:a synthetic biology platform for gene expression[J].J Biol Eng,2011,5:12.

[30]JUNGMANN R,RENNER S,SIMMEI F C.From DNA nanotechnology to synthetic biology[J].HFSP J,2008,2(2):99-109.

[31]SKRLJ N,ERCULJ N,DOLINAR M.A versatile bacterial expression vector based on the synthetic biology plasmid pSB1[J].Protein Expr Purif,2009,64(2):198-204.

[32]BHUTKAR A.Synthetic biology:navigating the challenges ahead[J].J Biolaw Bus,2005,8(2):19-29.

[33]BUGL H,DANNER J P,MOLINARI R J,et al.DNA synthesis and biological security[J].Nature Biotechnology,2007,25(6):627-629.

[34]KUMAR S,RAI A.Synthetic biology:the intellectual property puzzle[J].Texas Law Reviews,2007,85:1745-1768.

[35]RAI A,BOYLE J.Synthetic biology:caught between property rights,the public domain,and the commons[J].PLoS Biology,2007,5(3):58.