哈拉哈塘地区缝洞型碳酸盐岩油藏单井生产特征

2012-01-02王禹川王怒涛战常武

王禹川,王怒涛,唐 刚,战常武,蒋 佩

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室 西南石油大学,四川 成都 610500; 2.中油西南油气田公司,四川 成都 610081)

哈拉哈塘地区缝洞型碳酸盐岩油藏单井生产特征

王禹川1,王怒涛1,唐 刚2,战常武1,蒋 佩1

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室 西南石油大学,四川 成都 610500; 2.中油西南油气田公司,四川 成都 610081)

缝洞型碳酸盐岩油藏储集体及流体分布的复杂性决定了该类油藏油井开采特征的巨大差异性。通过单井类型划分,可以更好地指导油田的开发生产。由于油井的生产动态在一定程度上反应了不同的储集空间类型,根据单井生产特征可对储集层类型进行划分,建立相应的评价指标及划分标准,并针对性地提出生产措施建议。通过单井实例分析,在动、静态两方面验证了划分方案的准确性与可行性,对其它地区同类型油藏具有一定借鉴意义。

碳酸盐岩;缝洞型;油井分类;生产动态;特征指标;哈拉哈塘地区

引言

缝洞型碳酸盐岩油藏绝大多数以次生裂缝或溶蚀孔洞为有效储集空间,储集体发育随机性强,非均质性严重,不同缝洞储集体通过不同方式相互连通,形成串珠状缝洞储集组合体或上下错落叠置的缝洞储集组合体,储集层和流体分布的复杂性决定了油井开采特征的巨大差异性[1]。不同类型的单井需要针对性地采取不同的开采方式、工作制度和动态监测方案。目前对该型油藏的研究和分类主要以静态地质特征为主,或仅考虑了产量、含水等生产动态某一方面的变化特征。通过将多方面动静态资料结合对比,对单井生产特征进行分析和归类,有助于更深入全面的认识该类油藏的地质特征,从而更好地指导油田开发生产。

1 原理和方法

碳酸盐岩油藏孔、洞、缝发育极不均匀,裂缝、溶洞、孔隙组合搭配具多样性,因而,油井在裂缝、溶洞、孔隙组合的部位不同,则其产量、油压等生产动态指标变化规律也不同[2]。同时,缝洞型油藏受碳酸盐岩岩溶缝洞系统控制,油气水分布复杂,无统一油水界面[3-4],油藏中缝洞大小不同,流动能力差别较大,使得油井含水上升规律远比一般碳酸盐岩油藏含水上升规律复杂。因此,可以综合考虑产能和水体等多方面因素,根据单井生产动态特征,对储集体类型进行划分。

2 单井类型及生产建议

根据缝洞型碳酸盐岩油藏生产特征,可以将单井按储集层类型分为溶洞型、裂缝孔洞型和裂缝基质型3大类[5],其中,溶洞型可再细分为水压驱动型和弹性驱动型2个亚类。根据油井见水后含水率随累计产量变化形态,一般有快速上升(暴性水淹)型、台阶上升型、间歇出水型和油水同产型4种类型[6-7]。储集体类型与含水规律之间存在一定对应关系。

2.1 溶洞型

该类储层以大型洞穴为主要储集空间,裂缝在这类储层中主要起渗滤通道和连通孔洞的作用。在钻进过程中常发生钻具放空、泥浆大量漏失等现象,表明大量裂缝、溶洞等油气储集空间发育[8]。根据其是否与大型水体连通,可进一步分为水压驱动型和弹性驱动型2类。前者见水前产量一般不递减,初期油压高且稳定,天然能量充足,显示明显的非定容驱动特征,一旦见水即发生暴性水淹,产量快速下降甚至造成停喷,突然见水停喷是边底水推进到井底的典型特征[9];而后者以封闭弹性驱动为主要开采方式,油井生产前期一般不出水或出少量层间封存水,开井后产油量及油压均较高,随生产时间直线递减,天然能量衰竭是产量递减的主要原因[10]。水压驱动型初期以较低产量配产,可延缓见水时间,提高无水采油量,同时加强含水监测。弹性驱动型初期以衰竭式开采,后期通过多轮注水替油依靠地层流体和注入水弹性膨胀能量采出。

2.2 裂缝孔洞型

该类缝洞系统以缝为主,并连通一定规模的溶蚀孔洞。钻进过程中也会发生一定漏失,裂缝兼具渗滤性和储集性,同时起到沟通孔洞的作用。控制储量相对较小,产量递减的主要原因是地层能量不足和油井见水,见水之后一般不会出现暴性水淹。因为存在相互连通的缝洞系统供液,该类型井在生产过程中,油压及产量可能出现无征兆的大幅提升。由于缝洞型油藏极大的突变性和非均质性,出水特征一般为油水同产或间歇产水,而产量在波动状态下总体呈凹形或凸形递减。裂缝孔洞型自喷期随产量逐步回落可依次放大油嘴以维持一定产量,后期改用机采补充能量来维持生产,见水后通过关井压锥或堵水措施可提高一定产量[11]。

2.3 裂缝基质型

该类储集层物性较差,缝洞体规模较小或连通性较差,仅能保持较长时间的低产或间歇式采油,出水规律以间歇型和油水同产型为主。总体对开发的贡献较小,不是该类油藏的主力生产井。裂缝基质型生产井建议采取侧钻或酸化压裂增产。

3 实例分析

H11井为典型的溶洞-水压驱动型油井。该井钻进过程中累计漏失钻井液225 m3;地震剖面显示为多缝洞体多方位组合型强反射;测井解释以裂缝孔洞型、孔洞型储层为主,裂缝及孔洞的含油饱和度均较高。图1为该井投产曲线,见水前日产油量稳定在100 t/d以上,油压为25 MPa左右,显示了充足的天然能量。截至2010年4月5日,累计产油1.82×104t,高产稳产201 d,产油量、油压仅有小幅下降。2010年4月6日见水后,含水率迅速上升,产量大幅下降,到中后期,含水率基本维持在80%以上,关井压锥等措施收效甚微。从出水特征看,这类油井属典型的快速上升型,对其前期的少量出水应引起足够警觉,可能是产量大幅递减的先兆,在投产初期以低产量配产,可获得相对较长的无水采油期。

图1 H11井投产曲线

H7井为典型的溶洞-弹性驱动型油井。钻井过程中累计漏失钻井液多达1 224 m3;地震剖面显示为多缝洞体垂向组合型强反射;测井解释以孔洞型和裂缝孔洞型储层为主。图2为该井投产曲线,开井油压为22 MPa,日产油量在100 t/d以上,随后均呈直线型快速下降,无明显稳产期。衰竭式开采至2009年5月14日,油压、产油量降为零,开始实施注水替油,以后各轮产量和油压呈周期性变化。第7轮注水后开始产水,说明注入水已推进至井底,含水率随累计产量呈台阶型上升,目前已达90%,日产油量仅在10 t/d左右,注水替油效果逐渐变差。

图2 H7井投产曲线

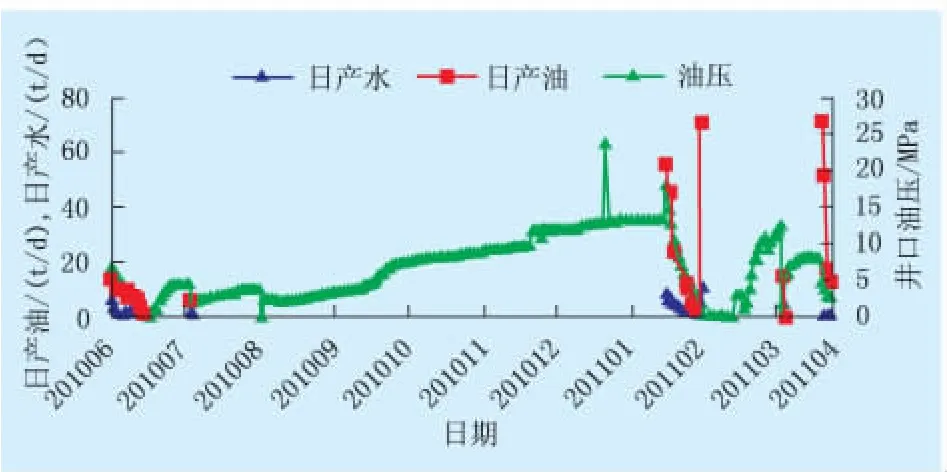

H13井属典型的裂缝孔洞型储层油井,该井钻进过程中基本无漏失,未见好的油气显示;地震剖面显示为多缝洞体多方位组合型强反射;测井解释以裂缝孔洞型和裂缝型储层为主。图3为该井投产曲线(图3),该井初期产量及油压略高于划分标准,但递减较快,于2009年12月恢复稳定,表明连通有小型缝洞体支撑,稳产60 d左右,产量及油压再次快速回落,总体呈凸型递减。先后2次放大油嘴生产,均无法避免产能迅速下降的趋势,天然能量接近衰竭。2010年11月10日起转机采,油水产量相对稳定,可维持较长时间低产。H13井自然投产即见水,整个生产过程油水同产,产水量与产油量变化基本一致,说明产水来自储集体内,含水率相对稳定。

图3 H13井投产曲线

H11-1井属典型的裂缝基质类储层油井,该井钻进过程中无明显漏失;根据地震资料,顶面强反射比较规则,深部为串珠强反射,缝洞体规模小;测井解释结果物性较差,基本为干层或裂缝性储层。从生产动态看(图4),投产初期油压不足7 MPa,日产油仅10 t/d左右,无明显稳产期,投产初期见水,产水量较大且不稳定,多次关井后开井生产,油水产量波动剧烈,只能间歇式产油产水。

图4 H11-1井投产曲线

4 结论

(1)对单井分类,不仅有利于油田的统一管理,也为新井的开采方式及工作制度提供了指导意义。如连通大型底水的水压驱动型油井,可以通过初期低产量生产或关井压锥等措施来抑制底水突进,延缓见水时间,提高无水采油量;而对于封闭弹性驱动型油井,如何保持地层能量是提高可采储量的关键。

(2)通过单井生产特征分析,可以为单井动态监测方案的合理编制提供参考,如钻遇溶洞型储层油井属性质较好的高产稳产井,可以考虑产能试井;压力恢复试井则主要针对钻遇裂缝孔洞型储层的油井;对含水波动较大或属含水快速上升型的油井要重点进行含水监测等。

(3)根据出水规律,可以判断油藏水体大小及连通情况。缝洞型碳酸盐岩油藏一般无统一的油水界面,各部分水体未完全连通,总体规模不太大,多数井见水后可通过排水采油继续生产。

(4)根据单井生产特征及静态地质资料,可将缝洞型碳酸盐岩油藏单井划分为3大类型,共4个小类。由于该类油藏储集体复杂多样,对其划分还比较粗放,有待进一步细化。

[1]朱婧,张烈辉,吴峰,等.塔河碳酸盐岩缝洞型油藏单井递减规律研究[J].重庆科技学院学报:自然科学版,2009,11(2):14-16.

[2]闫长辉,陈青.塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏不同部位油井生产特征研究[J].石油天然气学报,2008,30 (2):132-134.

[3]陈青,等.缝洞型碳酸盐岩油藏原始油水界面的分布评价[J].特种油气藏,2010,17(6):78-81.

[4]赵裕辉,等.碳酸盐岩缝洞型储集体识别与体积估算[J].石油地球物理勘探,2010,45(5):720-724.

[5]闫相宾,等.塔河油田奥陶系碳酸盐岩储层特征几点新认识[J].海相油气地质,2001,6(4):8-13.

[6]任玉林,等.塔河油田碳酸盐岩油藏开发技术政策研究[J].油气地质与采收率,2004,11(5):57-59.

[7]刘莉莉,陈小凡,崔力公.塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏含水变化主要影响因素分析[J].新疆石油天然气,2008,4(1):43-53.

[8]黄孝特.碳酸盐岩裂缝-溶洞型油气藏开发技术探讨[J].石油实验地质,2002,24(5):446-449.

[9]李宗宇.塔河缝洞型碳酸盐岩油藏油井见水特征浅析[J].特种油气藏,2008,15(6):52-55.

[10]荣元帅,等.塔河油田缝洞型油藏单井注水替油技术研究[J].石油钻探技术,2008,36(4):57-60.

[11]李宗宇.塔河奥陶系缝洞型碳酸盐岩油藏开发对策探讨[J].石油与天然气地质,2007,28(6):856-862.

Research on single well production performance for fractured-vuggy carbonate reservoirs

WANG Yu-chuan1,WANG Nu-tao1,TANG Gang2,ZHAN Chang-wu1,JIANG Pei1

(1.State Key Laboratory of Oil&Gas Reservoir Geology and Exploitation,Southwest Petroleum University,Chengdu,Sichuan610500,China; 2.Southwest Oil&Gas Field Company,PetroChina,Chengdu,Sichuan610081,China)

The complexity in reservoir body and fluid distribution in fractured-vuggy carbonate reservoir has resulted in great differences in well production characteristics.Classification of single wells is helpful to oilfield exploitation and production.Since production performance can reflect the type of reservoir space to a certain extent,the production characteristic of single well can be used to classify reservoir types.Corresponding evaluation index and classification standard are established,and suggestions on production measures are put forward accordingly for each type of reservoirs.Case analysis on single wells has verified the accuracy and feasibility of this classification scheme in both dynamic and static aspects.The research result can be referred to by other similar reservoirs.

carbonate rock;fractured-vuggy;oil well classification;production performance;characteristic index

TE33

A

1006-6535(2012)03-0087-03

10.3969/j.issn.1006-6535.2012.03.022

20110707;改回日期:20101102

中石油塔里木油田公司重大科研项目“哈拉哈塘地区哈六区块碳酸盐岩油藏试采动态特征分析”(97101102004)

王禹川(1987-),男,2009年毕业于浙江工业大学化学工程与工艺专业,现为西南石油大学海洋油气工程专业在读硕士研究生,从事油藏工程及动态分析方面的研究。

编辑付 遥