知识弱势、区位黏性不足与民族地区的区域隐性知识构建——兼论民族地区校地互动模式

2011-12-27刘大志吴丽娟

刘大志,吴丽娟

(大连民族学院a.经济管理学院;b.东北少数民族研究院,辽宁大连 116605)

知识弱势、区位黏性不足与民族地区的区域隐性知识构建

——兼论民族地区校地互动模式

刘大志a,吴丽娟b

(大连民族学院a.经济管理学院;b.东北少数民族研究院,辽宁大连 116605)

基于民族地区历史发展路径的效应缺陷展开分析,发现隐性知识的结构性偏差,导致了民族地区的区位黏性不足,并产生知识弱势效应,使民族地区在知识进步、技术创新以及经济发展等方面进展缓慢。提出应在民族地区与知识源地区的民族院校开展长期的校地互动,形成有效的ISCI循环,来改善民族地区的隐性知识结构,来提升其区位黏性等对策。

知识弱势;区位黏性;民族地区;隐性知识

当前,中国正在进入一个全新的社会发展阶段。这意味着经历30年改革的战略积累后,今后相当的一段时间,将成为深度协调社会主义现代化建设总体布局的关键时期。在此背景下,尤其在当前由国际金融危机所引发的全球经济调整的前提下,作为进一步发展和经济调整的重点后续区域,以及整体经济可持续发展与和谐社会构建的重要组成部分,占全部国土面积64%的民族地区的可持续发展直接面临了历史性挑战。民族地区能否打造出不同于现有发展路径的、新的可持续发展模式,已经越来越成为制约小康社会与和谐社会建设全局的重大问题,也成为制约民族持续生存与复兴的重大问题。到目前为止,民族地区多是作为东部沿海等发达地区的腹地和后方存在,内生性的增长乏力。在产业和技术层面,表现为对资本形成以及技术扩散的外部依赖性十分突出。而究其深层次的原因,则主要体现为民族地区在相关核心知识的储备、生产、吸引与内化等方面处于明显的弱势地位。

一、民族地区的区位黏性不足与知识弱势

1.历史发展路径的效应缺陷

在民族地区发展的历史路径中,加大产业投资力度和吸收先进技术成为改善民族地区的结构特征、实现加速增长的重要动作。其在理论上的主要依据是资本大规模形成以及技术空间扩散的产业集聚与收益递增效应。但是,考察民族地区的经济发展实际可知,这一发展路径在效应发挥方面至今仍存在着缺陷。

一是资本形成的结构惰性。有关研究表明,西部大部分省区和中部部分省区由于产业结构单一,地方专业化基尼系数非常高。尤其是西藏、云南、青海、新疆等民族地区,呈现出明显的专业化产业结构,在全国的分工中主要专注于资源禀赋型或低加工型产业,集中在低加工程序的基础性工业或基础能源的采选业等方面[1]。现有的产业结构之下,新的资本形成难免产生路径依赖,而对发达地区资本转移的承接也必然在这一比较优势上形成集聚,从而强化民族地区原有产业结构的惰性。同时,由于资本转移的异地布局,其本质是遵循资本输出地的收益函数,同时具有成本转移和外部化的特征,因而单纯注重资本投入的即期产出,将在短期内进一步加剧发达地区对民族地区资源的虹吸效应,并且影响民族地区自足生态经济系统的稳定。

二是技术创新的相对隔离。在中国循序渐进、梯度推进的滚动式发展战略之下,希望通过发达地区的技术扩散和知识溢出实现跨越式增长是落后区域的普遍设想。然而,现有的知识溢出过程并未对民族地区的自主创新能力形成实质性的推动。对中国区域创新行为空间分布的研究表明,创新行为主要发生在沿海地区,而创新能力最为低下的7省域——内蒙古、山西、新疆、宁夏、海南、西藏、青海(企业创新方面);新疆、贵州、内蒙古、海南、宁夏、青海、西藏(大学创新方面)——则多属民族地区。同时,省域创新行为在空间分布上并不是随机分布的,而是表现出具有相似创新能力的省域在空间上趋于集群。民族地区所在省域多表现为低创新水平的地区被低创新水平的其他地区所包围,均为创新能力较弱、且不断弱化的区域[2],从而在技术创新的地理分布上处于相对被隔离的状态,并影响空间知识溢出效果。

2.区域隐性知识结构偏差导致区位黏性不足

历史路径的效应缺陷对民族地区的后续发展无疑构成巨大的阻力。反思这一路径可知,民族地区的隐性知识结构偏差应是一个值得关注的主要致成因素。

国际经验表明,新技术(以及承载新技术的资本形成)只改变不均衡的形式,而不是减弱这种倾向[3]。尽管通讯革命使得信息、技术的传输成本大幅消减,但空间距离仍然是影响区域间技术扩散和知识溢出的重要因素。从相当程度上来说,一个区域可以很小成本获得的是信息而不是知识,尤其是缄默知识(tacit knowledge)或隐性知识(implicit knowledge),可以获得的是实用性的技术(practical technology),而不是包括经济组织形式以及生产消费模式等方面在内的通用技术(general technology)。后两者的区位黏性(sticky)特征决定了落后地区产业有效集聚的关键在于内部,而非来自外部的、单纯的技术扩散。一般而言,对隐性知识概念比较公认的认识多将其集中在个人与社会,以及企业与产业集群等层面,但由于“这种知识不能和个人、社会及地域背景轻易地分开”[4],从而也自然地因为特定区域内生活环境、文化蕴涵、社会经验、人际关系等方面的社会根植性和空间附着性而获得其区域维度。尤其像民族地区这样具有独特人文系统和社会经验的知识区域,在长期的发展过程中形成区域性的隐性知识结构就不可避免。同样由于民族地区发展的特殊性,其在区域隐性知识的形成方面就呈现出相对于现代工业化要求而言的偏差性特征。也就是既有的区域隐性知识与发达地区的显性知识及实用性技术之间难以有效兼容,从而导致能够用于整合发达知识源外溢知识的隐性知识不足。这在相当程度上导致了民族地区区位黏性不足局面的形成:一是由于兼容发达地区显性知识和实用性技术的隐性知识不足,导致民族地区对外溢显性知识和实用性技术的“黏性”不足;二是由于区域隐性知识结构惰性,导致民族地区对兼容外溢显性知识和实用性技术的外溢“隐性知识”黏性不足。其直接结果必然是民族地区技术扩散与消化的进程缓慢,以及持续的技术内生性缺失。

值得注意的是,这里的隐性知识不足或偏差只是一个相对的概念,它描述区域内兼容于外溢知识的隐性知识存量的客观情况,而并不包含对于这一客观情况的价值判断。基于这一范畴的区位黏性不足主要表现为上述两个方面的吸引力不足。这与一般的——指隐性知识由于难以编码而缺乏自身流动性的——知识黏性概念有所不同。

3.区位黏性不足的知识弱势效应

民族地区的区位黏性不足具有知识弱势效应。它使民族地区在经济发展的知识(技术)进步进程中处于不利地位。

首先,民族地区在资本形成方面的结构惰性和对发达地区技术扩散的高度依赖不利于改变其在技术链条上的低端局面,从而使其现有的发展路径更多地有利于发达地区,而不是自身。因为在常规的市场化经验下,类似的技术扩散多遵循污染、耗能转移,成本压力排放,市场、需求开拓以及局部技术创新的梯次路径。就中国当前的情况而言,仍主要集中在前两方面,由此必然进一步加重民族地区的资源环境压力,并且,由于扩散技术的实用性(practical)特征,其对民族地区产业生态的系统要求不具有自发的契合倾向。在当地隐性知识和通用技术不足的情况下,一般性的实用技术很难及时获得进一步的产业生态契合度,从而导致民族地区的资源环境压力持续增加。

其次,由于区位黏性不足,通过空间知识溢出机制进入民族地区的显性知识发展与应用很难达到最优状态。在此情况下,通过高等教育获得此类显性知识的人力资本则倾向于向知识源地区流动。这不仅使民族地区的人力资本存量难以有效增长,而且使民族地区的人力资本投资几乎无收益,并进一步影响区域知识(技术)的内生增长能力和经济社会发展能力。

再次,区位黏性不足,有碍于民族地区产业链的知识整合过程。由于“产业链在本质上是以知识分工协作为基础的功能网链,通过知识的分工和知识共享创造递增报酬,为顾客创造价值,产品的生产联系和由此产生的物质流动只是产业链的外在表现形式”[5],因此随着产业链分工演进的不断深化,产业链知识整合的任务也越来越复杂。而考察产业链分工演进阶段的国际经验可知,产业链知识可以进一步区分为市场知识、技术知识和制度知识[6]。其中,制度知识对于区域产业发展的激励而言至关重要。在现有工业化框架之下,已经形成三种典型形态:规模化、专业化和模块化产业链[7]。其在分工结构上分别对应了福特主义、柔性专业化和温特制生产模式,在知识整合内容上则表现出越来越强的隐性知识倾向,对有效制度的匹配要求也越来越高。基于此,民族地区产业结构的升级过程对当地政府的制度供给(包括知识产权保护、行业进入、产业支持以及其他基础性的激励与约束安排)提出了相当大的挑战。而有效的制度供给则无疑需要以政府部门为首要载体的区域隐性知识的支持。不能成为有利于高端产业集聚的隐性知识的“黏结”性区位[7],就必然会导致产业链知识整合的制度需求难以获得满足。

二、民族地区隐性知识的纠偏与构建

在科学发展的新阶段,由区位黏性不足而导致的知识弱势地位已成为民族地区实现持续和谐发展的重要障碍。这就必然要求民族地区尽快进行隐性知识的有效纠偏与构建。长期以来,这一问题都一直存在,但处于被忽视的状态。这不仅因为民族地区“隐性知识结构偏差-区位黏性不足-知识弱势-发展受阻”的动力机制尚未得到清晰和共同的认识,还因为针对隐性知识的作用机制迄今也仍在理论界的探索之中——截至目前,对于隐性知识的形成、转化和扩散机制的认识主要集中在企业与产业层面,而对区域隐性知识的纠偏与构建则较少涉及。

1.区域隐性知识的组织化承载

在企业和产业层面的隐性知识理论中,隐性知识天然地与个人、团队、组织以及集群相联系。由于隐性知识的非编码特性,其形成与传播高度依赖于隐性知识主体间的重复互动。通过稳定和持续的人员流动与深度交流,形成隐性知识的扩散以及显性知识与隐性知识之间的正反馈过程。据此扩展可知,区域隐性知识的形成与传播虽然同样依赖于上述几方面主体的动态性和途径依赖性过程,但组织化的过程将更多地取代个人乃至团队。因为,与区域内的情况有所不同,区域间的空间“距离”成为一个更加关键的变量。区域内的空间接近,使得非正式交流成为最有效的方式。而区域间的空间疏离将则导致社会性互动更为分散、随机、成本更高,以及嵌入在互动主体之间的知识并不具有鲜明的群内特征,非正式交流难以获得有效的即期效果。因此,区域隐性知识的形成与传播将更多地以“组织”为载体,并通过组织化的、相对正式的交流过程来实现。进一步地,要通过知识溢出区域与知识容纳区域的组织互动模式来完成和制约。就民族地区而言,由于前所述及,多表现为低创新水平的地区被低创新水平的其他地区所包围,均为创新能力较弱、且不断弱化的区域,其在空间上的知识隔离情况更为突出,在隐性知识构建上显然面临更为严峻的组织互动模式的发现和选择问题。

2.隐性知识纠偏与构建的组织选择

民族地区区域隐性知识的组织化纠偏与构建过程涉及地方政府、企业、高校等核心组织形式。相应地,其组织互动的隐性知识构建模式也必然是多元的。但是,正如杰夫(Jaffe)所指出,知识溢出更可能在地理上相互靠近的地区内发生,而不是跨区域的自由流动[8]。以企业为载体的隐性知识交流,需要有限的空间以集聚高密度的知识整合活动,从而产生集群外不能轻易模仿的,整个集群的核心竞争力[4]。这意味着当知识源地区与知识弱势的民族地区进行隐含经验类知识交流的时候,企业间的互动并不具有优势。这也是生产系统的运行特征所决定的[9]。由于各种类型的生产系统都存在着使技术学习活动本地化的动力因素[9],因而在非本地化的区域知识纠偏与构建过程中,生产系统以外的政、学等知识中心有必要联合发挥更为关键的作用。其中,民族地区政府(部门)作为产业链知识整合的制度供给方,企业作为资本形成及技术创新的支持者,域内高校作为人力资本的重要输出机构,都是域外隐性知识的需求方。而知识源地区的政府、高校与企业等组织则成为隐性知识的潜在溢出方。仅就组织特性而言,在隐性知识交流因空间距离而难以频繁进行,并且即期经济收益远大于成本的情况下,高校无疑是最有能力和动力持续进行知识溢出,从而有利于民族地区隐性知识纠偏的组织形式。由于高校与其他各组织之间更为灵活的互动空间,以及高校在承载、引进隐性知识,乃至推动隐性知识与显性知识转化等方面的天然优势,使得校地互动成为民族地区隐性知识纠偏与构建的关键机制。

三、基于隐性知识交流的民族地区校地互动模式

考察民族地区的知识发展实践,可以发现,有利于改善民族地区知识弱势地位的校地互动已在相当程度上有所发展。但是由于这一互动机制并未得以在理论和理念上厘清,因而在实践过程中存在诸多问题,对民族地区的隐性知识纠偏与构建效用不彰。

1.校地互动的多元模式

根据空间距离,可以分为域内互动模式(内化模式)和域外互动模式(远程模式)。前者主要依赖民族地区内部的高校与政府、企业间进行知识合作,后者则以知识源地区的高校为主。由于隐性知识交流的空间要求,前者是区域隐性知识自我形成的主要方式,而从区域隐性知识纠偏的角度来说,则必须引入知识源地区的差异性隐性知识,由于空间距离既定,所以远程互动的频次成为关键。

根据院校类型,可以分为普通高校模式和民族高校模式。即或者通过普通高校或者通过民族高校进行知识交流。由于普通高校对民族地区独特的文化体系、社会经验相对陌生,其在显性知识和实用性技术传播方面更有优势,而对植根于民族地区特色的隐性知识交流,则以民族高校更为适宜。

根据互动对象,可以分为学中学(learning by learning)模式和干中学(learning by doing)模式。前者主要是针对学生的正规学历教育,后者则以校政、校企等在职人员的培训以及学生实践等社会性极强的重复交流为主。正如前所述及,正规教育产出的人力资本并不必然融入民族地区的知识沉淀之中,由于目前正规教育的显性化知识倾向,使得他们更愿意直接流向知识源地区,具有跟随即期人力资本收益流动的强劲动力,因而对改善民族地区隐性知识结构的效用不强。而干中学模式,直接针对已经融入民族地区知识结构的群体,通过长期频繁的隐性知识交流,更有助于形成新的区域隐性知识结构。

根据互动形式,可以分为常规模式与虚拟模式。常规模式主要以一对一的关系为主,以硬件设置和人员流动为基础,虚拟模式则以多元主体的网络化互动关系为主,一方面以多院校多地区之间的合作构建关系网络,另一方面以互联网络为基础,构建虚拟的面对面交流平台。虚拟模式有助于缓解远程隐性知识交流的空间障碍。

以上多元的校地互动模式之间并非不可交叉,现实中的校地互动实践也往往在同一形式之中包含诸多的模式因素。但是,已经知道,隐性知识结构偏差是民族地区处于知识弱势乃至发展弱势的主要原因,因此,针对民族地区隐性知识纠偏与构建的有效模式应该兼具上述模式的有效成分而成。一般而言,应包括远程(知识源地区的差异性隐性知识引入)、民族院校(熟悉民族特性及隐性知识交流习惯)、干中学(直接作用于融入民族地区的知识个体)与网络化(通过主体多元与网际直通缓解隐性知识交流的空间障碍)等。

2.校地互动的ISCI模型

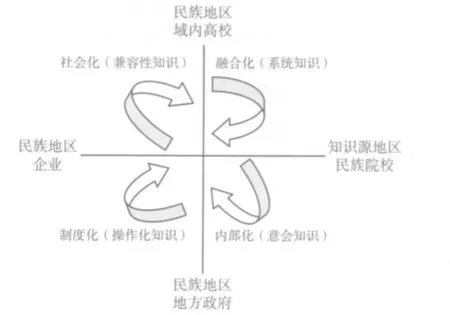

根据上述,构建民族地区校地互动的ISCI模型,如图 1、2、3。

图1 民族地区校地互动ISCI模型1

图2 民族地区校地互动ISCI模型2

野中郁次郎(Nonaka Ikujiro)曾针对隐性知识与显性知识之间的循环转化过程提出了知识转化的SECI模型,即社会化(Socialization)、外在化(Externalization)、融合化(Combination)、内在化(Internalization)[10]。本文的 ISCI模型强调隐性知识交流的空间隔离性特征,针对民族地区与知识源地区的校地互动过程,描述发达地区的隐性知识溢出与民族地区的隐性知识纠偏机制。主要涉及内在化(Internalization)、社会化(Socialization)、融合化(Combination)、制度化(Institutionalization)等方面。在此模型中,根据知识源地区民族高校的知识交流次序不同,形成质同形异的3种主要类型。仅以模型1为例,知识源地区民族高校直接与民族地区政府进行深层次的隐性知识交流,通过学校的知识转化功能将先进地区的显(隐)性知识以兼容于特定民族地区的形式进行共享,形成民族地区地方政府得以内化的意会知识,由于地方政府在区域经济社会运行中的特殊地位,获得内化的外溢隐性知识将通过相应的制度供给,制度化为域内企业所需的操作性知识,以满足产业链知识整合的制度需求,基于此,企业的显性化知识与通用技术获得可兼容的隐性知识支持,并在企业与民族地区域内高校的产学互动中使这部分隐性知识得以进一步社会化,改善区域隐性知识的结构偏差。以此为支撑,民族地区的域内高校亦获得相融于知识源地区民族高校的隐性知识结构,二者之间形成交流与对话的系统知识基础,从而推动知识源地区民族高校以更具适用性的方式进入下一轮隐性知识交流,提高民族地区的区位黏性。与此类推,其他的模型形式亦主要表现为I、S、C、I的循环推动过程,不再赘述。

四、结论与对策建议

本文基于民族地区历史发展路径的效应缺陷展开分析,发现隐性知识的结构性偏差导致民族地区的区位黏性不足,并产生知识弱势效应,使民族地区在知识进步、技术创新以及经济发展等方面进展缓慢。为此必须下大力进行民族地区隐性知识的纠偏与构建。由于民族地区在空间上的知识隔离特征,所以远程的隐性知识交流成为重大的难题。为此,必须着力推动民族地区与知识源地区的民族院校开展长期的校地互动,以形成有效的ISCI循环,改善民族地区的隐性知识结构,提升区位黏性。

其在对策思路上的意义如下:

(1)加大对民族院校的政策支持,增加民族地区隐性知识结构的改善动力。

(2)鼓励民族院校之间,以及民族院校与民族地区之间多元的互动合作模式,推动相关合作机制的长期化,强化隐性知识交流的正面效果。

(3)着力提高非民族地区民族院校的知识转化功能,加强发达地区民族院校对民族地区隐性知识的兼容能力、交流能力和知识溢出能力。

(4)研究拓展民族地区校地合作的多元网络化形式,减少远程隐性知识交流的距离障碍,降低交流成本。

(5)推动民族院校与非民族高校的显性知识交流,提升民族院校的显性知识层次和非民族高校的隐性知识兼容能力,扩大民族地区校地互动的有效组织范围。

[1]林秀丽.中国省区工业产业结构与经济发展水平:1988 -2002[EB/OL].http://www.cenet.org.cn.

[2]吴玉鸣,何建坤.R&D合作、局域知识溢出与区域创新集群[D].第六届中国经济学年会论文.http://www.doc88.com/p -94759550258.html.

[3]梁琦.产业集聚论[M].北京:商务印书馆,2004.

[4]陈柳钦.产业集群技术创新的缄默知识论[J].贵州师范大学学报:社会科学版,2007(2):35-41.

[5]芮明杰,刘明宇,任江波.论产业链整合[M].上海:复旦大学出版社,2006.

[6]刘明宇.产业链的知识整合及其制度需求,走向国际化的金融创新与管理变革[M].上海:复旦大学出版社,2005.

[7]MARKUSEN A.Sticky place in slippery space:a typology of industrial districts [J].Economic Geography,1996,72(3):293 -313.

[8]JAFFE A B.Ecomomic Analysis of Research Sp illovers.Lmp lications for the Advanced Techndogy Program[M].National Institute of Standards and Technology,Gaithersburg,MD,1996.

[9]STORPERM.Regional technology coalitions:an essential dimension of national technology policy[J].Research Policy,1995:24.

[10]NONAKA IKJURIO.The Knowledge—CreatingCompany:How Japanese CompaniesCreate theDynamics of Innovation[M].OxfordUniversity Press,1995.

The Weakness of Knowledge,Unsticky Region,

and the Construction of Implicit Knowledge

LIU Da-zhia,WU Li-juanb

(a.College of Economics and Management,Dalian Nationalities University;b.Research Center of Northeast Minorities,Dalian Nationalities University,Dalian Liaoning 116605,China)

Based on the historical effect of minority regions'development,this paper proposes that the underdevelopment of minority regions is,to some extent,due to such mechanism as the structural deflection of implicit knowledge,the deficiency of regional sticky power,the weakness effect of regional knowledge and the underdevelopment of regional technology and economy.To solve these problems,we should enhance mutual activities between minority regions and nationalities universities which are regarded as“knowledge resources regions”so as to form an effective cycle of“ISCI”,and finally improve the structure of minority regions'implicit knowledge and regional sticky power.

the weakness of knowledge;unsticky region;minority regions;implicit knowledge

F061.5

A

1009-315X(2011)04-0388-06

2010-10-28最后

2011-03-03

国家社会科学基金资助项目(09CMZ027)。

刘大志(1973-),男,吉林长春人,副教授,博士后,学校优秀学术带头人,主要从事区域经济学、民族经济学研究。

(责任编辑 董邦国)