事件、争论与权力:风险场域的运作逻辑

2011-12-25张乐,童星

张 乐,童 星

(1.山东大学威海分校 公共管理系,山东 威海 264209;2.南京大学 政府管理学院,江苏 南京 210093)

事件、争论与权力:风险场域的运作逻辑

张 乐1,童 星2

(1.山东大学威海分校 公共管理系,山东 威海 264209;2.南京大学 政府管理学院,江苏 南京 210093)

突发事件带来的不仅仅是人员伤亡和财产损失等物理性伤害,它还为社会构建了一个“风险场域”。在这个场域中,各类行动者围绕着危险的界定、事故责任的认定以及风险的防范等议题展开激烈而广泛的争论,其核心问题是对风险话语权的分配与再生产。从本质上讲,行动者对话语权争夺的深入会将风险转化成其他社会矛盾的替代物。这一过程在社会网络、大众传媒的影响下改变着原来场域的利益格局和权力分配关系。

突发事件;场域;社会风险

一、问题的缘起

社会风险问题是复杂的,这一方面是由世界本身的复杂性和不确定性所决定的,另一方面它又源于人们对风险理解和反应的巨大差异性,而关于风险现象的任何研究也随之变得越来越富有争议。就社会科学的研究领域而言,由乌尔里希·贝克等人开创的风险社会理论[1](P1-32)和玛丽·道格拉斯引领的风险文化路径[2](P119-141)在众多研究中独树一帜,前者警示性地揭示了工业化、现代化所导致的世界范围内超越阶级和文化的生态风险的危害,后者则更为注重现代风险的建构本性,强调文化价值对风险的形塑作用。上述思路对中国转型期的风险研究无疑具有重要的借鉴意义,但是目前的风险理论都无法给我国的社会风险及其影响提供一个全面且有效的解释。本文从埃尔·布迪厄的“场域”理论汲取灵感,提出一个“风险场域”的综合框架,重新解读那些复杂且超出常规管理范围的风险现象。布迪厄用“场域”(field)来指称各种社会关系的运作空间,认为各种场域都是特定的社会行动者相互关系网络所表现的各种社会力量和因素的综合体,每一个子场域都有自身的逻辑与规则[3](P138)。据此,我们将各类突发风险事件的酝酿、爆发与发展的独特运作空间称之为风险场域,用它来描述风险环境中诸社会行动者所处的位置及其互动关系。在我国主要的四类突发风险事件中,安全生产事故是比较特殊的一类,它是一种兼具物理和人为因素并与社会的经济发展和结构转型密切相关的风险类型,因此更容易形成竞争性的场域空间。本文选取较为典型的两起安全生产事故,具体说明社会利益群体对风险问题的反应方式以及制度行为与非制度行为在风险场域中的运作逻辑。

二、风险场域中的策略与行为选择机制

危险来临,人们的行为并非都是匆忙的应对。一旦将各种关于风险的社会行为放在特定场域中进行审视,我们会发现政府、企业、媒体和相对分散的个人都变成了积极的行动者,对风险评估和风险规制等内容进行着议题式的力量博弈,这时的风险场域显示出行动者、资源与权力的复杂关系。突发事故在带来危险的同时也带来了改变场域结构的机遇,故而占据场域中各种位置的机构、个人或者群体都会寻求各种策略,运用各种力量来保证或者改善他们现有的位置,这样行动的最终目的就是要产生一个对自己更为有利的行动结构,建构一种对自身状况最为有利的制度化原则,以便重新界定风险并进而规避风险。

1.企业与政府之间的风险博弈

(1)掩盖抑或揭露

安全事故发生后,多数企业会采取“大事化小、小事化了”的处理方式。尤其是在事故的最初阶段,企业风险行为往往表现为对责任的推卸和对事故状况的隐瞒。正是这些推卸和隐瞒,将地方政府置于“尴尬”的境地,迫使其要么参与到为责任企业化解危机的行动中来,要么对责任企业采取“杀一儆百”的措施,转移公众视线,推卸自身疏于监管的责任。企业和政府之间这种“风险衰减行动”恰恰蕴藏了更大的危险,隐瞒和不负责任的推卸行为只会导致事故不能得到及时而有效的控制,暂时被“压制和掩盖”,在大众传媒的舆论监督和中央政府的行政督察下最终都会暴露。因此,责任企业和地方政府的风险衰减只造成保护措施的减少,势必会带来更大的社会负面影响。

松花江水污染事件 在2005年11月14日的新闻发布会上,吉林市官方向媒体介绍,经专家测定爆炸不会造成大规模水体被污染。而事实上在污染带流出吉林市之前,环保部门已将污染情况通报了长春市和哈尔滨市以及黑龙江省,而上述省市的政府都没有把污染情况及时告知居民。2005年11月21日14时,哈尔滨市人民政府却以《关于市区供水管网设施进行全面检修临时停水的公告》的方式告知居民停水时间长达 4 天[4](P438)。

杭州地铁工地塌陷事故 2008年11月16日-19日,国家安监总局负责人“怒批”施工方负责人的画面在当地媒体反复播出,杭州市党政机关的领导人也开始在多种场合表示了对施工方的谴责。可是在11月17日,施工方中铁四局杭州地铁一号线“湘湖站”项目部常务副经理首次向媒体通报时称,“赶工期”、“地方政府领导意见替代科学决策”等因素是导致杭州地铁工地事故的问题所在[5]。

两起事故虽同为安全生产事故,但是作为监管者的政府和作为主要责任者的企业的反应各有不同。水污染事件的责任企业和地方政府互有利益牵涉,属于典型的“连带责任关系”:一旦出现问题,不仅具体负责人要承担责任,而且要追究主管领导和上级政府领导的责任。这种连带责任机制导致了“一荣俱荣,一损俱损”的利益共同体,加剧了基层政府与企业之间的共谋行为——基层政府与相关利益群体(机构)相互配合,采取各种策略应对来自更上级政府的政策法令和检查监督[6]。而在地铁工地事故中,由于施工方中铁四局和杭州市政府之间没有直接的隶属关系,结果,地方政府并没有参与到责任企业的问题掩盖行为中去,而是相当积极主动地谴责施工企业。这与松花江水污染事件形成了鲜明的对比。当然,无论是掩盖还是谴责都无法回避风险的威胁和伤害,同样会引起公众、媒体的关注并加剧风险信息的传播。

(2)政绩与监管

那些造成特别重大人身伤亡或者巨大经济损失的安全生产事故,其性质特别严重,产生的影响特别重大,它会牵涉到企业所在地政府的政绩考评得分,也必然引起中央的高度重视与严厉的安全监管、问责。地方与中央的这种博弈关系,在风险事故的应急处理方面表现得更为突出。一般情况下,中央政府都会凭借政治和司法上的权威地位给予地方政府和相应责任企业以行政、纪律处罚。

松花江水污染事件 2005年12月6日,国务院调查组成立,下设技术组、管理组和综合组,最高人民检察院也派人参加。2006年11月25日,国务院通报了对处理吉化爆炸与松花江污染事件的处理情况,给予中石油集团公司高层领导行政记过处分,给予吉化分公司负责人、吉化分公司“双苯厂”厂长等9名事故责任人员党纪政纪处分;给予吉林省环保局的领导行政和党内处分,给予吉林市环保局局长行政警告处分[7]。

中央政府动用“绝对权威”给予相关责任人的处分在很大程度上挽回了民心,赢得了普通百姓的赞许。这说明,政治权力(特别是中央权威)是作为资源再分配的仲裁者和控制者而存在的,无论对责任企业和地方政府的某些风险衰减行为采取纵容态度或者监管措施,其目的都是要明确那种支配与被支配的关系。毕竟,国家权力的存在需要保有正当、合法的声望资源,一切政权为了维持其统治,必须设法使自身的合法性声望和地位得到不断的维持。安全生产事故风险引发的社会危机动摇了政权的合法化基础,因此,风险管理者会通过行政和司法等权力手段重塑中央的权力和威信。地方政府与企业共谋的最终目的都是想规避风险,或者将风险带来的威胁尤其是风险放大后的政治影响衰减到最小。但是中央政府也在对地方政府和企业的监管中逐步积累了经验,在事故调查组的成员组成和工作方式上可以清晰地看到这一点。安监部门、环保部门、司法机构等诸多行政和技术环节的联合调查,在很大程度上遏制了地方政府出于自身利益和政绩考虑而做出的风险衰减行动,降低了由于减少社会保护和防范措施所产生的经济损失和更大程度的人员伤亡。

2.话语权的争夺与风险议题的转换

权力渗透于社会的各个不同领域,话语本身就是权力。在风险情境中,权力发挥作用的空间不再局限于政治领域,也不单纯表现为国家政权,它是一种复合形态,可以是政治性的,也可以是经济、社会和文化性的。定义和解释风险,进行广泛的社会动员,所有这些都需要权力的运作。因此,谁能发言、谁主导发言与谁决定发言就成了非常关键的问题。维持社会秩序稳定,掌控风险解读的话语权,从而获得广泛的社会支持与信任,这是风险场域中各方力量参与博弈的最终目标。根源于突发事件紧迫性和临时性的风险场域的“发言”规则并非一开始便规定下来,而是每个有机会发言的群体和机构(当然也包括个人),在论辩、冲突、排挤与妥协中相互争夺话语空间后逐步确定的。在这个空间中,各种行动的意义不在于一个既定模式化下的实践活动,而是一个多元意见表达的过程。

(1)专家与政府的风险话语权竞争

获取风险话语的支配权是场域不断运作和不断更新的基础和出发点。风险场域中的利益关系不断随着个人或者群体所处的社会位置和主观态度而转变。当技术专家和政府官员分属于不同利益集团的时候,他们面对相同的风险事件会采取不同的方式参与到对风险话语权的争夺中来。

杭州地铁工地塌陷事故 2008年11月17日,一名中国工程院院士在接受央视《新闻1+1》采访时称,湘湖地铁站在规划、设计阶段都存在问题,杭州市领导及政府要对此承担责任。对此,杭州市政府回应道:该院士的言论违背事实,混淆视听,干扰了现场施救和事故处置工作[8]。11月19日,一封以杭州地铁“1号线”项目部常务副经理名义写给央视主持人的公开信在网络上迅速传开,否认说过“责任在施工方”的话[9]。而批评政府的工程院院士担任着中铁隧道集团副总工程师一职(中铁隧道集团与中铁四局隶属同一家企业)的身份背景在网上广泛传播,引发人们关于企业的技术专家与政府强势团体的责任之争。

不难看出,安全生产事故所引出的风险话题一旦进入社会的议程,参与其中的个人在本质上就会受到其所属机构、组织甚至集团性质的影响,他们作为组织成员的身份会在很大程度上决定着他们在风险议题中表达的观点[10]。很多情况下,事故的责任认定需要相关“证据”的支持,而这些证据的“真实性和有效性”有时又存在争议,这就为风险的社会争论留下了较大的空间。不同成员身份的“专家”在同政府对风险责任进行“辩论”的时候往往会出现两极分化的观点。不同视角之间的争论会更加激烈,而这种激烈的争论又吸引着更多的人加入到风险议题的讨论中。结果,风险议题话语权之争导致了公众对风险不确定性的感知增强,从而加深了人们对危险是否被管理机构充分理解的忧虑。

(2)媒体对风险议题的转移

1)官方媒体作为党政“喉舌”的反应方式。大众传媒凭借着先天的“新闻敏感性”和现代化的技术手段掌握了大量的风险信息,并且拥有公众的信任这样一种宝贵的资源,从而使得媒体具有了“准专家”的地位。鉴于此,我国的新闻传播制度一直把电视台、电台、党报等新闻单位定位为政府的“喉舌”。凡遇重大突发的风险事件,官方媒体都会严格遵守新闻纪律,按照政府的意图有选择地发布和传播风险信息,甚至在政府的要求下对已经或将要发生的事故“淡化”处理,结果丧失了媒体本来应具有的风险预警的功能。极端的时候,事发地的主流媒体会对近在眼前的“重大”新闻事件“视而不见、听而不闻”,帮助责任企业和地方政府封锁、掩盖风险信息。

松花江水污染事件 吉林石化双苯厂胺苯车间爆炸后,《吉林日报》从14日到17日的报道内容分别是:省领导赴现场部署救援,事故不影响主业生产;事故处理有序进行,生产整体正常;应急预案措施得力;通报要认真吸取教训,加强安全生产。关于爆炸所引起的吉林松花江段污染却只字未提,只说爆炸没有造成大气污染[11]。

某些媒体不向百姓告知污染实情,反而以大量“负面新闻正面报道”的手法,营造出“有序”、“有效”的虚假安全局面。这反映出媒体对风险议题的参与报道不只是遵守新闻传播的基本价值和解释模式,也会依据所在组织和群体的文化偏见以及“内部规定”来构造风险议题。当然,媒体的风险建构会因自身与风险制造者的隶属关系和利益关联度的不同而有所差异。在水污染事故的初期,地方媒体通过对相关风险信息的“过滤”方式,以政府看似积极的风险处置行动来淡化石化公司的污染事实,用政府积极的“做秀”信息来替代生态污染的风险信息。

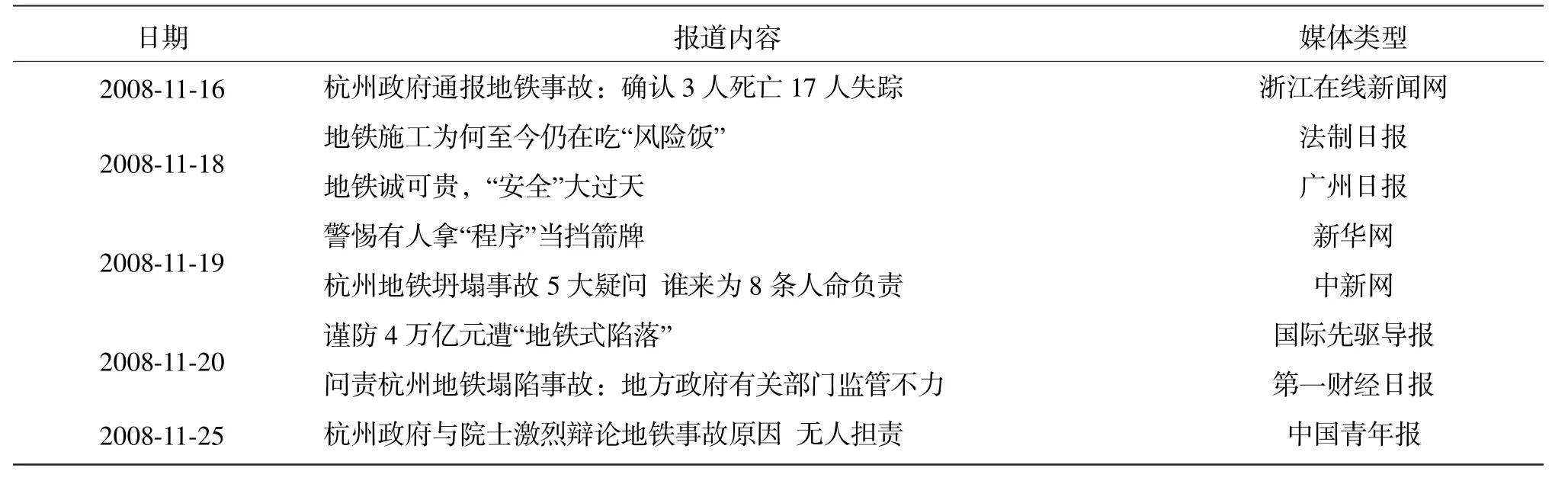

2)风险议题的转移。安全生产事故首先被媒体报道的是人员伤亡情况,多数媒体都希望在第一时间获取这份数据或者名单。在对人员伤亡数据的曝光中,媒体展开了对风险信息的首次传播。公众也是根据媒体公布的伤亡数据来判断风险危险的程度。媒体对事故伤亡的关注之后紧接着的一个议题就是“谁为事故负责”,从对伤亡数据的披露到事故责任的主观认定与社会舆论引导,媒体完成了对风险议题的转换。

表1 媒体对杭州地铁工地事故报道标题的变化[5]

从表1可以清楚地看出,媒体在风险场域中最显著的功能就是对风险话语的建构。多数风险的社会处理过程都包含着媒体对特定风险议题的语言控制、符号解读和象征性的政治竞争。媒体对安全生产事故本身的物理过程的报道以及事故处理和责任认定等问题的选择性报道,都可能形成新的关于风险问题的定义,通过文字、声音、图片等综合形式传播给公众。这样有选择地构建风险议题的好处在于,风险报道可以维持甚至增加媒体的力量,提高自身所拥有的那些资源形式的价值,维持媒体对公众视线吸引的优势。各类媒体都尽力使自己与政府和责任企业区分开来,建立自己对场域的风险特征等方面的话语垄断。

3.弱者的反抗:风险谣言与社会恐慌

普通公众缺乏充足的经济资源和政治资源规避风险,作为相对分散的个体而存在的时候,他们总是处在各种风险受害者和承担者的位置。但是,普通人也不会完全心甘情愿地接受风险,更不会在危险来临之时坐以待毙,他们会用自己独特的方式对风险做出反应,对场域的支配者的风险社会建构做出言语和行动的抗争。而这些抗争正如《弱者的武器》一书中所描绘的那样,人们几乎不需要事先的协调或计划,利用心照不宣的理解和非正式的网络,通常表现为一种个体的自发形式,而且避免直接地、仅是象征性地对抗权威[12](P2-3)。事实也是如此,面对突发事件,人们会制造有关风险事件的谣言,并迅速地传播它、加工它,以便对抗政府和企业对事故真相的掩盖与信息“封锁”。人们有意无意表现出那些看似无理性的社会恐慌行为,其本质上都是为了发出对政府、企业甚至媒体的不信任的明显信号,从而产生强大的质疑性的群体压力,迫使场域中的原有支配者做出行动和政策上的调整来积极应对之。

(1)被封锁的真相与谣言的盛行

事实表明,安全生产事故的责任者都会“本能”地隐瞒相关的风险信息,甚至篡改事故发生的原因,试图将风险信息“锁”在源头。可是,安全事故带来的其他危险并不会随着责任企业和政府的“信息封锁”而消失。突发事件会使公众处于信息“饥渴”状态,此时如果媒体处于“失语”状态,就很容易给谣言提供滋生蔓延的空间[13]。当人们无法从正式渠道获得信息,小道消息甚至谣言就会乘虚而入,让事故变得更具社会危害性。

松花江水污染事件 哈尔滨市的地震谣言通过人际的口耳相传产生了三个版本:2005年11月22日晚8时到10时,将发生5.3级地震;2005年11月22日晚10时到11:30时,将发生5.7级地震;2005年11月22日晚12时到23日凌晨3时,将发生7级地震。其实,在2005年7月25日,大庆市某村庄发生了里氏5.1级地震,当时哈尔滨市有明显震感。虽然地震过去3个月之久,但普通市民对此记忆犹新。市民的担心没有得到权威部门的回应,谣言继续演变成了大庆长期采油,地层中空,早晚会塌陷导致地震波及哈尔滨市[4](P440)。

水污染事件中的地震谣言包含了谣言的一般特征:一是事件紧急。日常生活用水是维持生命的必要资源。一次毫无征兆的长时间城市停水通知让公众觉得基本生存受到了巨大威胁。二是风险信息的模糊。地方政府在爆炸发生后的多日内都没有向公众公布水体受污染情况的可靠信息,这也给后来谣言的形成提供了“加工”和随意“阐释”的机会。很明显,突发风险事件中出现的谣言都基本符合“弱者”自发反抗的基本形态。紧迫的事态,权威信息的缺失,模糊信息的存在,这些因素的组合让人们迫切需要一种自我减压的解释系统来为自己的后续行为提供合理性支持。

(2)风险感知与社会恐慌

安全生产事故直接威胁到当事人的健康和生命,随着事故物理性后果的放大,这些伤害会威胁到更大空间领域的其他人。当物理伤害是潜在的、不易辨识的,掌握真相的机构又刻意隐瞒信息而采取其他迂回策略进而减少保护行为的时候,与危险相关的谣言流行就会导致公众较高程度的风险感知,进而引发恐慌行为。这种恐慌既是出于本能的自我保护,又是在信息可靠性和权威性不足的情况下不得不做出“推理”的结果。

松花江水污染事件 大抢水。当水污染威胁到哈尔滨这样的大城市居民生活安全的时候,市政府采取了大面积长时间停水的措施。自来水停止供应,市民的第一反应就是进入超市“抢购”瓶装水,正在上班的人电话通知家人、亲友加入到购水的行列中,只要与饮用水有关的产品如鲜奶、饮料、啤酒都被购买一空。仅11月21日一天的卖出量相当于平时100天的供应量[4](P442-443)。

外出避祸。饮用水困难和地震谣言快速转变成外逃等风险规避行为。一些哈尔滨市民投亲靠友,甚至到外地住进了宾馆旅店。在距离哈尔滨较远的大连市的宾馆里住满了“避难”的哈尔滨人,停车场也满是哈尔滨的车辆,连飞往外地的哈尔滨航班机票都告罄。

安全生产事故引发的社会焦虑与恐慌,是人们在当代风险社会状态下失去了“本体安全感”的一种本能反应。当人们处在一种对现代生活的焦虑陌生感之中时,就会质疑现代社会赖以为基础的法制制度、政治制度和各类安全设置的有效性,甚至产生了企图夺回科技官僚主导政策及诠释风险的霸权的想法和行为。从形式上看,公众自发的抗争既包括了谣言与恐慌,也有前文所述的社会舆论对风险议题的建构与转移。无论形式如何,它们都反映了普通人对于自我安全和切身利益的诉求,这种诉求中包含了力量巨大的社会信任和给予执政者合法性的价值承诺。风险场域中更多的人也正是通过类似的行动,改变着乃至缩小着政府(国家)、经济集团等强势机构对公共政策的选择范围。随着相关危机处置措施的出台,后续更为透明的信息发布和公开,对物理性危险的及时清除和防范等,都会在很大程度上缓解普通公众的恐慌情绪,促使社会秩序得以迅速的恢复。相同或者类似事件的频发已经敦促风险管理者在政策设计上做出制度性的改良,例如《突发事件应对法》的制定与实施,《政府信息公开条例》中关于确保媒体报道权和公众知情权等条规,都在根本上改变了社会场域的资源组合方式与风险参与者的空间关系。

三、小结与反思

1.风险证据的困境

在突发风险来临之时,有关风险的界定、安全的范围和防范措施以及谁该为危险的扩散负责等都会成为社会争论的焦点。不同的行动者(群体、机构)在这些富有争议性的问题上达成一致并非易事。面对风险存在着其他证据或者检验、规避的方法可以选择,往往选择一种策略就必须放弃另外多种策略,而最后的后果在风险评估中会有很大的不同。拒绝一个策略选择甚至完全证伪一个风险主张所需要的时间远远超过一般人等待的耐心,物理性风险的伤害扩散与社会要求安全的诉求也不会允许太长时间的讨论。而且,大多数人对于不同来源的风险界定、阐释和规避措施所导致的竞争性说明感到迷惑,他们经常会听到来自政府、媒体和技术专家领域针对风险建议的不同声音。这些意见会在各个层面(人际之间、互联网上、电视新闻)引发广泛的辩论,当这些辩论无法很快达成一致时,公众会因为缺乏安全感而感到强烈的沮丧和愤怒,这种愤怒在严重的时候会将任何风险问题转化成社会舆论和道德问题,质疑政府、企业甚至媒体的风险沟通的动机,丧失继续与风险管理机构合作或继续给予信任的耐心,谴责风险制造者的各种行为,造成更大的社会性风险后果,甚至会影响到政权统治的合法化基础。

2.风险场域中争论的象征性

风险争论以及由此引发的社会冲突,在本质上很可能远远超出风险问题本身,很多与风险有关的象征性扩展才是其真正的症结所在。风险的社会争论来自社会各个群体和机构对风险的感知,而由风险感知诱发的风险行为又和社会的、文化的背景密切相关,风险场域中的行为并非“刺激-反应”模式这么简单。那些被感知到的风险通过社会信息放大和阐释获得了象征性的内容,风险问题很容易被转化成社会公正、公共责任、合法化等政治问题和道德判断。风险争论的深入会将风险作为其他社会矛盾的替代物,在社会网络、大众传媒的影响下改变着原来场域的利益格局和权力分配关系,甚至会重塑整个社会的深层次结构。突发事件引起的社会争论在于风险沟通的不顺畅,日常生活的沟通渠道被日趋复杂的专业知识和行政权力的统治所取代,如此一来,人们掌握、理解现代事务的能力愈趋薄弱,而社会认同的基础也将逐渐丧失,人们无法凭借制度化的程序关心和学习公共事务,最终导致公共领域的危机。

3.风险场域中的权力、资源再分配

风险话语权的争夺方式取决于人们在场域中的位置(特定资源的分配),也取决于他们对场域的认知,而后者又依赖于他们对场域采取的既有立场。风险情境中的行动策略更像一个社会函数,(主动或者被动的)参与者原有资源与权力的数量、种类所形成的位置结构,在时间的进程中不断演变成新的行动的机会。人们根据自己的立场,选择自己关心的风险议题投入对话和沟通,而且讨论不局限在正统、专业、权威的议题中,甚至参与者不用完全受社会立场的影响。相反,公众和媒体试图通过各种风险议题的争论形式打破官方、技术专家对风险信息的支配和解读权力,构建一种去中心化的运作新模式。这说明,风险场域的运作不是由单一的行动者决定的,即使在场域中存在着占支配地位的行动者或者机构,他们也要权衡其他行动者的力量和资源状况,而不能采取单向的行动。民间的谣言和社会恐慌的发生也反映出政府的权力并非无限,由于风险的复合性与不确定性,对于它的治理也不可能完全依靠单一的行政权力。政府机构在进行社会动员和资源调配时,还要考虑到公众的支持和社会舆论的要求。尤其是在风险突发需要社会各界积极合作时,风险场域中的参与者便有了随时随地进入并争取发言的机会,而且在他们的发言互动中呈现多元、异质和互为主体性的特征。这就使得参与者本身作为发言的主体,有可能重新夺回对特定风险主张的权利。

突发风险场域的内在运作逻辑告诉我们,解决风险问题尤其是化解风险话语权争论需要全社会重新认识沟通的重要性。面对当前中国社会多元化趋势和利益自主的事实,应正视社会冲突和裂痕,对采取公开、集体的形式来主张自己的权利的现象应视作市场经济条件下公民社会的一种自我理解和自我表达[14]。毕竟社会价值层面的冲突不仅仅是表面观点、立场的相左,更是源自社会原本共同信仰的基础和社会发展的依据受到了侵蚀。治理的出路,不在于一味地依赖行政、司法甚至是意识形态的控制力量,而是应该重新反省并促成当代社会多元共存的逐步发展与壮大。

[1]乌尔里希·贝克.风险社会(何博闻译)[M].南京:译林出版社,2004.

[2]玛丽·道格拉斯.洁净与危险(黄剑波,卢 忱,柳博译)[M].北京:民族出版社,2008.

[3]埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思——反思社会学导引(李 猛,李 康译)[M].北京:中央编译出版社,1998.

[4]程美东.透视当代中国重大突发事件(1949-2005)[M].北京:中共党史出版社,2008.

[5]11.15杭州地铁工地塌陷事故网络舆情案例分析[EB/OL].http://zcxx.people.com.cn/OpinionShow.aspx?id=163,2010-12-25.

[6]周雪光.基层政府间的“共谋现象”:一个政府行为的制度逻辑[J].社会学研究,2008,(6):1-20.

[7]新华社.国务院处理吉化爆炸污染事件责任人[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/mrdx/2006-11/25/content_53 73122.htm,2010-12-09.

[8]曾晓东.杭州市就地铁建设决策问题回应专家指责[EB/OL].中国广播网,http://www.cnr.cn/2008zt/dttx/t bbd/200811/t20081121_505156869.html,2010-12-09.

[9]杭州地铁梅小峰致著名主持人张泉灵的一封信[EB/OL].http://fuxing.bbs.cctv.com/viewthread.php?tid=11936957,2010-11-05.

[10]Raynor,S&Cantor,R.How fair is safe enough?The cultural a roach to societal technology choice.Risk Analysis,1987,(7),3-9.

[11]陈力丹,陈俊妮.松花江水污染事件中信息流障碍分析[J].新闻界,2005,(6):13-22.

[12]詹姆斯·斯科特.弱者的武器(郑广怀,张教,何江德译)[M].南京:译林出版社,2007.

[13]杨晓峰.灾难事件中新闻报道的社会责任[J].甘肃社会科学,2010,(2):78-80.

[14]冉光仙,徐明忠.论“非直接利益冲突”与公共精神的培育[J].甘肃社会科学,2010,(6):229-232.

(责任编校:文 泉)

Events,Arguments and Power:The Operational Logic of Risk Field

ZHANG Le1,TONG Xing2

(1.Public Administration Department,Shandong University at Weihai,Shandong 264209,China;2.College of Public Administration,Nanjing University,Nanjing,Jiangsu 210093,China)

Emergency events bring about not only human casualties and property losses and other physical injury,and they also build a“Field of Risk”for society.In this field,all kinds of actors around the definition of risk,identification of responsible for the accident,as well as risk prevention and other issues have wide-ranging and heated debate;the core issue is distribution and reproduce of the hegemony.In essence,the struggle for the hegemony in depth will transform the risk into an alternative of the other social conflicts.Under the influence of social network and mass media,the process is changing the benefit patterns of the original field and distribution relations of the power.

emergency;field;social risk

C914

A

1000-2529(2011)03-0074-05

2011-01-20

国家社会科学基金重大攻关项目“建立健全社会预警机制与应急管理体系”(06ZD&025);山东省社科规划项目“突发事件的风险放大机制及其复合治理研究”(09CSHZ09);山东大学自主创新基金项目“风险感知与风险沟通:对山东核电项目的社会学考察”(2010SHJQ002)

张 乐(1978-),男,山东威海人,山东大学威海分校公共管理系讲师,社会学博士;童 星(1948-),男,江苏南京人,南京大学政府管理学院教授,博士生导师。