新时期大学生就业问题分析——基于营销学产品层次模型的视角

2011-12-20何小洲周治娟

何小洲,周治娟

(重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400030)

●营销管理

新时期大学生就业问题分析

——基于营销学产品层次模型的视角

何小洲,周治娟

(重庆大学 经济与工商管理学院,重庆 400030)

文章借助于营销学中的产品层次模型,以大学生作为具有能动性的特殊“产品”的全新视角,对我国大学生就业难与企业招人难这一“大学生就业市场悖论”进行了研究。在勾画出当前大学生作为 “特殊产品”的产品层次图后,指出了大学生的就业难的症结,并提出了可资借鉴的政策性建议。

产品层次模型;大学生;就业问题

一、问题的提出

我国自 1999年实行大规模扩招以来,高等教育获得了空前发展。与此同时,大学生就业困难也成为一个社会普遍关注的热点问题。2009年全国高校毕业生已增加到 610万人,加上 2008年应届毕业生未就业的 168万,2009年需就业的高校毕业人数达 780万左右。据教育部统计,截止 2009年 7月 1日,有 415万高校毕业生落实去向,高校毕业生就业率仅为 68%,这意味着仍有 365万左右的大学毕业生未能走上工作岗位。然而,根据国家统计局 2005年全国 1%人口抽样调查显示,全国具有专科及以上学历的人仅占总人口的5.18%。到 2020年,我国人均 GDP达到 3800美元左右时,需要 10%左右的大专以上人才,绝对数约 1.4亿人[1]。另外,中国人事科学研究院 2007年发布《中国人才报告》预计,到 2010年我国专业技术人才供应总量为 4000万人,而需求总量为 6000万人。事实上,以我国的人口总数和经济社会发展对未来高素质劳动者的需求而言,大学毕业生不是多了,而是远远不够。而且,企业也招不到合适的人才,万宝盛华 (中国)2010年发布的《全球人才短缺:雇主品牌何以举足轻重》白皮书显示,中国内地有 15%的雇主在努力填补职位空缺,这一比例与 2008年持平。于是,我国出现了大学生就业难与企业招人难的特殊现象。调查数据显示:目前 45%的企业招不到合适的人,50%的人找不到合适的工作[2]。我国大学生就业市场这一“悖论”显然已经超出传统经济学的解释范围。

这种“产品”与 “顾客”之间的供需错位,岗位空缺和失业并存的现象,是社会人力资源配置效率不高的体现,也是人才资源的极大浪费,同时也成为社会稳定的潜在不和谐因素。大学生就业问题在国外也一直存在,并吸引了许多学者的关注。Watts,A.G.和 Van Esbroek,R.(1998)[3]认为,许多国家的毕业生失业率很高,雇主、政治家和媒体都应该帮助学生提升就业能力并为他们进入劳动力市场提供支持。Hillage,J.和 Pollard,E.(1998)[4]认为,对个人而言,就业能力取决于他们所拥有的知识、技能与态度等资产,取决于他们使用和配置这些资产的方式与向雇主展示这些资产的方式以及他们寻找工作的特定环境。Niall O’Higgins(2002)[5]在成熟劳动力市场假设的基础上,从需求、供给和供求匹配三方面入手对大学生就业问题及就业的促进措施进行了研究。针对我国大学生就业市场这一 “悖论”,国内学者赖德胜 (2001)[6]认为大学生就业难是劳动力市场分割这一特定制度背景下,大学毕业生与用人单位相互搜寻的结果,大学毕业生就业难是相对的,具有转型性和结构性的特点,即在某些大中城市,大学毕业生的供给量是相对过剩的,但在广大农村地区和西部地区,他们则是绝对不足。刘晖等 (2006)[7]认为导致就业问题的主要原因是高校扩招、经济发展水平不够和相关政策机制不够健全。李晓勤(2008)从行为经济学的角度对大学生就业问题进行了分析,认为非理性行为产生的原因在于行为人在不确定条件下决策时的各种认知偏差,其后果是降低了就业成功率,加大了就业风险。

国内外学者对大学生就业问题的研究为本文提供了研究的视角借鉴与逻辑起点,无疑是重要的和必需的。但是,国外学者对大学生就业问题的研究是建立在成熟劳动力市场以及人口少且经济发达的基础之上的,我国人口多,经济发展相对落后的现实国情对这一结论的适用性构成了明显的约束。而国内已有研究成果因为研究视角的趋同,主要是从国家、高校与学生如何调整相互的关系、角色等方面来探寻大学生就业问题的解决,并未能对“悖论”做出一个合理的解释,当然也无助于大学生就业问题的真正解决。

依据传统的经济学理论,大学毕业生的供需“错位”,其主要 “责任”在供给方。在我国大学生就业基本趋于市场化,并由过去的“卖方市场”转变成“买方市场”的现实背景下,作为劳动力市场的供给方,大学无疑充当了 “企业”的角色,大学生就是高校 “加工”培养后的 “特殊产品”[8](曾湘泉,2009)。而且,国家每年对大学大量的财政资金投入,加上大学里教职工的投入,如果我们将适应社会需求的大学毕业生看作是大学的产出,大学也完全可以看作一个独立核算的追求投入产出最大化的 “企业”。因此,从科特勒经典理论产品层次模型的角度分析,从供给方出发,找到人才市场供求不匹配的根源,分析教育产品的属性与缺陷所在,探索满足顾客需求的解决方案,是本文构思的初衷。

二、营销学中的产品层次模型

高校通过对学生的“加工”培养,提高了学生的智力、体力、能力、素质等,将教育服务转化成学生的人力资本。因此,教育是一种人才或劳动力的生产和再生产过程,其产品就是学生。作为高等教育最重要的 “特殊产品”,大学生是主体属性和商品属性的统一体,具有一般产品的基本属性,目前大学生的就业问题实际上就是 “产品滞销”问题,因此,本文拟从产品层次模型的角度出发,对大学生目前就业问题进行深入剖析,找出就业难问题根源。

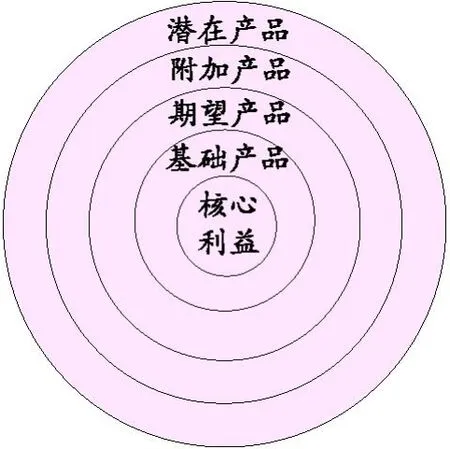

“现代营销学之父”Philip Kotler在其经典著作《营销管理》第 12版中,对产品层次模型进行了详细阐述,认为人们在计划市场供应品时,应考虑五个产品层次,即核心利益、基础产品、期望产品、附加产品和潜在产品[9],如图 1所示:

图1 产品的五个层次

最基本的层次是核心利益 (core benefit):顾客真正购买的基本服务或利益。第二个层次是基础产品 (basic product),即产品的基本形式。第三个层次是期望产品 (expected product),购买者购买产品通常希望和默认的一组属性和条件。第四个层次是附加产品 (augmented product),即包括增加的服务和利益。第五个层次是潜在产品 (potential product),即该产品最终可能会实现的全部附加部分和将来会转换的部分。

产品层次模型中的各层次重要性在竞争中是动态变化的。在竞争初期 (不成熟阶段),重点是前三个层次,而在竞争晚期 (成熟阶段),重点转向后两个层次。事实上,在发达国家,品牌定位和竞争发生在附加产品层次。在发展中国家,如中国和印度,竞争主要发生在期望产品层次。正如Theodore Levitt所说,新竞争并不在于各家公司在其工厂中生产什么,而在于在工厂以外他们增加的形式,诸如包装、服务、广告、客户咨询、融资、送货安排、仓储以及人们所重视的其他价值[10]

三、基于产品层次模型的就业问题分析

现代营销学认为,如今市场不再是为产品找到合适的顾客,而是为顾客设计适合的产品,用 “耕种”代替“猎取”。Levitt认为,营销要注重买方的需要,要考虑通过产品以及与创造、传递产品和最终消费产品有关的所有事情,来满足顾客的需要,大学生就业市场也不例外。高校在向企业供应教育产品——大学生时,要首先确定劳动力市场和企业的大学生这一特殊产品在五个产品层次的需要。

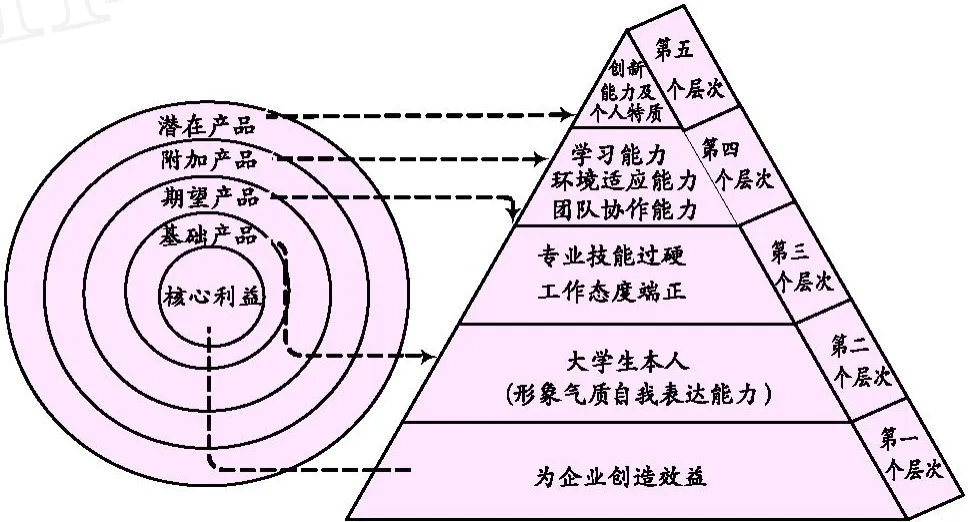

本文结合国际劳工组织 ( ILO)对职业能力 (包括专业能力、方法能力、社会能力)的释义,用人单位看重的大学生素质以及曾湘泉等的研究成果,界定了大学生作为 “产品”的五个层次,如图 2所示。

图2 大学生产品层次结构图

第一个层次是核心利益,即顾客真正想要购买的服务或利益。对于企业而言,雇佣大学生最根本的目的,是为企业创造更多的利润。在市场经济中,企业作为一个独立进行成本收益核算的经济实体,只有不断创造利润,向前发展才能有立足之地,这也是雇佣员工的真正目的。

第二个层次是基础产品,是能够带来核心利益的产品基本形式。大学生本人就是基础产品,是能给企业带来效益的最基本的形式。挑选大学生这一特殊产品,需求者有两种方式:看和听。看,即看形象气质,听,即听口才表达。因此,更进一步看,这里的基础产品是大学生个人的形象气质和自我表达能力。良好的个人形象气质和自我表达能力相当于“产品的包装形象”。中国人民大学在对就业困难学生的调查中发现,性格内向、不善于表达也是学生就业困难的主要原因之一,个人形象和表达被誉为“敲开企业大门的第一块砖”。

第三个层次是期望产品,就大学生这一特殊产品来说,用人单位都希望雇佣的员工能够胜任本职工作,且能够认真做事,这就需要大学生有适应工作的专业知识和认真的工作态度。调查表明,用人单位最看重的大学生素质中,专业知识与技艺水平排在首位[11]。企业关注应聘大学生的专业,即表明专业知识是获得就业岗位至关重要的最好例证。然而在新的就业环境下,当前大学生却没有认识到专业能力的重要性,据《2009年大学生就业状况调查》显示,认为企业关心专业成绩的仅占 5.4%。当然,有了充分的专业知识储备还不足以将工作干好,还必须有良好的工作态度,这里主要是指敬业精神。调查显示,58.7%的企业认为敬业精神是最重要的因素[12],同时,敬业精神也是企业认为大学生最欠缺的首位要素。部分大学生不能踏实工作,求闲怕苦,工作后频频跳槽的现象非常普遍,更谈不上敬业精神。北京市曾对 96家用人单位做过调查,大学毕业生首次就业后 3年内跳槽率达到 70%。

第四个层次是附加产品,对企业而言,附加产品就是大学生身上附加的能力和特征,主要包括学习能力、环境适应能力和团队协作能力。学习能力实际上是学习新知识的能力,是形成其他能力的基础。企业看重大学生的学习能力,是因为会学习的人不仅能很快适应工作岗位,胜任工作,而且具有未来的发展潜力。在用人单位最看重的大学生素质中,学习意愿强可塑性高排在第三位,前两位则是期望产品层次中的专业知识和敬业精神。适应能力也非常重要,据《2008年大学生求职与就业状况的调查报告》显示,有 65.9%的企业重视对大学毕业生环境适应能力的考查。另外,生产的社会化使社会分工越来越细,完成一项工作,需要多人的协同配合,团队协作能力也显得日益重要。然而在当今应试教育体制下,大多数大学生平时学习缺乏动力,仅在学期末,为应付期末考试而突击一下,平时大都做些与学习毫无关系的事情,学习能力的培养也就无从谈起。这种靠临时突击出来的考试成绩自然也难以反映出学生的真实学习能力。环境适应能力和团队协作能力就更差,因此我国多数大学生到岗适应期一般在 1-1.5年才能独立完成工作,而发达国家的大学生到岗适应期只需 2至 3个月。

最后一个层次是潜在产品,是大学生身上尚未开发的其他特质,主要包括创新能力,一些内在素质如吃苦耐劳、毅力、积极主动等个人优秀品质等。创新是一个民族进步的灵魂,企业也不例外。新招进的大学生如果具有很强的创新意识,将会大大提升企业的潜在创新能力,这无疑是每个企业都希望的。另外,任何一个企业都缺乏如职业经理人等各类管理人才,具有管理型人才特质的 (如吃苦耐劳、毅力、积极主动等个人优秀品质)大学毕业生理所当然更会受到用人单位的青睐。然而,据宋智等 (2007)[13]的调查显示,虽然有 99.5%的大学生意识到了创新能力的重要性,但只有不到20%的学生平时参与科技创新与发明制作,创新意识也就无从谈起。

这五个层次之间是动态变化的,并不是一层不变的。比如附加产品层次经过培养会马上变成期望产品层次,潜在产品很容易转换成附加产品。事实上,当今大学生就业的竞争主要集中在附加产品层次,这个层次属于非认知技能部分,只有在这个层次体现自己的差异化,才能赢得企业的青睐。在我国过去统包统分时期 (1977年—1992年)和 “双向选择、自主择业”制度建立初期 (1993年—2000年),大学生之间的竞争基本停留在期望产品层次,即只要能顺利毕业的大学生,企业都会接受。然而在“双向选择、自主择业”制度深化完善阶段 (2001年至今),也即在 1999年扩招后,我国市场经济竞争激烈,同时随着世界经济一体化,企业对大学生的要求也越来越高,逐渐上升到附加产品层次,这也是我国劳动力市场日趋成熟的表现。而且,部分附加产品逐渐变成期望产品,即大学生之间的竞争优势逐渐变成企业认为的基本条件和基本属性,比如英语和计算机等基础知识,已经从前几年的竞争优势转化为基本要求,将成为期望产品层次的一部分。

四、结论及政策含义

本文借助于营销学中的产品层次模型,以将大学生视为具有能动性的特殊产品这一新视角,对我国大学生就业难与企业招人难这一 “大学生就业市场悖论”进行了研究。分析发现:

(1)企业雇佣大学生的真正原因是大学生这一产品的核心利益——为企业创造价值,换言之,不能为企业创造价值的大学生存在就业难是市场选择的结果;

(2)良好的个人形象与口头表达是大学生应该有的基本素质,是企业看重的基本能力;

(3)扎实的专业能力与务实的工作态度与高尚人品是企业对大学生的期望,认真学习专业知识对大学生来说十分必要;

(4)附加在大学生身上的学习能力、团队协作能力也被用人单位所看重,尤其是创新意识、企业家特质等,是用人单位找寻大学生潜质的关键。

我们并不否认高校扩招直接引起了大学生就业难,但更应该看到本质原因是高校扩招和滞后的教育体制改革导致了培养质量下滑,使得高等教育的“产品”不仅附加产品层次欠缺,而且相当一部分产品甚至达不到期望产品层次的要求。大学生这一特殊产品滞销也就不难理解了。本文的政策含义是:首先,各高校这一大学生生产单位在人才培养上必须树立市场观念,将人才招聘渗透到人才培育的上游链条中,把培养适销对路的合格产品作为自己的终极目标。其次,大学生作为具有能动性的特殊产品,必须放弃大学“没人管”的观念,加强自我约束,在努力学习专业知识以培养自己的专业素养与创新意识的前提下,注意口头表达能力锻炼与自我形象的塑造,改变必须进入大城市的就业观,才能将自己塑造成一个适应市场发展的优质“产品”。

[1]金久仁.大学生就业与择业的选择与争鸣 [J].中国青年研究,2008,(8):82-85.

[2]李晓勤.行为经济学视角下的就业问题分析——以大学生就业为例 [J].经济问题,2008,(7):61-63.

[3]WattsA G,Van Esbroek R.New Skills for New Futures:Higher Education Guidance and Counseling Services in the European Union[M].Brussels:VUB Press,1998.

[4]Hillage J,Pollard E. Employability:Developing a Framework for Policy Analysis[R].DFEE Research Report,1998.

[5]NiallO’Higgins.YouthUnemployment and Employment Policy:A Global Perspective[M].Geneva: International LaborOrganization,2002:21-64.

[6]赖德胜.劳动力市场分割与大学毕业生失业 [J].北京师范大学学报,2001,(4):69-76.

[7]刘晖,郭小溪.我国大学生就业现状与对策 [J].经济纵横,2006,(10):12-14.

[8]曾湘泉.解决大学生就业问题的新思路新对策 [N].中国教育报,2009-02-04(3).

[9]Philip Kotler,Kevin Lane Keller.营销管理 (第 12版)[M].梅清豪,译.上海:上海人民出版社,2006.

[10]Theodore Levitt.The Marketing Mode[M].New York:McGraw-Hill,1969.

[11]曾湘泉.变革中的就业环境与中国大学生就业 [J].经济研究,2004,(6):87-95.

[12]肖云,刘慧,代礼忠.不同性质用人单位对大学生核心素质需求差异研究——基于重庆市 272家用人单位的调研 [J].高教探索,2008,(3):115-119.

[13]宋智,朱振国.大学生创新能力有待加强 [N].光明日报,2007-08-14(7).

Analysis on the Employment of College Graduates——Based on ProductLevelM odel

HE Xiao-zhou,ZHOU Zhi-juan

(School of Econom ics and Business Adm inistration,Chongqing University,Chongqing400030,China)

In the light of product level theory,this paper studies the“paradox”in the college students’employment and the enterprise’s recruit in the view of students as a special“product”.After illustrating the special product levels,this paper finds out the reason that the college students fail seeking job,and put for ward some suggestions.

product layermodel;graduate students;employment problem

F241

A

1007—5097(2011)05—0130—03

10.3969/j.issn.1007-5097.2011.05.029

2010—08—11

何小洲 (1962—),女,四川大邑人,副教授,硕士生导师 ,博士研究生,研究方向:市场营销;周治娟 (1985—),女,四川广安人,硕士研究生,研究方向:市场营销。

[责任编辑:程 靖 ]