我国大学体育的课程取向维度

2011-11-30龙宋军彭健民段健芝

龙宋军,彭健民,段健芝

(湖南人文科技学院 体育科学系,湖南 娄底 417000)

我国大学体育的课程取向维度

龙宋军,彭健民,段健芝

(湖南人文科技学院 体育科学系,湖南 娄底 417000)

运用课程理论对我国大学体育的课程取向进行历史的、逻辑的分析可知:我国大学体育课程取向在逐渐发生着转变,表现为:目标取向从社会性、普遍性等宏观目标向具体的行为目标转变;内容取向以知识为中心向知识、活动、及经验的整合转变;课程实施取向从对大纲的忠实向自主创建转变;课程评价从单一、单向的评价模式向综合评价模式转变。我国大学体育的课程设置与运行主要是围绕这四个过程展开,而这一完整的过程本质上是典型的课程目标模式。

大学体育;课程取向;课程目标;课程内容;课程实施;课程评价

1860年才出现的大学体育必修课,在经历了140多年的发展历程之后,如今出现了日渐式微的迹象[1]。我国大学体育一般认为肇始于1904年《奏定学堂章程》的颁布,100余年来,大学体育课程设置从最初的全盘引用到今天的自主建构,其功能从强国到促进健康,课程价值越来越明显,已经成为我国大学教育不可或缺的组成部分。在学生体质整体呈现下降趋势的关键时期,在体育文化素养相对欠缺的阶段,我国大学体育将长期承担着这种独特的教育价值与功能。如何能使体育课程在大学教育中继续承担着这种独特功能,如何巩固大学体育课程改革成果,这是体育理论工作者不容回避的问题。基于此,本文试以课程取向这一视角去探讨大学体育课程的理论及实践问题,以期更好的理解大学体育并服务于实践。

1 课程与课程取向

课程是在博大的人类文化遗产中,整理出来的适合学生发展需要、并能使之沿此“跑道”发展的部分[2]。无论把课程看成教材、学科还是经验和活动,其价值都客观存在,课程以其独特的教育、文化功能体现着对人和社会的价值。

课程取向是人们对课程的总的看法和认识[3]。对课程取向的深入研究可以使我们更清楚地认识课程理论的有关问题,同时也可以从课程取向的角度来认识具体课程的设计与实施。

课程一般来说包括四个过程,即确定课程目标、选择和组织课程内容、实施和评价课程,每个过程有各自的取向维度。施良方[4]83对四个过程的取向分别作了介绍与分类,据此,本文绘制课程取向维度表,见表1。关于目标取向,施良方只介绍了行为目标、展开性目标和表现性目标,而通过我们对文献的查阅与理解,普遍性目标在我国课程中是一种非常普遍的现象,所以本文沿用了舒伯特的目标取向类型,即增加了普遍性目标。而在内容取向上,施良方的观点是课程即教材、课程即活动、课程即经验,与施良方关于课程内容取向不同的是,丛立新[5]78用知识取向代替了教材取向,为了研究需要,本文选取丛立新的取向维度。

表1 课程目标、内容、实施、评价取向的维度

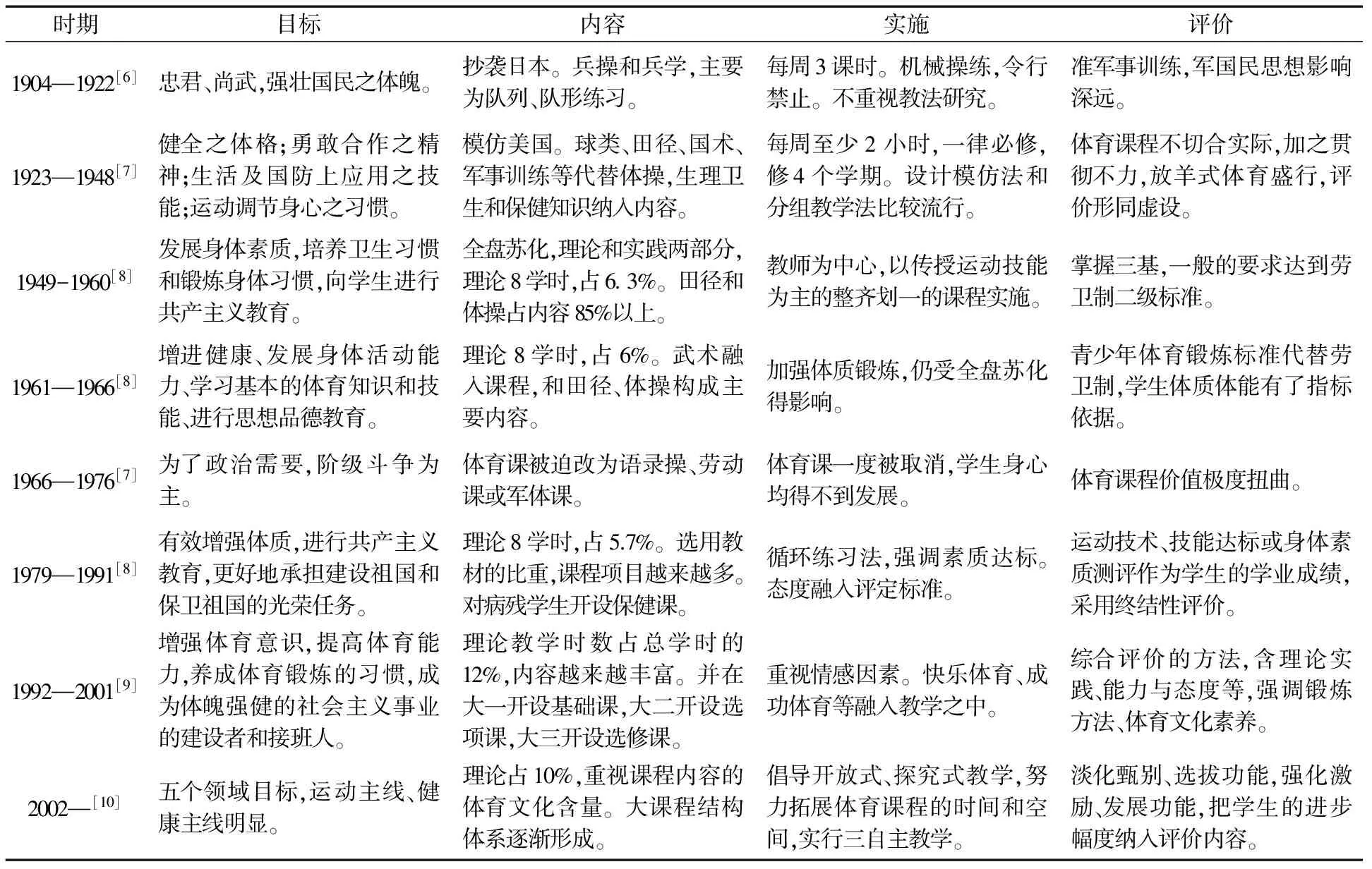

2 不同时期我国大学体育的课程取向

根据不同时期我国大学体育课程的主张和实践,我们绘制表2如下,并以此为基础探讨课程目标、内容、实施和评价在不同时期的取向。需要说明的是,关于我国大学体育课程发展历程的划分,本文主要从不同时期颁布的系列学制(大纲)为流变分点,两个分点之间构成一个时间段,共7个时期:1904《癸卯学制》—1922《壬戌学制》—1956《高等学校体育教学大纲》—1961《高等院校普通体育课教材纲要》—1979《高等院校普通体育课教学大纲》—1992《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》—2002《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》。文革10年,体育课程遭到空前洗劫,高校体育更是首当其冲,本文把该时期单独作为一个阶段,以保持时间的延续性。

表2 不同时期我国大学体育课程的目标、内容、实施和评价

2.1我国大学体育课程的目标取向

我国大学体育课程目标的表述如表2所示:强壮体魄,发展身体素质,增进健康,促进体质,增强体育意识等。同时我们发现,体育课程的强身健体价值很多时候都落实到强盛种族、建设国家等宏观话题,这是比较典型的社会政治取向,抛去这种政治色彩很浓的表述,我国大学体育课程反映的是一种普遍性的目标,而不是针对性的目标,体育课程虽然具有这种普遍性的价值,但这只是一种潜在的价值而已,只有通过具体可行的目标才能达到这种具有普遍价值的目标。

新世纪以来,大学体育课程纲要提出了五大领域的目标,即:运动参与、运动技能、身体健康、心理健康和社会适应,从多维的视角考究体育,多方位满足学生需求。无论从形式上还是内容上都具有里程碑式的意义。首先五大目标比较全面的诠释体育课程的本质,运动主线和健康主线领引课程。其次,从目标设置的形式来看,开始看重体育的具体目标,即行为目标,如:熟练掌握两项以上健身运动的基本方法和技能,掌握常见运动创伤的处置方法等。能测试和评价体质健康状况,掌握全面发展体能的知识与方法[14]。

行为目标具有精确性、具体性和可操作性等特点,对于基础知识和基本技能的掌握是很有价值的[12]。但对于学生而言,特别是高校学生而言,这种目标取向明显过于单一,作为课程主体的学生,其学习探究能力和创新能力很难在行为目标当中体现。行为目标关注的更多的是结果,对于过程的关注必须设置生成性目标,而学生的表现力、个性和创新主要体现在表现性目标。当然,一味的强调生成性目标和表现性目标,可能会脱离课程现实,所以良好的目标取向是三者取向的有机结合。就大学体育课程目标而言,可以分为基础性目标、展宽性目标和提高性目标这三个层次的目标,各个层次的目标又有相应的行为目标、生成性目标和表现性目标[13]。如基础性目标中的行为目标主要表现在持久的体育兴趣并经常从事体育锻炼,生成性目标关注学习的过程,注重交流互动,表现性目标着重主动学习并展示个性。

2.2我国大学体育课程的内容取向

纵观我国高校体育课程内容的配置,过去我们过分地强调了体育学科的逻辑结构,在大学阶段继续延续中小学开设的内容,学科内在的性质没有很好地挖掘,至今也没有建立系统的体育学科知识,而且忽视了大学生的认识水平与体育需求,造成了学习喜欢运动但不喜欢体育课的现象[14]。结合表2,不难发现我国大学体育课程内容总体来说比较单一,体操、田径是课程的主要项目,而且占据大部分的教学时数,对于那些更能激发学生兴趣,更能促进学生全面发展的项目则难以入高等课程的法眼,上世纪90年代著名的“铅球之争”可以看出体育学界对体育选材的对立观点。

表1显示:课程内容取向主要有三种观点:课程即知识,课程即学习活动,课程即学习经验。课程即知识是把知识看成是课程的属性,本质上是知识本位,知识取向是我国大学体育课程的主要形态,尤其体现在1904—1922,1949—1966,1979—1992这些时期,这三段时期相应地形成了军训为中心的军国民体育,技能教育为主的“育技”课,“体质”为核心的真义体育。课程即经验、课程即活动这两种观点是对课程知识观的挑战,从“知识”到“经验”是课程实践和理论的进步,对我国课程理论发展具有现实意义[5]86。经验说试图以学习者主体经验来取代课程知识,但由于学生的经验在课程的实际工作中难以把握,可能走向课程内容取向的另一个极端。不过在体育课程中,所有实践类课程均包含学生的自我体验,这是运动技能学习的重要环节,因此,经验课程无法区分体育学科课程与活动课程[15]。活动说试图中和知识说和经验说的矛盾,学习者通过与活动对象的相互作用实现自身的发展,既能解决知识取向的“见物不见人”的倾向,又能具体运用于课程实践,但由于活动对象没有清楚明确的限制,导致课程的随意性。

对于大学体育课程内容而言,整合知识、经验和活动这三者的关系是比较理想的取向形式。新世纪,大学体育明确规定学生自主选择项目,就学生而言,其项目选择比较倾向于娱乐性、技能性和健身性,而对于促进心理健康和社会适应性的项目认识不足,如:攀岩、拓展等,这和学生对体育课程内容理解的不深刻有关。就内容设置而言,目前大学体育课程内容的设置具有一定的盲目性,关于课程内容选择原则,可以根据目标性、科学性、可行性、趣味性、社会性来判断选材内容,如铅球虽然具有目标性和科学性,也确实可行,但其健身价值、社会价值不足以使其构成体育课程内容[16]。高校体育应该建立以运动类别而不是运动项目对课程内容进行整合,具体来说,发挥休闲类、竞技类、健身类和拓展类课程的优势互补。

2.3我国大学体育课程的实施取向

课程实施是指把课程计划付诸实践的过程,它是达到预期的课程目标的基本途径[4]125。表1显示:课程实施取向有得过且过,适应或改编、忠实或精确这三种取向。相应地出现两种实施方式:变革和教学,变革可以看成是适应或改编取向,教学则可以理解为忠实或精确取向。由于历史的原因,我国课程实施在上世纪80年代以前基本就是教学,只需严格执行教学大纲即可,实施在很多人看来不是一个问题。但事实如何呢,我们还是来回顾下我国大学体育课程实施情况。

表2显示:大学体育课程诞生伊始,便处于一种模仿国外实施形式:清末民初的兵操演练,民国时期的自然体育,新中国成立之初的技能教学,体质教育,再到后来的快乐体育、成功体育等。历史经验告诉我们,全盘抄袭和机械模仿不可能完成实施任务,也不太可能达到课程目标,良好的课程实施应该要看作一个适应和改编过程。再好的课程模式也仅仅是一个美好的蓝图而已,课程实施本质上是把课程蓝本转化为课程文本的过程。

就变革的类型而言,美国学者本尼斯认为有三种:有计划的变革,强制性的变革和互动性的变革。有计划的变革较为理想,即以一种事先规定性的方式,确定实施主体的相应的权利和责任。就大学体育课程实施而言,实施的重心在学校,而落实的关键在于教师。在课程的三级管理的模式下,学校应该发挥重要作用,认真领会课改本质,开拓校本资源,落实实施方案;而作为具体实施者,教师要转变角色,从以往的课程的执行者到参与者,教材的传习者到教材的开发和使用者[17]。上世纪90年代以来,我国大学体育开设的选项课、选修课等现在逐渐成为大学体育课程结构的主流,在条件较好的高校,如清华大学的“三自主”分层模式把学生自主选择同学校和教师引导的密切结合,具体来说,打破年级界限,学生自主选择,分层教学,学校主要是提供良好的体育物质环境、配备优秀的师资,提供多种可能的课程组合,以适应学生的发展需求。“三自主”现在逐渐在全国范围内实施,不过,“三自主”为大学体育提出了更高的要求,包括硬件配备和师资配备。

2.4我国大学体育课程的评价取向

课程评价是研究课程价值的过程,不论教育和对评价对象作出何种决定,他们在评价时必然反映出某种基本的取向,比较典型的取向有:科学主义和人文主义,内部评价和结果评价,形成性评价和总结性评价[4]148。纵观我国大学体育课程发展历程,我们不难发现定量的科学评价,结果评价和总结性评价是其主要评价取向。

科学主义与人文主义在20世纪课程发展中是两大对立的观点,就课程评价而言,科学主义强调实验,评定方法主要为定量分析,而人文主义强调评价和教学情境相结合,更多的是采用实际情形的文字描述来代替数据的定量分析。在我国大学体育课程发展进程中,科学主义比较明显,军国民的机械操练、建国初期的劳卫制,还有后来的达标测试等,无不反映出科学主义倾向,“训练”、“达标”、“控制”是其主要特征。人文主义试图解决科学主义带来的弊端,在评价内容上,重视情意与个性;在评价主体上,重视学生自己和其他同学的评价;在评价方法上,重视定性评价、过程评价与相对评价[15]。表2显示,1979年以后的评价体系开始把态度作为评价的内容之一,再到上世纪末开始的综合评定,强调发展,科学主义和人文主义才趋于一个相对平衡的状态。

科学主义和人文主义更多的可以理解为评价理念,而具体的评价中,内部评价与结果评价,形成性评价和总结性更为常见。内部评价关注课程计划本身,结果评价关注实施结果;总结性评价是一种事后评价、效果评价,而形成性评价是一种过程性评价。1992年以前课程实施主体很少对课程本身进行评价,在课程实施者看来,对课程本身的评价是课程专家的事情,作为实施者,只需严格执行教学大纲的评价体系即可。所以在具体评价方法上主要是终结性评价,采用“达标”和“技评”,强调结果,对学生进行单一和单向的评价,既没有考虑学生的整体素质的考评,也没有体现课程实施的多元性。新世纪的课程评价包括对学生的学习、教师的教学和课程建设三个方面的评价,逐渐淡化甄别、选拔功能,强调评价的激励和发展功能,采用自评与他评相结合的方式对学生进行全面的考评,既体现了课程评价内容的全面性,又凸显了评价对象的主体性。

3 结语

课程目标、内容、实施和评价是课程运行的四个阶段,当然这四个阶段并不是一种简单的直线型关系,而是一个有机过程。本文对这四个阶段各自的取向维度进行归纳与分析,并非人为地割裂四者的关系,相反地,通过课程四个阶段的分析,可以更清晰地了解大学体育课程的运行,即通过对具体课程内容的选择并付诸实施,以期达成一定的课程目标,目标达成与否又通过对课程结果进行评价,这是一种比较典型的课程目标模式。虽然,我们在具体探讨当中,涉及到了其他的观点和取向,如:生成性目标、表现性目标、形成性评价等。之所以采用目标模式来分析大学体育课程取向,主要是因为目标模式是大学体育课程设置的相对成熟而且是最为普遍采用的模式,实践证明也是比较可靠的模式。当然,对于目标模式的质疑从现代以来就一直存在,比如目标缺乏对人的主体的关注、缺少对过程的质的评价等问题。课程理论博大精深,本文虽然尝试对目标和过程的整合进行一些初步的涉及,但主要是借用目标模式对大学体育课程进行一些基本的探讨,目的在于引起更多的关于对大学体育更为深邃的探索。

[1]程传银,鲍志宏.关于大学体育课程改革的课程论思考[J].体育与科学,2004(7):75.

[2]刘旭东.现代课程价值取向研究[D].西北师范大学博士论文,2000:1-2.

[3]马云鹏.国外关于课程取向的研究及对我们的启示[J]外国教育研究,1998(3):38.

[4]施良方.课程理论:课程的基础、原理与问题[M].北京:教育科学出版社,1996.

[5]丛立新.课程论问题[M].教育科学出版社,2005:77-93.

[6]刘旻航.我国现代体育课程改革的文化审视[D].南京师范大学博士论文,2008:35-37.

[7]张艳华.我国学校体育思想流变及大学体育课程演进的研究[D].东北师大硕士论文,2002.

[8]黄旭.改革开放以来我国大学体育课程的发展研究[D].湖南师大硕士论文,2006.

[9]教育部体育卫生与艺术教育司.全国普通高等学校体育课程教学指导纲要[J].中国学校体育,1993(2):6-7.

[10]周学荣,谭明义.新旧《全国普通高等学校体育课程指导纲要》的比较[J].体育与科学,2003(1):80.

[11]教育部体育卫生与艺术教育司.全国普通高等学校体育课程教学指导纲要[J].中国学校体育,2003(10):446-448.

[12]邹玉玲.体育课程导论[M].北京:人民体育出版社,2004:113.

[13]王林.学习型社会视野中的高校体育课程设计[D].上海体育学院博士论文.2007:48-60.

[14]陈小蓉,顾渊彦.大学体育课程改革[M].北京:人民体育出版社,2004:63.

[15]于晓东.整体性体育课程研究:基于新中国体育课程的思考[D].南京师范大学博士论文,2008.

[16]毛振明.论选择体育教学内容的依据、原则与方法[J].中国学校体育,2010(3):16.

[17]张细谦.体育课程实施研究[D].华南师范大学博士论文,2007:77,109.

(责任编校:光明)

CurriculumOrientationofOurCountry’sCollegePhysicalEducation

LONGSong-jun,PENGJian-min,DUANJian-zhi

(Department of Physical Education, Hunan Institute of Humanities, Science and Technology, Loudi 417000, China)

Using curriculum theory, the curriculum orientation of P.E of college in China is analyzed with historic and logic way. The result shows that our country’s college physical education courses are gradually changing, which shows: the goal orientation changes from social and general goal to behavioral goal; the content orientation changes from knowledge to unity of activity, experience and knowledge; the course implementation orientation changes from faithful of outline to autonomous establishment; the course evaluation changes from one-way to integrated evolution. Setting-up and operation of P.E curriculum of college in China develop along with this four processions, and integrated procession is the classic goal model of curriculum in essence.

college physical education; curriculum orientation; curriculum goal; curriculum content; curriculum implementation; curriculum evaluation

2011-09-18.

国家社会科学基金项目(09BTY028).

龙宋军(1977— ),男,湖南双峰人,湖南人文科技学院体育系讲师,研究方向:体育人文社会学;彭健民(1966— ),男,湖南新化人,湖南人文科技学院体育科学系教授,硕士,研究方向:体育课程体育教育心理学;段健芝(1966— ),女,湖南新化人,湖南人文科技学院科研处教授,硕士,研究方向:体育人文社会学。

G80

A

1673-0712(2011)05-0148-04