我国农村中小学教师专业发展评价存在的问题及政策建议

——以山东省为个案

2011-11-27王凯

● 王 凯

我国农村中小学教师专业发展评价存在的问题及政策建议

——以山东省为个案

● 王 凯

农村中小学教师是推动我国农村基础教育改革和发展的重要力量。如何通过有效的学校管理活动促进农村中小学教师专业发展已经成为广大教育研究者关注的焦点。调查发现,由于我国部分农村中小学教师评价制度改革滞后,理应成为促进教师专业发展手段的校本化评价制度,不但不能促进教师专业发展,反而成了教师成长的拌脚石。

一、校本教师评价阻碍农村中小学教师专业发展的因素分析

鉴于山东省的东部、中部、西部对我国具有较强的代表性。笔者选取山东省东部的平度市、中部的平阴县和西部的乐陵市3个县(市)的9所农村中小学校进行了调查。其中,每个县(市)选择高中、初中和小学各l所学校。调查方法主要包括访谈法(访谈教师和评价组织者)和查阅文献法(查阅学校教师评价制度材料及实施记录)。调查结果显示,农村中小学教师评价工作主要存在以下五个阻碍教师专业发展的因素。

(一)评价主体缺乏评价技能

在调查的9所学校中,评价组织者都是学校教务部门的工作人员,他们负责遴选评价主体、设计评价方案、组织实施和解释评价结果。其中,教师评价主体一般包括学校管理者、同事和学生。访谈中笔者发现,在农村中小学校,无论是评价组织者还是评价主体都缺少必要的教育评价能力。表现为:评价方案的制定局限于上网查点资料拼拼凑凑,或照搬其他学校的评价方案;评价信息的收集方法仍局限于打分、量化;评价结果的解释主要是张榜公布分数或等级等等。通过与学校评价组织者座谈,发现他们对现有的教师评价制度也不满意,但是苦于自身能力的局限,无法进行科学、合理地改革。

(二)评价方法比较单调

调查发现,目前农村中小学的教师评价过分依赖定量评价法,较少采用定性评价法。原因在于:定量评价法操作简单;缺乏具有较高定性评价能力的评价主体;被评价教师普遍接受定量评价的结果。定量评价法依赖于使用各种量表收集信息,依赖于数理统计的方法处理信息。其结果表现为分数或等级,缺乏描述性的指导建议,不利于教师的专业发展。另外,在评价主体的选择上,农村中小学校过分依赖于他人评价,忽视教师的自我评价。他人评价法不但容易造成被评价教师的逆反心理,而且不能促进教师的自我反思,也不利于教师的专业发展。

(三)评价内容比较片面

教师评价的内容是否全面,直接影响到对教师的评价是否全面,进而影响到教师专业发展的全面性。经过访谈笔者发现,由于高考、中考等考试制度的影响,高中、初中学校教师评价的内容仍过分侧重学生考试成绩。小学教师评价内容相对而言比较全面,但教师教育教学成绩仍占比较大的比重。农村中小学校的评价组织者也意识到了全面评价对促进教师专业发展的积极意义。但在高考、中考、教育行政部门对学校的评价以及评价组织者自身评价能力匮乏等因素的影响下,还没有制定出一套行之有效的评价内容系统,尤其在各子内容权重的赋值上缺乏科学性。

(四)评价标准过于统一

评价标准一般表达为优秀教师应具备的专业水平和能力,对教师具有直接的导向作用,引导着教师向规定的标准发展。评价标准设置过高,容易挫伤教师专业发展的信心,评价标准设置过低,则不利于引导教师专业发展的积极性。科学合理的评价标准应略高于教师现有的专业水平,并且是教师经过努力能够达到的。通过调查发现,农村中小学校对新教师和老教师不论其背景、受教育程度、教学风格如何,都用统一的标准进行评价。在这样的评价中,多数年轻教师以及部分能力稍差的教师总是排在后面,而多数老教师和部分能力较强的教师总是排在靠前的位置。长此以往,容易导致排名靠后的教师丧失发展的信心,排名靠前的教师容易丧失发展的动力,均不利于教师的专业发展。

(五)评价结果缺乏有效的反馈

不同的评价方法,评价结果的呈现方式不同。定量评价法的评价结果往往表现为分数,定性评价法的评价结果则表现为评语。如前文所述,农村中小学教师评价中存在过分依赖定量评价法的倾向,所以在笔者调查的9所学校中,尽管具体使用的方法不尽相同,但其结果的呈现方式均为分数和等级。在评价结果的反馈方面,多数学校采用的是量化公示和大会集体反馈的方法,公示的是分数和等级,反馈的是普遍存在的问题和现象。至于分数的具体含义、教师存在的优缺点、应该如何改进等则没有相应的解释和指导。这样的评价结果,只能表明教师在群体中所处的位置,不能帮助教师发现问题,不利于指导教师专业发展。

二、促进农村中小学教师专业发展的校本评价对策

(一)加强评价技能培训,提升教师评价素养

联合国教科文组织把一个国家的教育人员(教育行政人员和教师)是否具备一定程度的教育评价技术水平作为衡量一个国家教育效能高低的标准之一。评价主体是对被评价对象根据一定的标准进行价值判断的人。评价主体具备一定程度的评价技能是促使评价高信度和高效度的重要保障。教师评价技能主要包括设计评价方案的能力、收集评价信息的能力、解释评价结果的能力、有效反馈的能力和调控评价误差的能力。

教师评价结果的有效性,源自评价方案的科学设计、评价过程的合理实施、评价结果的正确解释和有效反馈。中小学校的评价主体包括学校管理者、教师、学生和学生家长。针对目前农村中小学校经费紧张的事实,对教师实施全员培训尚不太现实。笔者建议,每所学校遴选评价组织者(教务人员)和学科专家(教研组长、学科组长及优秀教师等)组成评价委员会。学校派遣委员会成员到相关高校接受教育评价专业的学习和培训,然后通过他们再对全校的教育人员进行校本培训。学习和培训一方面要强调教师评价知识的补缺,再者还要重视运用于具体的实践,以生成教师自己的评价技能,内化为教师的评价素养。

(二)整合评价方法,综合使用定性法和定量法

传统的定量评价法在鉴定教师专业水平方面有着定性评价法所不具备的优点,是学校对教师进行管理的有效手段之一。但是,其结果如果仅仅表现为抽象的数字而缺乏改进建议的话,则不利于教师的专业发展。定性评价法的优点在于效度高,能够集中对教师的某个方面进行针对性的价值判断,并给予指导帮助教师发展。但是,定性评价因其评价结果的主观性太强,评价主体之间的分歧较大,往往导致评价结果信度偏低。尤其在不具备评价专业人员的农村中小学校,能够科学、客观的进行定性评价的评价主体不多。鉴于这种状况,笔者认为综合使用两种评价方法能够尽可能保证评价结果的高效度和高信度。使用定量评价法衡量教师专业发展的水平,以此保障学校教育教学质量。使用定性评价法描述教师专业发展情况,找出评价对象的优缺点,并帮其改进、提高。

(三)加强教师自评,促进教师在反思中成长

教师自评是指教师本人参照规定的评价标准对自身教学实践进行价值判断的过程,即教师对自身教育教学进行反思的过程。其中,包括教师对自己的教育教学实践进行量化、打分,也包括教师对自身描述性的评价。“教师成长和发展的第一步,就在于教师自身的反思、教师自身的评价和教师自身的自我改造”。[1]教师的自我反思是实现教师专业发展的必要条件,“反思”是教师以自己的职业活动为思考对象,对自己在职业中所做出的行为以及由此所产生的结果进行审视和分析的过程。这样的教师“会对他的教学计划、教学行为以及教学中施之于学生的影响进行评述与分析”。[2]内因是事物发展的根本原因,外因要通过内因起作用,因此专业发展最重要的是要激发教师的内在动力。评价过程中的外因是由学校领导、同行同事、学生、家长等组成的评价主体提出的存在问题及改进建议,这必将引起评价对象对自己教育教学实践的反思。而内因则是评价对象的自我评价,在自我评价中评价对象要对自身存在的问题进行剖析和反思,在反思中不断提高自身教育教学能力,其专业也不断得以发展。

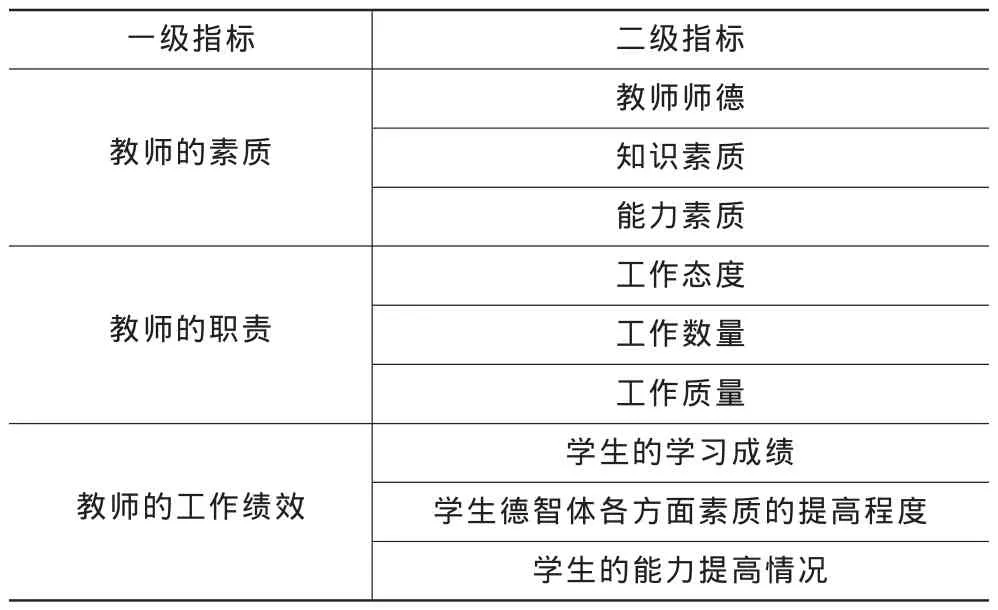

(四)完善教师评价指标体系,促进教师全面发展

教师评价中往往存在“学校评什么,教师抓什么”的现象,这正是教师评价之导向功能的表现。如此一来,评价内容涉及越全面,教师发展的就会越全面。教师专业发展是教师综合素质的发展,至少应该包括教师的素质、教师的职责和教师工作绩效三个方面。教师的素质反映了教师从事教学的条件和基础,对教师素质进行评价,能够促进教师不断提高自身素质,促进教学质量的提高。教师的职责完成得如何,直接反映了教师教学工作的完成情况。对教师职责进行评价,是确保教师完成教学任务,按照预定目标发展的有效手段。教师工作绩效的好坏,直接反映了教师教学质量的高低。对教师的工作绩效进行评价,才能促进教育目标的完成,教师也才能总结问题和不足,提出解决的方案,提高教学质量,实现教师的发展目标和学校的整体目标。[3]笔者建议,教师评价第一、二级指标体系可做如下设计:

(五)评价标准体现差异,促进每一位教师专业发展

评价标准的制定既要考虑教师专业发展的阶段性又要顾及到教师专业发展的个体差异性。在学校范围内,每一位教师都有其不同的特质,如经验、对教学的态度、个人的期望等,所以评价标准的制定要体现教师们的差异,以防止教师专业发展的单一化。笔者建议把教师评价标准分为两种,即教师专业发展层级标准和教师专业发展个性化标准。学校要从教师发展的实际需要出发,为每一层级的教师制定评价标准。另外,在评价实施中学校还要为每一位教师制定其个性化动态发展标准,以用于促进教师自觉、主动地发展。

(六)建立有效反馈机制,促进教师及时、主动地发展

农村中小学现行的教师评价工作往往止步于获得以等级或分数表示的评价结论,而缺少对被评价教师的有效反馈。这样的评价结果对教师的专业发展意义不大,更甚至于会挫伤部分教师专业发展的信心。笔者建议,每所农村中小学校都要建立有效的反馈机制,加强评价主体与被评价教师之间的平等对话和交流,促使被评价教师及时发现自身存在的问题和不足,并指导其制定发展规划。反馈工作必须注意以下几个方面:第一,反馈要及时。每次评价活动结束之后,就要进行评价结果的反馈工作。坚决避免“秋后算账”,以免耽误教师发展的时机。第二,反馈与指导相结合。反馈的目的不是给被评价教师某个结论,而是指导教师改进、发展。因此,对于每一位被评价教师,评价委员会都要帮其指定下一步的发展规划。第三,反馈的方式主要是对话和协商。反馈不是将结果和建议强加给被评价教师,让其在被动的意愿下发展,而是建立在对话和协商基础之上的。其目的在于促使教师自己反思教育教学实践,发现自己的不足,明确发展的方向,最终实现教师的主动发展。

总之,在我国大多数农村中小学师资队伍评价技能不高的情况下,很难保证教师评价工作的合理性,很难获得较高的评价信度和效度。片面、无效的教师评价工作,不但不能促进教师专业发展,反而成为教师发展的阻力。因此,对农村中小学教师进行评价技能的培训已迫在眉睫。只有评价主体具备了较高的评价技能,才能设计出科学的评价方案,才能把握好评价方法的使用,才能正确、合理的解释评价结果,才能做出有效的反馈和指导,才能最终促进教师健康、主动地发展。

[1]叶澜.教师角色与教师发展新探[M].北京:教育科学出版社,2001,90.

[2]上寺久雄.教师的心灵与风貌[M].北京:春秋出版社,1989,63.

[3]周晓文.教师评价体系研究[D].成都:四川师范大学硕士论文,2010,28.

王 凯/山东省中小学师训干训中心讲师,山东师范大学教育学院2010级博士研究生,研究方向:教育评价

(责任编辑:刘君玲)