百万海归归去来兮

2011-11-22小康苏枫大连报道

文|《小康》记者 苏枫 大连报道

百万海归归去来兮

文|《小康》记者 苏枫 大连报道

在2010年一年,留学回国人员达13.5万人,预计到2012年,海归总人数将超过百万。但毋庸废言,归国人数还是比例较小。中国已经到了必须遏制本土人才流失、主动吸引与争夺外籍顶尖人才的阶段

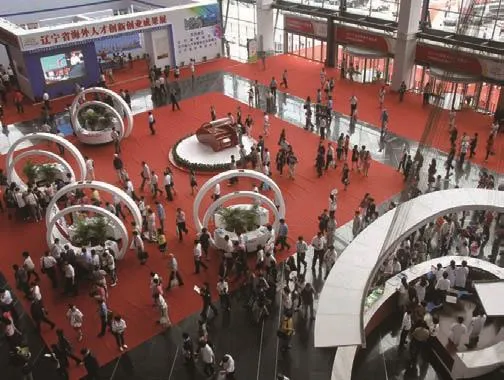

“无论你飞得多高多远,回家,总是快乐的!我们知道,回来的只是少数,大多数还没有回来;没有回来的,应该回来了!”2011年6月29日上午,大连星海世博广场,在中国海外学子创业周开幕式上,辽宁省省长陈政高在致开幕辞时振臂一呼,发出了对海外人才的热情召唤。

这是大连海归创业周的第11届,但看起来陈政高仍像第一次一样热情洋溢。

“我建议海外学子们要看清一个基本事实,这就是世界发展的主要拉动力在中国,商业机会在中国,创业机会也在中国,外国人都络绎不绝地来到了中国,各位海外学子还犹豫什么、徘徊什么?我还建议海外学子们要多唱两首歌,一首歌是《我的中国心》:‘我的祖先早已把我的一切烙上中国印’;一首歌是《故乡的云》:‘归来吧,归来吧,浪迹天涯的游子;归来吧,归来吧,我已厌倦漂泊!’”

归来的方式:从海归到海鸥

“现在除了海归以外,还有“海鸥”,就是进行跨国环流的留学生群体。与海归相比,并没有彻底回到中国,或者说即使留在国内也经常往来于中国和海外之间。这个群体越来越大,我估计可能不下十万人。”人力资源和社会保障部的海外人才创业导师、欧美同学会副会长王辉耀说,现在海归回来创业是一种路,海鸥也是一种路,条条道路通罗马。

在大连海归创业周上,有2800多名海外人才回来探路,有的决定当海归,有的则选择成为“海鸥”。

热播电影《建党伟业》显示,在中国共产党创立之初的13名代表当中有8名是海归。中国的每一次发展、提升、超越,都离不开海归人才的参与。然而,伴随着中国经济的快速发展,我国的高端人才正在大量流失,这已经成为一个不容忽视的事实。

自清代官派“留学幼童”以来,截至2010年,我国各类出国留学人员总数达190.54万人,共有63.22万(接近三分之一)的留学人员学成后选择回国发展。到2011年底,出国留学人员总数将会达到225万,归国留学人员将接近80万。预计在2012年,海归将超过百万。

与此同时,一部分中国人正在选择成为美国公民、新加坡公民、加拿大公民、澳大利亚公民。新一轮移民潮,暗潮汹涌。国内最火的电视相亲节目《非诚勿扰》,在2011年举办了澳大利亚专场和美国专场,专门为在海外的中国人寻觅结婚对象。

中国海外学子创业周:

历经十一届的中国海创周,每年6月29日到7月1日在大连举办。共吸引来自50多个国家和地区1.2万余名留学人员、900余位国外客商,与15000多家企业、科研院所、大专院校等单位进行了合作洽谈,共签订4100余项合同;有2800多名海外学子通过中国海创周回国创业,共创办企业1900余家,获专利3700多项,累计创造产值5000多亿元,取得了良好的经济和社会效益。

自1985年以来,清华大学涉及高科技专业的毕业生80%去了美国,在北京大学,这一比例则为76%。留美人员中,近九成的中国科学与工程博士都会选择留在美国工作,孜孜不倦地走着“在美留学——找到工作——获得签证——申请绿卡——入籍美国”的模式。《纽约时报》公布的数据显示,2002年在美国拿到科学和工程博士学位的外国留学生,到2009年仍然留在美国的比例以中国内地比例最高,达91%,第二名是印度,只有81%,中国台湾地区是43%。因此,美国的《科学》杂志把清华、北大比作“最肥沃的美国博士培养基地”。

与此同时,还有更大量的人才通过技术、投资等形式移民到了海外。王辉耀认为,如今的中国,正处在创新型国家建设、经济结构调整以及产业升级的阶段,中国的外汇储备、经济总量都已经非常庞大,不缺乏资金和硬件,但是缺乏人才。

因此,中国已经到了必须遏制本国人才流失、主动吸引与争夺外籍顶尖人才的阶段。

归来的路径:第三波回国潮的舞台

回,还是不回?在进行人生的关键抉择时,究竟是务实更重要,还是爱国情操更重要?许多“海归”、“海待”都有自己的答案,其中许多因素,难以明言。

转型期的中国究竟需要什么样的人才?怎样才能够吸引高端人才回国创新、创业?这是决策者必须解答的问题。

“我们在研究人才发展的战略过程当中,发现高层次人才匮乏,这是当前最突出的问题。在各个领域、各个行业,顶尖人才、拔尖人才、领军人才紧缺。”在2011中国海外学子创业周部长论坛上,人力和社会保障部副部长王晓初提出,高层次、高技能人才是中国目前最需要的人才。

作为国家目前最高层次的引才计划,“千人计划”是吸引人才回国的重要战略。从2008年至今,已经有五批高端人才入选该计划,共计1100多人。而由此延伸形成的新中国成立以来第一个人才发展规划《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》的颁布,以及由此带动的全国对人才培养、引进、评估、使用的热潮,正显现政府着手解决这一问题的努力。

欧美同学会副会长王辉耀则认为,中国需要的人才既包括本土培养的人才,也包括出国深造的留学人才,还包括愿意到中国共谋发展的外籍人才。

进入“千人计划”的评选过程非常严格,必须通过三道程序,经各部门、平台和人才工作小组层层评审。在范围上,则包括长期人才、短期人才、青年人才、人文社科人才等方方面面的领军人物。值得注意的是,在该计划中,华裔外籍人士比例高达70%。

吸引海外高层次人才回国的根本,一是政策,二是环境。

在政策上,“千人计划”包括四大方面:一是准入政策:由于进入该计划的人士绝大部分是外籍,政府对这些人才及其家属和子女发放中国绿卡,对愿意加入中国国籍的,按照国家有关政策优先、尽快办理。二是优待政策:对于进入计划的人士,在医疗、子女就学、住房上给予特殊政策,包括一次性安家补助、子女入学便利等一系列优待。三是重用政策:提供事业平台,让进入该计划的人士有机会参与国家重大咨询、研究项目,并且给予荣誉称号。四是来去自由:鼓励国际化人才继续加强和国际方面的合作。

有了好的政策,目前政府需要着力打造的是软环境。

东北人薛杨现在还是“美国人”。他在拿到美国绿卡、在美国成家立业后,放弃了当时薪水丰厚的工作,卖掉了在美国的房子作为创业基金,回到大连高新技术产业园创办了一家开展全球医疗信息共享业务的公司。

作为国家“千人计划”第三批入选者,薛杨在2009年经过中组部的层层审查、筛选,成为国家特聘专家。2011年5月份,他再次去位于北京的中央党校进行了定期培训,中央组织部部长李源潮亲自上课说:“近代三次回国浪潮中,第一批回来的人是周恩来,第二批回国的是钱学森,第三批就是你们。祖国需要你们,你们重任在肩。”

归来的选择:创业与就业

回国之路有千万条,有人进外企做技术,有人进高校当老师。而创业,是最有雄心的一批“海归”的选择。

“当我们在任何时候认真思考和谈论创业这两个字的时候,都是很激动人心的一件事情。因为创业所包含的人生价值和内涵太多,是我们每个人都愿意遵从的一件事情,但是创业面临的风险和不确定性是很大的。”夏颖奇,北京海外学人中心首席顾问、中关村论坛协会秘书长这样描述他对创业的理解:“要创业成功,首先你要是一个能人,其次,你还是一个运气好的人。”

王辉耀在调查了国内300位海归创业最成功的人士后总结发现,创业成功者有几个共同特点:第一,学历都比较高。48%的创业成功人士都是博士,35%是硕士,还有10%左右是学士。第二,一般都有五年以上的海外的工作经验。第三,在高科技领域,创业成功者较多。第四,拥有三个人以上的、志同道合的团队。第五,在资金方面,有一定风险投资的支持。第六,创业成功者,从北美回来的比较多。第七,35岁左右是他们回国的平均创业年龄,同时,创业者年龄正在向低龄化发展。

薛杨对《小康》记者坦言,刚刚回国创业时的最大困难是与政府打交道。“从纯做技术的人向企业家转型,在这个过程中,与本土文化很难融合。创业初期,根本不知道应该与政府沟通。后来发现,与政府良好沟通可以帮助企业更好地发展。把东西研究出来,与把东西卖出去,是截然不同的两回事。”

同样持有美国绿卡、毕业于清华大学的创业者张群认为,在创业方面,国家提供的政策、资金等硬环境非常好,远远超过了他回国前的预期,但是,在软环境方面,还需要改进:“我从美国回来后,想要恢复原来的北京户口,需要提供许许多多的证明,非常艰难。”

谈到自己当年的创业动机,几位已经功成名就的“海归”企业家都不约而同地说到了一点:一种强烈证明自己的冲动。

在日本留学三年、目前经营一家船舶设备公司的企业家孙文强说:“我年轻的时候坐在去日本的船上一直在想,为什么中国的船不能用中国的设备?当时的遗憾,纯粹是作为一个旁观者。学成后,我感到自己其实是一个当事者。作为当事者,我有责任证明自己、同时也证明中国的能力。所以,我回来了。”

为什么回来?在2011中国海外学子创业周部长论坛上,科技部副部长王志刚说:“人类心理上的最高满足是被人认同、尊重。回答这个问题,实际上可以写三句话,事业留人、感情留人、待遇留人。综合成四个字:事业聚才。事业是实现人生价值最本质的东西。人生在世几十年,总是要做几件事。等到年老以后,能够给大家讲故事的,肯定是事业最辉煌之时。其他的赚钱技巧、哥俩好,都可以讲,但是更重要的是,我做的这件事情摆在人类、国家、民族,摆在我这个领域里,确实是响当当的,是自己可以为自己自豪的。”