城市街头的楚剧表演

——平湖门业余戏班的田野调查

2011-11-18叶萍

叶 萍

城市街头的楚剧表演

——平湖门业余戏班的田野调查

叶 萍

2006年12月26日,笔者在平湖门采访的途中,被民间艺人街头献艺的情景深深吸引了。记得《武汉竹枝词》中有过“落拓江湖唱楚声”的描写。哪料今日,此番景象竟然在眼前重现。是历史的轮回还是现实使然?我不由自主地想探究一番。观察中发现,当下艺人多数来自武汉周边乡镇,与往日相比,同为街头卖艺,往昔“曲终锣底无声息,难饱饥肠一日温”的辛酸被“钞票满钵,收入不菲”取而代之,其生存环境与生存手段发生了极大的变化。

正如历史是一条永不停息的河流。社会的变迁导致文化的变迁。作为既存的文化现象,街头卖艺模式的变化必然受到诸多内外部环境的影响。本文以翔实的调查资料为基础,以一个常年在平湖门地区演出的戏班为研究对象,力图从地理—自然、空间—位置的角度讨论环境对民间戏曲生态的影响。

一、城市公共空间——平湖门的地理位置及景观的形成

平湖门是武汉古城门的名称,明洪武年间有之。如今,古城门、城墙遗迹难觅,而地名却延续下来。

不知何时起,平湖门成为老人们爱光顾的地方,只要天气尚好,此处便熙熙攘攘、人头如潮。在历史上,平湖门地带也极为繁华。早年,武汉三镇因水而兴,行船过渡为主要交通方式,故长江、汉水辑舟相连,沿岸渡口甚多。平湖门地处沿江,为往来要道,唐宋乃至民国时期就是发达的商业中心。解放后,长江一桥飞架两岸,渡口的作用虽有所减弱,但历史上形成的地缘优势仍在发挥作用。自本世纪以来,随着城市建设步伐的加快,沿江两岸建成极具规模的江滩景观。平湖门毗邻长江、上通长江大桥、东临司门口繁华商业街,水陆交通皆为便利。因而,在历史延续和现实机遇的双重作用下,平湖门形成了现今的景观。

尽管笔者到此地调查的次数无法计数,可还是与环境难以融为一体。每每看到老人们怡然自得地下棋、聊天、晒太阳、修脚、看戏、听歌,内心会无比的感慨。这里,是他们的世界,我,还是一个“局外人”。

虽说城市公共空间赋予了此地开放性、公共性、广延性和可度量性的意义,但事实上,在高速流动的世界里,不同的实体性环境只能对部分人群产生意义。正如平湖门的老人一样,此地是个让他们感到自在、安心的场所;人事的相当熟络让他们找到的是“家”一般的感觉。因而,平湖门构成以老人为消费主体的环境平湖门的景观是一个有序的空间,各个群体有着自己固定的位置。以沿江大道为界,各有两个已成规模的民歌班子和楚剧班子演出,每日四路人马各自为阵,互不干扰,有着相对稳定的观众群。此外,四周还点缀着几组唱京戏、汉戏、楚剧自娱自乐的老人。在车流人潮的交织中,民歌和戏曲此起彼伏,吸引着往来路人驻足观看。据曾在黄鹤楼茶馆唱戏的演员讲,90年代初这里没修路,最开始有人在此唱评书,后来没了。自从修了路,建了花坛,此地环境改观之后,开始有人唱戏、唱歌,逐渐形成了现在的气候。

在自然界,生物个体难以单独生存,它们在一定空间内以一定的数量结合成群体。这是生物繁衍所必需的基本前提,可使每一个个体能够更好地适应环境的变化。①人类社会与有机物同属一个现象。平湖门所处的地理位置,以及群落景观的形成,构成民间文艺团体生存的极佳环境,他们彼此依存,形成合力,聚八方来客于此,靠稳定的观众群和较多的流动人口,为生存所需获取来源。

二、群落中的戏班——楚剧艺人群体及组班

通往“黄鹤楼茶馆”的斜坡旁与长江大桥桥墩处,分设两个戏班,相距大约二、三百米。演员们多数来自县级或乡镇剧团。他们都曾转战武汉三镇,有过共同搭班演出的经历,彼此相熟。班主与演员之间没有书面合同,凭着利益关系和私交感情,以口头契约方式组织在一起。

我的田野对象是大桥墩处的“金英楚剧团”。相对其他团体而言,它占据的地形最为有利。背靠沿江大道,面对上通长江大桥的楼梯,左挨大桥桥墩,右临黄鹤楼道路。形成一面环抱,三面通畅的格局。无论是上下大桥的游客,还是黄鹤楼街的居民,或是在桥墩旁喝茶、打牌的老人,很容易被吸引到此凑凑热闹。

自2006年12月份开始,我便隔三差五地光临此地。在苍苍白发的老人中间,面孔陌生而年轻的我引起了他们的好奇和注意,老人们暗暗地猜测我的身份,更有甚者向我打探询问。在与他们禀明来意后,一位老人非常热心地将我引见给了女班主王春英。

有意思的是,在做田野的这段时间,戏班的街头演出引起“楚天金报”和“武汉电视台”记者们的关注。报纸以“街头名旦”为题,对“金英楚剧团”班主王春英进行报道,电视台也在《百姓连线》栏目做了专访。阴差阳错,当我打电话向王春英提出采访的要求时,被她误认为是电视台记者,于是,见面的时间、地点很顺利地敲定下来。

2007年1月23日,我依约前往,从武昌乘车一路颠簸到汉阳王家湾,因王临时有事,时间延后。在麦当劳我足足等了两小时,终于接到徐维金(王春英的丈夫)的电话,来到他们汉阳的家。

王春英和徐维金是一对夫妻,浠水人。王春英原在浠水弹陂镇剧团唱花旦,徐维金则是浠水弹陂镇华贵剧团的小生,两剧团分属乡镇管辖。在乡镇供养不起的状况下,剧团撤消,演员被遣散回家,大家各自出外讨生活。

王春英和徐维金是1997年相识,婚后一同来到武汉。当我问他们为什么会到武汉谋生时,王春英说:“之所以到武汉是因为觉得武汉毕竟是个大城市,经济上的来源应该是多于乡里的。再加上,当时武汉的一些居委会都有自己的小剧场,演出的地方很多”。

到武汉后,在“戏老板”的邀请下,夫妻俩最先在古田二路古蓝小区的小剧场演出。当时的武汉,年轻的楚剧艺人较少,大多是一些五、六十岁即将退出舞台的人。

刚从老家来汉时,二人除身上的衣服外,两手空空、一无所有。租住在古田二路的一间小房子里,床、桌子和被子是一些好心人帮忙借的。1998年至1999年间,由于演出市场不景气,唱一天戏只挣几块钱,夫妻俩一个卖菜、一个踩麻木,维持基本生活。后来,渐渐有了演出的机会,收入逐渐增多。

戏班成立的时间是2006年6月2日,王春英在介绍组班的情形时说:“当时有些演员在家玩着没有事做,而自己想挑头组班,就随便选了个日子,开始了。刚开始搞的时候蛮难的,没有观众,演员只有王春霞、龚爱珍和他们的老公(外角)几个,下乡演出的张桂桃只来串串场子。在这里收入不固定,每天有时搞的到钱,有时搞不到钱,而下乡唱包场收入有保障。现在桥头这个地方游人多一些,爹爹婆婆多一些,收入就好一点。再加上现在经济情况好转,观众手上有了些余钱。慢慢的下乡演出的演员回来了,人员较以前稳定了很多”。

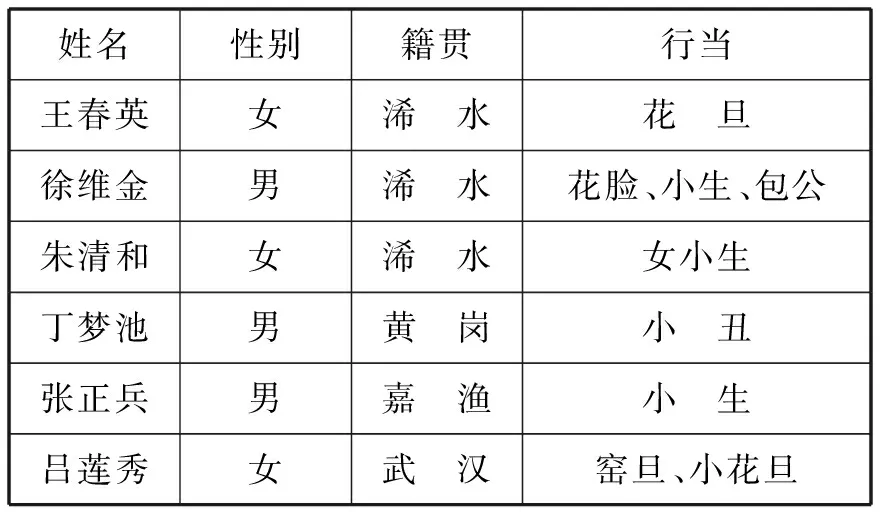

下表是这个剧团较为固定人员的名单:

姓名性别籍贯行当王春英女浠 水花 旦徐维金男浠 水花脸、小生、包公朱清和女浠 水女小生丁梦池男黄 岗小 丑张正兵男嘉 渔小 生吕莲秀女武 汉窑旦、小花旦

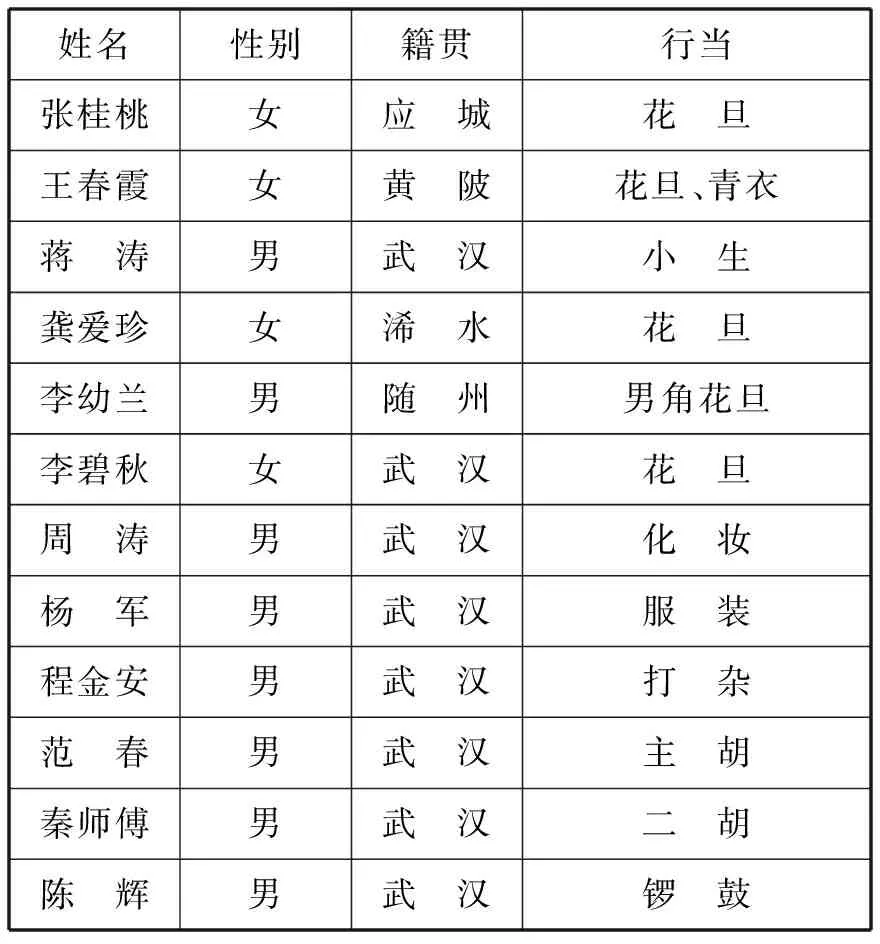

续表

上述中不难看出,国家经济好转的大环境与平胡门老人扎堆形成的小环境,为戏班的组建提供了契机。班中骨干成员多数来自乡土社会,相对“武汉”而言,她们的家乡是“乡里”,相对于“武汉人”而言,她们是“外乡人”。在城乡二元结构的作用下,组成了以地缘关系为主的团体结构。事实上,无论身处何地,明晰的地理标识、生活境况与生存技能的相同,都极易让他们建立起稳定的生存关系。从而,共同面对陌生环境的困难和挑战。

三、“打彩”——被异化的谋生方式及消费行为

在平湖门看戏,会发现这样的景象:戏未开锣,便有演员穿梭于观众之间,递烟、倒茶,或陪着说话;还会在围观的人群中寻找熟悉的面孔,拉他们坐下看戏。戏开锣后,演员的上述行为并没停止,而是在唱戏和待客之间不断地转换着角色。他们与观众的关系相当熟悉,有的还会喊某个观众“干爹”或“干妈”。这里,看戏不卖票,演员收入全凭“打彩”。一般而言,有座看戏外加喝茶,“打彩”5元;席地而坐或站着看戏不收钱。实际上,观众因人而异,“打彩”的数额是不等的,从5元、10元、20元到100元都有。更为有趣的是,有几个演员唱戏,长条凳上就会放几个装“彩钱”的筐子,观众会往自己熟悉或喜欢的演员筐里丢钱,得了彩钱的演员事后会对“打彩”的观众表示感谢。“彩钱”很快集中到班主的手里,并记录在一小本上。演出完进行分成。取钱、分钱的过程都是当着观众的面进行。因此,每个演员今天大概得多少一目了然。

“打彩”是楚剧演出的习俗,原指演出中,观众被剧中人物的悲惨遭遇所感动,自发地往台上丢钱、投食物。如《逃水荒》、《喻老四打瓦》、《郭丁香赶子》、《放牛》等几出戏中都可“打彩”。“打彩”的用意,有两个:一是可怜剧中人物的遭遇,一是籍此机会来捧演员。②现如今,在平湖门戏班的演出中,“打彩”已改变它原有的性质,被异化为了“关系彩”“人情彩”。

1.“打彩”风气的形成

2005年以前,大桥下没有戏班唱戏,不远处的“黄鹤楼茶馆”为了吸引老人,便请了楚戏班演出。最开始是买票,三块钱一张。后来慢慢地发展为“打彩”。对这种风气的形成,演员和观众都有自己的说法。

王春英(演员)说:以前在“黄鹤楼茶馆”唱,有时侯唱得好下面观众会往台上扔钱,因为演员工资是固定的,按一天多少钱算,所以唱得再好,打彩的钱再多,演员也得不到,后来就形成了分成,再后来得了“彩”的演员下场上烟、倒茶感谢,后来就形成了风气。

以前也在剧院里唱过,卖票三块钱一张,去看的人并不多,而在室外演出,老人也不光是为了看戏,主要喜欢人多玩一玩,热闹热闹。他们打彩丢那么多钱,要是到剧院看,不知看多少好戏。

潘师傅(观众)说:这里兴唱戏(指的是“黄鹤楼茶馆”)从2000年开始的,最早是卖票,前两年(2005年)开始兴打彩,逐步就发展起来了。

这些人为么事喜欢听戏,大部分人是退休的,“冒”得么事,在屋里坐到像个“苕”。到这里唱戏的人不是义务演出,是为了收入,老人一听唱的还可以,他们都是通情达理的,就愿意把钱。看到唱得比较好,值到点钱,就打彩,开始打得少,1块、2块、5块,这样,演员就认得你了,就表示感谢,慢慢地演员和老人就熟起来,拜了干爹、干妈。拜也不是正式地拜,就是“推桌子”(请吃饭)。干爹、干妈是那好当的吗?湖北农村有个说法,“干爹干老子,一年一件花袄子”。

一般而言,没有哪种文化是一成不变的。有时温和缓慢发生,有时步伐加快,出现了急剧的变化,而这些必定受到内外部环境的影响。就楚剧的传统习俗“打彩”而言,其变化是一个渐进的过程。当社会经济复苏,人们有了余钱进行文化消费;当特定的群体-老人以一定的方式存在;当原有的分配方式不再适用于演出活动;当演员对个人价值和生活前景有了更多的期待;当演员与观众建立了相互“需要”的关系,“变异”便发生了,向着“人情彩”、“关系彩”转化。作为一个观察者,笔者无法去评判这种变化的优劣,但可以肯定地说,这种改变是楚剧艺人的文化选择;一种为“生”的需要而做出的调适行为。

2.“打彩”的观众

平湖门“打彩”的观众主要有以下几种类型:

1)一般的戏迷,他们因戏好或演员唱得好而“打彩”,金额有多有少。一位老人介绍自己说:“我从5、6岁开始看楚戏,是被我的母亲引进这个圈子的。我就是喜欢楚剧的那个味,一听楚戏就像喝了汤,即便是受再大的委屈,与人吵了架,只要听了楚戏就什么烦恼都没了。我只要来这里,每天“打彩”要花七、八十块钱,一个月拿二、三百块钱‘打彩’是‘冒’得问题的。”

2)演员的关系户。他们是“打彩”的主力军,人员构成情况复杂。包括演员的“干亲”、一些私人企业的老板或是演员带来的人。他们多数爱戏。也有其他目的者,“打彩”时出手大方,多打百元的红票子。比如演员老家湾子里来的人,他们知道侄姑娘在外唱戏,来看戏都是有准备,起码打一百块。

事实上,打彩要有实力,百分之七十的人没有实力,打彩的人只有百分之三十。平湖门打彩有两个人最出名,一个是胡爹,一个是田妈。

胡爹是王春霞的“干爹”。“打大彩”的代表人物之一,住湖北机床厂一带,人长得瘦小,戴一副茶色眼镜,平时爱好就是看戏,他的老伴因腿脚不太方便,很少出门,因此,多数时候是他一人来。胡爹从去年七月(2006年7月)到现在打彩已经花了五万块。一天唱《七仙女》,他一个演员打100,一天就打了1500块。老人打彩,钱的渠道不一样,有的是退休工资,有的是退休后下海赚的钱,有的是私房钱,不能让婆婆知道的。胡爹属于房子压土地得了四、五十万,还有房子每个月租不少钱。

田妈是大家的“干妈”,出手也极为大方。旧时家里是富农、地主,文革时受过打击,坐过牢,自己无儿无女,演员们说她“喜欢把钱拿出来撒,希望别人喊她个娘”。笔者就亲眼看到田妈将百元的“红票子”塞到演员手里。

3)游客或在此消磨时间,有时听歌、有时听戏的人。

游客能坐下来听戏的,情况极少,常常是站着看看就走了。在做田野时,我遇到一对南京来的夫妇,常年在长江上跑船。那天他们的船歇在武昌码头,闲来无事,见这里热闹便来玩,他们从没听过楚剧,也听不懂。戏没看完便走了,“打彩”5元。

在平湖门看戏的观众已经形成相当的规模,这与便捷的交通、休闲的环境以及文艺演出的扎堆效应有着密切联系之外,还与整个武汉市的戏曲演出环境有着联系。第一、武汉市豪华剧场票价高昂,楚剧迷们没有消费能力。第二、剧场没有戏看,也没有可看戏的剧场(除和平剧场外)。第三、新编楚剧老人接受不了,而平湖门的楚戏都是原汁原味的唱腔。

“物以类聚,人以群分”。集群是人的社会化过程,因共同的社会特征而聚在一起。平湖门的主力观众,他们处于一样的年龄阶段、有着共同的兴趣爱好,认同感和归属感使他们聚集在一起,构成一个小型的社会。在这里,他们彼此交流,有共同的话题,通过“打彩”获得情感上的藉慰,甚至心理上的满足。尼古拉.埃尔潘说:“消费是一种‘社会参与体验’的生产活动,即参与某种共同的快乐或基本福利的体验。这种社会参与体验直接影响到我们的自我认同感和社会认同感,影响到我们对自我与群体或社会的关系的定义和态度。在这个意义上,消费活动乃是一种社会语言、一种特定的社会成员身份感的确认方式。”③“打彩”大户胡爹爹正是通过“巨额消费”而成为平湖门观众中的重量级人物。

3.演员“拉彩”的方式和手段

演员与观众联系感情的方式也很不一样,有的只会说三句话:喝茶、吃烟、打彩。有的演员不谈打彩的事,只是和你拉家常。

演员在台上唱戏,但对打过彩的人心里都有数,演完后对哪个人都不马虎,都要去道谢。这里的观众说,演员以前有过教训,吃过这方面的亏,老人来了,演员“冒”理他,他烦了,就说以前打过那多的彩,理都不理,所以,演员们贼得很,当天打彩的人要招呼,当天没打彩以前打过彩的人要招呼,与打过彩站在一起聊天的不管认不认的,都要上去递个烟,打个招呼,说不定,这些人以后就会打彩。

潘师傅说道:“我与胡爹爹的关系满好,演员们也会跟打彩大户关系好的人联络感情,因为会出现这样的情况,有人找打彩的人讲话、聊天,搞得打彩的人不能打彩。王春霞蛮长时间“冒”有理我,今天跑来递根烟。”

我还了解到,干亲“打彩”还会出现这样的状况:甲演员的干亲一次给乙演员打了彩,乙演员一定要心里明白打了多少钱,下一次,乙演员的干亲来了要给甲演员打彩。不打或打少了都会引起甲演员的不满。这样的做法无形之中增加了干亲经济上的负担,但干亲有时为了维护与自己有往来关系的演员的面子,也会这样做。

4.演员与“干亲”交往的片断

2007年8月3日,早上一场突如其来的暴雨,给火气十足的武汉降了降温。下定决心,再也不能等待了。今天,我一定要去采访朱清和。事情的发展往往颇出人意料之外。看完演出后,竟然亲身体验了一次演员朱清和、丁梦池夫妇请干姐、干哥吃饭的过程。

这天,我本想借请吃饭的机会采访朱夫妇二人。岂料,演出即将结束时,丁梦池却要求我给他们“打彩”100元,来代替请他们吃饭。

今天的饭是朱清和夫妇请的,在平湖门附近的一家小餐馆。人员包括干姐、干哥、另一演员和她的干爹干妈,以及两个小孩。

吃饭是极为平常之事,菜也比较丰盛。干亲和演员的关系也非常的亲密,演员也极尽所能地去招待客人。席间他们聊的还是“打彩”的事。

饭后,在朱清和的家里采访了甘秀美,她是朱清和干姐,湖北应城人,今年54岁,原为应城盐化公司的主任.至今退休已经10年。据她介绍,2000年的时候,朱清和随剧团在应城工会剧场演出。当时我对楚剧并不熟悉,只喜欢打麻将,熟人建议我去听听楚剧,并说,小朱反串的男角演得不错,于是,我就去剧场看戏,接连去了3次才看到朱清和扮的小生,觉得很不错,那时一天演出两场,此后我天天去看,一场也不落。在演出期间,我们两人并没有接触。后来发生了一件事彼此就熟了。剧团在应城唱完之后,要到浠水唱包场,但应城工会剧场的经理却一再挽留不放他们走,我个性比较豪放,喜欢帮助人,就找到经理,请他不要为难剧团,让他们走。因为为剧团说了话,后来就与朱清和交上了朋友。到现在为止,已经看了六、七年的戏,朱清和前往新洲、浠水等地唱戏我也会前往观看。现在,朱清和在武汉唱,我每两个月都要来个三次左右,来一次打彩都要花四、五百块钱。现在基本上要动用存款。

当我问到为什么花这样大的代价时,她说:我觉得朱清和这个人为人很好,不管对什么人都很热情。不象有些演员,打彩多的人笑脸相迎。不打彩的人理都不理。再说,看戏就图个开心,只要开心就好,希望幸福地度过晚年。

甘秀美有一个女儿,已经出嫁,家庭没什么经济负担。她和老伴同朱清和一家都相处得很好。今天,甘秀美留在朱清和的家里睡觉,看着她洗洗弄弄的,非常自在,就像在自己家一样。当我问是不是每次都这样,她说:有时来了就走了,有时第二天走,有时就多玩几天,说不准。

朱清和夫妇在司门口与另一演员合租一套房子。属自建私房,里外两间,带厕所和厨房。吃饭是一起搭伙,条件相当简陋,房子很旧,没有空调、冰箱等设施,只有一台电视机供娱乐。放假时,在老家读书的孩子会过来,真不知怎样安排睡觉。看到这,感觉到艺人生活的艰辛,虽说照目前的状况一个月的收入也相当可观,但生活的担子却异常沉重。

我们知道,亲属关系是根据生育和婚姻事实所发生的社会关系。也是一种在情感上互相信任、经济上相互帮助,彼此间负有责任和义务的关系。费孝通在《乡土社会》中提到中国社会呈“差序格局”的结构,认为“每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。”④干亲的“打彩”是演员收入重要来源,将保证艺人在经济或情感上的投入获利最大化。平湖门的演员就是通过“拜干亲”将自己与观众的关系亲密化、固定化、进而亲属化。因此,他们的交往会在演出之外延伸。除了节日登门拜见,或干亲生病时看望之外,还会不时的请干亲吃饭。只要可能,任何人都可以被拉进圈子成为“自家人”。

5.经济运作——共存与竞争

平湖门戏班内部的经济运行基本相同。以王春英的戏班为例,程金安是这样说的:“整票子,如100元,老板按20%提成,演员按80%提成。散票子,比如5元、10元等,老板30%,演员70%。演员如果今天没有打到彩,内角(戏中的女性角色)老板不给钱,因为没打到彩的情况极少;外角(戏中男性角色)老板根据演员实力的不同,给相应的钱保底。比如涛涛一天30元,朱清和反串40元,丁梦池25元。琴师的工资是固定,每天30元。”整个场子的电费、卫生费、茶水、烟、化妆品等等都是老板出钱。凳子是在“汉剧阁”按一个1块钱的价码租的,下雨就租借“汉剧阁”的场地演出,租费一天100元。管服装师傅姓杨,衣服、音响都是他的,连人带东西一天25元。

戏班中,女性演员的收入是相当可观的。潘师傅说:“好的演员平均收入一天一场戏250—300元,一个月下来有七、八千块钱。有的人唱两场,下午在平湖门,晚上到其他地方唱,如果不下雨天天演的话,一个月一万四、五千块钱是搞的到的。”

2007年3、4月份之后,平湖门演出的戏班出现变化,呈三足鼎立的格局。由于要建绿化带,陈萍的戏班由坡上搬到了大桥墩旁。龚爱珍和李素秋离开王春英的戏班,在桥下拉起队伍自立门户。三个班子一个挨着一个,相距不过几米,为了保证收益,在每日下午开锣后,各显神通,争夺有限的观众资源。

七、八月份的武汉,天气热得没有一丝风。尽管平湖门的演出照旧,却因酷暑难当,观众人数大量减少。为了增加人气,保证收入,三个戏班都采取如下的举措:其一、演员们不断地给相熟的观众打电话,力邀他们来看戏;其二、租来巨大的风扇,并给老观众买冰水、冰棍解暑;其三、对演出的剧目做调整。由于王春英班子的演员实力较强,能上演难度较大的戏,因而,在三班的竞争中稍胜一筹。

2007年7月20日——22日,我接连三天来此看戏。

7月20日,天气闷热,到下午两点多钟时,观众席位还未坐满。王春英夫妇很是着急,商量对策。还未等吆锣,徐维金便早早挂出明天的节目单:1.加演《访友》反串;2.《黄山情》(下本)

7月21日,星期六,昨夜下了雨,天气略微凉爽。我赶到此地时,眼前的情景叫我大吃一惊。演出还未开始,观众坐无虚席,站者都围了好几层。演员们的情绪十分得好,班主不停地忙碌着,给来人安排座位,添茶倒水,还雇人添加凳子,约有一、二十个。

一位老人说:“蛮多观众都是演员打电话叫来的。今天的加演《访友》,姜金安反串花旦,张桂桃反串小生,这蛮有点意思,《访友》蛮长时间‘冒’有唱了,今天一唱就有点新颖。把其他两个班子的观众都吸引过来。加上今天天气凉快,所以来了这么多人。”的确,王春英戏班的热闹场面与另两班的冷清形成极大的反差。

姜金安,又叫姜胖子,是来串场子的,他在观众中有一定的影响,去年底“小菊花楚剧团”在和平剧场演出时,我曾看过他的演出,别人叫他万金油。花旦、小生、丑角、他都能演,差么角顶么角,戏路蛮熟;张桂桃,台柱子,不但声音甜美,花旦小生的扮相都很漂亮。两人今天的合作演出,非常成功,观众看得津津有味,精彩处还赢得平日少见的鼓掌声。张桂桃这场戏就“打彩”一千多块。今天的加演人气和打彩结合起来。

在三个戏班的班主中,王春英最为能干,很多观众把她比做“王熙凤”。潘师傅说:“王春英当团长蛮有本事的。搞得不好留不住演员。演员来这里演出,一来靠的是老板跟演员的关系,二来老板要保证演员的收入,想方设法拉彩,哪怕是比较差的演员,老板也要尽力为他争取收入。还有一个就是排戏蛮重要,唱戏三个小时,要保证每个演员都能上场打彩,又要走剧情,不容易呀。”

7月22日,星期天,上演《打神告庙》。今天来的观众也很多,这出戏是固定的本子,比较难唱,对演员的唱工和表演以及伴奏要求颇高。琴师将全本的谱子也带了来,王春英说为演这出戏合了蛮长时间。

从呈现的材料可以看到,激烈的竞争是由戏班所处空间位置的改变引起的。桥下原本是王春英戏班独享的空地,随着班子的分化和位移,为三方享有。虽然,平湖门地理优越,但可享资源毕竟有限。戏班从相距约三、四百米变为相隔不足五十米,导致了对同一空间下有限资源的争夺。实际上,哪个戏班的捕食能力强,哪个戏班就能获得更多的资源。因而,在三方的较量中,王春英凭借较强的班底和泼辣、干练的处事能力,在竞争中略胜一筹。

6.政府管理——颇为宽松

《楚天都市报》2007年6月18日刊登了一则《戏班子承诺不扰民》报道:

长江大桥武昌桥头堡,一些戏班子长期演唱娱乐,附近居民不堪其扰,屡屡投诉。昨日,这里的六个文艺团体向武昌区城管局签订承诺书:唱歌跳舞不扰民。

具体承诺内容包括:一限时间,只许在下午2点至4点限时娱乐;二限位置,只能在城管部门划定的位置范围内娱乐,不允许占用车行道;三限音量,扩音设备音量不能影响周边居民和行人;四要搞好清洁卫生,自备垃圾容器装纳废弃物,保持娱乐场地清洁卫生;五是严禁乱搭乱盖,使用遮阳伞。若违反以上规定,城管将取消其在这里的演出资格。

尽管报纸上刊登了限制事项,但在实际的管理中却没有那么严格。例如:规定下午2点到4点为演出时间,但一场戏一般为3小时,因而,在实际演出中无法照协议执行。通过与观众的交流得知,戏班演出属营业性质,没按照规定交税。在此前,城管部门来了好几次都没有管下来。这里的老年观众,特别是一些八、九十岁的老头子,只要见城管的来了,不用人说,自发站在前头要跟城管人员拼命,他们说:你们(指城管人员)要是把他们(演员)管地不唱了,叫我们这些老家伙到哪里消遣,到哪里去娱乐,我这个时间在哪里度过。和谐社会怎样体现。后来,城管就睁一只眼闭一只眼,不强行管理,来后只叫看戏的人不要挤在马路上,不要站道。再后来,老人自觉地把道路让出来。这样的管理较为人性化。现在,武昌区委对这里的演出默认了,只要不违反进一步的原则问题就这样算了。

综上所述,自80年代中期以后.随着国家文化体制改革的深入,在70年代末成立的地市、乡镇楚剧团纷纷解散,演员自谋发展。在生存技能单一、职业习惯难以改变的情况下,有相当一部分人流落各地,仍以“唱戏”为业。武汉属于全国的特大城市,在省内居于首府地位,历来商业发达,解放前就是楚剧活动的中心,拥有大量的楚剧观众。历史契机与现实原因使各地楚剧艺人往来于武汉“讨”生活。近几年来,公园、街头空地在城市绿化建设中面貌一新,成为居民休闲的好去处。楚剧艺人也在此觅到商机,分布在武汉三镇街头卖艺。平湖门地区因紧挨江滩、交通便利、逐步形成以老人为消费主力的环境。王春英等人的戏班也就在这一特定的空间下捕食、竞争、生存。地缘就是指地理缘分。正是由于有武汉平湖门等环境适宜、资源可享的特定空间的存在,楚剧在城市中延续。

注释:

①林文雄:《生态学》,科学出版社.2007版39页。

②陶古鹏:《楚剧演员生活五十年》,《文艺志》(资料选辑二),第249页。

③(法)尼古拉埃尔潘:《消费社会学》,社会科学文献出版社, 2005版2页。

④费孝通:《乡土中国》,江苏文艺出版社,2007版27页。