江西东乡铜矿成矿地质特征与找矿靶区优选*

2011-11-17黄苏锦

黄苏锦

(江西铜业集团东同矿业有限责任公司,江西抚州市331812)

江西东乡铜矿成矿地质特征与找矿靶区优选*

黄苏锦

(江西铜业集团东同矿业有限责任公司,江西抚州市331812)

通过对江西东乡铜矿的区域成矿背景、成矿地质特征、矿床地质特征(矿体特征、矿石特征、围岩蚀变)的研究,提出了“三带、两层、三异常”的找矿模型,为本区找寻富铜矿体提供了理论依据;并在此基础上,对区内铜矿体成矿的有利区段进行了预测,优选出4个找矿靶区,为该区深边部找矿指明了方向。

东乡铜矿;成矿地质特征;找矿模型;找矿靶区

东乡铜矿是在1960年代初发现并建矿投产的中型矿山,经过50多年的开采利用,随着采掘规模的不断扩大,目前远景储量不足,出现保有储量危机等问题;“快速寻找和发现隐伏矿床(体),扩大储量规模”已成为矿山企业可持续发展和摆脱困境的首要问题。本文在江西铜业股份有限公司《东乡铜矿深、边部成矿预测》资助项目的研究成果基础上,拟通过对该矿床的进一步解剖研究,为矿山找矿实践提供理论依据和科学指导。

1 区域成矿背景

东乡铜矿位于北东向的赣东北(德兴-遂川)深断裂带和近东西向的广丰-萍乡构造带的交界部位、江南地体南缘赣东北地区之德兴(微)地体的西南端;是以铜为主的中型铜(钨)多金属矿床。

整个赣东北处于元古宙江南地体的南缘,地质历史上经历了3次规模较大的拉张与闭合构造作用:晚元古宙的大陆边缘拉伸裂陷与晋宁期的造山褶皱闭合;海西早期内陆凹拗与海西晚期隆升褶皱;燕山早期断块拗陷火山盆地和燕山晚期断块隆起火山喷发和岩浆侵入。其中,以海西早期的内陆拗陷以及燕山早期的岩浆活动与本区成矿作用关系最为密切。

东西向、北东向断裂以及拗陷构成了区内主要的构造格架。北东向的赣东北和近东西向的广丰-萍乡两条深断裂通过区内。晚元古界的赣东北深断裂带,曾经历过多期活动,燕山期该断裂带及次级断裂重新复活,为岩浆侵入提供了通道。矿区经历多期构造活动,使得早期的断裂构造形成了良好的封闭空间,为区内成矿提供了有利的赋存条件。加之,上层围岩中的成矿物质在地表水的淋滤、富集作用下,在有利的地段形成为次生富矿体。

区域内岩浆活动主要分两期,即海西-印支期和燕山早期。在海西-印支期,火山活动受NE向的深断裂构造所控制,且沿坳陷扩张地带,表现出有间歇性的海底火山喷发;燕山早期的浅成侵入活动,则形成花岗斑岩和花岗闪长斑岩的组合,其形态多不规则,主要为似层状、椭圆状、脉状、透镜状、瘤状,个数多且规模小,侵入于中元古界双桥山群浅变质岩以及石炭系壶天群火山碎屑岩、泥灰岩中。

2 矿区成矿地质特征

2.1 含矿建造

矿区内出露的地层主要有:中元古界双桥山群的浅变质岩,石炭系细-中粗粒碎屑岩夹火山碎屑岩,泥灰岩和上白垩统紫红色砂,砾岩以及第四系的松散堆积物。

其中,由中元古界双桥山群浅变质岩系构成了该区基底,且大面积出露于矿区北部;第四系、石炭系和白垩系地层构成了该区的沉积盖层。区内主要的含矿建造为:下石炭统梓山组上段粉砂岩,以及中-上石炭统壶天群下段白云质灰岩。

2.2 控矿构造

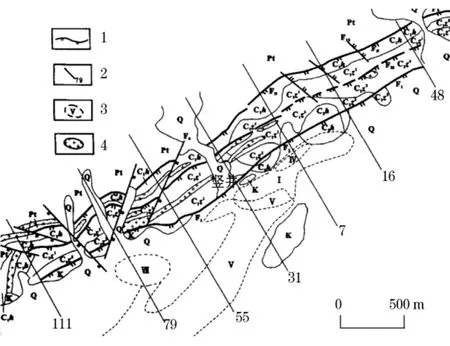

矿区内经历过多次构造活动,这些不同序次、不同期次、不同方向的构造形迹迭加在一起,使矿区构造更加复杂。被断裂及岩浆活动所破坏的单斜构造是矿区基本构造形态(见图1),呈NE走向(50°~60°),倾向SE,倾角较缓(25°~40°),为矿床的形成、矿体的赋存提供了有利的构造条件。

图1 东乡铜矿床地质构造(据张国林资料修改,2001)

在矿区东北部的小璜一带发育有北东东向褶皱,产于石炭系地层中,形成时间较早;其他地段主要发育北北西向褶皱,形态较为开阔,形成时代较晚,与成矿关系密切;由于多期多次构造运动的影响,往往在背斜的轴部可形成虚脱或滑脱空间,为后期矿床(体)的形成提供了有利的赋存空间。

2.3 岩浆活动与成矿关系密切

区内岩浆活动频繁而强烈,具有多成因、多旋回、多岩性等特点。它一方面提供热源,成为含矿物质运移、聚集的驱动力;另一方面岩浆本身亦可提供部分成矿物质。燕山期超浅成相、浅成相的花岗闪长斑岩以及花岗斑岩为矿区主要出露的侵入岩体,与成矿在时间、空间以及成因上有着密切的关系,其中以燕山早期花岗斑岩在空间上与矿体关系最为密切。

晋宁期的海底火山活动带来了双桥山群的大量成矿物质;海西-印支期,在东乡陆内裂陷盆地沉积过程中,形成了富含Cu的喷流岩,局部地段富集成矿;燕山期岩浆活动强烈,花岗闪长斑岩和花岗斑岩的侵入为成矿提供充足的热动力,对早期赋矿层位中成矿物质的活化、迁移、交代以及富集叠加起了重要的促进作用。伴随着中酸性岩浆的多次侵入,形成花岗闪长斑岩岩株和岩脉,同时带来含有大规模的Cu、Pb、Zn、Au、Ag等成矿物质和能量的含矿热液,通过充填、交代和叠加改造,为矿体的形成提供了大量的成矿物质。矿区岩浆岩中成矿元素具有较高的丰度,其中花岗斑岩含Cu160-304×10-6,花岗闪长斑岩含Cu100-150×10-6,丰度远远超出维氏值。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

整个矿区由大小不等的8个铜矿体、8个钨矿体、4个铁矿体和1个硫矿体组成,在空间上大致表现为:上铁钨、中次生富集铜、下铜硫的分布规律。矿体的展布严格受区内北东向断裂构造的控制,矿化带的走向与区内地层以及断裂带的走向基本相同;在铜矿体中,以Ⅰ、Ⅴ、Ⅶ号3个矿体为主(见图2),占全矿区铜工业储量的95%以上。矿体形态多为层状、似层状、脉状、透镜状、藕节状等,具有尖灭再现、分枝复合、膨胀缩小等现象,由于后期断裂构造等影响,各矿体均有不同程度的破碎,矿体形态一般较复杂。

图2 东乡铜矿主要矿体纵投影

(1)Ⅰ号铜矿体,占全区铜金属总储量约25%,由次生富集作用形成,主要分布于矿区东部的16~31线间F1断裂破碎带的底部,全长1200m;呈不规则的层状、似层状产出,沿走向和倾向常有分叉现象;倾斜延伸一般为200~300m,最大540m(19线);埋藏标高多在-200m以上,最深达-375m(23线);矿体倾角一般在35°~40°,局部地段可达50°(如8线);矿体厚度一般为2~10m,最大20余米,平均4.35m;矿体厚度沿倾斜变化较大,沿走向相对稳定;矿石含铜品位变化较大,可由1%以下至10%以上,一般为1.5%~2%,平均1.79%;通常是浅部矿体品位较富,往深部逐渐变贫,这与铜的次生富集作用由上而下的逐渐减弱是相一致的。

(2)Ⅴ号铜矿体,矿区内规模最大的原生硫化铜矿体,占全区铜金属总储量的50%以上。矿体分布于矿区中部19~63线之间,总体受F1断裂破碎带的控制,全长1200m。矿体一般呈较厚的似层状,在27线表现为明显的透镜状。从39线往西,矿体分成两支。浅部矿体较小,原有勘探资料显示,只延至51线;深部矿体则可延至63线,且厚度较大。矿体埋藏深度从0m至-450m标高以下。矿体倾角一般在35°~45°,厚度一般为10~30m,最大60余米,平均15.45m。矿石含铜品位在0.8%~1.5%,平均1.14%。

(3)Ⅶ号铜矿体,约占全区铜金属总储量的20%。多分布于矿区西部71~83线间的F1断裂破碎带及其上、下两侧,矿体呈厚大的透镜状,沿走向延长约400m,倾斜最大长度450m左右(79线)。埋深标高从-15m到-200m。倾角平缓,一般为25°左右;平均厚度为19.95m,最大厚度90余米,沿走向和倾向上迅速变薄,甚至尖灭。矿石含铜品位一般小于1%,平均0.85%。

3.2 矿石特征

铜矿体中矿石自然类型大部分为原生硫化矿,主要有黄铜矿、黄铁矿、辉铜矿、斑铜矿等矿物;按工业类型可划分为原生硫化矿石、次生硫化矿石两类。

(1)原生硫化矿石,以Ⅴ、Ⅶ号铜矿体为代表,以黄铜黄铁矿石为主,黄铁矿石次之,含少量黄铁黄铜矿石、黄铁辉铜矿石和黄铁斑铜矿石。在矿体的上盘以及东西两端多形成黄铁矿石。在矿体的中心和浅部多见黄铁黄铜矿石分布;黄铁斑铜矿石主要见于矿体顶部,主要由次生富集作用形成。

(2)次生硫化物矿石,以Ⅰ号铜矿体为代表,以黄铁辉铜矿石和辉铜黄铁矿石为主(约占70%~75%);黄铜黄铁矿石次之(占21%);另有少量辉铜赤铁矿石、黄铁斑铜矿石、黄铁矿石等。

3.3 围岩蚀变

东乡铜矿区内的近矿围岩基本上均遭受了不同程度的蚀变,主要蚀变类型有黄铁矿化、绿泥石化、硅化、白云石化、绢云母化、高岭石化等。围岩蚀变现象多呈长条状分布,其走向与构造破碎带方向大体一致。在矿体上盘蚀变较强、下盘较弱;矿区中部的蚀变现象,较两端发育且更为复杂;在矿体的上、下各50m范围内,蚀变现象尤为显著。

4 找矿模型

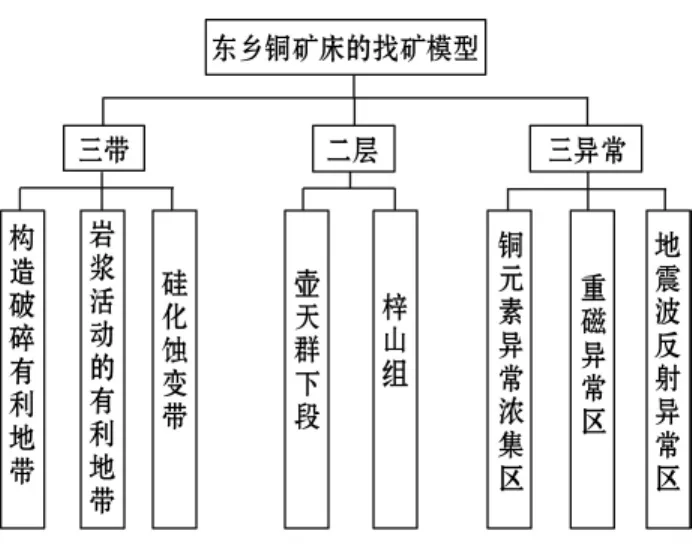

根据前述区域成矿地质条件、矿区成矿地质特征、矿床地质特征、控矿因素分析等研究,在本次项目研究工作成果的基础上,可以归纳总结出东乡铜矿的综合找矿模型为:三带、二层、三异常,见图3。

图3 东乡铜矿床找矿模型

5 找矿靶区优选

根据项目研究工作有关成果,结合矿山探矿工程实践(坑内水平钻探工作)所揭示的实际情况等,本文优选出4个找矿靶区。

(1)“无矿带”靶区。57~65勘探线之间的200m区段。该地段破碎带自57~65线硅化蚀变明显,氧化次生的铁帽发育,见矿最高含铜品位为15.84%,平均品位8.48%。由于深、边部未曾进行有效的钻探工程的控制,因此,存在较大的找矿空间。在63线西南的点(63650,28800)处四周50m×50m范围内的-50~-75m可能有富矿体存在。

(2)“51~55线的-260~-380m”靶区。在51线存在隐伏向斜,产于石炭系地层之中,规模较大,轴线长600m以上,枢纽向北扬起;Ⅴ号矿体自43勘探线开始,有向南西侧状的特征,至该向斜的核部(55线附近)时,矿体则沿向斜的南西翼向上延伸。因此,在今后的深部找矿工作中,有必要将勘探的重点转移到该向斜的核部(51~55线的深部),这是成矿物质发生大规模沉淀的最有利的构造部位。

(3)“27~35线的-220~-260m”靶区。该靶区正好位于31线隐伏背斜的轴部(轴线长约400 m、枢纽向南倾伏),已有勘探资料显示,在深部Ⅴ号矿体的富矿呈厚大透镜状产出,埋深在-450m地段最富。正在开采的Ⅴ号矿体-235m中段29~31线间-224.8m分层处采场和坑内水平钻探结果显示:成矿和花岗斑岩关系密切,矿石品位最高可达28.29%,平均品位可达7%,矿体多为近东西向展布,呈藕节状分布,显示了良好的找矿前景。

(4)“19~23线的-180~-220m和-300~-360m”靶区。该靶区目前见到很好的(斑铜矿、辉铜矿)矿化现象,最高品位可达20%以上,平均品位在3%左右,具有良好的找矿前景。可作为目前矿山开采的重点,初步估算在-180~-220m可采铜金属量为500t左右。综合已有研究资料综合分析,19~23线往深部到-300~-360m可能存在有原生富铜矿体,也是一个很重要的找矿靶区。

[1]张国林.东乡铜矿剥离断层系统及其控矿意义[J].矿产与地质,2001,15(3):157-161.

[2]李得春.东乡铜矿地质特征及控矿因素分析[J].铜业工程,2010,(4):12-16.

[3]付守会,陈广浩.江西东乡铜矿成矿地质特征与找矿实践[J].大地构造与成矿学,2003,27(3):282-286.

[4]张建明.东乡铜矿区构造特征与成矿的关系[J].铜业工程,2004,(4):10-14.

[5]张国林,何国朝.东乡铜矿断裂带构造地球化学及找矿标志[J].地质与勘探,2002,38(6):22-24.

[6]李培铮,邓国萍,陶红,等.赣东北壳体构造演化与铜(金)多金属成矿系列[J].大地构造与成矿学,1999,23(4):300-307.

江西铜业股份有限公司项目资助(编号2008025).

2011-05-16)

黄苏锦(1968-),男,浙江淳安人,高级工程师,硕士,主要从事矿山地质、采矿技术和生产管理工作,Email:sjhuang2006@126.com。