中国碳捕集、利用与封存技术研发与示范

2011-11-17彭斯震张九天

仲 平 彭斯震 贾 莉 张九天

(中国21世纪议程管理中心,北京100038)

中国碳捕集、利用与封存技术研发与示范

仲 平 彭斯震 贾 莉 张九天

(中国21世纪议程管理中心,北京100038)

碳捕集、利用与封存(CCUS)是一项新兴的、具有大规模减排潜力的技术,有望实现化石能源使用的CO2近零排放,被认为是进行温室气体深度减排最重要的技术路径之一。开展CCUS技术的研发和储备,将为中国未来温室气体减排提供一种重要的战略性技术选择,受到政府、企业和学术界的广泛关注。本文从CCUS技术产生和发展的背景出发,概括了该技术的特点及存在的主要问题,总结了当前中国CCUS技术政策,介绍了中国CCUS技术研发、试点示范、国际合作等的开展情况,并通过与欧美等发达国家CCUS技术发展与示范活动现状的对比,初步分析了中国CCUS技术发展方面存在的主要不足。为进一步推动我国CCUS技术的研发与示范,文章提出应加强国家层面的技术政策指导和宏观协调、引导资源有效配置;推动建设行业间的CCUS技术合作平台;重视CCUS未来技术应用软环境建设等有针对性的建议。

碳捕集与封存(CCS);碳捕集、利用与封存(CCUS);CO2减排技术;应对气候变化

以气候变化为核心的全球环境问题日益严重,已经成为威胁人类可持续发展的重要挑战。根据政府间气候变化委员会第4次评估报告(IPCC AR4)结论,全球地表平均温度近百年来(1906-2005年)升高了0.74℃,主要是由于化石燃料燃烧和土地利用变化等人类活动排放的温室气体(主要包括CO2、CH4和N2O等)导致大气中温室气体浓度增加所引起的[1-2]。情景研究预测,到本世纪末,大气中温室气体的浓度将增加1倍,全球平均温度仍将上升1.1 -6.4℃,海平面可能上升 0.6m[1-2]。为避免对气候系统造成不可逆转的不利影响,必须采取措施减少和控制温室气体的产生和排放。削减以CO2为主的温室气体排放已成为当今国际社会关注的热点。碳捕集与封存(Carbon Capture and Storage,CCS)技术作为是一项新兴的、具有大规模减排潜力的技术,有望实现化石能源使用的CO2近零排放,被认为是进行温室气体深度减排最重要的技术路径之一。近年来,为促进该技术的发展与应用,欧盟、美国、澳大利亚等发达国家均已启动大规模的计划推动CCS技术的研发与示范,并在8国集团(G8)、20国集团(G20)、碳收集领导人论坛(CSLF)等框架下积极推动CCS在全球范围的发展[3]。中国能耗总量大,能源结构以煤为主的现实在未来将长期存在,在温室气体减排问题上也将面临越来越大的压力。开展CCS技术的研发和储备,将为中国未来温室气体减排提供一种重要的战略性技术选择。为积极应对气候变化,增强控制温室气体排放技术能力,中国对CCS技术给予了积极的关注和高度重视,政府、科研机构和企业从不同的层面围绕该技术领域开展了大量的工作。

1 碳捕集、利用与封存技术及其特点

CCS技术是指将CO2从电厂等工业或其他排放源分离,经富集、压缩并运输到特定地点,注入储层封存以实现被捕集的CO2与大气长期分离的技术[4-5]。CCS是一项系统技术,包括CO2捕集技术、运输技术和封存技术的系统集成,主要应用对象为大规模的CO2排放点源,包括电厂、煤化工厂等。根据排放源类型的不同,捕集技术分为燃烧后捕集、燃烧前捕集和富氧燃烧捕集,分别用于传统燃煤电厂、IGCC电厂和富氧燃烧系统。运输可采用槽车、船舶、管道等方式。封存方式包括地质封存与海洋封存,地质封存可在深层咸水层、油气藏和深层煤层中进行。

CO2是工业活动的必然产物,对其进行捕集和封存在经济效益上是纯耗费的行为,如能加以资源化利用,可创造额外的经济和环境效益。为此,我国格外关注创新型CO2资源化利用技术的研发,提出系统发展碳捕集、利用与封存(Carbon Capture,Utilization and Storage,CCUS)技术,并在国际社会产生了一定影响。2010年7月,主要经济体能源安全与气候变化论坛(MEF)成立了CCUS工作组,以推动CCUS技术在全球层面的研发、示范与推广。

CCUS技术是一项具有战略意义的新兴温室气体控制技术,总体上尚处于研发和示范阶段,目前仍存在许多制约其发展的突出问题[6-7],主要包括:①高能耗,以电厂燃烧前捕集系统为例,在目前的技术水平下低浓度CO2的捕集、分离、提纯将降低整个电厂发电效率约20%,此外运输、注入等环节也均需消耗能量;②高成本,高能耗势必带来高成本,目前技术水平下CO2捕集成本约13-51美元,约占全流程成本80%左右;③可持续发展效益不显著,除实现控制CO2排放外,没有其他方面的经济、环境效益,额外的能源消耗还可能释放更多的氮氧化物、硫化物和颗粒物等常规环境污染物;④长期封存的安全性和可靠性存在风险,封存的CO2若发生泄漏可能危害人体健康、影响当地生态系统,进行CO2封存还可能污染地下水,甚至可能诱发地震。因此,加强技术研发和示范以解决这些问题是现阶段推动该技术发展的重点。

2 中国CCUS技术政策

为引导和推动该技术的发展,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》在先进能源技术重点研究领域提出了“开发高效、清洁和二氧化碳近零排放的化石能源开发利用技术”;《中国应对气候变化科技专项行动》明确将CO2捕集、利用与封存技术开发作为控制温室气体排放和减缓气候变化的重要任务之一;《中国应对气候变化国家方案》将CCUS等煤清洁高效开发与利用技术的开发列为我国温室气体减排领域的重点工作之一。

“十一五”期间,国家重点基础研究发展(973)计划、国家高技术研究发展(863)计划等支持对CO2捕集、资源化利用与封存相关科学理论、关键技术等展开研究,旨在加强技术创新,促进能耗和成本降低,深化和拓展CO2资源化利用途径,提高其可持续发展效益。“973”计划“十一五”期间安排了“温室气体提高石油采收率的资源化利用及地下埋存”项目,围绕适合中国地质特点的CO2埋存标准制订及应用潜力评价;CO2地下埋存的地质学理论;CO2地下埋存的监测和前缘预测技术;注CO2提高原油采收率的多相多组分相态理论;CO2驱替过程中多相多组分非线性渗流机理和规律;O2/CO2循环燃烧及污染物的协同脱除;燃煤CO2分离与富集;CO2防腐、结垢等工程技术与方法等展开研究。“863”计划资源环境技术领域在“十一五”期间安排了“二氧化碳的捕集与封存技术”重点项目,研发吸附、吸收等CO2捕集技术,探索CO2封存技术。项目包括3个课题,分别围绕新型高效吸收溶剂、特大型吸收设备强化和过程优化;新型高效吸附材料的制备筛选和基础物性、吸附分离过程优化;咸水层封存能力评价、安全性以及封存效果监测开展具体的研发与示范工作。

3 中国CCUS技术研发与示范

与国外发达国家相比,我国CCUS技术研发工作起步较晚,但近年来发展迅速。在国家相关科技政策的引导下,一些国内高校、研究院所、企业等已经围绕CO2封存、利用和埋存开展了许多具体的研究和示范工作,在部分技术领域,技术水平、示范规模及运行效果甚至已经走在世界前列。在全流程CCUS技术整合与示范方面,部分国内企业也已开始行动,一些工业级试验和示范正在开展。

3.1 CO2捕集技术研发与示范

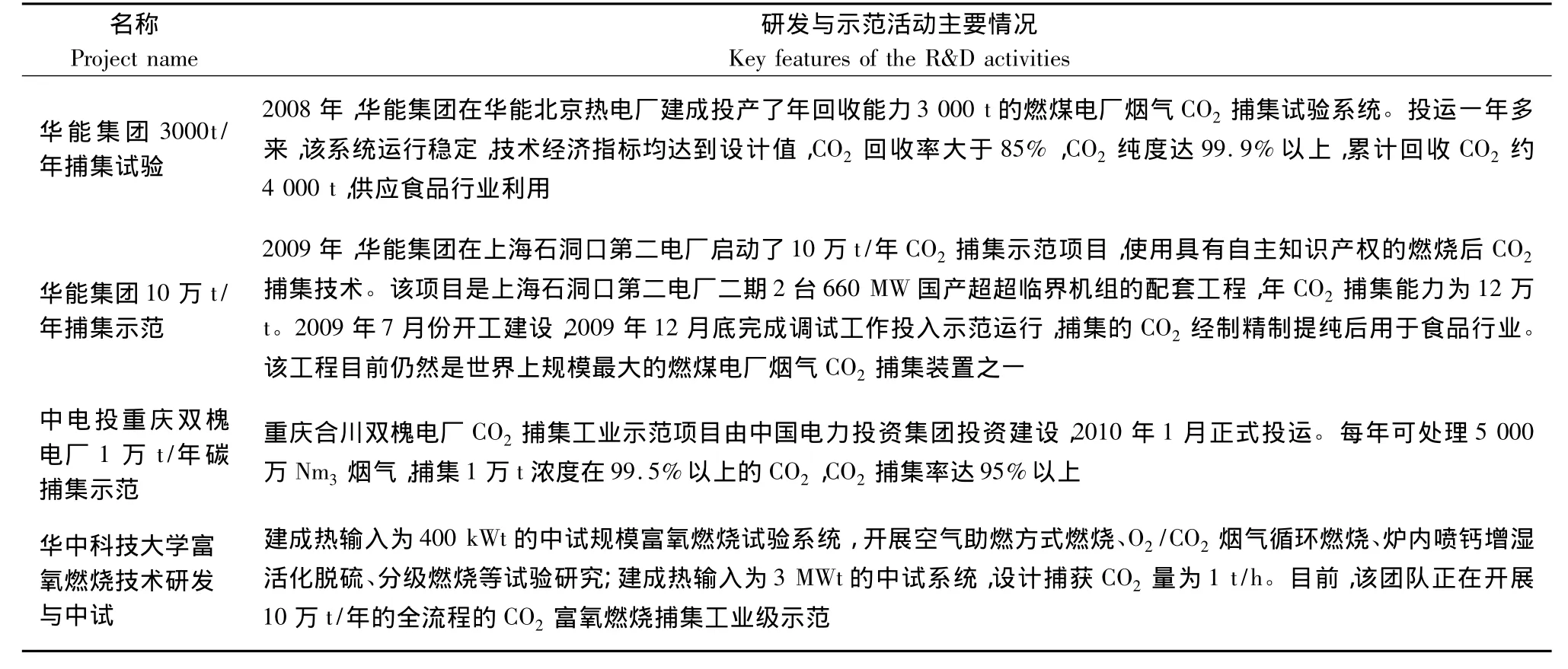

目前,我国专门围绕CO2捕集技术开展的研发与示范活动主要集中在燃烧后和富氧燃烧,这是因为燃烧前捕集技术研发要以IGCC发电系统为基础,而我国IGCC发电系统目前仍处于研发阶段。当前我国主要的CO2捕集技术示范活动的基本情况见表1。

3.2 CO2资源化利用技术研发与示范

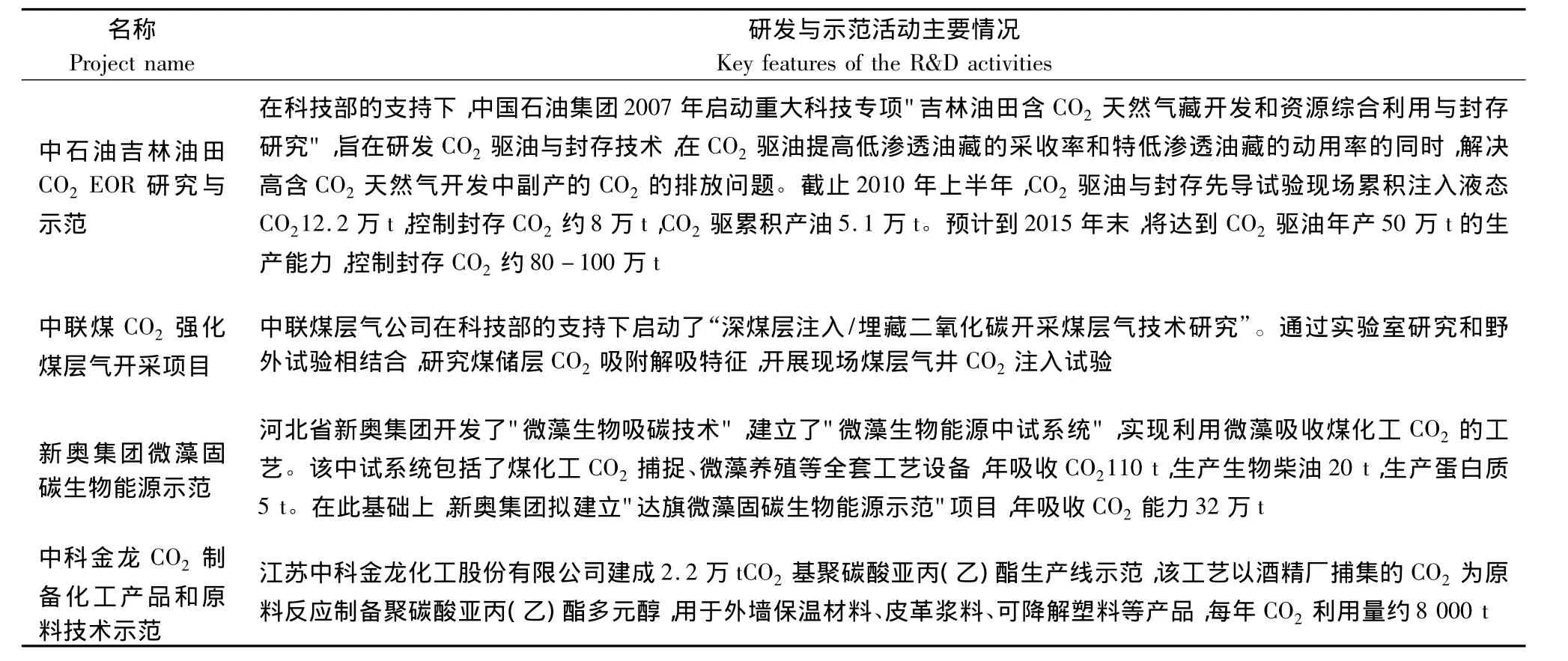

CO2是一种重要的工业气体,可以被广泛用于制造碳酸饮料、烟丝膨化处理、金属保护焊接、合成有机化合物、灭火、制冷,也可用于强化石油开采(Enhanced Oil Recovery,EOR)和强化煤层气开采(Enhanced Coal-bed Methane Recovery,ECBM)。以EOR为例,初步测算,若在我国全面推广CO2驱油与封存技术,可增加原油的可采储量约3.5亿t,相当于新发现一个11亿t储量的大油田,应用前景广阔[8]。目前,中国企业在EOR、ECBM、微藻生物能源、化工合成等领域都开展了初步的研发和示范工作,具体见表2。

3.3 CO2封存相关研究

3.3.1 中国CO2地质封存潜力初步评价

2009年,中国地质调查局制定了“中国二氧化碳储存地质潜力调查评价实施纲要”。同年,国土资源部将CO2地质储存调查评价纳入《地质矿产保障工程实施方案(2010-2020年)》地质基础支撑计划内的全球变化调查监测与评价和地下空间资源调查之中。目前,《中国二氧化碳地质储存潜力评价与示范工程》正式立项启动,旨在开展中国主要沉积盆地CO2地质储存潜力调查,进行适宜性评价分区,圈定一批CO2地质储存适宜靶区;以沉积盆地为单元编制CO2地质储存适宜性评价图集与1∶500万CO2地质储存适宜性评价成果图系。同时,拟与有关企业联合开展CO2地质储存示范工程。

此外,清华大学、中科院岩土力学所等高校和研究机构对于源汇特征进行了研究,并对一些省份进行了源汇匹配分析。

3.3.2 CO2地质封存相关研究

近年来,中科院地质与地球物理研究所、中国科学院武汉岩土力学研究所、清华大学、北京大学、华中科技大学等高校和研究机构对于CO2盐水层封存过程中CO2在盐水层中的运移规律、化学反应、固化机理以及盐水层中CO2注入技术、封存控制技术等进行了初步研究。

3.4 全流程CCUS技术整合与示范

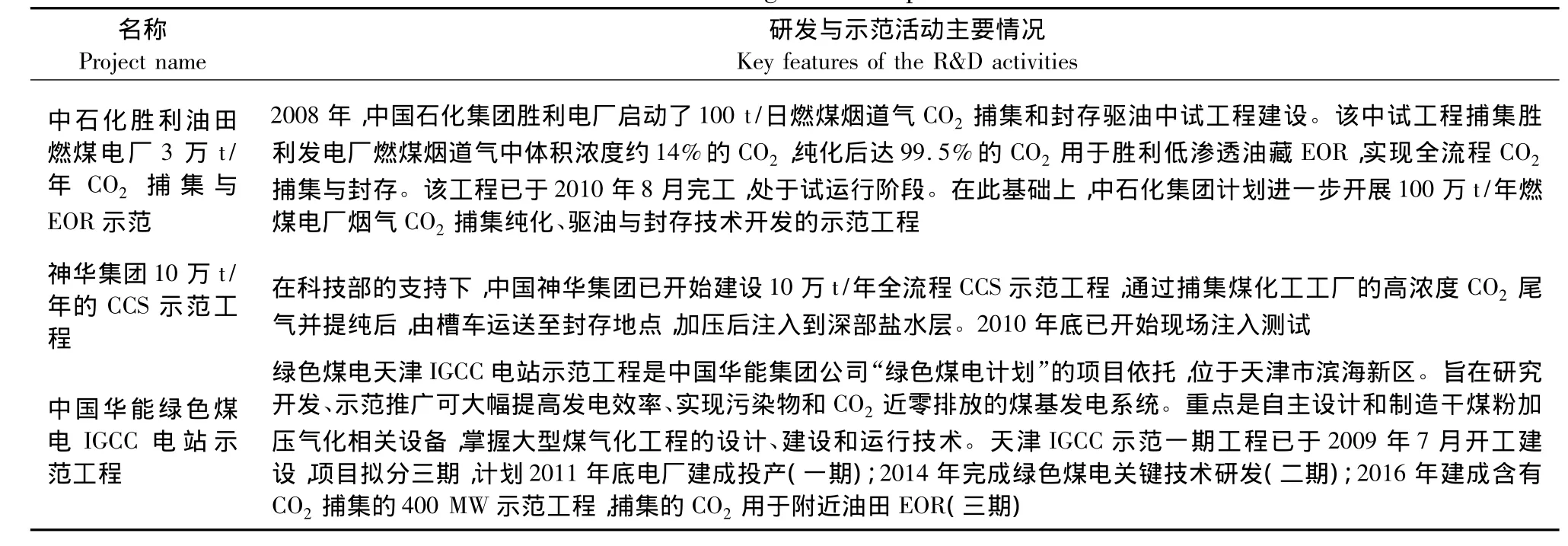

作为一项系统性技术,CCUS技术的成熟以捕集、运输和埋存等各个环节技术的成熟和系统集成为基础。目前,国内已有数个不同规模和路线的全流程CCUS示范正在开展或筹备,具体见表3。

3.5 CCUS相关国际科技合作

CCUS技术相关领域也成为我国近年对外科技合作的热点。在多边或双边的合作框架下,国内高校、科研机构、企业与欧盟、澳大利亚、意大利、日本、美国等相关机构开展了广泛的科技交流与合作。

比较有代表性的合作包括:碳收集领导人论坛(CSLF)、全球CCS研究院(GCCSI)多边框架下的交流与合作;中欧气候变化合作框架下的中欧/中英煤炭利用近零排放合作项目(NZEC),包括中欧碳捕集与封存合作(COACH)和碳捕集与封存政策法规研究(STRACO2)等;亚太清洁发展和气候伙伴关系(APP)框架下的中澳CO2地质封存合作项目,以及中意CCS技术合作项目等。通过这些国际合作,不仅加强了中国相关科研机构和企业的能力建设,形成了中国在CCUS领域的核心研究团队,同时围绕捕集技术选择、技术经济性评价、封存潜力评估、源汇匹配等开展了探索性的研究工作。

表1 我国CO2捕集研发与示范活动Tab.1 CO2 capture research and pilot activities in China

表2 我国CO2资源化利用研发与示范活动Tab.2 CO2 utilization research and pilot activities in China

表3 我国全流程CCUS技术集成与示范活动Tab.3 Full chain CCUS integration and pilot activities in China

4 进一步推动我国CCUS技术发展的建议

尽管起步较晚,我国CCUS技术在近些年来取得了长足发展,成功地开展了工业级的CO2捕集示范,并在CO2利用等技术环节形成了有自主知识产权的技术,形成自身的技术特点。但是,对比欧、美、澳等发达国家,我们尚存在一些明显不足[6-7],为进一步推动我国CCUS技术的发展,提出以下几点建议:

(1)加强国家层面对CCUS技术发展的政策指导和宏观协调,引导资源有效配置。近年来,国际能源署(IEA)、碳收集领导人论坛(CSLF)、全球CCS研究院(GCCSI)等国际机构或国际合作平台,以及美国、加拿大、澳大利亚、英国等国家发布了多个全球或国家层面的CCS技术发展路线图(Technology Roadmap)[3,7,9]。一方面明确未来 CCUS 技术发展重点和关键环节,引导资源有效配置;另一方面从系统层面安排部署重大项目计划,确保资源的有效使用。而我国目前还缺少国家层面针对CCUS技术的系统性技术政策,鉴于此,我国也应适时发布CCUS技术发展规划(或路线图),明确我国发展CCUS技术的定位、目标、重点研究方向和重点任务。

(2)加快推进跨行业的CCUS技术合作平台建设,促进行业间技术集成。为推动CCUS技术的发展,无论是欧盟的CCS旗舰计划(Flagship Program),美国的未来发电计划(FutureGen),还是澳大利亚的ZeroGen计划,均建立了包括电企、油企、研究机构在内的跨行业合作平台,比如欧盟的零排放技术合作联盟(Zero Emission Platform,ZEP)、美国区域CCS伙伴计划等,在技术研发、经验共享等方面取得了良好的效果。CCUS技术的发展需要原属于不同行业技术间的系统集成和优化,并开展跨行业的全流程示范,而我国目前尚缺少行业间合作平台,示范项目往往侧重于单个技术环节。因此,中国也应尽早推动建立类似的合作平台,集不同行业的技术优势开拓合作共赢的局面。

(3)加强对CCUS技术示范与应用“支撑环境”的研究和能力建设。作为一项系统型技术,CCUS涉及众多非技术环节。一方面,封存场地选址、CO2监测和长期安全管理等均需要全面细致的技术标准和相应的管理规范[6-7,10];另一方面,相关管理和审批涉及多个部门,有关CO2的长期监测及安全管理等也均属新鲜“事物”,健全的法律法规体系是顺利开展CCUS的有利条件。此外,公众了解和接受也是开展CO2封存的前提条件。中国现阶段研发与示范工作均专注于“硬技术”,对于CCUS技术未来应用的软环境建设明显缺失。尽管我国目前阶段对CCUS技术的定位仅为战略性技术储备,但这些“软”技术方面的工作也必须及早开展。

致谢:中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国华能集团公司、中国电力投资集团公司、中国国电集团公司、中国神华集团公司、中联煤层气公司、新奥集团、江苏中科金龙化工股份有限公司、清华大学、华中科技大学、中科院地质与地球物理研究所、中科院岩土力学研究所等单位和有关专家提供了关于CCUS相关研究和示范活动信息,在此一并致谢。

(编辑:刘照胜)

References)

[1]IPCC.Climate Change 2007:The Physical Science Basis[M].Cambridge:Cambridge University Press,2007:66 -80,86.

[2]IPCC.Climate Change 2007:Synthesis Report[M].Geneva,Switzerland,2007:1-22,44-54.

[3]IEA.Carbon Capture and Storage:Progress and Next Steps(IEA/CSLF Report to the Muskoka 2010 G8 Summit)[R].http://www.iea.org/papers/2010/ccs_g8.pdf[2010 -11 -05].

[4]吴宗鑫,王伟中,陈文颖.CO2收集封存战略及其对我国远期减缓CO2排放的潜在作用[J].环境科学,2007,(6):1178-1182.[Wu Zongxin,Wang Weizhong,Chen Wenying.CO2Capture and Storage Development Strategy and Long-term Implication to Mitigation in China[J].Environmental Science,2007,(6):1178 -1182.]

[5]IPCC.IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage[M].Cambridge,Cambridge University Press,2005:54.

[6]邹乐乐,张九天,魏一鸣.二氧化碳封存技术相关国际法规与政策的回顾与分析[J].能源与环境,2010,32(4):15-18.[Zou Lele, Zhang Jiutian, Wei Yiming.Review and Analysis of International Regulations and Policies on CCS Technology [J].Energy and Environment,2010,32(4):15 -18.]

[7]气候组织.CCS在中国:现状、挑战和机遇[R].http://www.theclimategroup.org.cn/publications/2011 -03 -25.[The Climate Group.CCS in China:Towards Market Transformation[R].http://www.theclimategroup.org.cn/publications[2011 -03 -25].]

[8]沈平平,江怀有.温室气体提高采收率的资源化利用及地下封存[J].中国工程科学,2009,11(5):54-59.[Shen Pingping,Jiang Huaiyou.Utilization of CO2to Enhance Oil Recovery and Storage[J].Chinese Engineering Science,2009,11(5):54 -59.]

[9]NETL.Carbon Sequestration Technology Roadmap and Program Plan[R].http://www.netl.doe.gov/technologies/carbon_seq/refshelf/project%20portfolio/2007/2007roadmap.pdf[2011 -03 -28].

[10]EC.Directive of the European Parliament and of the Council on the Geological Storage of Carbon Dioxide and Amending Council Directives85/337/EEC,96/61/EC,Directives2000/60/EC,2001/80/EC,2004/35/EC,2006/12/EC and Regulation(EC)no 1013/2006[O].European Commission,2008.

Development of Carbon Capture,Utilization and Storage(CCUS)Technology in China

ZHONG Ping PENG Si-zhen JIA Li ZHANG Jiu-tian

(The Administrative Centre for China’s Agenda 21,Beijing 100038,China)

Carbon capture,utilization and storage(CCUS)technology,widely acknowledged as an advanced technology that can reduce CO2emission in large scale,has been expected to realize the near zero emission of fossil fuel use.The technology has been considered one of themost important technical paths for deep cut of CO2emissions.In China,CCUS technology is also considered as an important strategic choice for emission reduction,and therefore draws extensive attention from various stakeholders including government,industry and academia.This paper summarizes the policies in China regarding the developmentof CCUS technology,and introduces the overall status of the CCUS R&D&D(research and development and demonstration)activities in China,as well as international cooperation on CCUS.The paper also compared the development of CCUS technology in China with CCS technical development in EU,the U.S.and other advanced developed countries,and puts forward some helpful near-term recommendations:develop national policy to guide and coordinate the developmentof CCUS technology,and better allocate resources;promote inter-sector cooperation on CCUS technology R&D by establishing industrial cooperation platform;underscore the importance of research on supporting environment of CCUS technology development and application,so called non-technical issues.

carbon capture and storage(CCS);carbon capture,utilization and storage(CCUS);CO2mitigation technology;climate change

X51/G3.1

A

1002-2104(2011)12-0041-05

10.3969/j.issn.1002-2104.2011.12.007

2011-08-18

仲平,助理研究员,主要研究方向为环境政策和科技管理。

张九天,博士,副研究员,主要研究方向为应对气候变化战略与科技管理。

“十一五”国家科技支撑计划重大项目“我国应对全球环境变化的科技战略研究”(编号:2007BAC03A12-5)。