玉石之外别有洞天

——浅谈我的瓷印创作

2011-11-16陈维

陈维

景德镇陶瓷学院 景德镇 333000

玉石之外别有洞天

——浅谈我的瓷印创作

陈维

景德镇陶瓷学院 景德镇 333000

北京奥运会会徽——“中国印·舞动的北京”让中国印家喻户晓,也让更多的人了解中国篆刻艺术。自清代文彭将处州灯光冻石引入篆刻中,叶蜡石成了篆刻的主要材质。但由于石质所限,明清以来很少见有印钮、印面整体制作由一人完成的印家,也就很难完美地体现印章艺术的整体性。而陶瓷材质的可塑性正好为篆刻的发展提供了一个这样的空间。也因此,近年来逐渐有篆刻家尝试陶印的创作。然而对于瓷印,却很少有人问津。这主要是因为瓷印工序较多,泥质难以把握,而且不易烧成的原因。但是以瓷作为篆刻创作的材质,有着石印与陶印无法比拟的迷人之处。瓷印釉色种类相当丰富,有各种令人称绝的色彩及质感。有温润如玉的青瓷,有洁净如雪的白瓷,更有变化万千的颜色釉,当然,更可以施以彩绘,种类之多,令人叹为观止。此外瓷印烧成之后,极其坚硬,几乎不存在磨损的问题,这一点与陶印大不相同。

长期与陶瓷的接触,让我对这种篆刻新材质更是情有独钟。更何况,在景德镇陶瓷学院,有近水楼台之便。自2008年以来,我尝试刻制了不少瓷印,在此我将自己在学习与创作中的一些感悟与体会说出来,与大家一起分享。

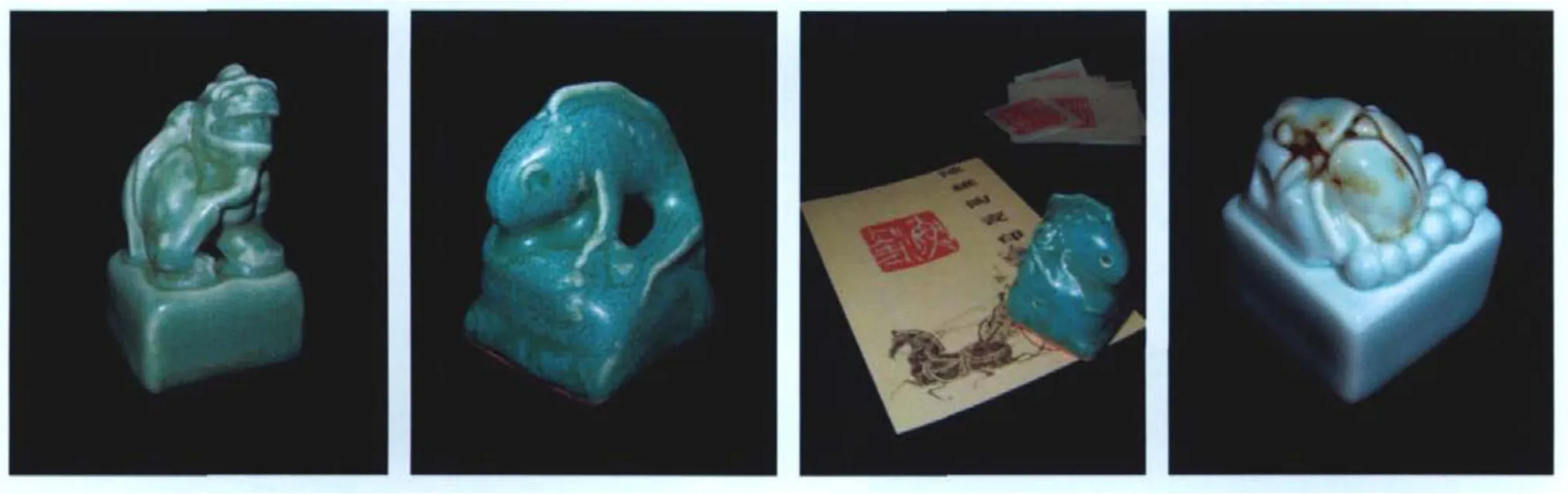

大家知道,“印章”的定义指的是由印钮、印面组成的完整物体。因此,为了发掘陶瓷材质的优势,我首先在印纽的形制上找突破。最初,我搜集了历代篆刻的典型形制,做了一批仿古的印纽,比如:鱼纽、龟纽、瓦纽、覆斗纽。后来尝试将古代雕塑的形式运用到作品当中,比如青铜器、玉器以及红山文化的一些造型。同时配以相应的釉色,愈显古色古香。这丰富了印纽的内容,也提高了瓷印作品的文化内涵。同时,我也尝试将一些当代的装饰图案应用于印纽之上,以增强印纽的形式趣味。印纽的制作有三种方法,即手工刻制(捏制)、印模、注浆。其中以纯手工的制作效果最好。注浆制作容易导致印面变形,甚至无法钤盖。

瓷印的创作,最重要的还是印面的效果(即印蜕)。每一种艺术都有自己独特的语言形式。对于篆刻而言,印蜕是篆刻作品的好坏的决定因素,也是决定瓷印作品好坏的关键。印蜕的决定因素是字法、章法、线质。材质的改变不会影响到字法与章法,但对线条质感的影响是决定性的。泥坯较松软,入刀容易,崩感十足,有强烈的金石味。因此尤其适合刻制写意风格的印章。比如,在泥坯上刻制齐派(齐白石)的印章,便能得心应手。因为齐派篆刻用单刀法刻制,不拘细节,线条一面光洁,一面毛涩。这正好适于陶瓷这种材质特性的发挥。

陶瓷印易于创作写意风格的篆刻作品,而对于工整一类的作品,却往往无能为力。因为泥坯线条易崩,难出细节。如陈巨来一类的圆朱文便很难刻制。几年前,著名篆刻家来一石先生来景德镇,尝试刻制陶瓷印,也正是因为这个问题而难出陶瓷印的佳作。我曾多次试图改变篆刻刀的形制,篆刻刀的刀口,一般是30°左右,大多钝而厚,以求篆刻线条浑厚。若以这种刀刻制泥坯,往往细节全无。我将这种刀磨制20°甚至10°,依旧无法克服线条崩裂的特性,反而背着刀口的线条太过光洁而影响线质。最后,我尝试通过自己配置泥料及改变成型方式来改变泥坯的硬度,情况改善很多。但是印面变形的问题,依旧比较严重。于是我便深入了解窑炉的特性,通过在调整泥坯在窑炉中的摆放位置、改变窑炉的升温速度的方法来减少印面变形的问题。通过这种方法,我刻制了一批瓷印,取得了比较大的成功,即使是陈巨来一路的元朱文风格也能成功刻制。而且线条细腻的富有质感,绝不逊于石质印材的效果。去年,一次偶然的机会,我拿着自己的一些瓷印作品向著名篆刻家吴颐人先生请教,先生给予了不小的肯定。西泠印社魏杰老师也在电话中建议我坚持多刻些瓷印,刻出一些有特色的作品,并寄来他的作品集作为鼓励。

孟福伟印

活在灵魂

伤心男子

在陶瓷印的创作过程中,给我帮助和鼓励最大的是景德镇市书协主席郭立老师,我常将遇到的一些问题向郭老师请教,其中最大的问题是如何对待瓷印与传统石质印章不同的线条质感问题,因为要在瓷印里面刻出石印所要求的线质,有的时候是很困难的。而郭老师认为,瓷印应该有与之相适应的审美,不能囿于传统篆刻的审美趣味,其中最重要的一点就是在瓷印创作过程中挖掘其所呈现出来的特殊的线质,而不能机械地将传统石印的线质要求强加于瓷印。此外,郭老师还强调,应该让瓷印和石质印章拉开距离,要强调材质的特殊性。郭老师的观点让我豁然开朗,也让我在瓷印的创作上多了一份自信。

后来我细细的研究篆刻风格史,发现郭老师的观点正好符合篆刻艺术的发展规律,即:篆刻艺术发展的每一次高峰都与材质的变化直接相关,从青铜印玉印到石印无不如此。一部印章艺术史,从某种意义上说,就是治印材质不断更替的过程。因为材质的改变必然带来刀法的改变,刀法的改变又必然导致线质的改变,而对这种新质感的探索便可能在实践中总结出异于前人的刀法。再加上由于陶瓷印的可塑性,印纽艺术也将繁荣发展。因此我相信,随着陶瓷材质逐渐进入篆刻界,很有可能产生新的篆刻流派。

然而,两种艺术的结合不是一加一等于二的简单模式,它需要将两种艺术同时深化而不是泛化。一方好的瓷印,需要保持金石书画的传统风格,又要发挥晶莹光泽的釉色特征;既需苍劲朴实的印面章法,又要精巧别致的雕塑造型。因此瓷印的创作需要很多精力的投入,比如了解与陶瓷相关的基本知识,通晓陶瓷雕塑的基本方法,熟练掌握篆刻创作的技巧,只有这样才能创作出艺术水平较高作品。

墨舞神州

甘与子同梦

周国桢印

郭立之印

杨冰之印

窃书不算偷

大吉祥

万象为宾客

邵长宗印

陈 维,就读于景德镇陶瓷学院雕塑系。曾赴中国美院书法系学习,得西泠印社多位名师指导,作品在全国获奖二十余次。行草作品在“临川之笔”全国书法大赛中,系景德镇唯一获奖者,在江西省五届临帖展中获篆刻最高奖。曾举办个人书法篆刻作品展。应邀为中国工艺美术大师、中国知名书法家、文化学者治印。作品发表于《中国书画报》《青少年书法报》《当代教育》《江西诗词》等报刊杂志,曾接受多家报刊采访,《陶瓷学院报》有个人作品专版。作品被相关机构及国际友人收藏。江西省书法家协会会员、江西省高校书法联合会副主席、江西省诗词学会会员。