热分析技术在火因鉴定中的应用

2011-11-13倪章文陈景文福建省消防总队福州支队福建福州350005

倪章文 陈景文 福建省消防总队福州支队,福建 福州 350005

热分析技术在火因鉴定中的应用

倪章文 陈景文 福建省消防总队福州支队,福建 福州 350005

火灾导致的危害越来越大,对火灾原因的鉴定也越来越重要。将先进技术应用在火因鉴定上有利于对火因进行正确的判断,其中的热分析技术越来越成熟。本文简单介绍热分析技术及其三种主要方法的概念及原理,列举了两个应用热分析技术对火灾原因进行鉴定的案例。热分析技术与其它技术的联用,拓宽了热分析技术的应用范围。为了使鉴定结果更加可靠,在运用热分析技术时还需要利用其它技术相互验证。

热分析技术;热重法;差热分析法;差示扫描量热法

引言

近年来,导致火灾发生的原因越来越多,火灾造成的危害及损失也是越来越大。据统计,2011年1月至6月仅福州市就发生了466起火灾,造成了4人死亡,直接财产损失达678.7万。因此对火灾原因(是自然发生还是人为所致)的准确鉴定显得非常重要[1]。火灾原因鉴定就是采用一些分析方法和技术手段,对火灾现场物证的物理、化学、结构和形态等方面的特性进行鉴定,并对鉴定结果进行分析判断来确定火灾原因的过程。由于以往的火灾原因调查时只是凭经验判断推测以及火灾现场中的物证微量、复杂等原因,调查过程中经常发生误判和错判的情况。将先进的科学技术应用在火灾原因鉴定上能够对火灾发生的原因进行准确的鉴定。热分析技术就是这些先进技术其中的一种。热分析技术具有所需样品量少、仪器灵敏度高等优点。

1 热分析技术

1.1 热分析技术的原理

热分析(Thermal Analysis,TA)是指用热力学参数或物理参数随温度变化的关系进行分析的方法。国际热分析协会(International Confederation for Thermal Analysis,ICTA)于1977年将热分析定义为:“热分析是测量在程序控制温度下,物质的物理性质与温度依赖关系的一类技术。”这里的“程序控制温度”一般指线性升温或线性降温,也包括恒温、循环或非线性升温、降温。“物质”指试样本身或试样的反应产物,包括中间产物。根据ICTA的归纳和分类,当今热分析方法可分为质量、温度、热量、尺寸、力学特性、声学特性、光学特性、电学特性、磁学特性等9大类17种[2],其中,应用最广泛的是热重法、差热分析法和差示扫描量热法,这三种方法构成了热分析方法的主体[3]。

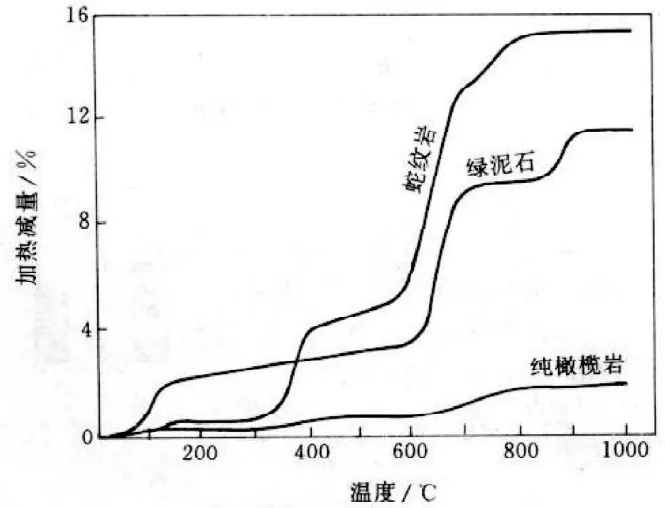

热重法(Thermo Gravimetry,TG)是指在规定的加热或冷却过程中,测量物料质量变化与温度关系的一种热分析方法。通过这种方法得到的曲线称为TG曲线。热重法的原理是利用物质受热后发生氧化、还原、分解、化合等反应后所产生的质量变化这一原理进行热分析的。热重法可以根据TG曲线在某一温度下的失重情况对矿物进行定量分析。定量分析主要有两种算法,即热重算图法和热重计算法。热重算图法是根据测定结果来绘制试样量与试样失重量的曲线图,然后查图即可求出试样中矿物的含量;热重计算法则要求TG曲线上相邻的两个失重过程必须有明显的平台(TG曲线上与温度轴平行的那段线段),这样可以减少计算的误差,如图1所示。

图1 水镁硅酸盐矿热天平失重曲线

差热分析(Differential Thermal Analysis,DTA) 法是在程序控制温度下测量物质和参比物之间的温度差与温度(或时间)关系的一种方法。物质在冷却或受热时,当超过某一温度,往往会发生凝固、熔化、分解、晶型转变等化学或者物理变化,并伴随有焓的改变,因而产生热效应,其表现为样品与参比物之间有温度差。记录两者温度差与温度或者时间之间的关系曲线就是差热曲线,即DTA曲线。从差热曲线上可观察到差热峰的数目、位置、高度、峰面积以及对称性。差热峰的个数表示物质发生物理或者化学变化的次数,方向和大小代表了热效应的正负和大小,位置表示物质发生变化的转化温度。在相同的测定条件下,许多物质的热谱图具有特殊性。因此,可以将得到的DTA曲线与已知的热谱图的比较来鉴定样品的种类。

差示扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry ,DSC) 指把试样和参比物在程序控制的加热或冷却环境中,置于相等的温度条件下,测量将两者间的温度差保持为零所必需的热量与时间或温度之间的关系的一种方法。按测定方法不同分为两种类型:功率补偿型差示扫描量热法和热流型扫描量热法。差示扫描量热法可以测定多种热力学和动力学参数,例如转变热、比热容、反应速率、反应热、高聚物结晶度、相图等。DSC法具有试样用量少、分辨率高以及使用温度范围宽(-175~725℃)的优点。

1.2 热分析技术在火灾调查中的应用

热化学技术既可以测定化学反应热(分解反应热、化合反应热、燃烧反应热),又能对物质抗氧化性、耐水性、阻燃性进行研究,还可以对阻燃剂和添加剂物质的分解过程、热稳定性及油脂的稳定性等进行分析。

2007年6月25日凌晨3时02分,位于兰州市城关区酒泉南路2号的黄海渔港酒店发生火灾。通过对目击者的询问发现起火地点是与酒店相邻的魏记小菜馆。火灾专家对小菜馆厨房内部进行详细勘察后,发现厨房南面由东向西依次布置3个炉灶,其中东面2个炉灶火烧痕迹明显轻于西面的炉灶,西面的炉灶内煤炭燃烧充分,并有一些黑色胶状和蜂窝状残留物。确定起火点位于魏记小菜馆厨房内西侧炉灶处。询问魏记小菜馆3名工作人员得知他们与24日晚11时30分给西侧炉灶添加煤续燃。炉灶周围发现了大量残留油垢。专家取2 g油垢进行试验分析,由TG曲线得知油垢从受热开始重量逐渐减轻,在温度达到400℃时,油垢重量突然加速减轻,再对油垢进行差热分析可知油垢受热开始时吸热,但当温度达到403.8℃时突然放热,在446.1℃时又开始吸热。由以上综合分析得知,油垢约在400℃开始燃烧。再对炉灶起火进行模拟实验,11时生着炉火后,于15时6分加入油垢150 g,发烟6 min后起明火,火焰高度达0.78 m,温度超过 750℃,16min后油垢燃烧呈蜂窝状。综上所述,可以确定火灾是由于小菜馆厨房西侧的炉灶炭火引燃周围油垢导致的。

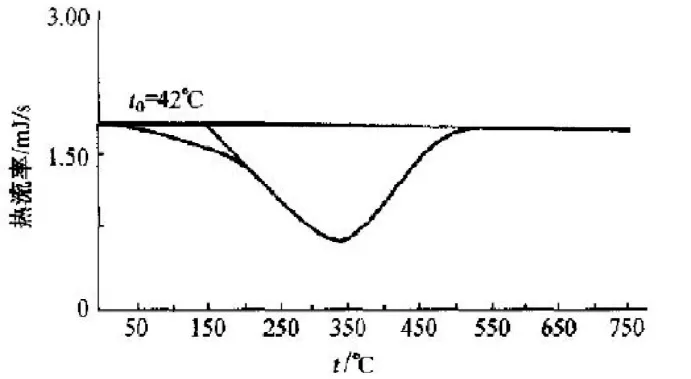

2001年l0月14日,江苏省响水县玉龙纺织有限公司棉花仓库露天堆垛突然起火,1060件棉花包,近100吨的棉花全部过火,造成了15万余元的经济损失。经过调查发现棉花包内含有大量的碎棉籽等杂质并且含有大量微生物。火灾发生前几天,一直有雨,微生物在潮湿的情况下极易生长繁殖,并分泌出纤维酶和酸,使棉纤维产生不稳定的物质,同时放出热量。有资料显示,因发酵而产生的热量可使棉花包内部温度升到80℃左右。经差示量热扫描(DSC)鉴定,样品中的碎棉籽在42℃时就开始氧化放热,且从开始放热温度到自燃温度之间一直放热,没有吸热。从热谱图上可以看出,棉花温度已超过了42℃,随着温度升高热量会持续不断的放出,由于热量积聚达到自燃点,最终使棉花发生自燃。

图2 碎棉籽的热谱图

2 与其他技术的结合

将热分析技术与其他技术联用,这样每一种技术都能发挥各自的优点。比如可以采用热重-傅里叶变换红外分析仪(TGFTIR)对木材进行热解实验。对不同特性的材料在无焰燃烧、纯热解和有焰燃烧条件下一氧化碳的生成规律进行分析。结果表明:对于固定碳含量较高的材料,烟气毒性最大的情况发生在有焰燃烧燃烧条件下,对于固定碳含量较低的材料,则发生在无焰燃烧条件下。

目前还将热重-质谱联用(TG-Ms)技术用于热分析仪的逸出组分分析。但TG-MS尚未完全解决样品在热分解过程中同时逸出复杂组分的重叠质谱峰解析[4],上述问题制约了热分析联用技术的发展与应用。基于SPME非平衡态吸附理论,设计出可吸附热分析仪逸出组分的联结装置,结合气相色谱-质谱法,建立了热重/差热分析-固相微萃取-气相色谱-质谱(TG/DTA-SPMEGC-MS)联用系统,此联用系统具有很高的可靠性和很强的分析能力,为热分析仪逸出组分分析提供了新的研究手段和方法。

3 结束语

热分析技术在火灾调查中的应用,拓宽了热分析技术的应用领域,丰富了热分析的鉴定方法。随着热分析技术的不断发展以及同其它分析仪器的联用,热分析技术在消防领域中的应用将会不断拓宽。在分析火灾样品时还应注意利用几种分析手段相互验证、相互补充,才能得出可靠的结果。

[1]刘剑,张桂霞,叶能胜,等.火灾现场残留物中助燃剂提取及检测方法研究进展[J].化学通报. 2009(10): 871~874

[2]朱良漪.分析仪器手册[M].北京:化学工业出版社. 1997: 935~961

[3]刘振海.化学分析手册[M].北京:化学工业出版社. 2000: 11~23

[4]陆昌伟,奚同庚.热分析质谱法.上海科学技术文献出版社[M],2002:155~178

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.22.013

倪章文(1977年10月~)男 籍贯:福建.闽清,学士学位。福建省福州市消防支队,10级助理工程师,学术方向:火因鉴定。陈景文(1979年2月~) 男 籍贯:福建.闽侯,学士学位。福建省福州市消防支队,11级助理工程师,学术方向:火因鉴定。