安徽山区现代农业发展的模式与机制研究

2011-11-07李恕宏

李恕宏

(池州学院 资源环境与旅游系,安徽 池州 247000)

安徽山区现代农业发展的模式与机制研究

李恕宏

(池州学院 资源环境与旅游系,安徽 池州 247000)

安徽山区主要分布在皖南和皖西两大区域,农业生产条件复杂,农业现代化的有利条件和不利因素很多,保护山区生态环境为发展现代农业的首要任务。在“生态+现代”的山区现代农业发展总模式的基础上,坚持因地制宜的原则,提出山地、丘岗、盆地(谷地)和库区等各类型区应该选择的现代农业发展模式和保障机制。

生态农业;现代农业;发展模式;皖南山区;皖西大别山区

乡村转型与空间重构

主持人语:中国已进入城市化高速成长期,乡村-城市转型步伐加快,城乡空间格局将出现大幅度变动与调整。传统农耕时代形成的乡村社会、经济和聚落体系都面临着转型与重构。乡村空间演进机理、空间组织模式、乡村空间重构和规划等是我国当代乡村地理学和城乡规划学等学科的重要研究方向。本期辑发5篇有关乡村发展与规划研究论文,重点探讨中西部地区乡村发展与规划的理论与实践问题。

李恕宏的 《安徽山区现代农业发展模式与机制研究》分析了山区现代农业发展的生态环境背景与条件,提出了“生态+现代”的山区农业发展模式及其发展机制。刘复友、杜岭的《安徽省村庄特征区域划分与优化策略研究》以县(市)域为单位,将安徽省村庄分布划为五个特征区域,提出各特征区域村庄发展的优化策略。刘仁义、左伟的《现代村庄规划建设拾遗》分析了当前我国新农 村建设规划的几个突出问题,提出了相应的解决措施。周心琴的《重庆农村居民点空间分布及其优化策略》依据居民点分布的密度和形态对重庆市农村居民点空间分布模式进行了划分和分析,并提出了农村居民点空间优化的基本思路。钱周平、陈晓华的《徽州聚落风水理念对新农村规划的启示》总结了徽州传统聚落风水理念的人居思想,针对当前新农村建设的主要问题,提出新农村规划中如何传承徽州风水理念的思路。

主持人简介:陈晓华,男,1964年8月生,安徽贵池人,池州学院资源环境与旅游系教授,博士,硕士生导师,主要研究方向为城乡发展与规划。

安徽省山地主要分布在西部和南部地区,构成安徽省两大山区,习惯上称为皖南山区和皖西大别山区。全省国土面积13.96万km2,其中,山地4.34万km2,占总面积的31.2%。截至2010年11月1日,全省户籍人口为6862.0万人,两大山区总人口占全省人口的1/4。两大山区土地资源和劳动力资源都很丰富,农业生态环境较好,为发展现代农业提供了有利条件。

1 安徽山区现代农业生态环境背景

安徽两大山区都分布在我国重要地理分界线秦岭-淮河以南,属于亚热带地区,自然地理环境具有一定的相似性。两大山区都是安徽生态省建设首批综合示范基地和重点建设区域,是安徽乃至泛长三角地区的重要生态屏障,对安徽崛起及经济社会持续发展影响很大。

表1 安徽两大山区现代农业生产环境

总体上看,皖南山区位置偏南,光、热、水条件略占优势,中低山分布广,森林资源更加丰富,而皖西大别山区以丘陵谷地为主,草地分布较广,耕地较多,人口密度接近皖南山区的一倍。山区水资源丰富,是长江、淮河和新安江等大河一些支流的源地;水库数量多,面积大,仅太平湖、花亭湖、响洪甸水库、佛子岭水库等10大水库控水面积就达1.25万km2以上,占山区面积的21.5%,接近安徽省国土面积的9%,库容近100亿m3,对山区生态环境和长江、淮河中下游地区的灌溉与防洪等起到了至关重要的作用,为安徽现代农业发展提供了重要生态环境保障。

2 安徽山区发展现代农业的条件分析

2.1 发展现代农业的比较优势

安徽两大山区属于我国南部丘陵山地的一部分,与我国北部和西部山区相比,发展山区现代农业具有一定的比较优势。

2.1.1 农业生产与产品加工环境条件好 山区温光水热资源丰富,匹配较好,小气候复杂,生物多样性发展条件好。大部分地区适合柑桔、杨梅、枇杷、猕猴桃等常绿果树和桃、梨、李、杏、板栗、石榴等落叶果树以及茶叶的生长,发展多年生高效经济作物潜力巨大;中山区除大力发展林业生产外,有条件的地方还可以生产具有特色的高山蔬菜;广大丘岗低山地区生长着丰富的野生竹笋、蕨、蘑菇等山地特产,可以发展山野菜类绿色有机食品。皖南山区盛产茶叶、特色水果、山野菜、中药材、桑树、蚕种、蜜蜂等一大批名、特、优、新产品。皖西大别山区的茶叶、木耳、天麻、板栗、油桐、油茶、乌桕、漆树等经济林木地位突出,素有“西山药库”、“灵芝之乡”的美誉。山区山清水秀,空气新鲜,城镇化与工业化水平低,“三废”污染少,适宜建设无公害农产品、绿色食品和有机食品生产基地,发展农产品加工业,推进有特色的农产品精细加工和深加工,延长产业链,构筑新型产业体系。

2.1.2 土地资源利用潜力较大 山区荒山、荒坡较多。低山丘岗区草山草地广,种植牧草生长快、产量高、生物量大,利于发展以牛羊为主的畜牧业,同时,还可以利用疏林草坡进行土鸡放养;丘陵地区旱地资源适合玉米、红薯、荞麦等旱杂粮生产,作为主要口粮不足的适当补充,或者作为畜牧业的精饲料。这些杂粮在规模化、集约化种植后,为农产品加工成为绿色有机食品能够提供充足的原料。

2.1.3 区位条件相对优越 两大山区分别位于合肥经济圈和皖江城市带的西面和南面,成为其重要腹地(图1)。安徽属于泛长三角的一部分,因而,两大山区邻近长三角地区,具有广阔的省外与国外市场空间。近年来,区内交通条件明显改善,区外联系十分便捷,利于各类农产品销往国内外市场。较好的区位条件促进了农产品市场的进一步拓展,市场空间的拓展又带动了农产品的规模化种植和加工。

图1 安徽两大山区与安徽经济核心地带区位关系

2.1.4 劳动力资源丰富 山区剩余劳动力较多,劳动力成本相对较低,加工企业可以就近招聘工人,降低生产成本。安徽劳务输出量在全国领先,而且有近80%的输往省外,充分反映了安徽剩余劳动力资源丰富。两大山区人均耕地不足,且山区劳动生产率低,缺乏对劳动力的引力,劳动力资源相对过剩现象更加突出,这就为本地区农业产业化经营提供了劳动力保障。

2.2 发展现代农业的制约因素

安徽两大山区地理位置适中,农业多种经营的条件得天独厚,但发展现代农业还存在着一些不利因素。

2.2.1 自然灾害多发 山区降水时空分布很不均匀,水旱灾害频繁,水利基础设施年久失修,多数无人管护,抗灾能力弱。山区地面侵蚀、淋溶、切割强烈,崩塌、滑坡、泥石流现象时有发生,加强生态修复和保护,减少自然灾害破坏的任务重。山区都常受低温冻害和暴雨暴雪天气的影响。2009年初,两大山区的部分市县农村大面积遭受50年一遇的冰冻灾害侵袭,损失惨重;2010年夏季,山区滑坡、泥石流灾害又造成部分村庄整体覆灭。

2.2.2生产要素投入利用不够 安徽两大山区被列入全国18个集中连片的贫困地区,是安徽省2009年提出的大力实施“552”扶贫行动计划中主攻的“五个重点区域”中的两个,贫困人口集中分布,经济基础差,支柱产业和自身积累少,资金、物资和科技等生产要素的综合投入水平低,山区农村普遍以传统农业生产方式为主,粗放经营现象严重,造成面上水土流失,破坏了生态环境,减弱了农业发展后劲。山区耕地少而分散,且在实行家庭联产承包时,为使肥瘦地块分配较为合理,大田分割,一块多户,不利于耕作,农村土地流转市场不健全,土地流转不畅,加大了农机作业、规模经营以及生产要素投入的难度。

2.2.3 农业劳动力素质整体水平不高 劳务输出逐年增加较快,在家务农的以老年人和小学文化程度人员为主。根据安徽省第二次全国农业普查情况可见,2006年安徽省农村51岁以上的人员占37.5%,小学以下文化程度的占58.3%,农业劳动力素质很难适应现代农业科技的要求,这种现象在安徽山区更加严重。再加上山区农技推广体系不全,农技人员数量少、质量低,农业科技支撑能力弱,制约了规模化经营。

3 安徽山区现代农业发展模式构建

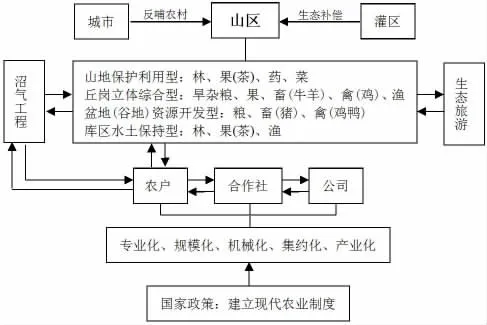

山区发展现代农业的限制因素虽然很多,但是发展现代农业是必然趋势,更是保护山区生态环境、解决山区贫困问题、促进山区持续发展的必由之路。山区要广泛借鉴生态农业和循环农业的成功经验,选择适宜山区现代农业发展的模式,以生态为基础,以科技为先导,坚持因地制宜的原则,按照“生态+现代(科技+生产+经营管理+市场体系)”的可持续发展模式,走生态化、科技化、专业化、集约化、企业化、社会化的科学发展之路,建立“农户+合作社(生产基地)+公司(龙头企业)”的运行模式。

3.1 山地保护利用型现代农业模式

山地既是生态屏障,又是生态脆弱区,具有双重性。安徽两大山区耕地少而分散,山区主要发展粮食作物生产显然不适当,而发展现代山地林业优势明显。对山地的开发利用要以生态安全为己任,大力加强生态林建设,以治理水土流失、保护森林资源、合理开发野生动植物资源为主。建立山地治理保护为主,兼有开发利用的农业模式:山地主体营造生态林、水源涵养林、水土保持林,缓坡种植茶叶、中药材或经果林,光土水等条件较好的地区种植高山蔬菜,如石台县七井山区。

3.2 丘岗立体综合型现代农业模式

皖西大别山区和皖南沿江地区低山丘陵分布广,应以封山育林、退耕还林还草、改造坡地为中心,恢复和扩大林草植被,开展小流域综合治理,控制水土流失,推广以沼气为纽带的生态农业技术,大力发展畜牧业和无公害、绿色、有机农产品等特色农业,提高资源利用率、生态效益和农民收入。建立丘岗区集水土保持和林、果(茶)、养殖于一体的粮、果、牧、渔立体综合型生态农业生产模式:在丘岗区的山坑田种稻与饲养家禽,筑堤养鱼,低坡种旱杂粮,高坡种果(茶)相结合,林下饲养畜禽(牛、羊与土鸡),每一农户和饲养场配套一个沼气池,为生活及饲养服务,节约能源,保护环境,如青阳县丘岗区建起的生态农庄。

3.3 盆地(谷地)资源开发型现代农业模式

山区分布的大小不等的山间盆地,土壤肥沃,水资源充足,农业生产历史悠久,长期以来是山区主要的农耕区和山区人口最集中的地区。建立以水稻种植为主的现代农业模式:以稻谷种植为中心,发展农区饲养业(养猪、鸡、鸭等),充分利用作物秸杆等饲料资源,并经过腹还田增加土地的肥力,形成以种稻为主的农牧复合系统。在由传统种植业向现代综合农业转变阶段中,以畜牧业为突破口,以发展循环农业为方向,建设高效农牧结合生态工程,发展粮经饲三元种植模式,如皖南山间盆地。

3.4 库区水土保持型现代农业模式

山区水库多,库区范围大,气候比较独特,随着人口的外迁,闲置土地资源逐渐增多,国家近年来对库区的政策性投入也较多。可以在库区加大土地经营权流转和规模经营的力度,集中使用国家政策性投入,建立重在水土保持的库区现代农业模式:山地主体营造生态林、水源涵养林、水土保持林,水面附近缓坡种植茶叶或经果林,水域人工养殖,发展旅游业。

综合起来看,山区现代农业生产环节充分体现出以生态为基础的林—果(茶、药、菜)—牧(渔)—沼气—粮(经作)大农业模式(图 2)。

图2 安徽山区现代农业模式结构图

4 安徽山区发展现代农业的保障机制

现代农业于20世纪60年代首先在欧美发达国家出现并逐渐推广,美国正在实施“精准农业”,并开始建立现代农业制度。我国在90年代开始全面展开对现代农业的研究,进入21世纪后对现代农业更加重视。安徽是一个欠发达的农业大省,山区更加落后,必须通过建立必要的保障机制,对小流域进行综合治理,实施农业综合开发,为山区现代农业的区域化布局、专业化生产、产业化经营创造基础条件。

4.1 建立和健全政府对山区农业基础设施的投入机制

山区资源丰富,但经济贫困,最大的障碍是农业基础设施差,导致农业资源综合利用率、农产品商品率和劳动生产率水平低。政府应该把加强农业基础设施建设作为现代农业建设的前提,统筹安排土地整理复垦开发、农业综合开发等各类建设资金,集中连片推进农村土地整治,实行田、水、路、林综合治理,大规模开展中低产田改造,提高高标准农田比重,搞好病险水库加固,完善防洪灌溉体系,加强乡村公路和田间道路建设,完善配套田间机耕道和人行便道,提高劳动效率。加快小流域综合治理,启动坡耕地水土流失综合整治工程,加强山洪和泥石流等地质灾害防治。做好区域生态补偿工作,巩固退耕还林成果,建设现代林业,发展山区林特产品、碳汇林业和生态旅游业,加强人工饲草地和低山丘岗草场建设。

4.2 用大产业大市场的思路建立山区农业结构的调整机制

坚持生态环境优先,将资源优势转化为产业优势和经济优势,大力打造无公害农产品、绿色食品和有机食品生产基地,着力培育产业化龙头企业,推进无公害农产品、绿色食品和有机食品细加工、精加工和深加工,不断提高农业比较效益。加快发展农业产业化,培育“一村一品、一乡一品、一县一品”的产业优势,彻底改变山区农村“小而全”的产业结构。积极推进高山蔬菜、中药材、水果、茶叶、花卉等园艺产品设施化生产,加快发展畜牧水产规模化、标准化健康养殖,加强动物防疫体系建设。大力发展粮食、经济作物和畜产品精深加工,提高种植业和畜牧业综合效益,培育大中型农业公司,发挥带动行业发展的龙头作用,培育一批带动力强的农产品加工、销售企业,延长农业产业链条,推进农业由传统线性经济模式向循环经济模式转变。

4.3 用现代物流理念形成农业产业各环节利益共享机制

安徽两大山区位于承东启西的中间地带,处在泛长三角地区的西部边缘,与东部沿海和国际市场联系紧密,对优势农产品快速进入国内外市场提供了快捷通道。加大力度支持重点产区和集散地农产品批发市场、集贸市场等流通基础设施建设,推进大型粮食物流节点、农产品冷链系统和生鲜农产品配送中心建设,支持大型连锁超市和农产品流通企业开展农市对接,建设农产品直接采购基地。推进农业由工农分离、城乡脱节的二元经济结构向工农协调、城乡结合的城乡一体化经济结构转变,逐步打破城乡间二元结构体制的限制,促进城乡资源和产品的流动与市场化配置,充分发挥城乡结合的各种优势。推进农业由简单初级产品生产向农产品产加销一体化经营转变,把农业生产变成农业产业链的第一车间,延长农业产业链,促进农业生产、加工、运销紧密结合,逐渐发展为“公司+基地+农户”或“合作组织+农户”,进一步规范企业与农户生产、经营和销售等合理的经济利益,形成经济利益共同体。

4.4 建立健全土地承包经营权流转机制

出台鼓励土地流转的相关政策,加快培育农村土地流转市场,消除农业现代化进程中的体制障碍。土地承包经营权流转,坚持依法自愿有偿原则,尊重农民的土地流转主体地位。在山区优先建立健全林权交易平台,加快林地、林木流转制度建设,完善林木采伐管理制度。推进农业由分散经营向规模化、组织化经营模式转变,发展适度规模经营,推进农业由结构趋同性调整向区域化、专业化转变,不断推进区域化布局,发展专业化生产,培育特色农产品。在进行特色农业区域布局时,对区域资源条件和产业结构相近的,而区域范围小,彼此相邻的乡镇,应该打破行政区划界限,整合农业产业资源,积极引导特色农产品集中连片生产,规模化、集约化经营,形成特色农业产业区、产业群、产业带。

4.5 建立稳定的农村文化、教育、卫生服务配套机制

山区农村人口文化素质不高,要尽快形成完备的农村公共文化服务体系,提高劳动力转移培训质量,引导农村富裕劳动力合理有序流动,把劳动力资源变成人力资本优势,提升产业化扶贫水平。巩固农村义务教育普及成果,撤乡并村的同时整合农村教学资源,改善农村教师待遇。山区农村偏远闭塞,要加快推进农业信息化,通过信息化促进现代化,不断提高信息的时效性、准确性,将现代农业科技与信息网络技术有机地结合起来,以信息化带动产业化,通过产业化实现现代化,从而实现农业和农村经济又好又快的跨越式发展。巩固发展新型农村合作医疗,解决农民家庭后顾之忧,提高农民身体素质。

4.6 建立山区农村基层组织专兼干部的培养机制

在从党政机关和毕业大学生中选拔优秀人才充实农村基层组织的同时,更加鼓励山区青年能人返乡担任村组干部,帮助建立一支有乡土感情、工作激情、干事豪情的愿为老百姓奉献的基层干部队伍。为能干事、想干事、干成事的基层干部创造干事的环境,搭建干事的平台,帮助干部解决工作和家庭困难,做到感情留人、事业留人和待遇留人。只有干部队伍建设好了,才能领会政策、把握政策、用好政策,才能真正改变山区的落后面貌,推动山区现代农业的发展。

5 结论

现代农业是农业发展的方向,也是农业发展的必然要求。安徽山区现代农业的发展水平整体不高,且差异大。从部分山区多年的实践看,山区农业依然是一种牺牲生态环境的资源密集型和劳动密集型农业。也有些山区,由于优势逐渐下降甚至消失,如资源遭到破坏,劳动力大量迁移,对山区社会经济的持续发展带来困难。因此,山区现代农业发展应该以生态化为取向,突出保护性开发,在开发中加强保护。山区现代农业的发展应该主要走自上而下的道路,采取政府主导型,由政府制定宏观政策,全面拉动,整体实施。山区现代农业开发的关切点应该在于怎样进行保护性开发,目前存在的较难解决的问题主要是山区现代农业开发过程中利益相关者投入与产出协调问题。

[1]中共中央国务院关于“三农”工作的十个一号文件(1982-2008 年)[M].北京:人民出版社,2008:10.

[2]安徽省统计局.安徽省2010年第六次全国人口普查主要数据公报 [DB/OL].(2011-05-17).http://www.xclx.cn/xw/ahxw/ahszxw/2011/0517/177892.html.

[3]安徽省统计局.安徽统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2011.

[4]安徽省统计局,国家统计局安徽调查总队.安徽省2010年国民经济和社会发展统计公报 [DB/OL].(2011-02-24).http://www.ce.cn/macro/more/201102/24/t20110224_22243688_2.shtml.

[5]安徽省第二次全国农业普查领导小组办公室,安徽省统计局.安徽省第二次全国农业普查主要数据公报 [DB/OL].(2008-04-23).http://www.dss.gov.cn/Article_Print.asp?ArticleID=279426.

[6]尹成杰.关于建设中国特色现代农业的思考[J].农业经济问题,2008(3):4-9.

[7]陶武先.现代农业的基本特征与着力点[J].中国农村经济,2004(3):4-12,33.

[8]黄铁平,莫德仪.中部贫困地区农业现代化的主攻方向分析[J].农业经济问题,2008(7):51-55.

[9]宋再钦.我国中部地区建设现代农业的模式与对策研究[J].农业现代化研究,2004,25(1):38-42.

A Study of Modern Rural Development Modes and Mechanism in Anhui Mountainous Areas

Li Shuhong

(Department of Resource and Environment and Tourism,Chizhou College,Chizhou,Anhui 247000)

Anhui mountainous area mainly lies in South Anhui and West Anhui,where agricultural conditions are complex.There exist many advantages and disadvantages to agricultural modernization,so mountainous eco-environmental protection is the first task to develop modern agriculture.With the mountainous modern agriculture development mode of “Ecology+Modernization”,and adjusting developing strategy to local conditions,modern agricultural development modes and safeguard mechanism should be chosen for different areas including mountain lands,hilly areas,basins or valleys.

Ecological Agriculture;Modern Agriculture;Development Modes;Mountainous Areas in South Anhui;Dabieshan Mountainous Area in West Anhui

F320;X171

A

1674-1102(2011)06-0001-05

2011-0 9-21

安徽自然科学基金面上项目(11040606M120);安徽省教育厅自然科学研究项目 (KJ2008B153)。

李恕宏(1964-),男,安徽太湖人,池州学院资源环境与旅游系副教授,硕士,研究方向为空间结构和区域发展研究。

[责任编辑:陈晓华]