从信息论角度看《孙子兵法》英译中冗余信息的处理*

2011-10-27吴莎

吴莎

(中南大学外国语学院,湖南长沙410083)

从信息论角度看《孙子兵法》英译中冗余信息的处理*

吴莎

(中南大学外国语学院,湖南长沙410083)

信息在传递过程中不可避免地会受到噪声的干扰,而调整冗余是解决这一问题的关键。从信息论的角度看,翻译本质上是一种跨文化、跨语际的信息传播和交流。因此译者在翻译过程中可以适当调整冗余信息,以确保信息传递通畅,语言交际顺利进行。本文以《孙子兵法》的英译为例,考察翻译过程中译者是如何对冗余成分进行调整和处理的。

冗余;信道;噪声;孙子兵法

一、翻译的信息传播本质

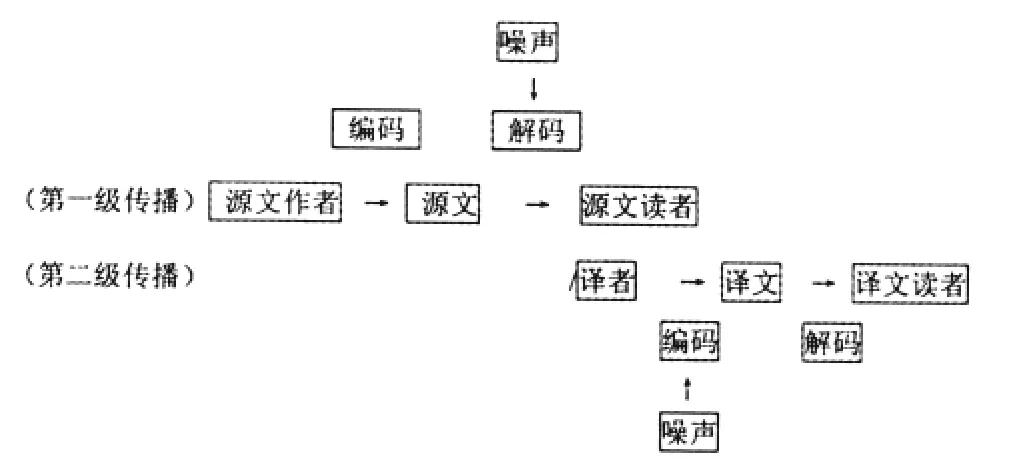

传播学大师威尔伯·施拉姆(W.Schramn)引用文化人类学家爱德华·萨皮尔(E.Sapir)的观点说,“每一种文化形式和每一种社会行为的表现都或明晰或含糊地涉及到传播。”(施拉姆等著、陈亮等译,1984:2)所谓传播,指的是一个系统(信源)通过操纵可选择的符号去影响另一个系统(信宿),这些符号能够通过信道得以传播,并达到一种信息的交流和共享。(陈道德,1996:58)翻译作为一种跨文化、跨语际的信息传播和交流活动,其本质也是信息的传播。信息论的创建人香农(C.E.Shannon)提出了信息传输模式,如图1所示。

翻译的过程其实就是一个由源文作者、源文文本、译者、译文文本和译文读者组成的动态的信息传播过程,它是两级传播过程:第一级传播过程是译者理解并解码的过程。作为源语文本的接受者,译者必须对源文进行解码,排除噪声的干扰,准确理解源文的意义。第二级则是译者对解码后获得的源文信息进行加工、整理,即编码,生成译语文本,传输给译文读者。根据香农的信息传播模式,我们可以将翻译传播的基本模式描述如下,见图2。

图2

二、翻译中的冗余现象

信息论指出,如果信息负载(communication load)符合接受者的信道容量,信息便可顺利通过,达到交际的目的。然而信息传输并非一帆风顺,信息在信道中传递会受到来自源语和译语系统的噪声干扰。在翻译过程中,不论是源作者、译者还是译文读者在编码或解码时也不可避免地会受到自己已有的知识、观念、经验、审美取向等主观因素或者书写、印刷错误等客观因素的影响,这些因素就是噪声。根据信息论的观点,克服噪声的主要途径之一是调整冗余模式。冗余(redunacy)是指对信息进行重复或累加,使信宿收到更多的信息,帮助其理解信源所要传递的真正信息,这些重复的信息即冗余。举个简单的例子,如swallowtail译为“燕尾服”,Koran译为“古兰经”,其中的“服”和“经”字就是为了帮助读者了解该事物的本质而增加的冗余信息。

奈达认为,任何语言的冗余度一般约有50%,并且为了尽量避免噪声或其他因素的干扰,在信息传递中保持适度的冗余是必要的(Nida,2004:126)。但是一种语言中的冗余成分在另一种语言中所起的作用不一定完全相同。在语际交际中,源语中本来适度的冗余成分如果原封不动地搬到译语中,这些冗余成分往往不是过度便是不足,与译语信息接受者的信道容量难以吻合,从而影响信息传递的准确性。翻译作为一种语际交际,其任务之一便是调整和变换源语中的冗余成分,使其适应译语接受者的信道容量,保证信息交流成功。翻译时如果不考虑源语和译语读者接受能力的差别,逐字而译,常常会产生两种情况:(1)冗余度过低,造成信息过载,超过译语读者的解码能力,译文晦涩难懂,读者需要花费较长时间和较多的精力才能理解。(2)冗余度过高,有价值的信息量过少,译语读者则会有源文罗罗嗦嗦,过分堆砌之感。这两种情况都会妨碍交际的成功,故译者有必要在译文中增加或减少冗余成分,以利于交际的顺利进行。

由于中华典籍中罕见的书写形式、生僻的字词、古文歧义、特殊的句法结构、流传过程中的书写失误以及深奥的主题内容和哲学思想等原因,中华典籍的英译时经常出现需要调整冗余成分的情况。本文拟以《孙子兵法》的英译为例,考察翻译过程中译者是如何对冗余成分进行调整和处理的。

三、《孙子兵法》英译中冗余信息的处理

(一)冗余过低,添词加注

一般来说,古汉语承载的文化信息量较大,许多词有丰富的文化内涵,翻译时如果仅仅照字面意思来译,往往会使译语读者不知所云。信息量过大,则显冗余过低。此时,译者应该在译文中适当地增加冗余成分,增添文化、历史背景知识,补足源文的蕴含意义或文化内涵,帮助译语读者理解,奈达将这种作法称为将源文信息“拉长(lengthen or draw out)”(Nida,2004:126)。例如:《孙子兵法·始计第一》中有“庙算”一词,“庙”是庙堂,“算”则是指古代一种专门为计算制造的竹木或骨制工具,也叫筹或策。筹算是中国最原始的计算方法,算盘就是在其基础上发展而来的。古代临战前,用算筹比较敌我,预测战争胜负,得算多的一方赢。用算筹作工具可以直观地演示敌我各项因素的优劣。美国的Samuel Griffith将“庙算”译为the estimates made in the temple(Samuel Griffith,1963:71),为了让译文读者理解其内涵,Griffith加了详细的脚注:

A confusing verse difficult to render into English.In the preliminary calculations some sort of counting devices were used.The operative character represents such a device,possobly a primitive abacus.We do not know how the various“factors”and“elements”named were weighted,but obviously the process of comparison of relative strengths was a rational one.It appears also that two separate calculations were made,the first on a national level,the second on a strategic level.In the former the five basic elements named in v.3 were compared;we may suppose that if the results of this were favorable the military experts compared strengths,training,equity in administering rewards and punishments,and so on(the seven factors).

他的解释清晰地定义了“庙算”这个有深刻文化内涵的词语,让译文读者领会了庙算在中国古代战争中的重要作用。

再如,某些人名、历史典故、习语以及神话传说等都具有丰富的文化内涵,对于源语文化的读者来说是已知信息,但对其他文化的读者来说这些已知的信息在翻译中必须表现出来,否则可能会难以理解甚至导致误解。如《孙子兵法·用间第十三》中记载道:“昔殷之兴也,伊挚在夏;周之兴也,吕牙在殷。”伊挚和吕牙分别是帮助商汤灭夏和周文王灭商的功臣,是古代著名的间谍。翻译时如果只译其名而不加解释,译语读者恐怕是很难理解透彻的。因此Lionel Giles在翻译时就作了加注:Of old,the rise of the Yin dynasty was due to I Chih(Better known as I Yin,the famous general and statesman who took part in Ch’eng T’ang’s campaign against Chieh Kuei),who had served under the Hsia.Likewise,the rise of the Chou dynasty was due to Lü Ya([Lü Ya was also known as]Lü Shang.[He]rose to high office under the tyrant Chou Hsin,whom he afterwards helped to overthrow…),who had served under the Yin.(Lionel Giles,2003:254)

(二)冗余过高,删词替换

古汉语中有些词语如度量单位,兵器名称等,若逐词译成英语,会使译文冗余过多,即使加注解释,不但没有帮助译语读者理解,反而增加他们的负担。这种情况下,译者可以放开手脚,删除冗词赘语,或改头换面,用译语读者熟悉的词语替换,使译文符合英语读者的审美要求。例如《孙子兵法·军形第四》中有这么一句,“故胜兵若以镒称铢,败兵若以铢称镒。”“镒”和“铢”都是中国古代的重量单位,一铢和一镒之比是1:576,非常悬殊。孙子以此来比喻胜军较之败军,就像用镒称铢那样占绝对优势。汉语中的“镒”和“铢”在英语中没有对应的单位,如果采取音译并加注的处理方法翻译它们未尝不可,但是不如用英语中类似的度量单位来替换,可以大大降低译文的理解难度。例如:Thus a victorious army is a hundredweight balanced against a grain;a defeated army as a grain balanced against a hundredweight.(Samuel Griffith,1963:88)hundredweight意为“英担”,约等于50800克,而grain是“格令”,是英美制中最小的重量单位,相当于0.0648克。用这两个英美读者熟悉的单位来作比较,他们就能很顺利地理解源作的意思——胜负双方相差悬殊。这种替代减轻了译文的传输负载,方便了译语读者的理解,使译文也更易进入译语文化。

汉民族自古崇奉阴阳二元学说,这形成了汉民族崇尚偶数的习俗,这种宇宙观在文字方面也有充分的体现。汉语表达除了在形式上讲究对称美,在韵律上也追求悦耳和谐的音乐美。因此汉语中有许多由同义词或近义词构成的双音节词和成语,如浩荡、婚姻、深仇大恨等。这些对称结构含有冗余成分,在汉语中读起来琅琅上口,自然流畅。然而将汉语中的对称结构照搬到英语中,就会使英语译文显得冗余过度。因此在英译时应当消除冗余成分,概括其重复的意义,只译其意而舍其形。我们在《孙子兵法》的英译本中也能找到范例:“纷纷纭纭,斗乱而不可乱也;混混沌沌,形圆而不可败也。”(《兵势第五》)翻译“纷纷纭纭”和“混混沌沌”时,便不用重复其冗余信息,只需译成“In the tumult of battle,the struggle may seem pell-mell,but there is no disorder;In the confusion of the melee,the battle array may seem topsy-turvy,but defeat is out of the question.(john minford,2002:28)”这样言简意赅,译语读者一目了然。

四、结语

从信息论的角度来看,翻译是一个复杂的语言转换和信息传递过程。在翻译过程中,译者必须考虑到传输负载、信道容量和冗余因素的制约作用,照顾译语读者的理解能力和译语语言习惯,通过调整冗余度来使得信息负载适应译语接受者的信道容量,使译文在新的语言中冗余适度,保证信息传递成功。

[1]Giles L.The Art of War[M].New York:Barnes&Noble Books,2003.

[2]Griffith S.The Art of War[M].New York:Oxford University Press,1963.

[3]Minford J.The Art of War[M].New York:Penguin Group,2002.

[4]Nida E A.翻译科学探索[M].上海:上海外语教育出版社,2004.

[5]陈道德.传播学[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,1996.

[6]施拉姆.传播学概论[M].陈亮,等译.北京:新华出版社,1984.

[7]袁士槟.The Art of War[M].北京:外语教学与研究出版社,1998.

2011-02-24

湖南省社科基地委托项目(2010JD03)

吴莎(1976-),女,湖南长沙人,讲师,博士研究生。