“文化大革命”期间中国人口政策演变探讨

2011-10-18陈文联蒋太葵

陈文联,蒋太葵

(中南大学政治学院,湖南长沙,410083)

“文化大革命”期间中国人口政策演变探讨

陈文联,蒋太葵

(中南大学政治学院,湖南长沙,410083)

“文化大革命”时期是中国人口政策史上极为重要的时期,是中国传统的生育文化体系向现代生育文明转变的分水岭。从国家政策层面来看,“文化大革命”时期的人口政策可分为三个时段:1966年至1968年,政治动乱导致整个社会处于无序状态,传统的生育文化体系在社会上占支配地位,人口生产处于一种无管制的增长状态;1969年至1972年,面对严峻的人口形势,政府适时提出了“有计划地增长人口”的口号,但只是单个部门的单独行动,没有形成完整的政策体系,所取得的成果有限;1973年至1976年,国家在“有计划地增长人口”的基础上形成了“晚、稀、少”的人口政策,在控制人口增长方面取得了较好的预后效果。“文化大革命”期间人口政策的转变很大程度上改变了中国人的生育观念和生育价值取向,奠定了现行人口政策的根基。

“文化大革命”;中国人口政策;计划生育

目前,学术界对人口政策的定义以“生育行为”和“发展过程”为基点形成了三种观点。一是以冯立天为代表,他认为人口政策是调节人口的生育行为的一种“政府态度”;[1]二是以张纯元、侯文若、杨魁孚、陈正等为代表,他们认为人口政策是影响和干预人口运动过程以及人口因素发展变化的“法规、条例和措施的总和”。[1](5)三是以汤兆云为代表,他认为人口政策的界定应该包括以下两个方面的内容:一方面实施政策的行为主体对其人口发展过程和行为所持的政府态度,即政府主观态度;另一方面实施政策的行为主体为影响或制约人口发展过程和行为所制定的法令法规及措施的总和,即政府所采取的“客观行为”。[1](6)

中华人民共和国成立到“文化大革命”之前,我国的人口政策几经反复。从建国到1953年,政府着力医治战争创伤,恢复国家经济秩序,此时的人口政策还处于萌芽状态。1953年国家进行了第一次人口普查,统计得出的人口数远比之前预计的要多,这在当时的学术界引发了一场关于人口政策的大辩论,其中以马寅初的《新人口论》最具代表性,政府人口政策也受到这次辩论的影响逐渐朝着控制人口的方向前进。正当我国人口政策逐渐走向正轨时,反右派斗争以及随后的大跃进运动使得人口政策的讨论和执行陷入混乱。1959年至1961年三年自然灾害后,人口的高速增长使人口问题逐渐凸显出来并得到政府的重视,人口控制由之前的混乱状态逐渐走向有计划的状态。

“文化大革命”期间,我国的人口政策在曲折中探索前进。从控制人口增长的效果出发,可将这一时期的人口政策划分为三个时间段:1966年至1968年,国内政治动乱,政府的无作为使得传承了几千年的传统生育文化占据了主导地位;1969年至1972年,政府意识到控制人口增长的必要,并采取了一系列的控制性措施,但没有形成完整的人口政策;1973年至1976年,在前一期的基础上,国家形成了“晚、稀、少”的人口政策并付出实施,效果显著,为后续人口政策的出台奠定了实践基础。本文将对这一时期的人口政策演变做一初步探讨,以把握该时期人口演变趋势。

一、1966年至1968年:传统生育文化体系的延续

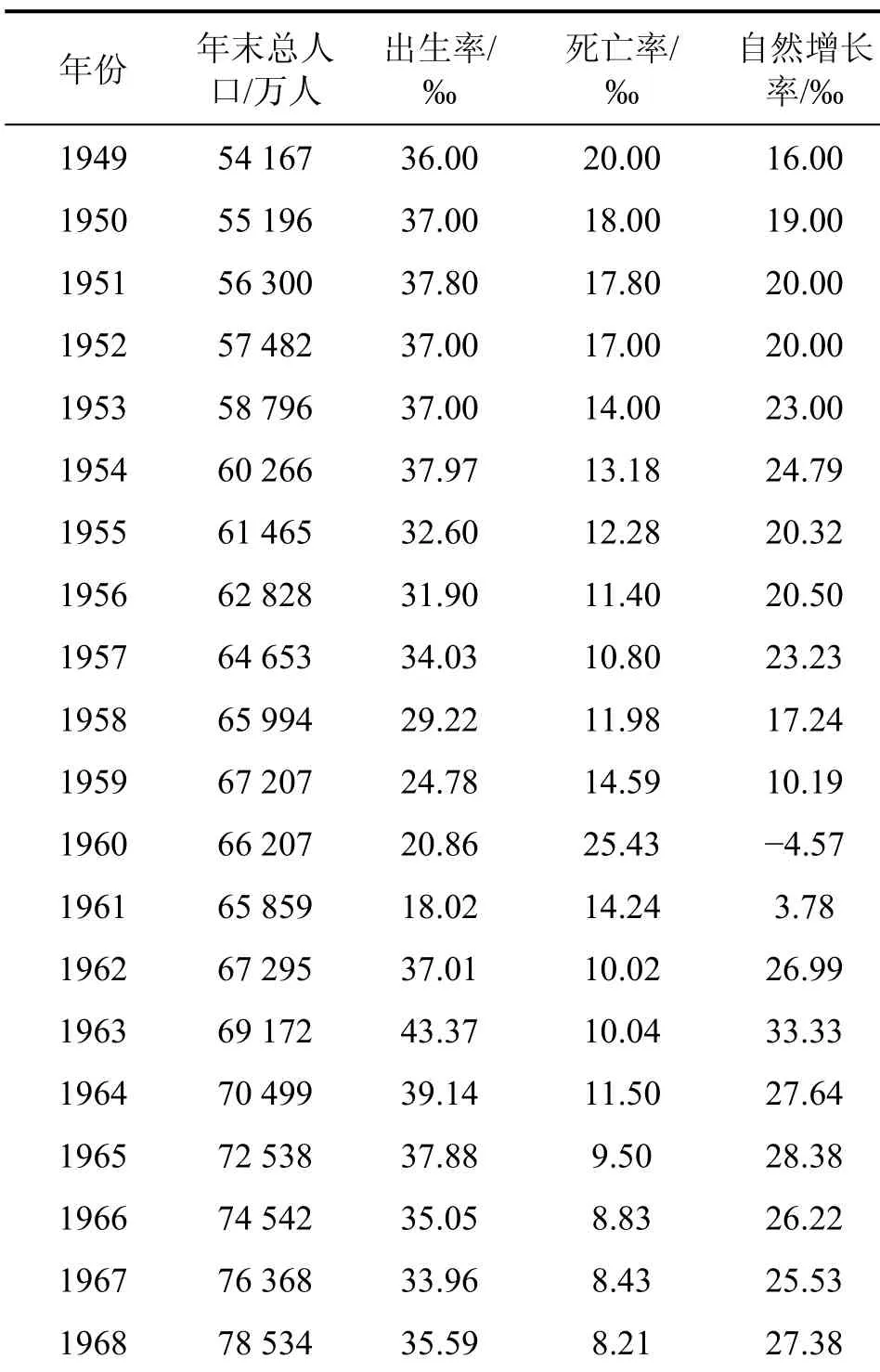

1966年至1968年的中国正值“文化大革命”初期,整个国家除了军队之外都相继卷入到这场浩大的政治运动中,整个社会基本上处于无序状态。在这样一种社会环境下,人口的发展基本上处于无政府状态,传统的生育文化观念居于主导地位。从表1可以看出,建国后到1968年,人口出生率除了三年自然灾害期间有所反常之外,其余的年份都保持在30‰以上。人口出生率的居高不下与中国传统的生育文化有着莫大的关联。

表1 1949~1968年人口情况统计[2]

中国传统的生育文化可以用三个字来概括:“早、多、男”。“早”是指早婚早育。在近代以前,科学技术水平和医疗水平很低,人的平均寿命很短,为了保证生命的繁衍,早婚早育就成为人们的必然选择。“多”是尽可能地多生。在我国历史上,自然经济占主导地位,往往家庭人口的多寡决定着一家的经济状况,多一个劳动力就有可能多一份收入,家庭生活也就有了进一步的保障,同时,战争、自然灾害、疫病的影响更加要求生育数量的增加。“男”,是在“早”、“多”的基础上出现的一种重男轻女的社会现象。

在当时这样一种政治动乱、社会普遍认同传统生育文化的大背景下,政府部门所采取的一些行动都是在极端困难的情况下进行的。1967年6月,国家科委、卫生部、燃化部在上海召开全国口服避孕药鉴定会,对五种短效口服药进行鉴定。肯定了Ⅰ号(复方炔诺酮)和Ⅱ号(复方甲地酮)两种女用口服药的效果,并决定在医务人员指导下推广应用。但这些工作在当时受到了社会的极大冲击,甚至医务人员的人身安全都得不到保障。到了1968年8月,计划生育组织机构下调至卫生部,由军管会业务组统一领导,至此计划生育工作完全陷入瘫痪。

造成这样一种局面的原因有三点:一是政治动乱导致政府的管理缺失。二是当时的国际社会对中国进行封锁,中国面对着强大的外部威胁,苏联在中苏边境陈兵百万,美国则在中国沿海对中国虎视眈眈,人口增长是应对美苏常规武力威胁的有效手段。另外,农村集体劳动方式掩盖了劳动力供大于求的现实,大批基础建设工程开建,使当时的最高领导人认为劳动力供给不足,人口政策实施的紧迫性迟迟得不到充分的认识。三是医疗水平的提高使得死亡率大幅度降低。在人口出生率相差不大的情况下,人口死亡率的大幅降低使得人口的自然增长率大幅提高。从表1可以看出,随着新中国的成立,我国的卫生事业得到迅速的发展,死亡率从1949年的20‰降低到了1968年的8.21‰,死亡率的降低带来的是人口的自然增长率的迅速增长。

二、1969年至1972年:人口问题初步受到重视

1969年至1972年的中国虽然动乱依旧,但庞大的人口数量所带来的问题也使得政府意识到了人口问题的严重性,这可以从当时高层领导在一些会议上的讲话看出来。1969年3月3日,周恩来在全国计划会议座谈会上说:“要计划生育,要节育。这件事主席至少讲过三次,一次是订“一五”计划的时候,一次是“大跃进”的时候,一次是订“三五”计划的时候。毛主席讲过计划生育是好事,但避孕药一要免费,二要有效。毛主席的两条主张,今、明两年一定要实现。……总之,八亿人口快要到了,节育工作一定要抓好。今年药减价,明年免费,搞得好今年就可免费。”[3](32)1970年2月,周恩来在全国计划会上又说:“现在人口多,70年代人口要注意计划生育。文化大革命期间有点放松,青年结婚的早了,孩子生得多了,特别是城市人口增长很多。凡是人口多的省、市要特别注意计划生育,劳力多了是好事,但要与经济发展相适应才好。”[3](42)不难看出,当时的领导人对人口的控制只是从经济发展的角度出发,没有从整个的人口自我生产角度来认识人口控制的重要性。

针对当时的人口现状,政府主要采取免费发放避孕药的方式来解决问题。1970年5月20日,财政部、卫生部军管会发出《关于避孕药实行免费供应的通知》,决定自1970年起在全国实行避孕药免费供应。为支付避孕药费,财政部增拨了3 080万元专款。但在实施的时候出现了很多的问题,免费供应避孕药,有的拿去不用,照样生孩子。这样既造成浪费,又没有取得实际效果。针对这种情况,1971年1月31日,周恩来在接见卫生部及直属单位负责人时强调说:“去年还有1 000多万免费的药没有赠送出去,农村领了不服用,商业部门没有赠送出去,宣传和政策没有落实。如果能晚婚,又有有效药物,人口增长率就有办法控制了。但这与文化有关,也急不得。能降到2%,然后再降到1%左右。在十年内降到1%~2%之间就不错了。”[3](43)可以说,当时政府认识到人口控制的艰巨性和持续性,不经过一个长时间的摸索是不可能取得成功的。

1971年7月8日,国发[1971]51号文件转发卫生部军管会、商业部、燃料化学工业部《关于做好计划生育工作的报告》。批语指出:“人类在生育上完全无政府主义是不行的,也要有计划生育。计划生育,是毛主席提倡多年的一件重要事情,各级领导同志必须认真对待。除人口稀少的少数民族地区和其他地区外,都要加强对这项工作的领导,深入开展宣传教育,使晚婚和计划生育变成城乡广大群众的自觉行动,力争在第四个五年计划期间内做出显著成绩。”[4]报告中肯定了上海市、河北省乐亭县、广东省石人嶂钨矿的计划生育工作。提出人口自然增长率力争到1975年,一般城市降到10‰左右,农村降到15‰以下,并做出要求:①宣传晚婚晚育,做到家喻户晓;②各省、市、区党委和革委会认真抓好计划生育工作。卫生部内设一个小的办事机构;③各级医疗卫生单位和农村巡回医疗队,都要积极宣传计划生育知识,做好技术指导,提高节育手术质量;④加强避孕药品和器械的研究、生产和供应。随着人口控制逐渐被提上政府的工作日程,当时全国大多数省、自治区、直辖市纷纷成立了专门的计划生育工作机构,配备专职干部。到1972年底,全国有近一半以上的省份成立了计划生育领导机构,具体情况如表2。1972年11月6日,粟秀真在山东省召开的计划生育和妇幼卫生工作经验交流会上指出,全国已有23个省、市、区建立了计划生育领导组织,下设办事机构,其他省也有专人抓计划生育工作。

表2 1969年~1972年全国成立或恢复计划生育机构省份一览[5]

在实际操作过程中,政府相关部门对结婚、生育的年龄、生育的间隔、数量问题逐渐有了一个初步的执行标准。1972年1月17日~25日,卫生部军管会在河北省乐亭县召开17省、自治区、直辖市计划生育工作座谈会。卫生部军管会业务组粟秀真针对在实际操作中所遇到的几个问题讲了自己的看法:①人口自然增长率降到什么指标,要按国务院要求,农村在15‰以下,城市10‰左右。要求达到低出生,低死亡,低自然增长。②关于晚婚年龄,提倡在农村女23岁,男25岁;城市女25岁,男27岁或28岁。③一对夫妇生育几个孩子好,每个孩子间隔几年好。如果按照自然增长率保持10‰的水平,就是平均每对夫妇有两个小孩,每个小孩间隔4~5年为好。④对实行计划生育的群众,从政策上有所奖励。免费做节育手术和供应避孕药,节育手术后有一定的假期,工资照发,农村社队补助工分等。对不孕群众,给以积极治疗。[4](46)但这一时期的人口政策只停留在口头形式,没有落实到国家政策层面。

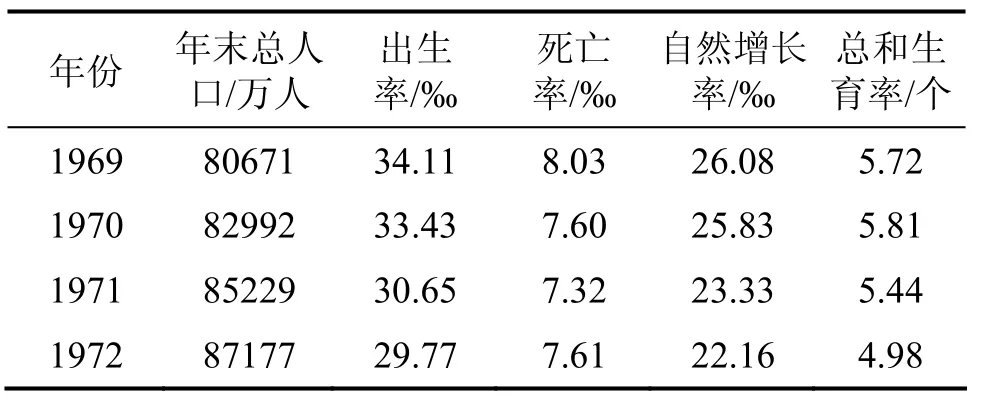

从表3可以看出,这一时期的人口控制成效不大。原因主要是:1969年到1972年这几年间,“文化大革命”仍在继续,缺少政策执行的稳定环境;政策的提出基本上还停留在口头上,没有得到贯彻和执行;由于宣传方面的原因,占当时大多数人口的农民很难接受这种“有计划地增长人口”;国家出台的政策基本上秉承个人自愿原则,对违规行为和现象基本上没有采取强制性的措施,执行起来显得很乏力。

表3 1969~1972年人口情况统计[2](92)

三、1973年至1976年:“晚、稀、少”人口政策的出台

在前一时期摸索的基础上,1973年12月11~27日,国务院计划生育领导小组办公室在北京召开了全国计划生育工作汇报会。会议交流了各地开展计划生育工作的经验,传达了毛主席关于“避孕药和避孕用具不要钱还不行,还要送货上门”的指示。会议同时还提出了“晚、稀、少”的计划生育政策。“晚”是指男25周岁以后、女23周岁以后结婚,女24周岁以后生育;“稀”是指生育间隔为三年以上;“少”是指一对夫妇生育不超过两个孩子。这一政策的提出,标志着中国人口政策的成熟。它不仅对出生的人口数有严格、具体的量的规定,并且还有一定的强制性措施以保障其落实。到了1974年12月29日,毛泽东在国家计委《关于一九七五年国民经济计划的报告》上批示:“人口非控制不行”,这是毛泽东晚年对中国人口问题的最后表态,从一个侧面说明当时的人口问题已经引起了高层的关注与重视。

随着计划生育工作的推进,计划生育机构的重要性在国家机构调整中得以凸显。1973年7月16日,国务院回复批准成立计划生育领导小组及其办公室。任命国务院业务组成员华国锋为组长,全部成员为23人;粟秀真为办公室主任,办公室定编10人。而到了8月15日,国务院计划生育领导小组办公室单独办公,不再归属于中国医学科学院管理。国务院计划生育领导小组成立后,先后经历了几次调整,使计划生育机构在人员和编制上得到了充实和加强。到1976年年底,除内蒙古外,中国所有的省、自治区、直辖市、地级市及乡镇都先后恢复或成立了计划生育工作机构。

针对在前阶段出现的宣传力度不够的问题,全国各地普遍加大了对计划生育的宣传力度,使计划生育思想广泛深入到群众中去。1973年~1976年,辽宁、陕西、浙江、黑龙江、云南、河南、甘肃、河北、天津、山西、江西等地陆续编写出版计划生育科普读物知识、生产资料读物及农村计划生育统计等书籍。与此同时,政府其他部门也纷纷参与对这一政策的宣传。1975年,教育部、卫生部以[75]教普字第143号文件下发《关于进一步加强中小学卫生教育的几点意见》。该意见中提出:“高中要进行晚婚和计划生育的教育”,“要重视青春期生理卫生教育”。随后,人口理论列入了中共党校的学习内容,部分中学增设了青春期生理卫生和晚婚节育课。

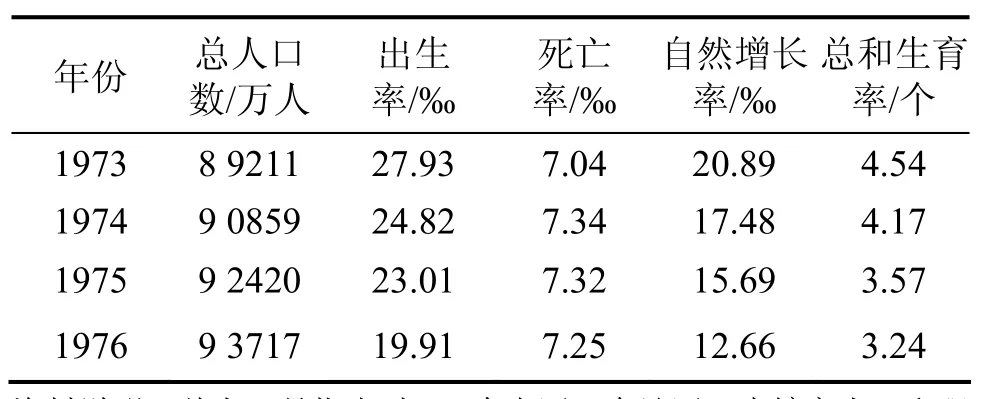

从1973年推行“晚、稀、少”的人口政策以来,我国人口控制在短短几年的时间内取得了很好的成绩。从表4可以看出,全国人口出生率由1973年的27.93‰下降到1976年的19.91‰,下降幅度高达8个千分点,人口自然增长率从1973年20.89‰下降到1976年的12.66‰。特别是在这一时期反映一个国家或地区妇女生育水平的总和生育率由1973年的4.54个减少到1976年的3.24个,在如此短的时间内下降幅度之大,速度之快在世界上都是极其少有的,这些都充分证明了“晚、稀、少”人口政策实施以来所取得的成果。可以说,“晚、稀、少”的人口政策从提出到具体实施都充分考虑到了宏观国家利益和微观家庭利益相结合的原则,这也是这一人口政策得到顺利执行的必备条件。

表4 1973年~1976年人口情况统计[2](92)

四、结语

审视“文化大革命”期间的人口政策演变进程,我们可以得出以下几点认识:其一,“文化大革命”期间的人口政策转变极大地改变了中国人几千年的生育观念和生育价值取向,初步实现了由高出生率、低死亡率和高自然增长率向低出生率、低死亡率、低自然增长率的转变,是中国人口史上的一次伟大创举。其二,政府在制定国家人口政策时,充分给予了政策转变的弹性。政府人口政策的变动既影响人口增量,也会改变一个国家的人口结构,这是不以人的意志为转移的。“文化大革命”期间从最初的放任不管到后来的“晚、稀、少”人口政策的出台,并没有采取暴风骤雨式的紧缩式的人口控制方略,而是采取多维度多方案齐头并进的方式,在政策转变前充分认识到政策转变的艰巨性,对生育的数量、生育时间以及生育间隔都给予了很大的弹性,并没有“一竿子打死一船人”,虽然这一政策的期望值要低于当时很多人的生育期望,但还是在可以接受的范围之内。其三,人作为社会群体中的一员,既是生产者,同时也是消费者,从经济学角度看,人口数量和经济发展并不存在着简单的因果关系。人口政策的制定要能适应人口再生产理论:人口不单单是控制的对象,更是投资和发展的对象。随着我国教育的发展和人口素质的提高,我国的人口从社会负担变成一种财富,未来人口政策的转变要把握好这样一个方向,充分利用好中国的脑力资源,把人口与生产、社会发展统一起来。

[1] 汤兆云. 当代中国人口政策研究[M]. 北京: 知识产权出版社,2005.

[2] 中国统计年鉴[C]. 北京: 中国统计出版社, 1986.

[3] 周恩来. 在全国计划座谈会议上的讲话[A]. 杨魁孚, 梁济民,张凡. 中国人口与计划生育大事要览[C]. 北京: 中国人口出版社, 2001.

[4] 杨魁孚, 梁济民, 张凡. 中国人口与计划生育大事要览[C].北京: 中国人口出版社, 2001.

[5] 彭佩云. 中国计划生育全书[C]. 北京: 中国人口出版社,1997.

Abstract:The “Great Cultural Revolution” was an extremely important period in the history of China’s population policy, during which the system of traditional birth culture changed to a watershed of modern birth of civilization. From the national policy’s perspective, the “Great Cultural Revolution” period of population policy could be divided into three stages: from 1966 to 1968, political unrest led to a state of civil disorder throughout the community, and the system of traditional birth culture played a dominant role in the community. What’s worse, the population production was in a recessive growth; from 1969 to 1972, in the face of serious population problems, the government made a timely manner “planned growth in population” slogan, but this was just a separate action of a single sector which did not form a complete policy system, only to achieve some limit results; from 1973 to 1976, the nation, in the basis of“planned growth in population”, formed a “late marriage, long intervals and fewer children population policy, which had made a good prognostic effect in controlling population growth. The evolution of China’s population policy in the third stage during the “Great Cultural Revolution” had greatly changed the concept of people’s fertility and reproductive value orientation and laid the foundation for the current population policy.

Key Words:the “Great Cultural Revolution”; Chinese population policy

On the evolution of China’s population policy during the “ Great Cultural Revolution”

CHEN Wenlian, JIANG Taikui

(Politics College, Central South University, Changsha 410083, China)

C924.21

A

1672-3104(2011)01−0099−05

2010−09−28;

2010−12−24

陈文联(1967−),男,湖南衡阳人,中南大学政治学院历史文化研究所教授、博士后,主要研究方向:近现代史与思想史;蒋太葵(1988−),男,湖南邵阳人,中南大学政治学院历史文化研究所硕士研究生,主要研究方向:中国近现代史.

[编辑: 胡兴华]