浙闽海域余流特征分析

2011-09-25张慧堵盘军郑晓琴

张慧,堵盘军,郑晓琴

( 国家海洋局东海预报中心 上海 200081)

浙闽海域余流特征分析

张慧,堵盘军,郑晓琴

( 国家海洋局东海预报中心 上海 200081)

根据 2006年8月—2007年12月期间在浙闽海域进行的连续观测长达40天的逐季海流资料,深入分析该海域余流的分布特征及季节变化规律,为浙闽海域的物质输运做出铺垫。研究结果表明:浙闽海域南侧(以28°N为界)余流值大于北侧。近岸区域余流受长江冲淡水、浙闽沿岸流控制,余流分布季节特征明显;外海余流受台湾暖流控制,余流流向终年指向E-NE。

浙闽海域;余流;长江冲淡水;台湾暖流;浙闽沿岸流

Abstract: The characteristics and seasonal variations of residual current of Zhejiang-Fujian water were systematically analyzed in this paper based on the surveys of four seasons from August 2006 to December 2007, which can build foundation for long-term mass transportation along Zhejiang-Fujian water.The results show that the residual current of south Zhejiang-Fujian sea is stronger than that of north Zhejiang-Fujian sea.The seasonal variations of residual current along the coast are obviously dominated by the Yangtze diluted water and the Zhejiang-Fujian coastal current; however, the directions of residual current far off the coast point to the north-northeast all the year, which is influenced by Taiwan warm current.

Keywords: Zhejiang –Fujian water; residual current; Yangtze diluted waters; Taiwan warm currents; coastal current of Zhejiang and Fujian

1 引 言

余流指从实测海流中剔除周期性流(如潮流)以后的水体流动,即由潮流调和分析所得的非周期性常流部分。它可以沿某一方向作长距离运动,直接指示着水体的运移和交换情况, 对海水中悬浮物质和可溶性物质的输运、稀释及扩散等都起十分重要的作用。

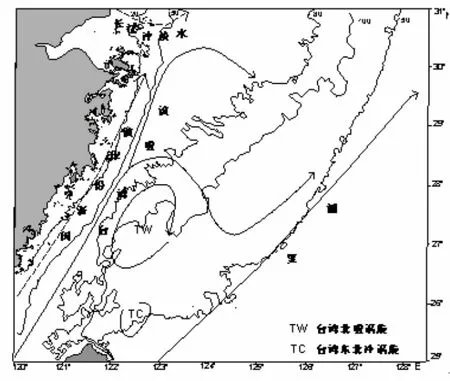

浙闽海域北倚杭州湾、南临台湾岛,西接浙闽沿岸,东至东海大陆架边缘,海域流系复杂多变,北有苏北沿岸水和黄海冷水团南伸,同时长江、钱塘江两大江河的淡水注入,南有台湾暖流北进,东有黑潮暖流通过,沿海有浙闽沿岸流分布[1],并且存在独特的上升流(图1,图2)。其物理海洋问题一直受到国内乃至国际海洋科学界的关注,科学研究及学术价值重大。

浙闽海域具有极其丰富的海洋资源,它是我国最大的近海渔场—舟山渔场的所在海域;同时,浙闽沿海岸线曲折,港湾众多,分布着象山港、三门湾、乐清湾等重点水产养殖基地,具有重要经济价值。浙闽海域的物质输运受海域复杂流系的消长变化控制,对该海域的初级生产力、生态结构的形成和变化产生至关重要的影响,分析研究浙闽海域余流场的时空变化特征有助于了解该海域的物质输运、污染物扩散情况,对我国海洋经济发展、生态环境保护意义深远。因此研究浙闽海域余流场结构不但具有重要科学价值,同时具有重要经济意义。

2 研究区概况

浙闽海域为强潮海域,平均潮差> 4 m,最大潮差8 m以上,潮流作用显著[2,3]。潮流性质为半日潮,M2分潮椭圆长轴呈NW—SE向,最大流速均> 100 cm/s[4]。该海域常年存在上升流,呈现“夏强冬弱”特征,冬季沿岸平均上升流速约3×10-4cm/s,夏季平均上升流速约为4×10–3cm/s[5,6]。

图1 浙闽海域夏季环流Fig.1 Summer circulation of Zhejiang-Fujian water

图2 浙闽海域冬季环流Fig.2 Winter circulation of Zhejiang-Fujian water

台湾暖流和浙闽沿岸流是浙闽海域的控制性海流系统,浙闽海域是黑潮入侵陆架的典型区域,台湾暖流是黑潮主流在我国台湾东北海域的分支,沿着福建、浙江外海北上,达到杭州湾外,然后又折回向东流去。台湾暖流的流向比较稳定,大致在50~100 m 的等深线之间全年向北流,夏强冬弱,其流速较小,通常在0.25 m/s以下,而且由南向北逐渐减弱[7]。

浙闽沿岸流源于长江口和杭州湾一带,主要由长江和钱塘江的入海径流组成,沿途有瓯江和闽江等江河的淡水汇入。浙江、福建沿岸岸线曲折,岛屿众多,海底坡度较陡,所以浙闽沿岸流的宽度较窄,一般在离岸35~75 km之内。浙江沿岸流因其流层浅,易受风的影响,流的路径具有明显的季节变化,冬季,在强劲的北风和东北风吹刮下,沿岸流的势力较强,往南可以越过台湾海峡;夏季,长江入海径流的势力强大,由于受到台湾暖流的顶托和偏南季风影响,在口门外分两股扩展,一股朝向东北偏北,另一股向东南方向[8];浙闽沿岸流受偏南季风的影响,沿岸流顺海岸向东北方向流动。春季属于季风的过渡期,南向的沿岸流在整个沿海都由强变弱,并向北收缩至杭州湾附近;秋季自北向南的沿岸流又逐渐增强,并向南扩展[9-11]。

3 资料来源与方法

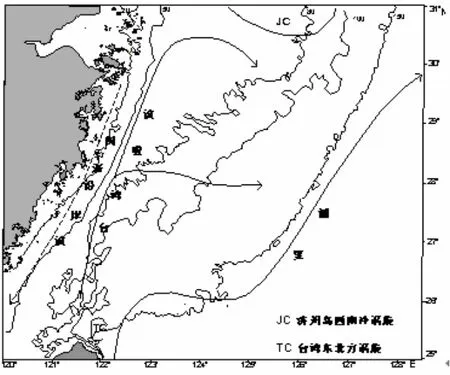

2006年8月—2007年12月期间在浙闽海域(经度120°~128°E、纬度26°~30°N),布设8个海流潜标监测站位 (图3)分别于春季(2007年4月8日~ 2007年5月21日)、夏季(2006年7月15日~ 2006年8月31日) 、秋季(2007年10月18日~ 2007年12月16日)、冬季(2006年12月23日~ 2007年2月6日)进行了4 次连续海流监测,每个测站连续观测时间大于40 天。潜标采用防拖网架,置于海底,内安装声学多普勒海流剖面仪,传感器方向朝上。观测仪器采用美国SONTEK公司250 KHZ 、500 KHZ 、1000 KHZ 3种不同型号的ADP多普勒海流剖面仪,根据不同的水深配用不同型号的仪器,并决定不同的分层间隔,一般间隔为2 m或4 m;观测要素主要为流速、流向和压力(水深)。

观测数据利用 SONTEK公司提供的配套处理软件VIEWADP进行处理,并根据“相关系数”参数排除水下无效数据,根据压力数据排除水面以上的无效数据,最终得到正确有效的时间间隔10 min的海流数据。

图3 调查站位图Fig.3 Locations of survey stations

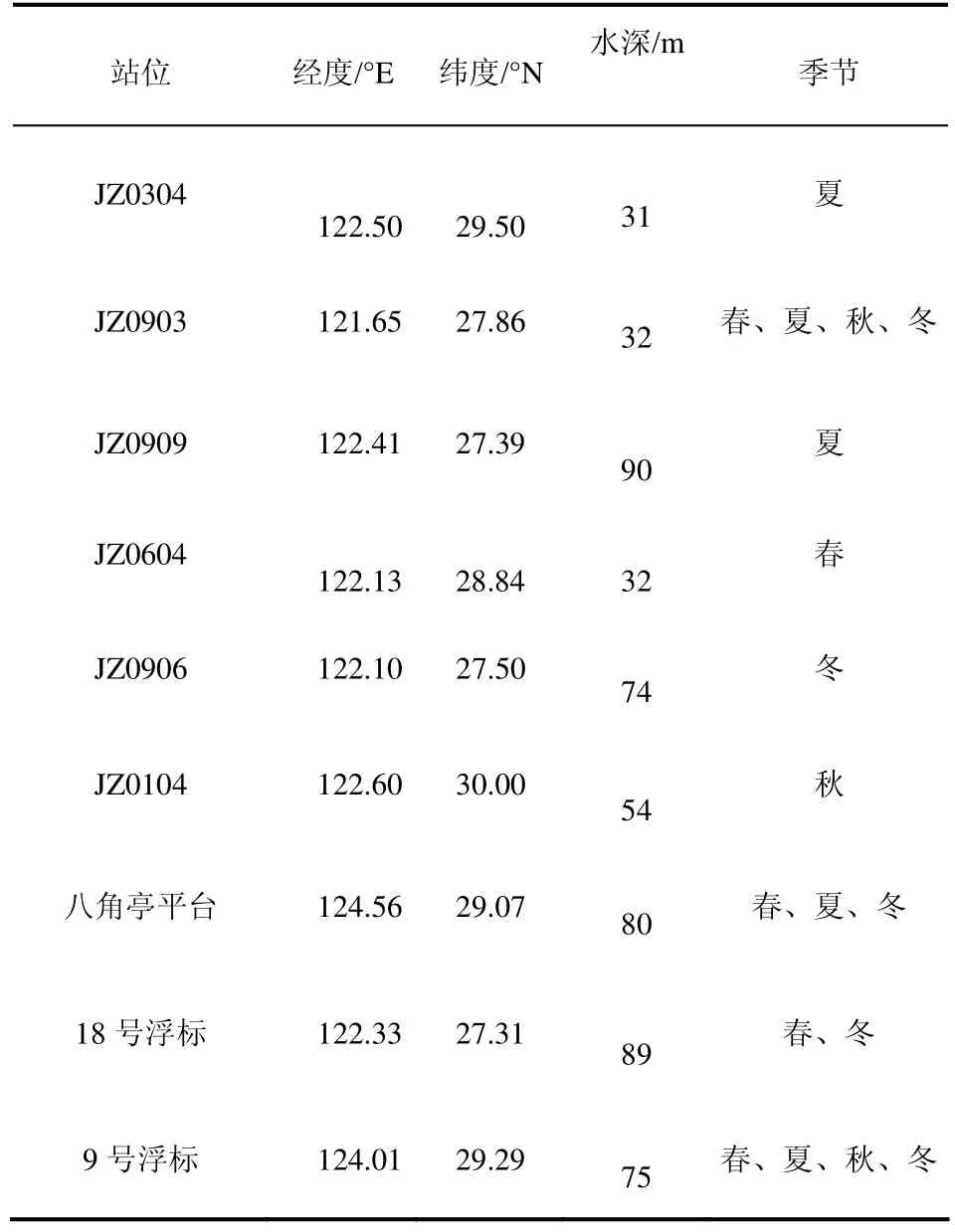

表1 8个调查站位地理位置表Tab.1 Geographical position of 8 survey stations

本研究计算的余流为混合余流,即包括径流、沿岸流、密度流、风致余流以及地形等引起的余流,均为观测期间全测次的闭合潮周期内扣除周期性潮流影响后的净位移(欧拉余流),能很好反映观测海域的物质净输移方向。

4 余流的平面分布

根据四个季节的实测海流资料,首先进行准调和分析,从实测海流中减去潮流的周期性作用后便得到观测期间各测点的余流。

因潜标均为坐底朝上观测,盲区位于底层,在资料的处理过程中均扣除了盲区影响,把第一层数据作为底层数据,最后一层有效数据作为表层数据;中层为0.5 H层(H为水深)的流矢数据,垂向平均流速为各层流速矢量平均后所得。

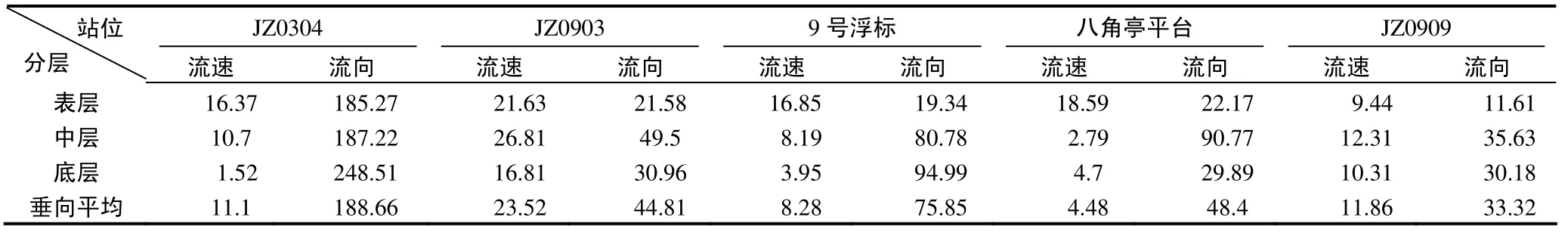

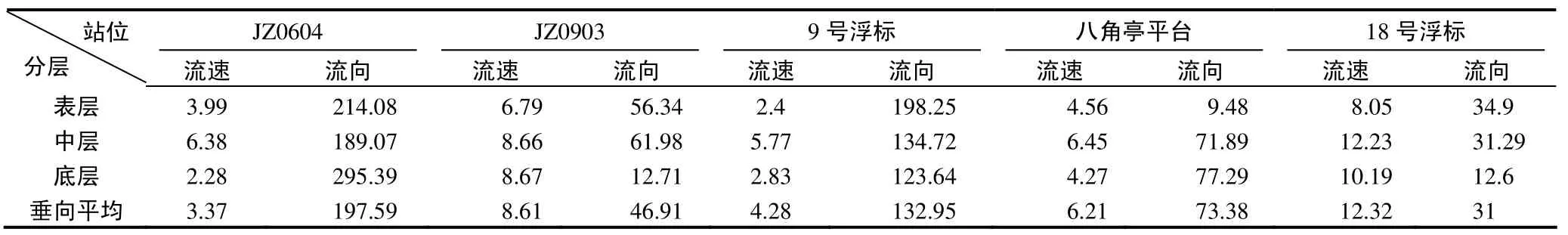

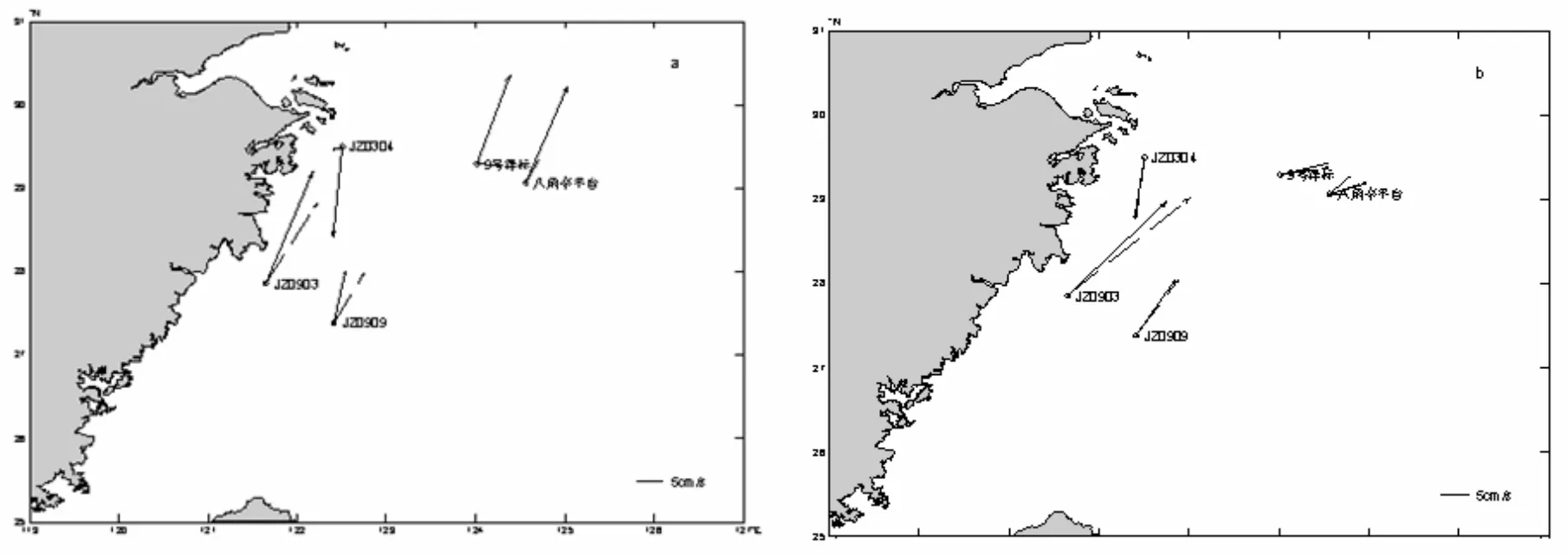

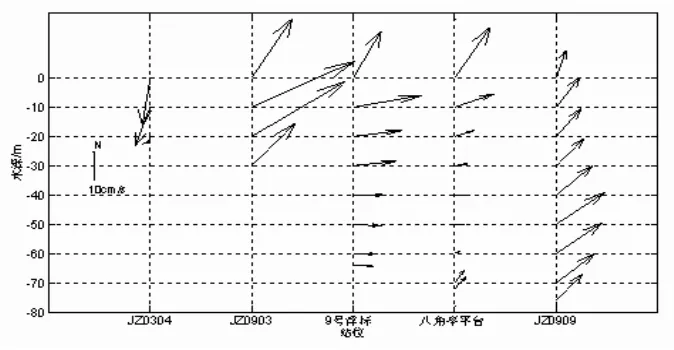

夏季余流流速普遍较大,大部分测站表层余流流速超过15 cm/s,底层余流流速小于表层流速,大部分小于 10 cm/s。最大余流值位于离岸较近的JZ0903站,其垂向平均余流为11.86 cm/s。表层、中层和底层大部分测站余流方向趋同,除 JZ0304测站外,其它站各层余流流向均为NNE-NE,受夏季SW季风影响,表层余流多为NNE向,底层大部分测站余流流向均存在不同程度的顺时针偏转。JZ0304受南下的长江径流影响余流流向偏 S,JZ0903测站受夏季沿岸北上的浙闽沿岸流及季风共同影响,转向NE,流向为44.81 °,外海3个测站(9号浮标,八角亭平台和JZ0909)受台湾暖流影响,余流为 NE-E。从余流垂向平均流速来看,调查区域南侧(以28 °N为界)的余流大于北侧,近海余流大于外海。

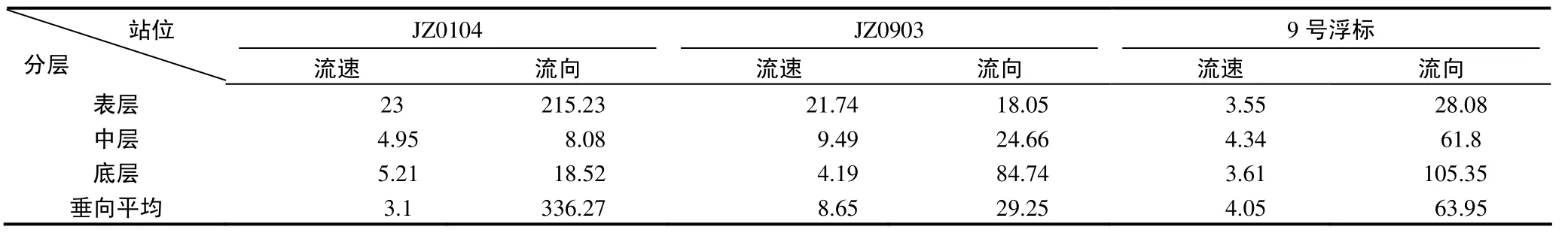

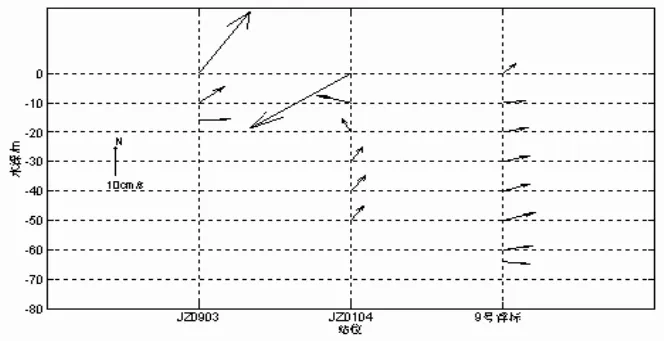

秋季最大余流值位于调查区域南侧的 JZ0903站,垂向平均余流为 8.65cm/s。近岸两个站位(JZ0104和 JZ0903)流速大小表底层差异明显,表层流速远远大于底层流速,为底层流速的4~5倍;外海的9号浮标表底层流速相近,中层流速略大。近岸JZ0104表层余流流向为SW,而底层为NE,相差196.78 °,JZ0903和9号浮标表层余流均指向NE,表中底层成顺时针方向旋转,余流流向与夏季几乎相同,但垂向平均流速仅为夏季余流的1/3和1/2。

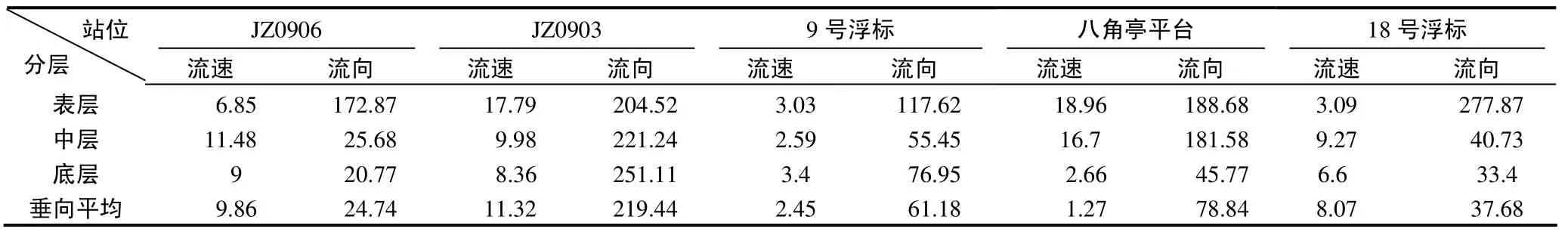

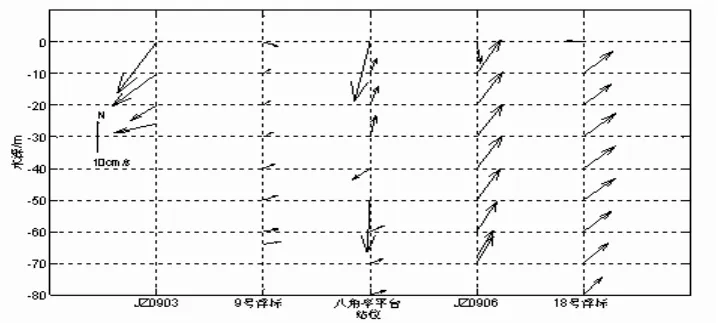

冬季最大余流值位于调查区域南侧的 JZ0903站,垂向平均余流为11.32 cm/s。冬季强烈的风应力搅拌作用和表层冷却水下沉使水体混合均匀,大部分测站表、中、底层流速变化较小,表、中、底层的最大余流值分别为18.96 cm/s(八角亭平台),16.70 cm/s(八角亭平台),11.32 cm/s(JZ0903)。南侧位置较接近的JZ0906和18号浮标两站余流值各层都很接近。冬季受强烈的偏N季风影响,表层大部分测站余流偏S。JZ0903站由表至底成顺时针方向旋转,流向变化不大,均为S向流;JZ0906和18号浮标两站的除表层余流方向分别为 SE和偏W,但其中、底层余流流向很接近,均指向NE;9号浮标除表层受偏N季风影响,流向指向SE,中、底层流向均为NE;八角亭平台表层流向偏S,中、底层余流流向与9号浮标类似,但更偏E。从垂向平均余流来看,研究区域南侧的 JZ0906,JZ0903和18号浮标3个测站的余流均远大于北侧外海的9号浮标和八角亭平台。

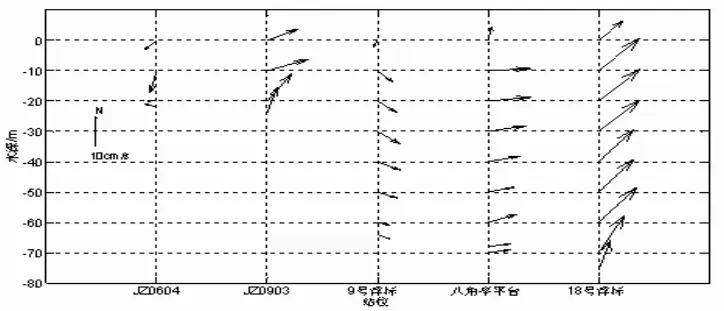

春季余流整体来看中层流速较大,表层次之,底层余流流速最小;最大余流值位于调查区域南侧的18号浮标测站,其垂向平均余流为12.32 cm/s。春季处于偏北向偏南季风转变的过渡期,风向多变,表层余流流向无特定规律。沿岸的两个测站,表层和中层流向变化不大,但与底层差异明显,JZ0604测站表底层余流流向相差 81.31°,JZ0903表底层余流流向相差 43.63 °,这可能是沿岸水深较浅,季风影响可至中层,但尚未到达底层;而外海的三个测站中、底层余流流向较为稳定:9号浮标余流方向为SE,其外侧的八角亭平台为ENE,南侧的18号浮标为NE。春季垂向平均余流表明,调查区域南侧的余流值大于北侧。综上,调查区域南侧(以28°N为界)余流值大于北侧,其主要原因是调查区域南侧大陆架变窄,水深突变,自西南向东北下倾的海面坡度增大[12],引起的压力梯度力增大而造成余流增大。 四个季节的余流最大值均位于南侧沿岸的JZ0903测站,除了以上原因外,众多研究表明该站附近存在上升流[5,13],垂向流系的补充也是一个重要原因。

表2 夏季余流平面分布特征值(流速/cm·s-1,流向/°)Tab.2 Horizontal distribution value of residual current in summer(velocity/ cm·s-1, direction/°)

表3 秋季余流平面分布特征值(流速/cm·s-1,流向/°)Tab.3 Horizontal distribution value of residual current in autumn(velocity/ cm·s-1, direction/°)

表4 冬季余流平面分布特征值(流速/cm·s-1,流向/°)Tab.4 Horizontal distribution value of residual current in winter(velocity/ cm·s-1, direction/°)

表5 春季余流平面分布特征值(流速/cm·s-1,流向/°)Tab.5 Horizontal distribution value of residual current in spring(velocity/ cm·s-1, direction/°)

图4 夏季余流平面分布图(a)实线为表层,虚线为底层 (b)实线为垂直平均,虚线为中层Fig.4 Horizontal distributions of residual current in summer (a)Solid line and dashed line indicate the residual current at surface layer and bottom layer, respectively (b)Solid line and dashed line indicate the residual current at mid-depth layer and vertically-averaged, respectively

图5 秋季余流平面分布图(图例与图4一致)Fig.5 Horizontal distributions of residual current in autumn(legend is the same as that of Fig.4)

图6 冬季余流平面分布图(图例与图4一致)Fig.6 Horizontal distributions of residual current in winter(legend is the same as that of Fig.4)

图7 春季余流平面分布图(图例与图4一致)Fig.7 Horizontal distributions of residual current in spring(legend is the same as that of Fig.4)

5 余流垂向变化

夏季除JZ0304测站外,其余测站-10 m层以下,各层余流方向基本一致,均为 E-NE,但各测站表层余流受SW季风影响,流向相对更为偏N,这也说明季风仅对-10 m层以上的余流有影响。

离岸较近的 JZ0304位于长江冲淡水南扩路径上,受其影响各层余流流向为 S-SW,由表到底成顺时针方向旋转,其表层余流流向偏S,与季风对海流的影响方向相反,表明长江冲淡水对该站表层余流起主导作用;在玉环外长江冲淡水已是强弩之末,对余流作用较小,位于调查区域南侧近岸的JZ0903测站受夏季沿岸北上的浙闽沿岸流及季风共同影响,转向 NE,中层余流流速较大,调查区域的余流最大值也在该测站(-18m 层),为36.21cm/s。外海的三个测站垂向余流呈凸型,即中层流速大于上、下层流速。这种余流流速分布特征是外来海流迭加到潮流的明显标志,说明外来海流明显减弱上层水流或增强中层水流。以往对该海域的研究表明,应该是台湾暖流入侵增强了中层水流。夏季台湾暖流较强,受其扩散影响和牵引作用相当明显,JZ0909受台湾暖流入侵影响,各层流向较一致,均为NE向,余流在-40 m ~ -60 m最强,最大余流值为14.62 cm/s;9号浮标和八角亭平台位置相对靠北,台湾暖流在此已折向东流,并与长江冲淡水相混合,这两个测站流向均为偏E向。

秋季是余流由夏季向冬季的过渡时期,其余流特征也体现了季节过渡的特点。除表层外,余流流速均较小于10 cm/s。近岸的JZ0104余流在垂向上分异明显,表层为SW向,上层(7 m ~ 23 m层)余流为NW向,下层(23 m以下)余流为NE向;且上层流速远大于下层流速。究其原因可能是长江冲淡水和台湾暖流在此交汇分层,上层以长江冲淡水为主,下层以台湾暖流为主:长江冲淡水在出口受科氏力作用向南扩散,但受沿着福建、浙江外海北上的夏季较强台湾暖流顶托,部分转向,JZ0104测站上层余流已是被顶回的混合水了;而密度较大的台湾暖流水位于底层,致使该测站下层余流指向NE。JZ0903和9号浮标与夏季相似,但JZ0903测站各层余流流向相对夏季约南偏15 °左右,且两个测站的余流值均有所减小,体现了其季节过渡特点。

冬季水体垂向混合均匀,各层余流流速基本一致,夏季的余流垂向凸型特征不明显。浙闽沿岸流由偏北转为偏南,至少可南下至JZ0903测站,该测站余流已由夏季的NE向经秋季过渡后,转向为SW,由表至底成顺时针方向旋转,各层余流流速也较夏季有所减小。JZ0906,18号浮标,9号浮标和石油平台四个测站余流流向均为NE~E向,但冬季台湾暖流较弱加之水体垂向混合均匀,测站各层流速切变较小,流向也趋同:JZ0906测站除表层外其余层平均余流方向为20.77°~ 25.81°之间,流速变化9.00 ~11.64 cm/s之间;18号浮标在JZ0906的外侧,余流方向各层均比JZ0906偏E约15°,各层余流比JZ0906测站约略小2 cm/s左右;调查区域北侧的9号浮标相对南侧的18号浮标和JZ0906测站流向更为偏E,流速也更小,均小于3 cm/s,可见冬季台湾暖流爬升较弱。值得注意的是八角亭平台海域同样处在台湾暖流的控制下,但余流在垂向上差异显著,上层(30 m以上)余流为NNE方向(平均余流为 5.5 cm/s),下层余流为NE方向(平均余流为2.8 cm/s)但中层(36 m ~ 56 m)余流为S-SE的,且流速较强(12.9 ~ 16.4 cm/s),这一中层水舌可能与潘玉球[14]发现的冬季在长江口外东南侧水深为50 m ~ 100 m的区域内,存在的东海冬季高密水团有关。

春季是余流由冬季向夏季的过渡时期,正处于季风交替变化的季节,近岸的 JZ0604中与夏季JZ0304测站余流类似,其上层(-14 m以上)受偏N风和长江冲淡水南下共同影响余流为 S-SW 方向,底层的余流为 NW 方向,且余流流速较小;JZ0903测站由冬季的SW向余流逐渐转向为夏季的NE向,但余流流速仅为夏季的1/3,这也体现了浙闽沿岸流正由南向北的转变过程。春季,台湾暖流与冬季相比有所增强,9号浮标、18号浮标的余流较冬季分别增大了2 ~ 3 cm/s、4 ~ 5 cm/s;八角亭平台中层的另一性质水舌消失,余流流向与夏季相近。

图8 夏季余流垂向分布图Fig.8 Vertical distributions of residual current in summer

图9 秋季余流垂向分布图Fig.9 Vertical distributions of residual current in autumn

图10 冬季余流垂向分布图Fig.10 Vertical distributions of residual current in winter

图11 春季余流垂向分布图Fig.11 Vertical distributions of residual current in spring

6 结 论

浙闽海域余流南侧(以 28°N为界)余流值大于北侧,余流最大值发生在 JZ0903测站;自东南向西北的压力梯度力增大以及垂向流系的补充是造成研究区域南侧余流较大的主要原因。

夏季外海测站余流呈凸型,余流指向 NE,近岸的 JZ0304测站受南下的长江冲淡水影响,余流流向为S-SW,JZ0903测站受沿岸北上浙闽沿岸流控制,余流流向 NE。冬季余流凸型特征不明显,JZ0903测站依然受浙闽沿岸流控制,但此时的浙闽沿岸流已转向为SW,因此JZ0903测站余流流向为SW,外海测站受台湾暖流控制,余流指向E-NE。春秋是余流的季节变化过渡时期。

季风仅对-10 m层以上的余流有影响,而长江冲淡水、浙闽沿岸流和台湾暖流是影响浙闽海域余流季节变化的主要原因,外海测站受台湾暖流控制,余流终年流向E-NE,近岸测站受长江冲淡水、浙闽沿岸流控制,余流随季节而变化。

[1]苏纪兰.中国近海水文 [M].北京: 海洋出版社, 2005.

[2]刘苍字, 邱佩英, 王效京.浙南近岸带沉积物的地球化学特征[J].海洋通报, 1991, 10(5): 27-36.

[3]章渭林.浙闽近海潮波传播类型分析 [J].海洋通报, 1993, 12(1): 19-24.

[4]胡方西.温州海区海洋水文基本特征 [A].全国海岸带和海涂资源综合调查温州试点区报告文集, 华东师范大学出版社,1981.

[5]经志友, 齐义泉, 华祖林.浙闽沿岸上升流及其季节变化的数值研究 [J].河海大学学报(自然科学版), 2007, 35(4): 464-470.

[6]苏纪兰, 潘玉球.台湾以北陆架环流动力学初步研究 [J].海洋学报, 1989 , 11: 1-14.

[7]苏纪兰.中国近海的环流动力机制研究 [J].海洋学报, 2001, 23(3): 1-16.

[8]沈焕庭, 茅志昌, 朱建荣.长江河口盐水入侵 [M].北京: 海洋出版社, 2003: 15-30.

[9]陈吉余, 王宝灿, 虞志英.中国海岸发育过程和演变规律 [M].上海:上海科学技术出版社, 1989: 393-402.

[10]Milliman J D, Shen H T, Yang Z S, et al.Transport and deposition of river sediment in the Changjiang Estuary and adjacent continental shelf [J].Continental Shelf Research, 1985, v.4: 37–45.

[11]唐军, 沈永明, 邱大洪.近岸沿岸流及污染物运动的数值模拟[J].海洋学报, 2008, 30(1): 148-155.

[12]管秉贤.中国东南近海冬季逆风海流 [M].青岛:中国海洋大学出版社, 2002.

[13]潘玉萍, 沙文钰.冬季浙闽沿岸上升流的数值研究 [J].海洋与湖沼, 2004, 35(3): 193-201.

[14]潘玉球, 苏纪兰, 徐端荣.东海高密水的形成和演化 [A].黑潮调查研究论文选(三) [C].北京:海洋出版社, 1991:183-192.

Characteristics analysis of residual current of Zhejiang-Fujian water

ZHANG Hui, DU Pan-jun, ZHENG Xiao-qin

(Forecast Centers of East Sea, State Oceanic Administration, Shanghai 200081, China)

P731.21

A

1001-6932(2011)02-0152-07

2009-03-10;收修改稿日期:2010-07-02

国家海洋公益性行业科研专项经费项目(200905001-06);国家908专项(ST05-HL);上海市科学技术委员会科研计划项目(09DZ1201201)。

张慧 ( 1982- ),女,硕士,主要从事近海环境动力学

堵盘军,工程师。电子邮箱:stanleydu@163.com。