论比较科技政策的“研究范式”

2011-09-25杜宝贵东北大学文法学院辽宁沈阳110819

杜宝贵,东北大学文法学院,辽宁沈阳 110819

论比较科技政策的“研究范式”

杜宝贵,东北大学文法学院,辽宁沈阳 110819

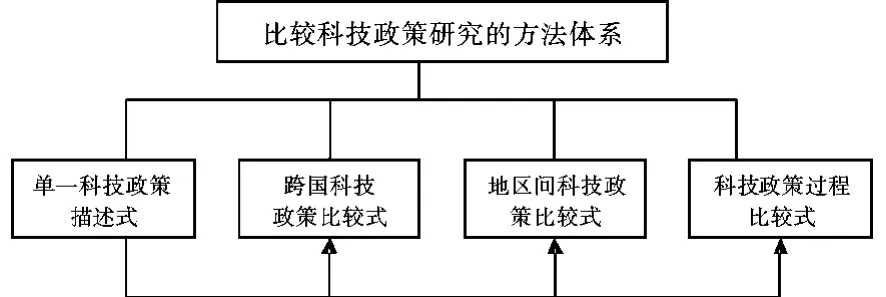

通过对科技政策、比较科技政策以及比较科技政策“研究范式”含义的界定,阐述了比较科技政策“研究范式”的价值理念;剖析了以往比较科技政策“研究范式”方法体系的四种模式,即“单一科技政策描述式”、“跨国科技政策比较式”、“地区间科技政策比较式”以及“科技政策过程比较式”等。在此基础上,基于“大科学”时代科技以及科技政策发展的现实要求,提出了比较科技政策研究的第五种模式,即基于“学科”视角的比较研究新范式。

比较科技政策;价值理念;学科比较

一、比较科技政策与“研究范式”的内涵

1.科技政策与比较科技政策的内涵

一般来讲,科技政策(Science and Technology Policy,STP)是指“一个国家或地区政府为促进科技生产力的发展而制定的一些类指导性方针和对策”[1]71。换言之,科技政策就是政府为促进科技持续、健康、快速发展而实行的各种规划、制度及方针。

比较研究方法是社会科学常用的研究方法。之所以它为人们所普遍接受,是因为通过比较研究,人们可以发现事物之间的“同种之异”或“异中之同”,由此,可以揭示和解释众多社会现象背后带有普遍意义的规律。作为比较公共政策研究内容之一的比较科技政策研究,是指运用比较研究方法,通过国家与国家间或一国、一地区内部不同区域科技政策实际运行情况的分析,探求科技政策与其他因素相互作用的机制,揭示其内在的因果关系和发展规律,以达到为一国或地区制订相关科技政策提供参考与借鉴的一类研究[2]16。

2.比较科技政策“研究范式”的内涵

“范式”(Paradigm)一词是托马斯·库恩在《科学革命的结构》一书中提出的概念。从他提出这个概念的那天起,就引起了包括科技哲学、社会学等在内多个学科的极大争论,而关于“范式”内涵的争论从来就没有停止过。按照库恩自己的解释,他认为“‘范式’一词无论是实际上还是逻辑上都很接近‘科学共同体’一词,一种范式是,也仅仅是科学共同体成员所共有的东西。反过来说,也正是由于他们掌握了共同的范式才组成了这个科学共同体[3]288。按照这种解释,“范式”既可以理解为一个具体的科学理论范例,表示某种科学发展阶段的模式,也可将“范式”理解为“共同体”,如科学家共同体、文学家共同体,换言之,“范式”可以理解为在某一个历史发展阶段为特定研究领域的多数共同体成员所广泛接受的问题、模式、标准等。

比较科技政策研究作为比较政策研究的重要领域,如何规范自己的“研究范式”,如何形成自己的研究方法和学术内核,对于这个研究领域的发展具有重要意义。换言之,比较科技政策研究者应该遵循什么样的研究方法,应该遵循什么样的价值理念,清楚地回答这些问题,不但具有方法论价值,指引比较科技政策研究者更好进行比较研究;而且,从实践层面看,科技政策固有的强烈的实践性和时效性特征表明,比较科技政策“研究范式”的选择结果对实践的影响更为深远、更为直接。从这个意义上说,探讨比较科技政策的“研究范式”问题意义重大。

借鉴托马斯·库恩的“范式”理论,我们认为,比较科技政策的“研究范式”是指比较科技政策研究共同体在科技政策研究中所共同遵循的价值理念以及方法体系。

二、比较科技政策“研究范式”秉承的价值理念

1.科学技术的客观性、普遍性是科技政策具有可比性的前提

科技政策的可比性来源于科技政策的政策客体——科学技术——的可比性。科学技术是全人类共同创造的共享性精神产品,科学技术具有的客观属性,“科学技术无国界”不因时间、空间的变换而发生变化。既然科学技术具有客观性和普遍性,那么管理科学技术的各类政策就应符合科技发展的一般规律,否则,违背客观规律的政策不是扼杀科技的健康发展,就是延缓科技进步的速度、降低科技发展的质量。因此,从这个角度讲,管理着揭示普遍规律的科学技术知识的政策内容自然就有了客观的可比性。比如,科技政策里的科技投入绝对数和相对数、科技人才队伍的结构和规模、科技成果数量和质量等等指标都具有可比性。库恩曾指出:“科学对事实的观察和说明总是要通过现在的‘范式’或理解的框架而展开的,但科学不是事实、理论和方法的简单堆砌,科学的发展也不是知识的简单积累,而是通过‘范式’的不断转换所进行的不断革命,以获取全新且变化的视角的进程。”[4]15

一般地,科技政策的可比性主要包括两类:一是不同国家(或地区)同一时期科技政策内容的可比性;二是同一国家(或地区)不同时期科技政策内容的可比性。不同国家(或地区)同一时期科技政策内容的可比性,称为统一性;同一国家(或地区)不同时期科技政策内容的可比性,则称为一贯性。统一性强调的是横向比较,一贯性强调的是纵向比较。比较科技政策的“研究范式”内在地包含着“纵横”两类比较,缺一不可。

2.科技政策的比较优势具有相对性,特定国家、特定时期的科技政策具有相对合理性

事实上,从科技政策可比性的一贯性和统一性来看,科技政策的“优”和“劣”并没有“绝对”的统一标准,正如科技的“适用”与“非适用”属性一样,科技政策的“优劣”也是相对的。特定时空背景下的某些科技政策会对彼时彼地的社会发展、经济增长有较高的贡献率,但改变了时空条件,科技政策原有的适用性就将遇到自身无法克服的阻力。从世界范围来看,20世纪七八十年代,发达国家向发展中国家进行的“公共政策”输出以失败而告终已明证了这一点;从我国科技政策发展的实际情况看,计划经济时代的科技政策对于计划体制下的科技发展的确提到了积极的促进作用,而在市场经济条件下,固守原有运行机制的科技政策已经给科技的健康发展造成了不小的阻力。诺斯认为:“采用其它经济的正式规则的经济将因为内部不同的非式规则和可执行性而获得非常不同的绩效。”[5]359-368比斯利也注意到,“政策移植类似于移植一项具有不确定收益的技术。”[6]78-79这说明,外来的科技政策只有充分的本土化之后才具有生命力。由此,比较科技政策的“研究范式”必须充分考虑研究对象之于时空的敏感性,必须充分考虑科技政策“适应性”或“适用性”在比较研究中的价值。

3.科技政策具有负荷价值性,是“价值属性”和“事实属性”的统一

科技政策的价值负荷问题是比较科技政策研究的基础性问题,价值取向体现了科技政策的本质规定性。一般来讲,科技政策的价值取向受多方面因素的影响,其中,科技政策主体的价值选择最为明显。在现代社会,由政党、政府、民众等诸多政策主体构成的多元形态,共同地决定着“公平”、“效率”、“民主”、“秩序”等基本价值理念的内容和表现形式。其中,把“公平”这个基本理念作为科技政策中最为基本的价值取向已得到了人们的共识。然而,现实中广泛存在的寻租活动则使科技政策偏离了“公平”这一基本价值取向,导致科技政策的非公共化。同时,科技政策的价值判断和价值取向也具有时代性、历史性和阶段性,因此,在不同价值取向导引下的科技政策自然会产生差别。例如,“效率优先,兼顾公平”和“效率和公平兼顾”;“又快又好”地发展经济和“又好又快”地发展经济,等等,这些不同价值取向下的科技政策制定、执行和评价必然具有当时的价值偏好和评价标准。由此,比较科技政策的“研究范式”必须充分考虑科技政策的价值负荷性,秉持正确的研究价值理念,得出的研究结果才具有与时俱进的时代性。

三、比较科技政策“研究范式”的方法体系

第二次世界大战以来,关于比较科技政策研究的文献有很多,归结起来,大致可以分为“单一科技政策描述式”、“跨国科技政策比较式”、“地区间科技政策比较式”以及“科技政策过程比较式”等几类方法,这些方法相互联系,相互支撑,共同构成了比较科技政策的方法体系,见下图。

1.单一科技政策描述式

这类研究主要以客观介绍国外现行或既往成功的科技政策为主,通过对一国具体科技政策构成的描述和概括,总结出可供借鉴的政策建议。这种研究范式的重要价值在于,为以后的比较科技政策研究者和科技政策实践者提供更为丰富和翔实的基础性素材,为进一步探索和提升科技政策的一般性规律提供了可能性。但是,由于对一国科技政策的简单描述并不能完全避免描述者自身的价值偏好,因此,对于后来的研究者,这些基础性资料则有了可以批判和重新评价的可能性。一般来讲,“单一科技政策描述式”的研究大都以西方发达国家为描述对象,因此,对于政策实践者来讲,则应特别注意政策之于特定时空的敏感性和本土化问题。

2.跨国科技政策比较式

这类研究主要是在预先排除时间因素对于研究的影响,选择两个或两个以上国家中的某项或几项科技政策进行横向比较,由于这类研究结果更具操作性和工具性,因此,在实践中是比较多见的研究方式。确立这种研究范式的首要任务是找到可供比较的国家以及可供比较的特定科技政策,国家或科技政策的可比性问题是必须解决的首要问题。比如我们拿印度和中国的软件科技政策进行比较,其比较的基础或可比性有两个方面:一是两个国家都是发展中国家,具有经济发展程度的可比性;二是两个国家都制定并实施了自己的软件科技政策发展政策,但重点、战略存在差异。由于跨国比较科技政策不能回避不同文化的差异性对于各自各级政策产生影响这一现实,因此,那些可以影响科技政策差异的各种文化因素则成为了解释差异性原因的关键所在。

3.地区间科技政策比较式

这类研究主要体现在特定国家或地区间的横向比较,空间范围局限于一国之内。这类比较研究对于揭示地区间科技发展的非平衡问题常常具有很强的政策解释力,对于促进区域协调发展,提升整体科技发展质量具有重要意义。相对于“跨国科技政策比较式”而言,这类比较研究除了要考虑一国科技政策的普遍特征外,还应考虑因地域、发展速度、资源禀赋等因素差异而产生的个体区域性特征。比如美国的东部、西部和中部各州科技政策间的比较;中国发达沿海城市和内陆城市科技政策的比较等等。由于“地区间科技政策比较式”的研究不涉及跨越国境的问题,因此,易获得基础性素材,研究内容也较容易把握。

4.科技政策过程比较式

这类研究主要以某一类科技政策的制定、执行、评估整个过程为研究对象,揭示不同阶段科技政策的政策效应为目的。拉斯韦尔认为政策过程主要应该包括“情报、建议、规定、行使、运用、评价和终止等七个范畴”[7]49。琼斯则认为公共政策过程“包括政策问题的认定、政策发展、政策执行、政策评估和政策终结等五个环节”[8]12。对于科技政策过程的比较分析同样可以如此展开。无论是科技政策问题的认定、科技的政策制定、科技的政策执行,还是科技的政策评估以及科技的政策终结,无论哪个环节所具有的特征都足以揭示一国或地区的科技发展之所以“如此”而非“那样”的根源。因此,这种研究范式能最大限度地研究揭示科技政策各个动态环节对于整个科技政策发展的影响,进而找到其中某个环节的影响因子及其影响程度,继而找到问题的症结和政策路径。比如,运用“科技政策过程比较研究”方法,我们就能较为容易地解释为何美国战后的航天科技发展的如此迅速,为何中国以“超级水稻”为代表的农业科技发展如此迅猛等问题。

上述关于比较科技政策“研究范式”方法体系可以概括为“时间”和“空间”两个维度。这些研究方法,从不同角度提出了旨在寻求科技政策发展一般规律的研究路径与思考方式,这些努力有力地促进了科技政策研究方法体系的发展与完善。但无论是单一科技政策描述式、跨国科技政策比较式,还是地区间科技政策比较式、科技政策过程比较式,这些比较科技政策的“研究范式”都不足以形成较为系统或完整的研究体系,都不足以形成比较科技政策区别于其他政策研究的独特研究方法。随着科学技术的迅猛发展,“大科学”(Big science,Mega science)时代的到来,学科类别的不断交叉与融合、研究领域的不断渗透与整合都对科技政策研究方法提出了新挑战。一般地,“大科学”项目是指需要大规模的仪器和资源的研究项目,这包括两种类型:1)“工程型”(大设施型)大科学研究,即需要投巨资建立一个大型的科研装置,众多科学家利用这个装置开展相对集中的研究,例如粒子加速器、空间站;2)大规模地分布与协作研究,例如人体基因研究项目和全球变化研究项目。“大科学”项目的关键在于解决国际合作的机制问题,尽管国际科学研究合作具有分担资金、共担风险、成果共享等方面的优势,但科学项目管理的复杂性,文化背景的差异性以及对于科研项目控制权的执掌性都会引发一系列问题。因此,基于这样的现实,从全球化的视角讨论国际科技合作的机制问题就为比较科技政策的研究提供了难得的契机。由于以往比较科技政策“研究范式”方法体系中缺少从“大科学”时代这一特定背景切入的思考,缺少从学科整合以及学科发展视角的考量。因此,本文认为,除了上述“研究范式”以外,比较科技政策“研究范式”方法体系还应包括“学科”比较研究这一维度。这是因为,同一空间,同一时间,各个国家针对不同学科的科技政策差异性可能会很大,同时,从比较优势学科的角度看,各个国家在支持不同学科发展的科技政策体系方面会相去甚远,政策的价值取向也有可能完全迥异。这种差异不仅取决于政策制定者的价值偏好,更取决于政策制定的特定时空背景。

基于这样的现实,面对“大科学”时代各个国家以及各国内部学科发展不均衡性的特征,我们认为有必要从学科发展与整合的角度探讨反映这一特质的科技政策的制定过程。由此,不同学科,甚至同一学科的不同学术共同体,对于特定科技政策的比较研究就有了自己的空间。基于国际视野,从比较优势学科的角度探讨适合一国发展的科技政策体系对于提升原有优势学科水平、弥补劣势学科不足意义重大。所以,从实践层面看,科技政策的制定者不仅要掌握政策自身制定的基本规律,同时更应从学科角度探讨更加科学、更加合理的规律的政策体系。只有如此,科技政策的制定才有现实操作性,才能与学科发展“同频共振”。从学科发展的角度研究比较科技政策的制定过程恰好为这一需求提供了可能性。科技政策作为包括自然科学和社会科学都要涉猎的研究领域,从学科发展、学科整合、学科交叉的角度进行国际视角的比较研究,对于丰富比较科技政策的研究内容、提升比较科技政策研究方法的科学性、规范性完整性无疑具有重要价值。

总之,科技日新月异的发展以及各个国家科技发展战略的不断变化,是科技政策不断调整的基本动因,科技政策的调整必将带来一系列连锁效应。重视比较科技政策的研究对于我国及时把握发达国家的科技政策走向,对于及时调整我国科技政策的重点和方向具有重要参考价值,而形成正确的“研究范式”是实现上述目标,推进这一领域研究的关键所在。比较科技政策“研究范式”的不断丰富与发展不仅根植于科学技术的不断进步,而且取决于各个国家科技政策不断调整的方式与进程,随着人们对科技政策研究的不断深入,随着人们对科技政策发展规律的不断总结,比较科技政策的“研究范式”将会得到进一步的丰富与充实。

[1]张峰:《最新技术(研发)中心管理标准及规章制度全书(上卷)》,北京:中国科技文化出版社2004年版。

[2]杜宝贵:《比较科技政策研究论纲》,载《科技进步与对策》2010年第16期。

[3]托马斯·库恩:《必要的张力》,范岱年、纪树立译,北京:北京大学出版社2004年版。

[4]大卫·格里芬:《后现代科学》,马季方译,北京:中央编译出版社1995年版。

[5]North,Douglass C.Economic Performance through Time.American Economic Review,1994,84(3).

[6]Besley,Timothy Pleskovic.Political Institutions and Policy Competition.Kochendorfer-Lucius,Boris.Institutional Foundations of a Market Economy.World Bank,2001.

[7]Harold D.Lass well.The Decision Process.College Park,Md.:Bureau of Governmental Research.University of Maryland,1956.

[8]Charles O.Jones.An Introduction to the Study of Public Policy.North Scituate:Duxbury Press,1977.

责任编辑 蔡虹

Research on“Research Paradigm”

of the Comparative Science and Technology Policy

DU Bao-gui

(School of Humanities&Law,Northeastern University,Shenyang 110819,China)

By definition of the science and technology policy,the comparative science and technology policy,the research paradigm for the comparative science and technology policy,the thesis described value philosophy for the comparative study of science and technology policy;Summarized the paradigm of the comparative study for science and technology policy in the past,i.e.“type of description of a single science and technology policy”,“type of cross-border science and technology policy”,“type of a national science and technology policy Comparison of inter-regional”and“type of science and technology policy process”.On this basis,based on the Gig science times and the development of science and technology policy,we should make use of the fifth mode,namely“discipline”,for the science and technology policy research,that is based on the new paradigm in comparative study.

the comparative science and technology policy;Value philosophy;Comparative discipline

杜宝贵(1975-),男,辽宁辽中人,哲学博士,东北大学文法学院副教授,研究方向为比较公共管理理论、科技管理与科技政策。

教育部项目基本科研业务费项目:国家项目培育种子基金(N100714005)、目标导向重点项目(N100714001)

2010-12-02

G31

A

1671-7023(2011)02-0058-05