VIL 对判别弱降雹和短时强降水的指示作用

2011-09-25陈俊晓张行才邵伟军

陆 韬 陈俊晓 张行才 邵伟军

(金华市气象局,浙江金华321000)

VIL 对判别弱降雹和短时强降水的指示作用

陆 韬 陈俊晓 张行才 邵伟军

(金华市气象局,浙江金华321000)

利用2008—2009年金华CINRAD/SB雷达资料,对比分析了γ中尺度强对流单体中,弱降雹和短时强降水过程的VIL特征及其演变。结果表明,云体移速和风暴前倾是影响VIL值的重要因子。相邻几个体扫连续出现底层强回波中心与VIL大值区的位置差别可以做为判断小冰雹的依据之一。移速慢的冰雹云在降雹前会出现VIL的跃增。

VIL;弱降雹;跃增

0 引 言

近年来,新一代天气雷达在全国迅速布网,成为研究强对流天气的主要工具之一,弥补了常规气象观测资料的一些局限性。基于雷达产品进行强雷暴、强降水、冰雹等局地强对流天气的判别,回波强度是重要的因子,李玉林等总结得出冰雹云的强度大多数在55dBz以上的结论[1]。冰雹云的雷达回波特征有一些共性,如强度强、回波顶高度高、容易出现“V”形缺口、有界弱回波区(BWER)等[2],但弱降雹的特征并不明显,不易于与短时强降水进行区分。

1971年,Greene[3]等提出了一种利用数字雷达回波资料计算的预报因子垂直累积液态含水量VIL。20世纪80年代末,VIL被广泛地应用在美国的WSR-88D多普勒雷达中,成为判别强对流天气使用率较高的有效工具之一。近年来,国内不少学者在VIL的应用方面也取得了不少成果。支树林等利用VIL和VIL密度准确判断冰雹发生和降雹时间[4],刘治国等发现冰雹云单体VILmax存在“爆发式增长及突然降低”现象,是区别雷雨云单体的一个重要特征[5]等等。本文搜集了2008—2009年发生在金华及周边地区的弱降雹和短时强降水个例,利用金华新一代多普勒天气雷达资料,详细分析了过程中VIL的特征,以期提供一条判别二者的有效途径。

1 垂直累积液态含水量VIL

在雷达定量测量降水中,最常用的滴谱分布为M-P(Marshall-Palmer)分布,它由不同地区、不同降水类型和不同降水强度的滴谱资料统计而成,即

式中N0为一常数,对雨N0=0.08cm-4[6]。假设云内雨滴谱符合M-P分布,可以得到单位体积的雷达反射率因子Z和单位体积内云和降水中液态或固态水滴的总质量M,可将M用Z表示为:

由于雷达体积扫描资料在高度上不连续,将VIL的积分形式以离散求和的方式计算:

式中,QVIL为某一确定底面积的垂直柱体内液态水的总量(单位:kg·m-2),hb、ht分别为云体的顶部、底部高度,Zi,Zi+1,Δh,n分别为雷达体积扫描资料中相邻2个仰角扫描的雷达反射率因子和垂直高度及资料中的仰角层数。

由此可知,VIL值与反射率因子、强回波的厚度、回波高度有关,它们的增加都可以导致VIL的增加。

2 研究区域与资料说明

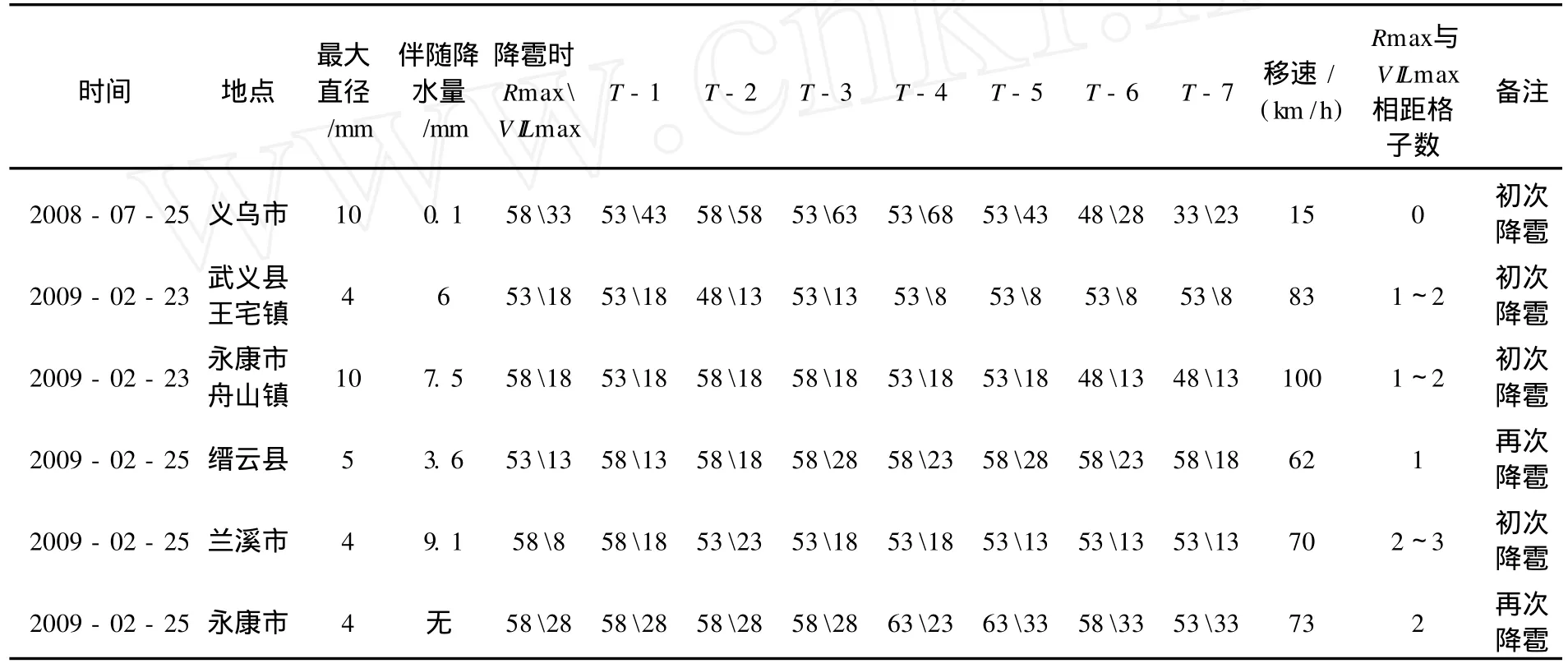

本文的样本资料为2008—2009年间,12个γ中尺度对流单体,过程最大回波强度基本上介于50~60dBz,包括降雹直径≤10mm的弱降雹过程和1h雨量≥15mm的短时强降水过程。为了保证数据的可靠性,冰雹最大直径的采集来自于人工观测站点或者经过培训的乡镇气象协理员,短时强降水的发生地点为人工观测站点。统计归纳后得到表1和表2,其中T-i时次表示观测到降雹或降雨前的第i个体扫时刻。通过VIL特征的对比,得到判别二者的一些方法。

表1 弱降雹过程VIL特征

3 VIL特征

3.1 VIL值

雷达基本反射率强度是在假设散射粒子符合瑞利条件下计算的,冰雹单体云雨滴谱直径大小显著增加,粒子的散射特性由瑞利散射转为米散射,使得回波强度迅速增强。因此,降水粒子的大小与VIL值关系密切。雨滴的最大直径为6mm,接近于弱降雹,对比表1、表2中各过程的VIL值,二者差别不大;而且实际观测中无法获取雨滴直径大小,水滴滴谱的不确定性使得VIL有偏差,因此VIL值对判别弱降雹和强降水的指示意义不明显。

3.2 底层强回波中心与VIL大值区的对应关系

CINRAD/SB从每个4km×4km网格里对M进行垂直积分得到VIL[9]。VIL大值区对应于网格点内上下层强回波重叠区,反映了强回波的厚度和位置。在弱降雹和短时强降水过程中,回波厚度和上下层强回波中心的强度差别并不大[10]。因此,上下层强回波中心之间的距离可对反射率因子之和产生重要影响。影响距离的因子为移速和云体前倾程度,显然,移速的分量更大。由于基本反射率产品的最高显示分辨率为1km,当云体移速较慢或前倾不明显,各层强回波中心位置差别不大,底层强回波中心位于VIL大值区内或相邻网格;若云体移动迅速或有明显的前倾,高层强回波落到了前方的网格中,与底层的较强回波叠加后得到VIL大值区,导致了底层强回波中心与VIL大值区位置产生偏差。

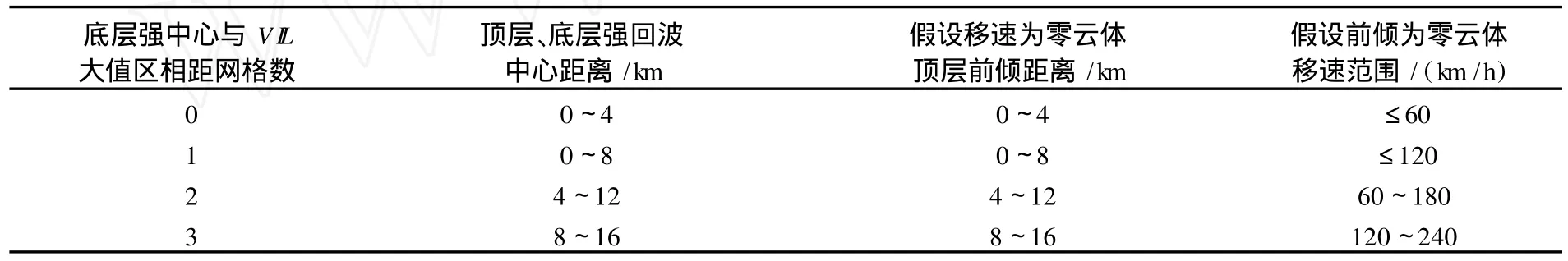

雷达从最低仰角到最高仰角完成扫描需要4min左右[11]。假设顶层前倾为零,移速为Skm/h,则一个体扫结束后顶层和底层的强回波中心相距S/15km。由于每个VIL网格为4km,若S大于60,则顶层强回波中心与底层强回波中心必定不在同一网格内;若S大于120,则顶层强回波中心与底层强回波中心至少相隔两个网格(表3)。

表3 底层强回波中心与VIL大值区相距网格数的对应关系

王令等对北京地区强对流天气雷达回波特征进行总结发现,局地暴雨的移动速度缓慢;而冰雹、雷雨大风等强天气回波的移动速度快[12]。在2009年发生的5次弱降雹过程中,低空西南急流提供了局地强对流发生的强抬升源,低空急流与上升气流的强度在一定程度上成正比,加剧了云体随高度的前倾,有利于冰雹的形成。在相邻几个体扫里连续出现底层强回波中心与VIL大值区之间位置的较大差别(相距1~3个网格),是较强引导气流或上升气流存在的表现,反映了云体随高度前倾明显,这是冰雹云发展的重要特征之一。

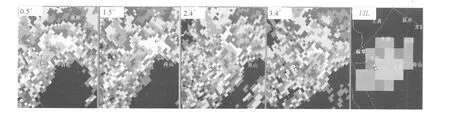

图1 2009年2月23日舟山镇降雹前一个体扫时刻,0.5°~3.4°仰角基本反射率和VIL

当冰雹云移速较慢,底层强回波中心多重合于VIL大值网格中。如发生在义乌的降雹过程,移速仅为15km/h,强回波中心伸入高层并与低层叠加,强回波厚度大,过程VIL最大值达到了68。而永康市舟山镇的弱降雹过程中,冰雹云的移速达到了100km/h左右,速度因子对VIL值起着更重要的作用,高低层强回波中心之间距离巨大(图1光标处),3.4°与0.5°仰角的强回波中心相距8km左右,高层强回波中心重叠在低层较强回波区之上,积分得到的VIL大值区对应于高层强中心;而低层强中心相邻两个仰角扫描的雷达反射率因子之和较小,对应网格点的VIL值较小,底层强回波中心与VIL大值区的位置存在较大差别。

资料样本中短时强降水的强回波中心与VIL大值区对应的均较好,除了一次过程中的一个体扫时次之外,均有较好的吻合,表明系统移速较慢(定义为S≤60km/h)且无明显的前倾,可排除降雹的可能性。

3.3 VIL值的演变

从表1、表2统计发现,雷雨云和移速快的冰雹云,VIL值的演变具有如下共性:随着强回波的发展,VIL缓慢平稳地增长。而发生在义乌的降雹过程,属于移速慢的冰雹云,降雹前VIL最大值出现了“28-43-68”的跳跃性增长。由于粒子在同一格点范围内不断的碰并增长,反射率因子的强度和厚度明显增大,出现了VIL的跃增,是判别冰雹形成很好的依据。

4 结 语

(1)在γ中尺强对流单体中,云体移速和风暴前倾是影响VIL值的重要因子。利用底层强回波中心与VIL大值区的位置差别可以预判小冰雹。相邻几个体扫连续出现二者位置上的差别(大于等于1个网格),表明上升气流较强,云体随高度前倾明显,有利于出现降雹。

(2)移速快的冰雹云和雷雨云,伴随着强回波的发展,VIL平稳缓慢的增长,没有显著区别。而移速缓慢的弱降雹过程中,VIL在降雹前有明显的跃增现象。

(3)由于获取的弱降雹有效资料有限,本文得出的结论有待进一步完善。不同降水类型的M-Z关系对VIL的反演结果是至关重要的,目前尚未被理清。另外,局地强对流的生命史较短,雷达产品无法判断其生消,VIL的指示作用有待进一步研究。

[1] 李玉林,杨 梅,李玉芳.夏季雷暴云雷达回波特征分析[J].气象,2001,27(10):33-37.

[2] 付双喜,安 林,康凤琴,等.VIL在识别冰雹云中的应用及估测误差分析[J].高原气象,2004,23(6):810-814.

[3] Greene D R, R A Clark. An indicator of exp losive developmentin severe storms [ C ]. 7 th conference or severe localstorms, Missouri. 1971.

[4] 支树林,汤达章.一次弱降雹过程的雷达产品特征及识别方法[J].气象与减灾研究,2008,31(2):36-43.

[5] 刘治国,陶健红,杨建才,等.冰雹云和雷雨云单体VIL演变特征对比分析[J].高原气象,2008,27(6):1363 -1374.

[6] 胡明宝,高太长,汤达章.多普勒天气雷达资料分析与应用[M].北京:解放军出版社,2000:147.

[7] 张培昌,杜秉玉,戴铁丕.雷达气象学[M].北京:气象出版社,2001:11-17.

[8] Battan L. J. . Radar Observation of the Atmosphere [M ].The University of Chicago Press, 1973.

[9] 愈小鼎,姚秀萍,熊延南,等.多普勒天气雷达原理与业务应用[M].北京:气象出版社,2006:185-186.

[10] 肖 辉,吴玉霞,胡朝霞,等.旬邑地区冰雹云的早期识别及数值模拟[J].高原气象,2002,21(2):159-166.

[11] Paul T. Schlatter. An Unusual Hailstorm on 24 June 2006inBoulder, Colorodo [ J ]. MonthlyWeather Review, 2008,136: 2813 - 2832

[12] 王 令,康玉霞,焦热光,等.北京地区强对流天气雷达回波特征[J].气象,2004,30(7):31-36.

2010-01-08