关于女人的十四个问题

2011-09-22谷川俊太郎,田原

关于女人的十四个问题

1. 什么时候会感受到“女人”?

除了熟睡以外,可以说昼夜二十四个小时我几乎都在感受着“女人”。感觉上的女人、观念上的女人、肉体上的女人,一言以蔽之,虽说都是“女人”,个中内涵却千差万别。例如,在与活生生的女人面对面时,无论如何都会不由得闻其声、嗅其味、观其胸和脚,即使不去刻意地意识,她们也会不断地刺激你的感官。与其说这是性的魅力在作祟,莫如说是身为男人的我产生的一种生物学的本能。

总之,我永远无法变成中性的,也无法逃脱性欲的藩篱。不管面对的是老妪、还是幼女,我想基本上都不会改变这种观念。虽然不会感觉到直接的欲望,但是我会不知不觉地敞开心扉,思索对方因身为女人所处的状况,因身为女人所背负的历史。

身为一个男人的我,从某种意义上来说,时刻都被女性包围着,全然感觉不到“女人”的时候是没有的。当然,有时也会忘记对方的性别,例如一起工作的时候等等。很显然,在那些情况下,对方是让人感觉不到“性魅力”的女人。因此,症结所在就是,感受到“女人”中的“女人”到底意味着何种意义上的问题,我不想把它简单地理解成社会一般意义上的那种“女人味”。

从生物学角度来说,女人和男人就是雌和雄。人类以外的生物一般都是毫无雌雄意识地进行生殖行为和繁衍着种类,但是人类除了具有实体上的女人和男人之分外,还拥有观念上的男女之别。这种观念现在不也在逐渐发生变化吗?观念上的女人无法脱离观念上的男人而孤立存在,反之亦然。

2. 什么时候会体味到女性的温柔?

依我看,这是一个是否存在所谓“女性特有的温柔”的问题。简言之,我认为“温柔”里面不存在女人的温柔和男人的温柔之别,存在的仅仅是一个人某时展现出来的“温柔”。也就是说,所谓“温柔”,既不是女性化的,也不是男性化的,它永远属于永恒的人性。

被公认为“女性的温柔”,难道不是女人为了在男人掌握主导权的社会里更加有利生存的一个模式吗?然而,我并非想因此断定那就是虚伪的温柔,因为模式的存在显示和意味着文化的成熟。只是,我认为那个模式正在崩溃。或许在那样的时代流露出自己内心的温柔是颇为困难的。例如,母亲让幼婴吮吸乳房时的温柔是女性特有的吗?我认为,它与让幼婴吮吸奶瓶时的父亲的温柔并无本质区别。如果那种完全本能性的“温柔”没有男女之别,就能断定它是更加费解的“温柔”吗?在把人们根据经验和决心培育在自己内心的温柔,牵强附会地粘贴上“女人的”或“男人的”这类词后,我觉得是完全没有必要的。

我认为世间存在一种以性为基础的“温柔”,它是爱情的一个体现。虽然女人向男人、男人向女人都渴求温柔,但是,那种温柔也通过男女之间的差异到达人类的精神深处,进而在生命本身潜藏的温柔上扎根。

3. 什么时候会感觉到女人的可憎?

即使存在女性特有的可憎,我觉得那也是男人的蓄意挑唆,可以说是男人们的自作自受。这个问题与上个问题颇为相似,我认为对某个女人的行为感到厌烦时,并非出于她是女人的缘故,因为置身于同一状况下,一定也会存在不令人厌烦的女人。所谓讨厌,归根结底是发自于一个人的深层意识,即使存在缘于女人的自卑感,也只是那个人的一个方面而不是全部。

最近,我总觉得自己更关注女人和男人之间的共同点而不是相异处。与其口若悬河地议论男女之间的差别,倒不如一面接受性别差异的微妙影响,一面思考时而停滞时而流动的人间性。年轻时我并没有这样想,总是把女人想象得更加浪漫、更加神秘,女人拥有男人无法拥有的东西,女人比男人伟大,女人比男人更接近自然……总之,我特别倾慕女人。与其通过人间社会关系,莫如通过宇宙论的逻辑性更能感受女人。现在回顾一下,这显然是一种母亲愿望。

虽然不能对它进行全盘否定,但是,在一夫一妻制的社会结构中,男女每天日作暮憩地共同生活,渐渐都不得不“赤裸裸地”面对彼此。年轻时思考的女性化、男性化之类的东西像褪掉的镀金一样全然剥落。

随着饰演的女人角色、男人角色从容地消逝,彼此反倒变成伙伴和个人对个人的关系。现在我才真正体味到包法尔的“女人不是作为女人诞生的,而是为了变成女人”这句话的真谛。当然,男女并非同一尤物,彼此存在差异,但我认为现在探寻男女彼此的共同点尤为重要,因为一直以来,女人确实受到不公平的性别歧视。

4. 什么时候会觉得女人变得不可捉摸?

不是“女人”变得不可捉摸,而是“人类”变得捉摸不定。反言之,不就是说正因为是女人才没有不可捉摸之处吗?所谓他人,无论男女都是难以捉摸的尤物。

我总觉得说女人不可捉摸的论断中隐含着某种无奈。因为是女人,男人对她们捉摸不透也是理所当然的。大家好像也就都这么认为。这样一来,女人也会无奈地叹息:反正男人是无法理解我们的。

若追根溯源的话,人类恐怕本来就是无机物吧,而且有可能还是单性生殖的阿米巴。虽然不是柏拉图,但也是雌雄同体的。后来演变成雌雄异体,分化成女人与男人的角色,最终使诸如女性化、男性化之类的东西以各种形态在同一个文化中固定下来。它们进一步的流动化发展我想可能是一种进化,这或许是人类创造文明的一个必然方向吧。

或许有人认为这是微不足道的,但是我认为能以同样的方式与女性朋友和男性朋友进行交往、交谈是件乐事,这样就不可能不去恋爱。我并非在寻求男性化的女人抑或女性化的男人,因为我认为女人和男人总是相辅相成的。

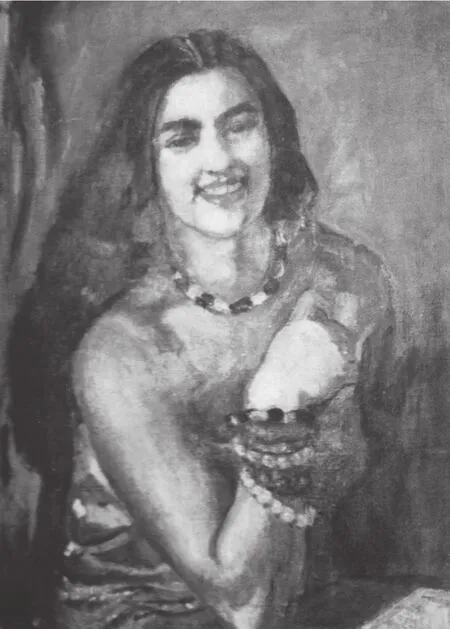

■美术作品:阿姆里塔·谢吉尔

如果说男人创造了女人,那么女人也同样创造了男人。同时,女人中存在着男人,男人中也包含着女人。假如将来诞生了女性主导型的社会,我并不认为那是男性主导型社会的翻版。那么什么样的社会才是理想的呢?越这样说我对女性就越难懂,啊,这好像与开头的回答形成了矛盾。

5. “女”用汉字、平假名和片假名写,有什么不同?

当然是不同的。应该说是语感上的不同而已。作为汉字的“女”字,用平假名写会产生袅娜纤弱之感;用片假名写会释放出挖苦嘲讽之意。但是我们不能以此为标准把女人分为三种类型,而且作为语言,分开描写这三类不同的女人会显得过于贫瘠。

当然,如果我们在一首诗中,必须从作为汉字、平假名和片假名的“女人”这三个表记中选择其一的话,就要由文脉来决定了。此前的提问大都是把“女人”当作自明之理来理解的。现实中一个活生生的女人是否难以捉摸,与现在的日本社会中“女人”这一观念变得暧昧,是风牛马不相及的吧?

如果我说现实中女人的难以捉摸等同于他人的难以捉摸,那么这就是我对观念上的、抑或社会一般观念上的女人概念有所迷失的证据,我想这是理所当然的。单独的个体与他人的性格差异,看起来好像比女人与男人的性别差异更大,这意味着无论男女都不再拘泥于在过去同一个地方寻求作为女人或男人的自我同一性。

不可思议的是,这种困惑根本无法从提问中感受到。虽然我对欧洲的精神分析家们所阐述的女性原理和男性原理的区别模棱两可地相信着,然而,它却不是能够被生搬硬套来适合现实生活中的女人或男人的。由此可以理解,怪不得有人认为,与其说日本的天皇是父亲,莫如说是母亲。不过这又是男性精神分析家的发言。恕我妄想,如果荣格是女性的话,说不定其想法会有天壤之别。

6. 请为“女人的眼泪”下定义。

这是男人不把女性的存在放在眼里的老生常谈之一。难道不应该不总纠缠于“女人的眼泪”这个话题,而是尽量去深入寻找那个令人悲哀的根源所在吗?这种过于严肃的正论,虽然是了无生趣的见解,但我对男人和女人既相互离弃、又议论彼此的差异之举甚为厌倦,虽然我已重复过多次。

身不由己地成为一个女性,确实会因为女性而流下眼泪,那时,男人不应该仅仅抚慰那个人,而应该思考那个人内部的那个“女人”。流假泪骗人的并非囿于女性,多愁善感也不是女人的专利。男人只不过是从“女人的眼泪”这一空洞的观念中感到自我满足而已,抑或是一种媚态的表现。如果是这样,那么近来连男人也深知哭泣的效用。

7. 克娄巴特拉、杨贵妃、小野小町、贞德、玛丽·安托娃奈托中,你最想见的是谁?

我谁都不想见。如果只是见面的话,我已经通过书本或电影目睹过了。当然,如果是同居就另当别论了,只怕对方是不会应允的。

8. 你想在“飞翔的女人”①的耳边低声私语些什么呢?

我想不会有女人愚不可及地认为自己是“飞翔的女人”,不过万一碰到了,我会在她耳边小声说:“你带降落伞了吗?”

9. 据说存在理性肉体,那究竟是怎么回事呢?

很难回答啊!想象一下这样的肉体已经接近于不可能,因为肉体往往会背叛理性的。虽然我被“理性的肉体真的存在吗”之类的疑问困惑着,可是像精神与肉体保持完美平衡的这种状态还是能够想象得到的。

运动员的肉体有点儿被意识化和过度的被抑制,同时,包含着对肉体满不在乎的理性。对了,不知何故,美国电影演员韦尔斯的肉体却很难说是理性的。

在我的印象中,熟练的樵夫的肉体好像更接近理性吧。若就女人而言,可能会是钢琴家之类的女性吧。啊,在此我想起了美国摄影大师斯蒂格里茨拍摄的美国画家欧吉芙的身体,虽然她是画画儿的。默默无闻的农妇中或许也有人拥有那样的肉体,抑或应该梦想一下未来靠机械维持生命的人吧。

10. 请对未婚妈妈说几句话。

虽然我没有任何发言的资格,可是请允许我在心中对她们道一声:“加油啊!”

11. 以何种方式才能表现出最深挚的爱情?

至死守候在那个人的身边,如果对方拒绝的话,就与对方保持使之不会产生不愉快情绪的距离——这不是精神上的距离,而是极其日常的物理性距离。然而话虽如此,如果认为自己退而远之是为那个人着想的话,或许会毅然离去。如果做不到也是无可奈何的,那就只有去殉情了。

12. 请讲述一下对女人的最初记忆。

母亲的乳房。另外,我是通过剖腹产出生的,所以还记得母亲肚子上遗留下的伤痕。

13. 你认为母亲、妻子、女儿分别是怎样的“女人”?

女儿应该是一种命运或宿命吧。因为女人无论是谁,都一定会是某某人的女儿;妻子可以说是一种角色,女人既可以选择自己是否成为妻子,也可以抵抗周围的压力,改变妻子这个角色;而母亲尽管是为了维系种族的繁衍而存在的,但这种角色也具有可选择的一面。

即使一个女人经历了“女儿—妻子—母亲”这样的阶段,我也不认为这就是她的全部人生。这与“儿子—丈夫—父亲”的阶段并非是男人的全部,是同一个道理。我不认为女人只有通过女儿、妻子、母亲才能保持自己的同一性,至少从文明的现有模式发展来看。

14. 如果你是女人的话,你觉得你现在在做什么?

变成尽心操劳家务的家庭主妇,可能会被丈夫戴绿帽子吧。

① 为日本1977年的流行语。源于美国小说,当时指前卫、时髦和主张女权主义的女性。