复合介词within的多义网络构建

2011-09-18夏竟成

夏竟成

(合肥工业大学外国语学院,安徽合肥 230009)

一词多义是任何语言中都存在的普遍现象,一个形式具有多重意义,在语言发展史是不可避免的现象。任何一个词在刚刚产生的时候,总是用来指称某一特定的事物和现象,然后随着社会的发展,如果每一个事物或现象都用特定词汇来指代,给每一个义项都设立一个独立的词项,就会非常困难。过多的词汇既不利于记忆,也不利于交流,因此,不可避免地出现了一词多义的现象。语义学创始人M.Breal(转引至Marina Rakova)认为,多义词是语言经济的结果,要想给每项都设立一个独立的词是不可能的。

语法学家章振邦说:“英语是介词的语言”,作为一门介词的语言,英语中介词的使用频率非常高。介词多义性的研究有较长的历史,只是方法具有多样性。认知语言学家普遍认为,多义的介词各自形成自身的语义网络。

在以前对多义现象的研究中,语言学家们认为心理词汇的构成是任意的,并且对多义现象的分析局限在句子层面。随着认知语言学的发展,认知语言学提出应结合人们的基本认知能力来系统地研究语言,把多义性研究上升到了一个新的高度。

1 介词的多义网络构建理论

认知语言学家Langacker指出:一个词语的若干意义或义项构成了一个有层次的语义结构或网络。认知语法认为,语言是象征单位组成句法结构的过程,是语义内容的组构和符号化。认知语言学的任务就是要描写语义结构。对语义的描写使用认知域这一基本概念,是描写某一语义结构时所涉及的概念域,它可以是个简单的知觉或是概念,也可以是一个复杂的知识系统。任何概念或知识系统都可以是一个认知域,如时间和空间等。认知域有层次和复杂程度之分,有基本认知域和非基本认知域之分。语义描写,除了使用认知域,还要使用意象,即形成某个概念或概念结构的具体方式。

认知语言学的范畴观认为,范畴化是人类认识世界的基本过程,在此过程中,人们以原型理论为基础,按照家族相似性对世界进行范畴化,从而形成不同的范畴和概念。语言结构也是认知范畴,具有原型特征。因此多义范畴就有原型意义和边缘意义之分,即原型意义与扩展意义。扩展意义都是由原型意义通过转喻、隐喻和意象图式派生而来。这些意义又以连锁或放射的形式,构成一个相互联结的复杂结构。由于意义之间至少有一个节点相连,因此多义词的意义就构成了一张语义网络。认知语义学家们常常试图将原型理论和范畴理论的主要观点用于词汇的一词多义的分析和解释。

语言是一个不断发展变化的有机整体,因此对某一语言现象的研究都只不过是对语言发展变化过程中的某一点进行研究。在Langacker和Lakoff的理论基础之上,Tyler和Evans提出了研究介词多义现象的模式,在这个模式中,一个介词的原型意义通过和一套认知法则相互作用,可以派生出更多的区别性意义,最后便形成了一个高度活跃的多义网络。Tyler和Evans对意义的本质进行了探讨,提出了意义的本质存在于概念层面而非语言层面的观点。我们日常语言中存在着由同一个语言形式体现的多个不同的意义,即同一个词并试图用同形异义、同义词和多义词等三种途径解释各不同意义之间以及各意义与语言形式之间的关系。通过分析发现,这种多个意义与同一词语相连的现象事实上构成了一个多义网络。

2 复合介词within的多义网络构建

蓝纯指出:“由于介词的基本语义功能是表达空间关系,但是通过隐喻拓展和借代拓展,介词的运用范围可以非常广。”复合介词是指以复合方式构词而成的介词,如within和without,分别是由两个单独的简单词汇复合而成。复合介词比简单介词的内部构造更为复杂,其多义网络的构建过程也会更加复杂多样化。

本文分析复合介词范畴化的过程特征,并以《牛津高阶英汉双解词典》为语料,对常用复合介词within进行实例分析,在具体语句中分析复合介词within词语多义的认知模式和多义网络的建构过程。

按照《牛津高阶英汉双解词典》中的解释,复合介词within的解释意义为:

1)Spatial sense"~sth (of sth)not further than(the specified distance) (from sth)".

Example:a house within a mile of the station

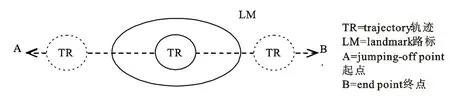

在例句1)中,TR(house)位于 LM(station) 一里的范围内,起点A和终点B被涵盖在内,如图1所示。

图1 within意象图示原型

这是within的意象图示原型,来自于我们人类日常生活中最基本的认知理解,是对周围空间的距离感知。

2) Spatial sense:“Inside the range or limits of(sb/sth)"

Example:There is a bell within the patient’s reach,i.e.which the patient can reach.

在例句 2)中,TR(bell)位于 LM(patient’s reach)的范围内,起点A和终点B被涵盖在LM内,如图2所示。

图2 within的意象图示扩展

此时,图2是复合介词within的意象图示扩展,仍然来自于人类对空间距离的感知,只是范围大小发生了意义上的扩展。

3)Spatial sense: " (fml)inside(sth)"

Example:within the medieval walls of the city

在例句3)中,TR(city)完全在 LM(walls)的范围之内,起点A和终点B被严格限制在LM范围内,但这里的范围更为抽象,如图3所示。

图3 within的意象图示扩展

4)Metaphorical sense:"after not more than(the specified period of time)"

Example:She returned within an hour.

当TR-LM关系被定义为“not further than(sth).”,within的意象图示从基本空间领域进入到更为抽象的时间领域。扩展后的隐喻意义为“after not more than (the specified period of time).”也就是说,通过隐喻意义延伸,within的多义网络向更为抽象的方向发展,以空间体验为基础,从原始域到达目标域,即时间领域。

图4 within的意象图示扩展

在例句4)中, TR(she)在 LM(one hour)范围之内,起点A和终点B被限制在LM范围内,但此时的LM范围不再是具体的空间概念,而是抽象的时间概念,完成以空间隐喻为基础的映射,如图4所示。原有的空间物理意义的关系常常被扩展到非物理的抽象意义。“体验相关”(experiential correlation)揭示了我们在外部物理世界的空间体验是如何对人类自身构成意义,即基于某一基本原型意义扩展而成的复杂语义网络或语义连续体。

在以上四个例句中,我们看到多义词within的四种主要意义,通过人类反复出现的体验——空间场景——原场景,这三个步骤的跨越,从具体经验上升到抽象关系结构,这为研究英语介词的复杂语义网提供了动态和系统的分析模式。其多义网络构建过程如图5所示。

通过这几个within的意象图示扩展,我们可以看到,人类的空间体验是我们关于这个世界的经验中最基本的组成部分。在对具体语言现象的分析中,我们可以发现这种经验性的成分是以何种方式作用于我们的语言和思维。我们对外部物理空间的最基本的认识在很大程度上为我们思想中的概念结构建立提供了语义基础。在认识理解外部世界的过程中,人类把对世界的感知抽象分割成为空间场景。虽然我们所感知的客观世界独立于人的意识之外,但我们对它的理解分析完全取决于我们的心理、神经系统以及我们与这个世界的互动方式。空间场景建立后,场景中各实体的关系随之概念化,

图5 within的多义网络构建

在within的多义网络里,可以看到意义之间各不相同但有一定的相似性,以一个基本意义为基础彼此联系起来。意义的构建在很大程度上是一个概念性的过程。语言本身不直接反映外部客观世界,在语言和客观世界之间存在着一个中间层次“认知”,两者是通过人类的概念系统联系在一起的。概念系统是人类与自身所赖以生存的外部物理世界进行交流与互动的结果,从而产生复杂的语义网络。

3 结论

到目前为止,学者们(Brugman,Taylor,Tyler,Lakoff)主要侧重对简单介词的分析。而复合构词型介词因为数量偏少而几乎很少被研究过。本文从复合构词型介词为主要分析对象,探讨多义网络认知模式,这是一种新的尝试。英语复合介词是一种比较特殊和复杂的介词形式,其多义网络的解读既是一个多义关系的梳理过程,也是一个认知模式的构建过程,更是一个认知法则的探讨过程。正确认识这一现象,对英语介词的解读和英语教学都有着十分重要的指导意义。

尽管本文研究重点集中在英语复合介词方面,但是在针对所有空间介词的系统分析中作者综合运用认知语言学原理,证明了人类的空间体验在介词语义的形成与发展,包括从物理空间意义向抽象意义的扩展过程中发挥着不可替代的作用,对其他词类词义的研究也有借鉴价值。本文从英语复合介词的语义网络构建的角度着手,肯定了人类的认知能力对语言的影响,反映了认知语义学在体验哲学方面的最新研究成果。

[1]Brugman,Claudia.The story of over:Polysemy,semantics,and the structure of the lexicon[M].New York:Garland Publishing,Inc,1988.

[2]Fauconnier,Gilles&Mark Turner.Polysemy and Conceptual Blending[A].In Polysemy:Patterns of Meaning in Mind and Language[C].Edited by Brigitte Nerlich,Vimala Herman,Zazie Todd,and David Clarke.Berlin&New York:Mouton de Gruyter,(A volume in the series Trends in Linguistics)2003.79-94.

[3]Fillmore,Charles and Beryl Atkins.Describing Polysemy:The Case of Crawl[A].In Y.Ravin and C.Leacock.Polysemy:Theoretical and Computational Approaches[C].OUP,2000.91-110.

[4]Langacker,R.W.Concept,Image and Symbol:The Cognitive Basis of Grammar[M].Berlin&New York:Mouton de gruyter,1990.

[5]Lakoff,George.Women,Fire,and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind[M].Chicago and London:University of Chicago Press,1987.

[6]Lakoff,George&Mark Johnson.Metaphors We Live By[M].Chicago:Chicago University Press,1980.

[7]Marina Rakova.The Extent of The Literal:Metaphor,Polysemy and Theories of Concepts[M].Palgrave:Palgrave publishers,2002.

[8]Tyler,Andrea&Vyvyan Evans.Reconsidering Prepositional Polysemy Networks:The Case of Over[J].Language,2001,(4):724-765.

[9]胡壮麟.认知隐喻学[M].北京:北京大学出版社,2004.

[10]蓝纯.认知语言学与隐喻研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2005.

[11]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[12]王寅.体验哲学和认知语言学对词汇和词法成因的解释[A].言学探索[C].重庆:重庆出版社,2004.

[13]章振邦.新编英语语法教程 [M].上海:上海外语教育出版社,1995.

[14]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001.