湘中红壤丘陵区不同土地利用类型对土壤特性的影响

2011-09-12赖奕卡

鲍 文,赖奕卡

(1.湖南省水土保持监测总站,湖南长沙 410007;2.湖南省水文水资源勘测局,湖南长沙 410007)

湘中红壤丘陵区不同土地利用类型对土壤特性的影响

鲍 文1,赖奕卡2

(1.湖南省水土保持监测总站,湖南长沙 410007;2.湖南省水文水资源勘测局,湖南长沙 410007)

红壤;土壤物理性质;土地利用类型;土壤侵蚀;湖南

以湖南省衡阳县武水流域为例,对湘中红壤丘陵区5种土地利用类型的土壤物理性质和抗蚀性能进行了研究,结果表明,土地利用类型对土壤物理性质有显著影响,花岗岩红壤的结构随植被演退和人为耕作的干扰而退化。与林地相比,旱地和坡耕地等耕作土壤砂粒含量增加,黏粒含量相对减少,表土呈现砂化;与林地和疏林地相比,耕作土壤的大粒径水稳性团聚体减少,水稳性团聚体平均重量直径减小,结构稳定性下降;不同土地利用类型按土壤毛管孔隙度和持水性能大小排序为林地>疏林地>荒地>旱地>坡耕地。研究结果说明良好的植被条件与合理的土地利用能通过降低土壤容重、增加有机质以及细颗粒含量来改善土壤的团聚能力,并增加土壤蓄水量,从而提高土壤的抗蚀能力。

土壤侵蚀作为土地利用/土地覆盖变化(LUCC)引起的主要环境效应之一,是自然和人为因素叠加的结果[1],不合理的土地利用方式和地表植被覆盖的减少对土壤侵蚀具有放大效应[2-3]。长期以来,人类对土地的不合理利用改变了土壤的物理性质,造成了土壤退化[4-5],使其朝着不利于水土保持的方向发展,从而加速了土壤侵蚀。

不同土地利用方式下土壤物理性质和抗蚀性的变化已有报道[6-8],但有关南方花岗岩红壤地区的研究较少。本研究根据实测资料,对湖南衡阳县武水流域5种不同土地利用类型的土壤物理性质进行分析,研究不同土地利用方式对土壤物理性质和土壤抗蚀性的影响,以期为合理利用土地和采取切实可行的水土保持措施提供依据。

1 研究区概况

研究区武水流域位于湖南省衡阳县西南部,属蒸水一级支流,流域面积 315.5 km2,地理位置为东经 111°59′35″—112°10′45 ″、北纬26 °52′30 ″—27 °01 ′15 ″;海拔 100.0—990.4 m,相对高差890.4 m,属湘中丘陵向低山区过渡地带;土壤以红壤、黄红壤为主,母质为花岗岩和变质岩;气候属中亚热带季风湿润气候,年平均气温17.9℃,极端最低气温-12.3℃,极端最高气温40.9℃,无霜期289 d,多年平均降水量为1 237.2 mm。流域属中亚热带常绿阔叶林区,植被以人工林为主,分布少量次生林,主要树种有马尾松(Pinus massoniana)、杉木(Cunninghamia lanceolata)、湿地松(Pinus elliottiiEngelm.)、石栎(Lithocarpus glabra)等。

2 试验方法

2.1 试验设计

本研究根据5种不同的土地利用类型——林地、疏林地、荒地、旱地及坡耕地,选取典型地块设置土壤剖面15个(见表1),按发生层次分层采集表层和亚表层土壤样品。

土壤颗粒组成测定[9]采用吸管法。土壤团粒结构测定[9]包括土壤团聚体组成和土壤微团聚体的测定,团聚体(直径 >0.25 mm)测定用干筛法,微团聚体(直径 <0.25 mm)测定用吸管法,水稳性团聚体测定用湿筛法。

表1 土壤剖面样地基本情况

2.2 计算方法

3 结果与分析

3.1 土地利用类型对土壤颗粒组成的影响

从表2可以看出,不同土地利用类型对土壤颗粒组成具有明显影响,土壤中粒径<0.01 mm物理性黏粒含量林地最高,疏林地次之,旱地最低;>1 mm石砾含量则是林地最低,旱地、荒地较高;其中林地表层土壤中粒径 <0.01 mm的物理性黏粒含量达58.52%,超过旱地的2倍。研究表明,与未扰动的林地、疏林地相比,开垦利用后的湘中红壤丘陵区耕地、坡耕地呈现明显的砂化趋势,即表层土壤中砂粒含量较多,黏粒含量偏低,持水性差,其土壤蓄水能力也明显低于林地和疏林地。

3.2 土地利用类型对土壤结构特性的影响

3.2.1 不同土地利用类型土壤的微团聚体组成

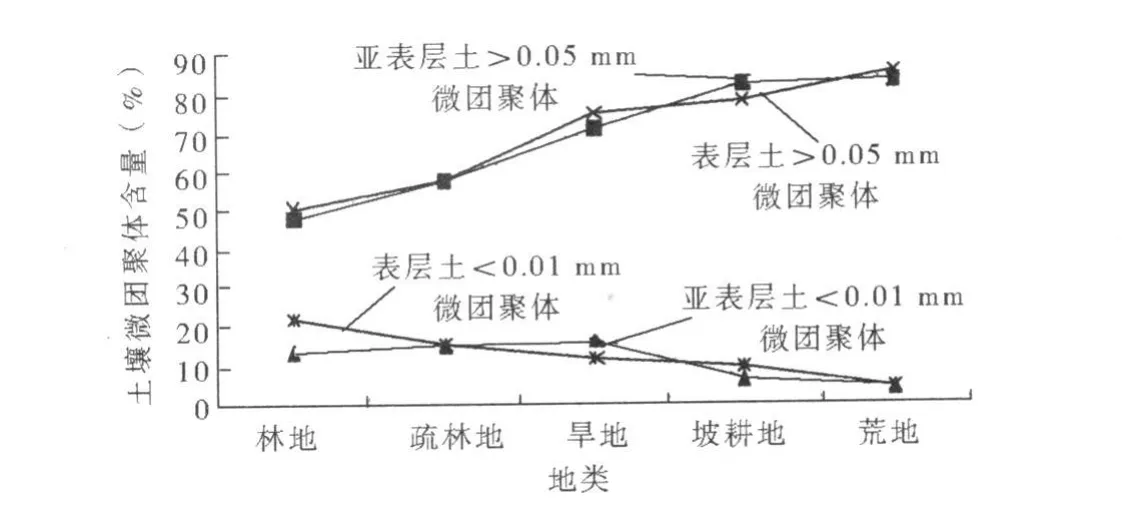

从图1可见,各土地利用类型表层和亚表层土壤微团聚体含量主要集中在>0.05 mm粒级上,<0.01 mm微团聚体含量较低。分析数据表明,不同土地利用类型相比,表层、亚表层土壤>0.05 mm微团聚体含量都是林地最低(50.58%、48.24%)、荒地最高(85.41%、82.90%)。 <0.01 mm微团聚体含量,表层土壤是荒地最低,只有4.91%,林地最高,为22.41%;亚表层是荒地最低、旱地最高,与表层土壤分布不尽一致。

图1 不同地类表层和亚表层土壤微团聚体比较

相同土地利用类型不同土壤层次相比,林地、疏林地、旱地和荒地表层土壤>0.05 mm微团聚体含量均比亚表层高,而坡耕地表层土壤>0.05 mm微团聚体含量较亚表层低;林地、疏林地、坡耕地和荒地表层土壤<0.01 mm微团聚体含量比亚表层高,而旱地表层土壤<0.01 mm微团聚体含量较亚表层低。说明人为的耕作扰动影响了土壤微团聚体的组成,且不同耕作方式对土壤微团聚体组成影响差异明显,与已有研究成果一致[10-11]。

表2 不同土地利用类型土壤颗粒组成 %

相关分析表明,表层和亚表层土壤 >0.05 mm微团聚体含量与 >0.05mm颗粒组成含量呈显著正相关关系(r=0.856**,n=10),<0.01 mm微团聚体含量与 <0.01 mm的物理性黏粒含量虽未达到显著相关程度,但随着荒地、坡耕地、旱地、疏林地、林地<0.01 mm物理性黏粒含量的依次增加,其 <0.01 mm微团聚体含量也相应提高,这说明丘陵花岗岩红壤微结构的组成受其颗粒组成的影响,黏粒作为微团聚体结构的基本元素,其含量变化直接影响土壤结构特性。由于黏粒成分具有较强的抵抗降雨径流分散、悬浮的能力[12],土壤中黏粒含量的增加无疑提高了土壤的抗蚀能力,所以在植被恢复和减少人为扰动后,土壤结构性能呈良性发展,抗侵蚀能力有效提高。

3.2.2 不同土地利用类型土壤的团聚体组成及稳定性

一般认为,团聚体的数量及稳定性与土壤的抗蚀性成正相关[13]。研究表明(表3),无论何种土地利用类型,风干土壤团聚体含量均较高,干筛>0.25 mm的团聚体含量为97.83%~99.73%,平均98.94%,且主要以大粒径的风干团聚体为主,其中 >5 mm的风干团聚体平均达42.18%;不同土地利用类型土壤干筛团聚体结构组成也有较大的差别,林地和疏林地表层土壤>5 mm团聚体含量分别较旱地高27.63和39.08百分点,较坡耕地高20.27和31.72百分点,说明减少人为扰动后土壤表层大团聚体含量会明显增加,从而使土壤结构得到改善,土壤孔隙度、入渗能力和土壤持水量均得到有效提高,土壤抗蚀性能也随之提高。土样浸水后,各土地利用类型土壤 >0.25 mm的团聚体数量均明显减少,尤以 >5 mm的团聚体减少最多。土壤中>0.25 mm水稳性团聚体含量仅在70.06%~90.48%之间变化,而 >5 mm水稳性团聚体含量在3.38% ~36.46%之间波动。旱地、坡耕地等耕作土壤与林地土壤相比,土壤团聚体的稳定性明显下降,主要表现在表层和亚表层土壤大粒径的水稳性团聚体减少,较小粒径的水稳性团聚体增加,团聚体结构破坏率增大。

从表3可以看出,旱地表层和亚表层土壤团聚体平均重量直径较之林地分别降低了1.80和0.44 mm,坡耕地表层和亚表层土壤团聚体平均重量直径较之林地分别降低了1.87和0.94 mm,这反映了耕作扰动对湖南花岗岩红壤团聚体结构形成的影响,如果花岗岩红壤坡地处于频繁的耕作扰动下,在降雨侵蚀和地表径流冲刷的综合作用下,耕地土壤剖面中大团聚体将逐渐消失,小粒径团聚体将成为优势组分。

表3 不同土地利用类型土壤团聚体组成

从表3还可见,不同土地利用类型按表层土壤团聚体结构破坏率大小排序为旱地>坡耕地>疏林地>林地>荒地,说明人为耕作活动导致旱地和坡耕地土壤结构破坏率较大、团聚体的水稳性较差,遇降水极易崩解破碎,形成单个土体,堵塞土壤孔隙,影响水分下渗,从而容易形成较大的坡面径流量,致使土壤侵蚀加剧。

3.3 土地利用类型对土壤水分物理特性的影响

土壤容重是土壤紧实度的敏感性指标,也是表征土壤质量的一个重要参数,它与土壤的孔隙度和渗透率密切相关。湖南花岗岩红壤地区不同土地利用类型的土壤容重不同,表现为撂荒的旱地最小(1.26 g/cm3)、林地次之(平均1.32 g/cm2)、坡耕地最大(平均1.55 g/cm2),这可能是不同土地利用类型表层的枯落物组成、分解状况和地下根系的生长发育存在差异,造成不同地类土壤物理性质的差异。由表4可以看出,不同土地利用类型按土壤毛管孔隙度大小排序为林地(43.26%)>疏林地(39.51%)>荒地(38.63%)>旱地(35.73%)>坡耕地(33.33%),按毛管孔隙度占总孔隙度的比例排序则是林地(89.25%)>疏林地(83.71%)>荒地(72.20%)>坡耕地(66.12%)>旱地(64.72%),其中旱地、坡耕地的土壤毛管孔隙度及其占总孔隙度的比例均较其他土地利用类型偏低。这表明随着人为干扰的加剧,花岗岩红壤地区土壤毛管孔隙和通气孔隙递减,而非活性孔隙递增,土壤结构变差。

土壤持水性能直接影响土壤抗水蚀能力,是反映土壤生态功能的重要指标。湖南花岗岩红壤地区不同土地利用类型下的土壤持水性能差异明显,饱和持水量和毛管持水量均表现为林地(38.86%,33.28%)>旱地(34.09%,27.86%)>疏林地(30.47%,27.46%)>荒地(29.61%,26.93%)>坡耕地(26.38%,22.04%),林地土壤持水性能明显好于其他土地利用类型。

表4 不同土地利用类型土壤水分物理特性

从表4中还可以看出,各土地利用类型表层和亚表层土壤持水性能差异明显,表层的总孔隙度、毛管孔隙度、毛管持水量和饱和持水量均比亚表层高,这与土壤表层有机质含量较高和根系数量较多有关。此外,不同土地利用类型表层、亚表层土壤持水性能的变化也不一致,荒地亚表层与表层相比,各持水量指标下降最明显,尤其是毛管持水量下降了1/3,这可能与荒地的植被类型及其根系的特点有关;疏林地因为林龄较小,植被覆盖度较低,土壤改良效果还不明显,其土壤层次间持水性能变化最小。

4 结论与讨论

(1)湖南花岗岩红壤地区不同土地利用类型的土壤颗粒组成具有明显差异。土壤中粒径<0.01 mm的物理性黏粒含量林地最高,旱地最低,而砂粒含量林地最低,旱地和坡耕地较高。说明开垦利用后的耕地、坡耕地呈现明显的砂化现象。

(2)不同土地利用类型土壤中 >0.05 mm微团聚体含量林地最低(50.58%)、荒地最高(85.41%),<0.01 mm微团聚体含量荒地最低、林地最高;>0.05 mm微团聚体含量与>0.05 mm颗粒组成呈显著正相关关系,说明土壤微结构的组成受颗粒组成的影响。

(3)湖南花岗岩红壤地区旱地和坡耕地表层土壤团聚体平均重量直径较林地分别降低了1.80和1.87 mm,表明该地区的耕作扰动影响了土壤水稳性团聚体的结构分布,使得大粒径团聚体减少,小粒径团聚体成为优势组分;不同土地利用类型按土壤团聚体结构破坏率大小排序为旱地 >坡耕地 >疏林地 >林地 >荒地,旱地、坡耕地等耕作土壤与林地土壤相比,土壤团聚体的稳定性明显下降。

(4)湖南花岗岩红壤区不同土地利用类型按毛管孔隙度和持水性能排序均为林地 >疏林地 >荒地 >旱地 >坡耕地,这说明良好的植被条件与合理的土地利用能通过降低土壤容重、增加有机质和土壤细颗粒含量来改善土壤的团聚能力,增加土壤蓄水量,提高土壤的抗蚀能力。

(5)不同土地利用方式对湖南花岗岩红壤地区土壤理化性质的影响明显,造林能显著改善土壤的基本物理性质,而长期的耕种使得耕地的土壤理化性质和功能退化,持水能力降低,为土壤侵蚀的发生和发展提供了条件。因此,在该地区采取合理的土地利用方式,减少陡坡耕地面积,大力植树种草,增加地表覆盖度,是改善该地区生态环境,实现可持续发展的重要举措。

[1]吴秀芹,蔡运龙.土地利用/土地覆盖变化与土壤侵蚀关系研究进展[J].地理科学进展,2003,22(6):576-584.

[2]柳长顺,齐实,史明昌.土地利用变化与土壤侵蚀关系的研究进展[J].水土保持学报,2001,15(5):10-13,17.

[3]邹亚荣,张增祥,周全斌,等.基于GIS的土壤侵蚀与土地利用关系分析[J].水土保持研究,2002,9(1):67-69,75.

[4]Beate Z,Helmut E,Jorge M.The influence of land-use changes on soil hydraulic properties:Implications for runoff generation[J].Forest Ecology and Management,206,222:29-38.

[5]于东升,史学正.低丘红壤区旱地土壤渗透性与可蚀性定量关系的研究[J].土壤学报,2000,37(3):316-322.

[6]徐燕,龙健.贵州喀斯特山区土壤物理性质对土壤侵蚀的影响[J].水土保持学报,2005,19(1):157-159,175.

[7]刘刚才,范建容,张建辉,等.四川盆地紫色丘陵区土地利用类型对土壤理化性质的影响[J].山地学报,2005,23(2):209-212.

[8]张希彪,上官周平.人为干扰对黄土高原子午岭油松人工林土壤物理性质的影响[J].生态学报,2006,26(11):3685-3695.

[9]中国科学院南京土壤研究所.土壤理化分析[M].上海:上海科学技术出版社,1978.

[10]姚贤良,程云生.土壤物理学[M].北京:中国农业出版社,1986.

[11]杨玉盛,陈光水,彭加才,等.不同栽杉代数土壤抗蚀性的变化[J].山地学报,1999,17(2):163-167.

[12]史东梅,吕刚,蒋光毅,等.马尾松林地土壤物理性质变化及抗蚀性研究[J].水土保持学报,2005,19(6):35-39.

[13]Barthès B,Roose E.Aggregate stability as an indicator of soil susceptibility to runoff and erosion;validation at several levels[J].Catena,2002,47(2):133-149.

[14]Mataix-Solera J,Doerr S H.Hydrophobicity and aggregate stability in calcareous topsoils from fire-affected pine forests in southeastern Spain[J].Geoderma,2004,118(1-2):77-88.

(责任编辑 徐素霞)

Influence of Different Land Uses to Soil Properties in Red Soil Hilly Region of Central Hu’nan Province

BAO Wen1,LAI Yi-ka2

(1.Monitoring Station of Hu’nan Soil and Water Conservation,Changsha,Hu’nan 410007,China;2.Hu’nan Surveying Bureau of Hydrology and Water Resources,Changsha,Hu’nan 410007,China)(47)

The paper studies the physical properties and anti-erodibility of soil of five types of different land uses in red soil hilly region in the center of Hu’nan by taking Wushui Watershed in Hengyang County as an example.The outcomes show that land use types have obvious effect to the soil properties and the structure of granite red soil is degraded along with the reduction of vegetation cover and human disturbance.a)Comparing with woodlands,the sand contents of dry lands and sloping farmlands increase while the clay contents decrease relatively and the surface soil appears desertification;b)comparing with woodlands and open woodlands,the contents of water-stable aggregates with bigger diameter of farmlands reduce,with the mean weight diameter decreasing and the structural stability lowering too;c)the sequence of different land uses based on capillary porosity and water-holding capacity of soil is as follows:woodlands>open woodlands>abandoned lands>dry lands>sloping farmlands.The results show that good vegetation condition and reasonable land uses can improve agglomerate ability through decreasing soil bulk density and adding organic matter and fine particle content,while increase moisture storage for increasing soil anti-erodibility

red soil;physical properties of soil;land use types;soil erosion;Hu’nan

S152

A

1000-0941(2011)10-0047-04

鲍文(1977—),男,安徽望江县人,工程师,硕士,主要从事水土保持监测和生态建设工作。

2011-05-27