土壤可蚀性研究进展综述

2011-09-12井光花于兴修李振炜

井光花,于兴修,李振炜

(1.山东省水土保持与环境保育重点实验室/临沂大学化学与资源环境学院,山东临沂 276005;2.山东师范大学人口·资源与环境学院,山东济南 250014)

土壤可蚀性研究进展综述

井光花1,2,于兴修1,李振炜1,2

(1.山东省水土保持与环境保育重点实验室/临沂大学化学与资源环境学院,山东临沂 276005;2.山东师范大学人口·资源与环境学院,山东济南 250014)

土壤侵蚀;土壤可蚀性指标;研究方法;机理

土壤可蚀性是表征土壤对降雨渗透能力及其对降雨和径流剥蚀、搬运敏感程度的一个综合指标,是反映土壤侵蚀的重要参数。介绍了国内外学者提出的土壤可蚀性指标,评述了直接测定法、公式法和诺谟图法的优缺点与应用范围;结合我国土壤可蚀性研究现状,介绍了我国土壤侵蚀严重区的典型土壤可蚀性指标值的最新研究成果,分析了我国土壤可蚀性研究的不足,指出应加强并完善土壤可蚀性指标、土壤可蚀性影响因子和土壤可蚀性计算方法的研究。

[项目来源]教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-08-877);山东省科技攻关计划项目(2009GG10006015);临沂市重大科技创新资助项目(201011019)

土壤侵蚀是土地退化的主要表现形式之一,是全球性的生态问题。土壤是被侵蚀的对象,被侵蚀的土壤是河流泥沙的主要来源,土壤的性质影响着侵蚀过程的发生。因此,研究土壤可蚀性与土壤侵蚀的关系,有助于加深对土壤侵蚀特征和规律的认识,有利于防治土壤侵蚀所带来的危害。

土壤可蚀性表征的是土壤对侵蚀的敏感程度,它是研究土壤侵蚀的重要指标。到目前为止,对土壤可蚀性的研究可分为对土壤可蚀性指标的确定、美国通用土壤流失方程中K值的测定和估算、土壤可蚀性指标的时空变化及不确定性分析等3个方面,已有学者从不同角度对土壤可蚀性做了大量的研究工作[1]。本研究以土壤可蚀性最新的研究成果为基础,较系统地从土壤可蚀性指标、计算方法和中国典型区域土壤可蚀性因子值等方面介绍了土壤可蚀性研究进展,并展望了土壤可蚀性未来的研究重点,以期为水土保持工作的相关研究提供借鉴。

1 土壤可蚀性指标的研究

国外从20世纪20年代开始研究土壤可蚀性,相继提出了土壤可蚀性指标,如土壤侵蚀率等,指出土壤可蚀性受土地利用方式、降雨等因素的影响,其某些物理化学性质不能较好地表现土壤的可蚀性[2]。我国土壤可蚀性研究始于20世纪50年代,研究中多采用土壤的抗蚀性指标并且用主成分分析法筛选土壤抗蚀性指标[3];有的研究将单位降雨侵蚀力所引起的土壤流失量、土壤体积质量或土壤微形态作为土壤可蚀性的重要指标,由于指标不统一,限制了与国外同类研究的比较和交流。鉴于此,笔者归纳了如表1所示的国内外学者提出的土壤可蚀性研究指标[4-5]成果,旨在为生产实践中土壤可蚀性指标的选取提供参考。

表1 国内外学者提出的土壤可蚀性指标

2 土壤可蚀性研究方法

土壤可蚀性的量化可通过可蚀性因子值(K)体现,其值大小反映了不同土壤的侵蚀率,表示土壤被冲蚀的难易程度,是定量研究土壤侵蚀的基础。国内外学者根据不同的研究区提出了不同的计算方法,主要有直接测定法、诺谟图法和公式法[6]:直接测定法综合了土壤性质对土壤侵蚀的影响,其特点是所需的时间和所投入的费用较多,难以推广;诺谟图法虽比较繁琐,但精确度较高,在某些区域已经得到了验证;公式法较前两种方法应用较为普遍,但由于公式较多,研究中要根据实际情况对比后选用。

2.1 直接测定法

直接测定法主要包括土壤理化性质测定法、仪器测定法和小区测定法。

土壤理化性质测定法主要是通过分析土壤的硅铁铝率、土壤浸湿率、分散率、侵蚀率、颗粒组成、渗透速度、悬浮率、膨胀系数、抗剪强度及团聚状况等性质来评价土壤可蚀性的[7]。此方法可以加深认识土壤理化性质与土壤侵蚀之间的关系,但没有建立起土壤可蚀性与土壤侵蚀的定量关系,因此还不能用于土壤侵蚀预报。

仪器测定法是用水滴或水流直接冲刷土样或土体来测定土壤可蚀性的。朱显谟认为,水冲穴的深度指标在一定程度上可以反映土体抵抗雨滴打击和地面径流冲击等破坏作用的强弱;蒋定生等运用仪器测定法分别于1957、1995年采用单位水量所冲走的土量、冲刷系数指标反映土壤可蚀性,为定量研究土壤侵蚀提供了重要方法[8]。

小区测定法是在标准径流小区条件下对不同土壤可蚀性进行对比评价。我国的标准径流小区为坡度15°、长20 m、宽5 m的清耕休闲地[9],以这种条件下得到的K值作为基本标准对我国主要土壤可蚀性进行衡量。目前,我国学者主要借鉴美国通用土壤流失方程研究思路,在模拟降雨和小区试验条件下,结合实测小区的土壤流失量,求得特定土壤的K值,该研究方法已成为测定和计算土壤可蚀性指标的重要方法[10]。

2.2 诺谟图法

通过分析大量的小区实测资料和人工模拟降雨试验数据与土壤基本理化性质的关系,用已有的侵蚀数据对土壤理化性质制作诺谟图,并估算没有实测资料的土壤可蚀性。该方法比较成熟,所需费用少,应用简便,所得的K值较稳定。

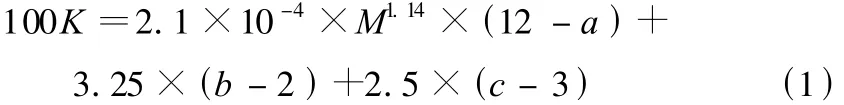

Wischmeier等根据美国主要土壤的性质,分析了55种土壤性质指标,筛选出土壤粉粒(0.002—0.05 mm)与极细砂(0.05—0.1 mm)、土壤砂粒(0.1—2.0 mm)、土壤有机质、土壤团聚体、土壤入渗性能5个关键指标,建立了K值与土壤性质之间的关系式[11],即

式中:M为土壤颗粒分析参数;a为土壤有机质含量;b为土壤分类中土壤结构的级别;c为土壤渗透级别。

式(1)中参数的确定方法如下:①a的单位为%,如单位是g/kg,则应换算为百分比含量。②将M表示为M=(s+t)×(100-n),其中s为粉砂百分比含量,t为极细砂百分比含量,n为黏粒百分比含量。③b与土粒大小和土壤的有机质含量相关,可根据土粒大小或有机质来确定土壤结构的级别[8,12]。④c按照黏粒含量、渗透速度及最小饱和水力传导率等划分为6个等级[8,12]。该方法经过不同的修正,在我国滇东北山区、黄土高原及红壤坡耕地等地区得到了应用,并借助地统计方法进行了K值图的绘制,为区域土壤侵蚀的研究提供了基础资料。

2.3 公式法

由于直接测定法在某种程度上不能定量预测土壤侵蚀,诺谟图法所需基础数据繁多限制了其应用范围,因此国外学者在大量研究的基础上提出了许多经验公式,修正后得到了较好的应用,其中使用较为普遍的是 Williams等提出的EPIC公式法[13]。EPIC公式法的形式为

式中:San为砂粒含量,%;Sil为粉砂含量,%;Cla为黏粒含量,%;C为有机碳含量,%;SN1=1-San/100。

该方法已在我国河北、湖南、福建等地应用,应用中探讨了不同采样密度对其估算值精度的影响,评估了用该方法研究我国土壤可蚀性的精确程度。国内学者通过研究土壤可蚀性与土壤性质的关系,建立了K值的计算公式,并用计算机制作出具有准确几何位置、可与地形图配准的K值图[14],尝试分析了临界剪切力对土壤可蚀性的影响,为进一步研究土壤可蚀性提供了新的方法。

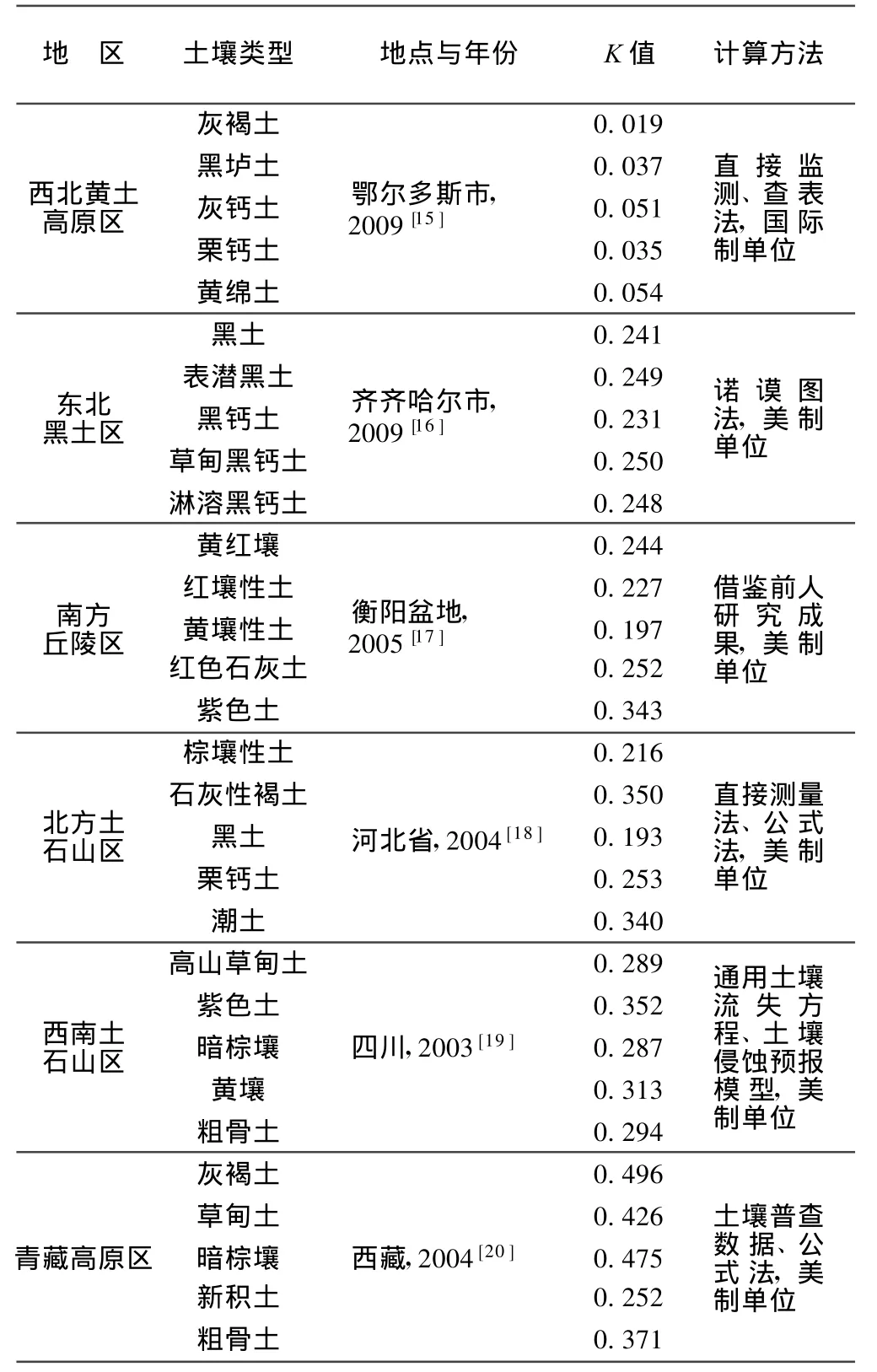

3 我国土壤可蚀性指标值

建立监测小区、进行野外调查及采用公式法是获取土壤可蚀性指标值的主要途径,而我国地域辽阔、土壤类型多样,在每个种类的土壤上建立监测小区或进行野外调查是难以做到的。因此,根据我国土壤侵蚀区划,在不同地区典型土壤类型上建立基本控制点,通过实测并采用适当的公式计算土壤可蚀性,然后借助GIS技术或其他方法将其推广到其他类型土壤,进而获取其他地区典型土壤的可蚀性指标值是可行的方法。表2归纳了前人在各地区选择典型土壤计算的K值,可为相关地区土壤侵蚀的定量研究提供参考。

4 我国土壤可蚀性研究的不足与展望

4.1 土壤可蚀性研究的不足

(1)土壤可蚀性指标体系不完善。我国土壤可蚀性指标主要依据土壤团聚度、分散系数等土壤性质及土壤流失量来确定,虽有大量的研究成果,但没有形成完善的确定土壤可蚀性指标的体系,没有一个简便的、可测得的土壤性质能够完全代表土壤可蚀性的指标,也不能应用于不同地区之间、相同地区不同土类之间的土壤可蚀性特性的比较,从而限制了土壤可蚀性值的标准化。

(2)土壤可蚀性计算模型具有局限性。用于计算我国土壤可蚀性的模型大都借鉴了国外的研究成果,区域差异限制了模型的推广,且在应用于不同区域之间土壤可蚀性对比时要建立数据转换关系。常用的通用土壤流失方程及其修正后的通用土壤流失方程皆属经验性统计模型,缺乏对侵蚀过程机理的考察,具有一定的局限性。

表2 中国部分地区的土壤可蚀性K值

(3)土壤可蚀性机理研究不深入。目前,研究土壤可蚀性的野外小区多建在土壤侵蚀严重的区域,且多为坡面尺度的受人为扰动土壤颗粒分布均匀的土地上,忽视了对侵蚀绝对量不大但侵蚀潜在危险性很大区域的土壤可蚀性和土壤可蚀性受空间、时间变化及受人类活动等因素影响相对可变性的研究。

4.2 土壤可蚀性研究展望

(1)完善土壤可蚀性指标的研究。尽管国内外许多学者提出了很多土壤可蚀性指标,但今后的研究要根据不同的侵蚀营力选择可蚀性指标,并在分析土壤特性的基础上进一步完善,尤其是加强对资料欠缺或无资料区域的研究,科学选用土壤质地、结构、有机质含量、团聚体水稳性或者渗透性等特征值进行评价,以便更好地确定土壤可蚀性指标。

(2)加强土壤可蚀性计算模型研究。虽然基于机理的模型取得了很多成果,但不能完全代替经验模型。因此,应选择更多类型的典型区域,在加强土壤可蚀性试验研究的基础上,将地统计学方法、“3S”和示踪技术同现有的侵蚀模型结合起来,进一步完善机理模型和经验模型,扩大模型的应用范围,提高土壤可蚀性因子的测算精度。

(3)深入开展土壤可蚀性影响因子研究。土壤可蚀性综合了土壤侵蚀过程的各种效应,在考虑土壤的内在性质(如质地、有机质)和暂时性质(容重、团聚体密度)的同时,结合外在因素(坡度、降雨和土地利用等)对土壤可蚀性的影响,分析不同侵蚀过程的机理和土壤性质(土壤团聚体、含水量)的变化能更好地对土壤可蚀性作出准确测定和计算。

[1]张科利,彭文英,杨红丽.中国土壤可蚀性值及其估算[J].土壤学报,2007,44(1):7-13.

[2]Onweremadu E U.Pedology of near gully and its implications on the erodibility of soil in central south eastern nigeria[J].Research Journal of Environmental Science,2007,1(2):71-76.

[3]王景燕,胡庭兴,龚伟,等.川南地区不同退耕地对土壤抗蚀性的影响[J].中国水土保持,2010(12):30-34.

[4]宋阳,刘连友,严平,等.土壤可蚀性研究评述[J].干旱区地理,2006,29(1):124-131.

[5]Gupta R D,Arora Sangjay,Gupta G D,et al.Soil physical variability in relation to soil erodibility under different land use in foothills of Siwaliks in N-W India[J].Tropical Ecology,2010,51(2):183-197.

[6]张金池,李海东,林杰,等.基于小流域尺度的土壤可蚀性K值空间变异[J].生态学报,2008,28(5):2199-2206.

[7]Foltz Randy B,Rhee Hakjun,Elliot W J.Modeling changes in rill erodibility and critical shear stress on native surface roads[J].Hydrol Process,2008(22):4783-4788.

[8]张兵.紫色丘陵区土壤可蚀性模拟研究[D].重庆:西南大学,2009:1-62.

[9]刘宝元,张科利,焦菊英.土壤可蚀性及其在侵蚀预报中的应用[J].自然资源学报,1999,14(4):345-350.

[10]张兵,蒋光毅,陈正发,等.紫色丘陵区土壤可蚀性因子研究[J].土壤学报,2010,47(2):354-358.

[11]Perez-Rodriguez Raquel,Marques Maria Jose,Bienes Ramon.Spatial variability of the soil erodibility parameters and their relatin with the soil map at subgroup level[J].Science of the Total Environment,2007(378):166-173.

[12]郑海金,杨洁,喻荣岗,等.红壤坡地土壤可蚀性K值研究[J].土壤通报,2010,41(2):425-428.

[13]Zhang K L,Shu A P,Xu X L,et al.Soil erodibility and its estimation for agricultural soils in China[J].Journal of Arid Environments,2008(72):1002-1011.

[14]秦伟,朱清科,张岩.基于 GIS和 RUSLE的黄土高原小流域土壤侵蚀评估[J].农业工程学报,2009,25(8):157-163.

[15]周平,蒙吉军.鄂尔多斯市1988—2000年土壤水力侵蚀与土地利用时空变化关系[J].自然资源学报,2009,24(10):1706-1717.

[16]翟伟峰.齐齐哈尔市典型黑土区土壤可蚀性K值研究[D].长春:东北师范大学,2008:1-46.

[17]田亚平,刘沛林,郑文武.南方丘陵区的生态脆弱度评估——以衡阳盆地为例[J].地理研究,2005,24(6):843-852.

[18]门明新,赵同科,彭正萍,等.基于土壤粒径分布模型的河北省土壤可蚀性研究[J].中国农业科学,2004,37(11):1647-1653.

[19]邓良基,侯大斌,王昌全,等.四川自然土壤和旱耕地土壤可蚀性特征研究[J].中国水土保持,2003(7):23-25.

[20]王小丹,钟祥浩,王建平.西藏高原土壤可蚀性及其空间分布规律初步研究[J].干旱区地理,2004,27(3):343-346.

(责任编辑 赵文礼)

Summary of Study Progress on Soil Erodibility

JING Guang-hua1,2,YU Xing-xiu1,LI Zhen-wei1,2

(1.Shandong Key Laboratory of Soil and Water Conservation and Environmental Protection/Linyi University,Linyi,Shandong 276005,China;2.Shandong Normal University,Ji’nan,Shandong 250014,China)(44)

Soil erodibility is an integrated index of soil characterization to percolation capacity of rainfall,sensitivity of precipitation or runoff denudation and transportation and an important parameter for soil erosion.The paper introduces the indexes of soil erodibility both at home and abroad,and comments on the advantages,disadvantages and scope of application of direct methods of determination,formula and nomogram.Then it lists the latest research results of index value of soil erodibility of the severe soil erosion region in China,and analyzes the insufficiency of the study on soil erodibility and points out that the study on index of soil erodibility,affecting factors and calculation methods should be further improved and strengthened.

soil erosion;index of soil erodibility;study method;mechanism

S157.1

A

1000-0941(2011)10-0044-04

井光花(1987—),女,山东邹城市人,在读硕士,主要研究方向为资源利用与环境效应。

2011-05-15