珐琅彩瓷的工艺成就及美学价值(一)

2011-07-14肖振松

肖振松

广州美术学院陶瓷艺术与科学研究中心 广州510260

绪言

珐琅彩瓷创烧于清代康熙晚期,是将铜胎画珐琅技法移植到瓷器上而创新的一种彩瓷。珐琅彩瓷在清廷档案中称为“瓷胎画珐琅”,后人称“珐琅彩”,在收藏界也被称作“古月轩”,国外称“蔷薇彩”。是专为清代宫廷御用而特制的一种及其精细的彩绘瓷器,极少部分也被皇帝用于犒赏功臣。

珐琅彩瓷所需白瓷胎由景德镇御窑厂特制,解运至京后,在清宫造办处彩绘、烧制。所需图案纹样由造办处如意馆拟稿,经皇帝钦定,由宫廷画师依样画到瓷器上。所以,珐琅彩瓷不仅胎瓷制作精良,其纹样设计绘画敷色也绝非一般艺匠可望其项背,工艺水准之高艺术品味之雅也绝非同时代其它瓷器可比肩,可谓致善致美、精美绝伦。尤其是它以国外进口和宫廷内密制的珐琅料绘制,由宫廷造办处烧制,几乎没有重复件,每一件都是独一无二的。珐琅彩瓷从颜料配制到绘制烧造均在宫廷内完成,工艺极其复杂,工本十分昂贵,数量极为稀少,仅供皇室秘玩,“庶民弗得一窥”,在乾隆以后又随着清王朝的衰败而失传。神秘的制作工艺,昂贵的制作成本,至尊的皇室身份,使得珐琅彩瓷具有了无与伦比的身价,因此显得无上珍贵。

近几年珐琅彩瓷在拍卖会上动辄拍出上亿元一件的令人瞠目结舌的天价。2005年10月23日,乾隆御制“古月轩”题诗花石锦鸡图白地珐琅彩双耳瓶,高16.5厘米,香港苏富比拍卖公司上拍,成交价为1.1548亿元港币。2006年11月,清乾隆御制珐琅彩杏林春燕图碗,在香港由佳士德拍卖公司拍卖,以1.51亿港元成交。2007年8月20日,一件乾隆“御制珐琅彩庭园人物图题诗灯笼尊”在中贸圣佳拍卖会上以8400万元人民币成交,这是中国瓷器在国内的最高成交价。

珐琅彩瓷,始于康熙,兴于雍正,又于乾隆盛极而衰。然而,胎骨精致俏丽、绘画工整严谨、设色华美高雅的珐琅彩瓷无疑是中国陶瓷历史星空中最为耀眼的一颗!珐琅彩瓷在浩瀚无垠的历史星空中也许像一颗灿烂的流星,只是一划而过,但它所迸发出的那一抹璀璨的光辉,却从来没有在历史的眼眸中消失。

珐琅彩瓷的创烧开辟了我国陶瓷历史上一片全新的天地。

珐琅彩瓷的工艺创新将我国彩瓷艺术推上了一个历史的峰巅。珐琅彩瓷的诞生创造了皇室宫廷艺术的绝世瑰宝!

一、珐琅彩瓷的创烧及发展

珐琅及其珐琅器很早就在我国出现,历史记载可追溯到十三世纪的宋元时期,但真正能在国内制作应是元代成吉思汗进攻大食(大食为唐宋时代中国对阿拉伯国家的总称。起源于波斯语称阿拉伯人为Tazi的音译),将该地工匠俘虏押回制作,并将该技艺传入中原。至明代永乐宣德时期,宫廷中开始大量制作掐丝珐琅,并于景泰年间达到了一个高峰,后世称其为“景泰蓝”。画珐琅则出现较晚,于十五世纪中叶在欧洲佛朗德斯发明,十五世纪末法国中西部里摩居以内填珐琅工艺为基础,发展成画珐琅重镇。随着中西方贸易交往,珐琅器于十七世纪末的清康熙年间传人中国,便很快得到清朝康熙皇帝的青睐,力图引进画珐琅的技术。自康熙十九年(1680年),朝廷在紫禁城内武英殿附近设置珐琅作坊,历经10余年,终于成功地烧制出了我国的铜胎画珐琅器。至十八世纪初,宫廷造办处珐琅作坊 很快熟练掌握了金属胎画珐琅烧制技术,烧造出一大批具有浓郁宫廷韵味的金属胎画珐琅器,并且进一步研制玻璃胎画珐琅,紫砂画珐琅和瓷胎画珐琅。据史料记载:康熙“五十五年九月十一日:广西巡抚陈元龙奏摺,帝‘御赐珐琅五彩红玻璃鼻烟壶一个’,陈元龙‘ 愓感 涙零’。”由此可知,至少在康熙五十五年,造办处已经制作出玻璃胎画珐琅,并用其赏赐众臣。康熙五十七年(1718年),康熙帝将武英殿珐琅作 坊改归养心殿,便于皇上的巡视和督察,并增设监造一人,足见康熙皇帝对珐琅器生产的重视。此间,已试烧制了一批紫砂胎画珐琅器。真正提到瓷胎珐琅器的确凿历史资料可考:康 煕五十九年二月初二日,曹 頫(曹寅之子)奏摺内朱批、谕曹寅:“近来你家差事甚多,如珐琅磁器之类先还有旨意件数,到京之后,送至御前览完才烧。”康熙五十九年,皇上在接待罗马教皇克来孟使者嘉乐时,向他展示了造办处自己制造的数件珐琅彩瓷器并赠与两件珐琅瓷碗,史料作如下记载:“康煕五十九年十二月初五日:康熙帝赐西洋使臣嘉乐珐琅碗二个及其他。”据此,我们可以推断,大约在康熙五十八年(1719年)后,造办处珐琅作 坊将画珐琅技法移植到瓷胎上,获得了成功,于是便诞生了瓷胎画珐琅,即现在大家所称的“珐琅彩”瓷。有学者认为,造办处珐琅作坊大约于康熙二十七年开始研制瓷胎画珐琅,此后反复实践,不断试烧,经历三十余年的艰辛历程,终于创烧成功珐琅彩瓷。

康熙创烧时期的珐琅彩瓷,我们还能看出五彩瓷的彩绘工艺痕迹和掐丝珐琅的工艺痕迹,但更多的是移植铜胎画珐琅的工艺。首先是施彩的瓷器表面为不上釉的涩胎(俗称反瓷),而是敷以色料地子。这既是仿铜胎画珐琅的彩绘工艺,也是在没有解决珐琅料在瓷胎釉面上附着时所采取的工艺手段,就是这种过度性的工艺也应该是我们的先人反复实践所摸索出来的结果。我们所看到的珐琅彩瓷料色上有极细的冰裂纹,其实就是珐琅料烧结后釉质的膨胀系数与瓷器表面原有釉质的膨胀系数匹配上略有差异所致。其次在彩绘工艺上运用了晕染的手法,这在工艺上用水或胶水调制颜料彩绘是很难实现的,所以这一时期的珐琅彩瓷其颜料是以油剂调制的(史料记载洋人用多尔门油,应该类似我们的乳香油和樟脑油),彩绘时同样用油剂来进行渲染。要实现这一工艺,还需要在进行渲染的部位先敷以经乳浊失透的粉料,再以色料进行晕染。这种工艺非常类似于西方油画绘制,其装饰效果极富层次,质感很强,因此画面也更生动。

自从康熙时期引入了画珐琅工艺后,便在陶瓷彩绘上也引入了西方的绘画语言,彩瓷装饰纹样由原来的图案化发展到写实趋向,花叶有了阴阳向背的变化,色彩有了深浅浓淡之分,因此,珐琅彩瓷的彩绘工艺也就更加复杂,技术难度也更高,因此艺术表现力也更强。

康熙时期的珐琅彩瓷,从总体上看,其色彩搭配、纹饰布局到款识内容和样式,均摹仿当时铜胎画珐琅的效果。器型以碗类为主,也少见瓶类,由景德镇御窑厂提供的白瓷仅在器物的里面和底足内部施釉,器物的外壁均为无釉涩胎。外壁画面衬以颜料地子,常见的如黄、蓝、红、豆绿、绛紫等色地。画面题材多为缠枝牡丹、月季、莲花等花卉纹样,除图案式纹样外也见写实性纹样,但都有花无鸟。也有在四个花朵中分别填写“万”、“寿”、“长”、“春”,“寿”、“山”、“福”、“海”等祝福吉语的。康熙时期珐琅彩瓷的款识均署在器物外底,大多为“康熙御制”四字双行红色或蓝色图章式堆料款,围以双方框,框线外粗内细。个别的如北京故宫博物院收藏的紫地珐琅彩缠枝莲纹瓶,外底坯刻“康熙御制”四字双行款,外围刻单线方框。也有个别器物如台北故宫博物院收藏的康熙画珐琅莲花纹菱花式盘(永乐白瓷胎),外底虽也署“康熙御制”四字双行红色堆料款,但外围的不是双方框,而且双线圆圈,圈线外粗内细。

从传世的康熙珐琅彩瓷器中,也发现有个别直接在宫中旧藏明代永乐白瓷上施彩的。笔者认为这应该是珐琅彩瓷从涩面向釉面发展的一个转折点,具有标志性意义,为以后雍正、乾隆时期在白釉上直接施彩的珐琅彩瓷奠定了基础。

图1 康熙珐琅彩黄地牡丹纹碗

至雍正时期,珐琅彩瓷器进入成熟期。雍正六年(1728年)以后,在雍正皇帝的直接干预下,造办处自炼珐琅料取得成功。据清宫内务府档案记载:“雍正六年二月廿二日,柏唐阿、宋七格等,奉怡亲王谕:着试烧珐琅料,遵此。”同年“七月十二日……新炼珐琅料月白色、白色、黄色、浅绿色、亮青色、蓝色、松绿色、亮绿色、黑色共九样”。由此我们可以断定,雍正六年七月后我国已经能够自产珐琅料。珐琅料的国产化更加推动了珐琅彩瓷器的进一步发展。珐琅彩瓷的彩绘工艺日臻成熟,已经很好地解决了珐琅料在瓷胎釉面上的附着问题,这时的宫廷画师已经可以用珐琅料在瓷胎釉面上挥洒自如地绘画创作。这时期珐琅彩瓷的绘画语言则充满了东方文化韵味,无论料地还是素地珐琅彩瓷,大都诗书画印俱全,风格清逸俊雅,一派中国工笔画风貌。彩绘工艺除了运用在粉料上洗染外,山石树干等部位还运用了中国画的点厾 皴擦等手法。此外,像铜胎珐琅器那样,珐琅彩瓷也采用了多次烧制多次彩绘的工艺,因此,画面层次极为丰富。但多次烧制多次敷彩,有的彩料之间却存在一个后敷彩料与前面的彩料在加热烧制过程中发生化学反应的问题,使呈色发生改变,也就是俗话所说的“吃色”问题,这在古代不知我们的先人经过多少次的反复实践才掌握了这些彩料的料性,从而克服这些问题。釉上彩绘多次烧制工艺的应用,使在料上彩绘变得像在釉面上彩绘一样,从而使画面更加精致细腻柔和,在瓷器釉面上达到中国画工笔重彩的艺术效果。

雍正时期的珐琅彩瓷,除了早期少数如康熙朝珐琅彩瓷那样以色地装饰外,大多是在洁白如雪的釉面上直接彩绘。器型有瓶、碗、盘、碟、盅等,形制隽秀典雅,胎体轻薄,有的几乎达到脱胎的程度。这些白瓷胎基本上都是由当时景德镇御窑厂特制提供。极个别为清宫收藏的明代永乐白瓷。雍正珐琅彩瓷的画面题材,一改康熙珐琅彩只画花卉,有花无鸟的单调格局,大量出现宫廷院画风格的花鸟、竹石、山水等纹样,画面空白处题相应诗句,诗文的引首钤一方朱文闲章,句末则有或两方皆朱文、或上为白文下为朱文的闲章。雍正珐琅彩瓷与画面相呼应的诗文写的极为娟丽秀雅,如“一江绿水浮岚影,两岸青山夹翠涛”、“玉剪穿花过,霓裳带月归”、“妆凝朝日丽,香逐晚风多”等。其书法或行或草,均极为凝练隽永。其格调之雅、品位之高,均无与伦比,可以说,雍正时期的每一件珐琅彩瓷都是诗书画印俱佳的艺术珍品。雍正时期,还出现了像水墨画一样的单色绘制的珐琅彩瓷,如中国水墨画味的赭墨彩和颇具青花韵味的蓝彩等,散发着浓郁的文人气息,令人耳目一新。雍正珐琅彩瓷器的外底均署年款,以蓝料彩“雍正年制”四字双行宋錾体印章式款最为多见,款外围以双方框,框线外粗内细,极其规整。也有少数器物署上述同式款,但无边栏。雍正珐琅彩瓷器也有署青花款的,所见有“雍正御制”四字双行外围双方框和“大清雍正年制”六字双行外围双圆圈。

图2 -雍正珐琅彩蓝料彩山水碗

至乾隆时期,雍正时盛行的诗、书、画、印相结合的白地珐琅彩瓷,仍有延续,所题诗句和所用闲章与雍正时大同小异。但从发展趋势看,乾隆珐琅彩瓷的装饰风格却在逐渐趋向于奢华繁缛,充满宫廷气息,彰显皇家气派,虽说显得富丽堂皇,但艺术格调却不及雍正清雅高洁。然而,乾隆时期珐琅彩瓷器的装饰题材却比雍正时更加丰富,除山水、花卉、花鸟外,还有中国或西洋人物,以及西洋的卷叶花纹(素称洋莲或西番莲)图案。装饰手法上新增各种色地开光、锦地(即轧道)开光、和万花地(图案花纹)开光,纹样繁复,不留空白。因此,这一时期珐琅彩瓷的彩绘工艺更为复杂,一件器物上可见多种彩绘工艺的运用,如彩、染结合,填、画并举,而且还见油料和水料结合使用,这种工艺主要用于开光的边角图案花纹上,以油料勾勒纹样,以水料填色,这样可以防止色料冲蚀纹样线条,而且水料比油料更容易堆垛。此外,还新创了一种在料地上耙花(也叫轧道)的彩绘工艺,即以竹针等利器在敷好色料的地子上划出花纹,或在烧好的料地上画上各种花纹(也叫锦灰堆),烧制后像织锦一样华美,故又称作锦地。这种纹饰下衬以锦地或锦地开光的装饰手法也叫锦上添花,其彩绘工艺极其繁复。因此,从工艺的角度看,应该说乾隆时期珐琅彩瓷的彩绘工艺得到了较大的发展,极大地丰富了陶瓷的装饰手法。

乾隆时期的珐琅彩瓷,从其传世器物来看,笔者认为大致可以分为三个阶段。第一阶段是继承沿袭,这个阶段主要是承袭雍正珐琅彩瓷的白瓷以诗、书、画、印装饰的风格,款识一般为“乾隆年制”四字双行双线方框蓝料宋椠体或楷体款。第二阶段是发展变化,这个阶段逐渐趋向于奢华繁缛的皇室宫廷风格,款识为蓝料四字双行双线方框篆书款,多见于瓶类,器内和足内均施松石绿,款署于松石绿地上。第三阶段是盛极而衰,这个阶段器物较小,如小瓶、小杯等,器型、料色、彩绘及字款均不及以前,渐露衰象。由于器物较小,底部署款空间狭小,所署蓝料四字双行宋椠体或楷书款都不加框栏。

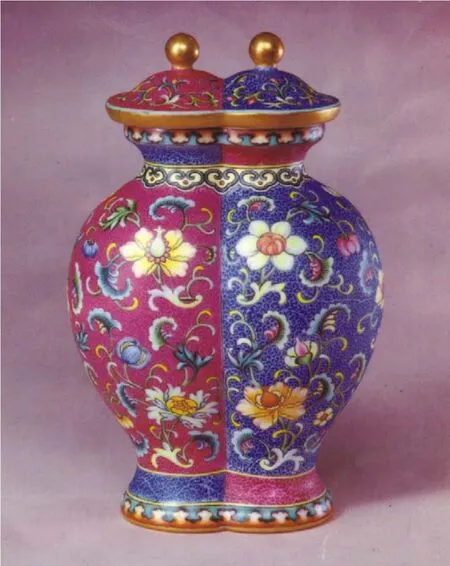

图3 -乾隆珐琅彩瓷

到乾隆时期宫廷珐琅彩瓷极尽奢华后便逐渐衰微。据相关史料分析,窃以为其原因大致有三:一是或许与宫廷珐琅作内人员更替和缺乏导致技艺人才青黄不接有关。二是可能与大量西洋工艺品进入宫廷和玉器的繁荣使得乾隆皇帝的喜好变化有关。三是也许与景德镇御窑厂的粉彩瓷日臻完美、并且也可烧制部分珐琅彩瓷以应内宫之需有关。当然,从大的时代背景来看,与清王朝在乾隆时期由鼎盛转入衰败不无关系,也当是历史的必然。

(待 续)