平衡针治疗腰椎间盘突出的疗效评价

2011-06-07范庆菁王文远

李 瑞 范庆菁 王文远

(北京中医药大学针推学院,北京市朝阳区北三环路11号,100029)

平衡针治疗腰椎间盘突出的疗效评价

李 瑞 范庆菁 王文远

(北京中医药大学针推学院,北京市朝阳区北三环路11号,100029)

腰椎间盘突出症/针灸疗法;平衡针

腰椎间盘突出症(Lumbar Disc Herniation,LDH)是世界范围内的常见病、多发病,主要由于椎间盘变性,纤维环破裂,髓核突出,刺激或压迫神经根、马尾神经,进而出现腰腿疼痛、小腿及足背外侧感觉麻木等一系列症状,属于中医“痹症”“腰腿痛”范畴。腰椎间盘突出症的治疗方法很多,目前多数以保守治疗为主,其中针灸疗法因其疗效较好、副作用少、操作简便而深受广大患者的欢迎。针灸治疗方法繁多,不同的取穴和操作手法所取得的临床疗效也不同。我们运用量化的指标从腰椎间盘突出症引起的疼痛及功能障碍方面,评价平衡针疗法治疗腰椎间盘突出症的临床疗效的效果,采用大样本、多中心、随机的临床治疗方案,观察平衡针对于LDH的疼痛及功能障碍指数的改善,探讨其理论依据,为治疗腰椎间盘突出症提供一个新的思路和方法。

平衡针灸学是在中医学的基础上,结合现代医学理论,从临床摸索总结发展起来的一门新的学科。以中医的心神调控学说及西医的神经调控学说为理论基础,形成其独特的针灸与心理、生理、社会自然相适应的整体医学调控模式。在治疗上突出单穴疗法,即一病一穴,一症一穴;快速针刺,即进针快、出针快、找针感快。取穴时可离穴但不离经,其取穴原则是定位取穴、交叉取穴、对应取穴,临床中也配合左右交叉取穴、男左女右取穴、双侧同时取穴等原则。

1 资料与方法

1.1 临床资料 本课题分2组观察,每组89例,共178例。按纳入患者的编号,用统计软件设计随机方案,将纳入患者分为2组,即治疗组和对照组。本试验采用单盲。对照组采用传统毫针的常规治疗。

1.2 诊断标准 以中华人民共和国卫生部颁布的《中药新药临床研究指导原则》为依据。1)疼痛好发于下腰部,且向下肢放射。2)有局限性压痛点。3)直腿抬高试验和加强试验阳性。4)CT或MRI提示有椎间盘突出。5)跟臀试验阳性。6)皮肤感觉、肌力和腱反射的改变。7)脊柱姿态的改变。8)X线腰椎正侧位片提示脊柱侧凸或腰椎生理性前凸消失。其中前4项为基本根据。

1.3 纳入标准 1)符合本病诊断标准前4项。2)同意并签署知情同意书者。

1.4 排除标准 1)年龄在18岁以下或65岁以上。2)合并椎管狭窄者。3)合并心、脑血管、肝、肾、造血系统等严重疾病者,精神病患者。4)妊娠或哺乳期妇女。

1.5 治疗方法 平衡针腰痛穴的定位为前额正中,针刺手法采用上下提插法,达到要求针感时即可出针。单侧腰痛为平刺手法,不提插,对重症腰痛患者疼痛未完全控制,但在不晕针的情况下,可以留针。针刺方向:左侧腰痛针尖刺向右侧,反之亦然;双侧腰痛,针尖向上或向下,腰骶部疼痛时针尖向上;上腰部疼痛时针尖向下。针感多呈局限性,以酸麻胀触电感为主。1)治疗组取穴:平衡针腰痛穴,位于前额正中,将前额划一个“十”字,“十”字中间即为此穴。操作:根据腰部疼痛部位,针尖向上下左右平刺3cm(1.5寸),针刺手法采用上下提插法,每日1次,共治疗20次。针感:以局限性、强化性的酸麻胀感为主。疗程:每日1次,20次为1个疗程。2)对照组取穴:阿是穴、委中、夹脊、腰痛穴、肾俞、大肠俞、腰阳关、阳陵泉、环跳、昆仑。取穴依据:新世纪全国高等中医药院校规划教材《针灸学》,中国中医药出版社。操作:平补平泻,以得气为度,留针30min。疗程:每日1次,共治疗20次。

1.6 观察表和指标记录 1)观察表:CRF表。2)记录:按临床试验设计方案规定进行指标的观察,由临床医师负责准确、及时地记录指标数据,不得随意进行涂改。在对症状进行观察时,研究者不能对受试者暗示或诱导。

1.7 观察指标 1)医生疼痛评分:按WHO疼痛分级标准。0级:无痛;Ⅰ级:酸痛可忍受,微汗或不出汗,能正常生活,睡眠不受干扰;Ⅱ级:明显本能痛,伴出汗呼吸急促,仍可忍受,睡眠基本不受干扰;Ⅲ级:强烈腰痛不能忍受,叫喊,辗转反侧不能睡眠。2)简式疼痛问卷表(MPQ)。疼痛分级指数(PRI);目测类比疼痛评分法(VAS);现在疼痛状况(PPI)。3)Oswestry功能障碍指数。

1.8 疗效判定标准 1)临床症状分级:临床治愈:腰痛及其相关症状全部消失,不影响活动及工作,随访6个月无复发。显效:腰部疼痛近乎消失,仅劳累或天气变化时有轻度疼痛,功能恢复,不影响日常工作,或病情由重度转为轻度。有效:腰痛的症状和体征有减轻或改善,但病情不稳定,停止治疗后有复发,对重体力劳动有影响。无效:腰痛的症状和体征无变化,甚或加重者。2)疼痛疗效判定(VAS积分):采用视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale,VAS)作为测量受试者主观疼痛感觉的标准,此法是目前多种测量疼痛方法中最敏感最可靠的方法。无痛:视觉比量表评分0~1,0(不包括1)。轻痛:视觉比量表评分1~4,积分1分(包括1,不包括4)。中痛:视觉比量表评分4~7,积分2分(包括4,不包括7)。重痛:视觉比量表评分>7,积分3分(包括7)。3)Oswestry功能障碍指数比较:比较同组治疗前后功能障碍指数变化,算出均值、t、P值,得出统计学意义。比较治疗组与对照组治疗前后功能障碍指数变化,算出均值、t、P值,得出统计学意义。

1.9 中途撤出研究的标准 1)出现针刺意外(如晕针、血肿等),患者不愿继续治疗者。2)不能坚持观察者。因临床观察周期较长,很可能有患者因各种原因不能坚持治疗,若受试者中途退出,查清并记录退出的原因。资料仍作为统计处理的数据。

1.10 统计学方法 采用SPSS17.0进行数据统计,以±s来表示计量资料,满足正态分布的计量资料用t检验,等级资料、计数资料以及不满足正态分布的计量资料用秩和检验,算出检验统计量及其对应的P值,P<0.05作为有统计学意义,P<0.01作为有高度统计学意义。

1.11 剔除标准 脱落:因各种原因,未坚持观察者。不依从:患者未按计划进行针刺,或未遵从医嘱。干扰:治疗期间患者接受了其他治疗。

表1 试验完成情况[(例)%]

2 结果

2.1 试验完成情况分析 以本课题中的病例诊断、纳入和排除标准筛选病例,共184例受试者进入本试验,其中治疗组93例,剔除4例,对照组91例,剔除2例。剔除原因均为不能坚持治疗,无随访期观察,所有试验均按设计方案进行,结果见表1。

2.2 基线分析 基线分析包括一般临床资料可比性分析及观察指标的可比性分析。一般临床资料可比性分析的数据包含患者的年龄、性别和疗程。经统计学分析,治疗组与对照组在年龄、性别和疗程三方面无统计学差异(P>0.05),说明在治疗前的一般临床资料基线具有可比性。观察指标的可比性分析包括各观察指标治疗前的组间比较,本研究含医生疼痛评分、简式疼痛询问量表(MPQ)、功能障碍指数(Oswestry)等3项指标。经统计学检验分析,治疗组与对照组的疼痛评分、MPQ、Oswestry无统计学差异(P>0.05),说明治疗组与对照组在治疗前医生观察指标基线具有可比性。

2.3 治疗结果分析

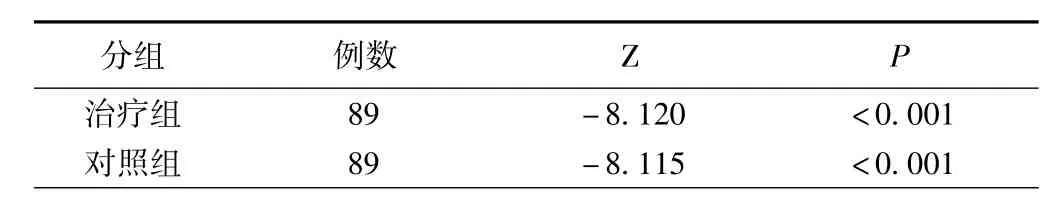

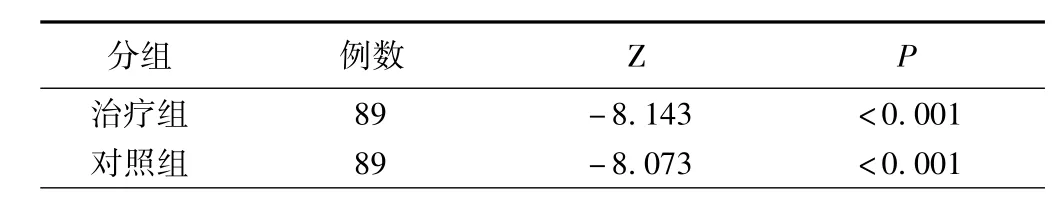

2.3.1 治疗前后医生疼痛评分组内比较 观察治疗组与对照组在治疗前后的镇痛效果见表2。经秩和检验,2组在治疗前后均有显著统计学差异(P<0.001),说明治疗组与对照组均有明显的镇痛效果。

表2 治疗前后医生疼痛评分比较

2.3.2 简式疼痛问卷表(MPQ)

2.3.2.1 治疗前后MPQ各项指标组内比较 疼痛感觉分为跳痛、射穿样痛、戳穿样痛、锐痛、箍紧样痛、咬痛、烧灼样痛、酸痛、沉重痛、触痛、劈开样痛等11种痛觉,11项相加为疼痛感觉评分。对照组,差值D正态性检验,P<0.001不满足正态性。治疗组,差值D正态性检验,P<0.001不满足正态性。经秩和检验,2组均有极显著统计学差异(P<0.001),说明在治疗前后2组的患者疼痛感觉方面均有明显改善。见表3。

表3 疼痛感觉评分组内比较(治疗前后)

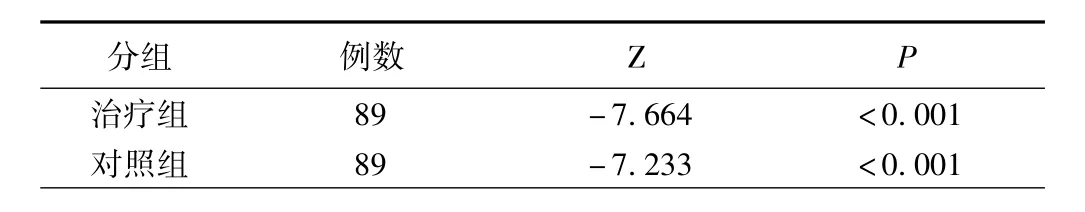

2.3.2.2 疼痛感情分为耗竭样、受病困样、害怕样、受惩罚样等4种,4项相加为疼痛感情评分,对照组,差值D正态性检验,P<0.001不满足正态性。治疗组,差值D正态性检验,P<0.001不满足正态性。经秩和检验,2组均有极显著统计学差异(P<0.001),说明在治疗前后2组的患者疼痛感情方面均有明显改善。见表4。

表4 疼痛感情评分组内比较(治疗前后)

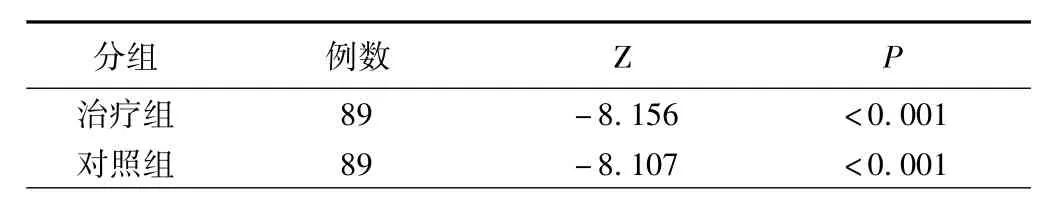

2.3.2.3 疼痛总分为疼痛感觉评分加疼痛感情评分

对照组,差值D正态性检验,P<0.001不满足正态性。治疗组,差值D正态性检验,P<0.001不满足正态性。经秩和检验,2组均有极显著统计学差异(P<0.001),说明在治疗前后2组的患者疼痛总分均有明显改善。见表5。

表5 疼痛总分组内比较(治疗前后)

2.3.2.4 目测类比疼痛评分为受试者主观疼痛感觉评分 治疗组,差值D正态性检验,P=0.101>0.1,满足正态性。对照组,差值D正态性检验,P=0.050不满足正态性。经秩和检验,2组均有极显著统计学差异(P<0.001),说明在治疗前后2组的患者VAS均有明显改善。见表6。

表6 VAS评分组内比较(治疗前后)

2.3.2.5 现在疼痛状态为患者目前自觉疼痛状况评分 对照组,差值D正态性检验,P<0.001不满足正态性。治疗组,差值D正态性检验,P<0.001不满足正态性。经秩和检验,2组均有极显著统计学差异(P<0.001),说明在治疗前后2组的患者现在疼痛状态均有明显改善。见表7。

表7 现在疼痛状况组内比较(治疗前后)

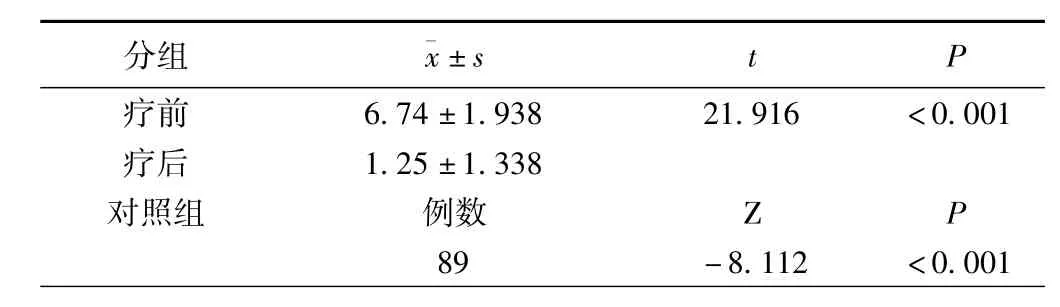

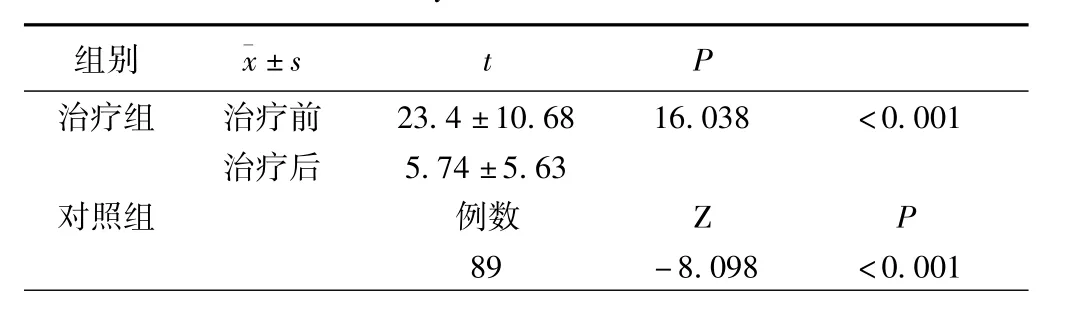

2.3.3 治疗前后功能障碍指数组内比较 治疗组,差值D正态性检验,P=0.082,P>0.05,满足正态性。对照组,差值D正态性检验,P=0.001不满足正态性。治疗组经t检验,有极显著统计学差异(P<0.001),说明治疗前后治疗组功能障碍指数有明显改变。对照组经秩和检验,有也极显著统计学差异(P<0.001),说明治疗前后对照组功能障碍指数有明显改变。见表8。

表8 Oswestry治疗前后组内评分比较

3 结论

3.1 基线分析 本研究采用多中心、大样本、随机对照、单盲的研究方法,严格执行诊断、纳入及排除标准,将178例患者随机分为治疗组和对照组,用平衡针疗法中的腰痛穴与传统针刺疗法对照,观察平衡针疗法在治疗腰椎间盘突出症中的临床疗效,并观察平衡针疗法的镇痛作用及功能障碍改善情况。安全性评价显示:未出现安全性检测指标中的晕针、感染、出血、针刺后遗感等不良反应,提示2种疗法安全性可靠。

3.2 镇痛作用分析 医生疼痛评分:2组在治疗前后均有极显著的统计学差异,说明平衡针疗法及传统毫针疗法都有很好的镇痛作用。简式疼痛问卷表:从疼痛感觉评分、疼痛感情评分、治疗前后疼痛总分(疼痛总分=疼痛感觉评分+疼痛感情评分)、目测类比疼痛评分(VAS评分)、现在疼痛状态评分等5个方面分别比较2组治疗前后的镇痛作用,结果显示2组在治疗前后均有极显著的统计学差异(P<0.001),再次说明平衡针疗法及传统毫针疗法都有很好的镇痛作用。

3.3 功能障碍疗效分析 功能障碍指数治疗组经t检验、对照组经秩和检验统计显示,2组在治疗前后均有极显著的统计学差异(P<0.001),说明平衡针疗法及传统毫针疗法都有很好的改善功能障碍作用。

4 讨论

在治疗腰椎间盘突出症患者的镇痛作用中,平衡针疗法和传统的毫针疗法均有很好的镇痛效果;在治疗腰椎间盘突出症患者的功能障碍中,平衡针疗法和传统的毫针疗法均有很好的功能障碍改善作用,2者疗效相当,治疗方向相似。但平衡针在治疗腰椎间盘突出症上有自身的优势:首先,平衡腰痛穴在额部正中,治疗时不刺激病处,可减少患者进针时的痛苦。其次,平衡针从进针到出针速度很快,不留针,方便迅速,不易发生晕针。总之,平衡针治疗腰椎间盘突出症疗效确切,值得推广。

(2010 -12 -06 收稿)

国家973项目“平衡针疗法治疗颈肩腰腿痛的基础研究”(2007CB512704)