最低生活保障制度存在的问题及改革建议

2011-05-24杨立雄

杨立雄

(中国人民大学 劳动人事学院,北京 100872)

最低生活保障标准是划分受助者与非受助者的基准,是最低生活保障制度的重要组成内容。在实施最低生活保障制度之初,由于没有成熟的经验可供借鉴,我国对最低生活保障标准的规定比较粗略。如1999年国务院颁布的《城市居民最低生活保障条例》(国务院令第271号)规定“城市居民最低生活保障标准,按照当地维持城市居民基本生活所必需的衣、食、住费用,并适当考虑水电燃煤(燃气)费用以及未成年人的义务教育费用确定。”经过十多年的实践,各地对最低生活保障标准的计算方法做了有益探索,对最低生活保障的规范化管理起了促进作用。但是由于计算方法不统一,管理层次过低,最低生活保障标准数量过多(多达数千个),造成最低生活保障管理过程繁杂,地区间保障标准差距过大,影响最低生活保障的实施效果。

一、最低生活保障标准存在的问题

(一)计算方法欠规范

中国传统社会救助制度往往以定性方法确定救助对象(把救助对象划分为灾民、生活特困人员、三无对象、五保户等),救济标准由主观判断或定性方法得到,没有统一的计算方法和计算依据。建立最低生活保障制度之后,受民政传统救济工作方式的影响,各级政府在计算最低生活保障标准的过程中仍然较多地采用定性方法进行描述。如《国务院关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》规定:“各地要本着既保障基本生活、又有利于克服依赖思想的原则,按照当地基本生活必需品费用和财政承受能力,实事求是地确定保障标准”;《城市居民最低生活保障条例》也只大致规定了城市居民最低生活保障标准的计算内容,即“衣、食、住费用,并适当考虑水电燃煤(燃气)费用以及未成年人的义务教育费用”。

这种定性方法虽然给地方实践最低生活保障制度时留下了较大的“自由裁量权”,但也留下管理不规范的隐患。由于中央政府和省市政府并没有对“必需的衣、食、住”做详细而明确的规定,也没能规定“适度考虑”的水平,各地在计算标准时往往根据各自的理解以及财政的承受能力计算标准,造成最低生活保障制度实施过程中的不合理、不规范现象。如1997年年底统计,全国已建制的334个城市和290个县政府所在城镇覆盖保障对象220多万人,年支出保障金12亿元;两年后,全国667个城市和1638个县政府所在地的镇全部建立最低生活保障制度,但覆盖人群只增加到281.7万人,1999年1月到10月发放最低生活保障金也只有15亿元[1]。

最低生活保障标准的管理是一项技术含量较高的专业性工作,需要采取抽样方法采集大量数据。在资料搜集工作完成后,通过计算机对有关数据进行处理,识别贫困人口,计算贫困规模,确定保障标准。而且,将贫困线(统计线)转为最低生活保障标准(应用线)时,不仅要考虑理论的完备性,还要考虑计算方法的可行性、政府和民众的可接受度,涉及到统计学、经济学、政治学、社会学等诸多学科。目前,我国最低生活保障标准的制定权主要在县和设区的市两级政府,由民政部门牵头负责,基层民政部门普遍缺乏具有相关专业知识的人才,制定最低生活保障标准勉为其难。虽然也有少数地方采取市场菜篮子法(如上海市)、恩格尔系数法(如北京市)、比例法(如江苏省)等贫困线计算方法确定最低生活保障标准,但是更多的地方则采取“先定人、后定标准”或者“先定钱、后定标准”的方法确定最低生活保障标准。这种方法往往与地方财政实力或地方经济实力挂钩。检验2007年12月份各个省市最低生活保障标准,研究发现各省市的最低生活保障标准主要与当地经济程度(如当地人均可支配收入或人均GDP)相关程度较高。其中与人均GDP的关联度(皮尔逊系数)达到0.907,呈现高度的正相关关系(见表1)。

表1 城镇居民最低生活保障标准相关因素分析(2007年12月)

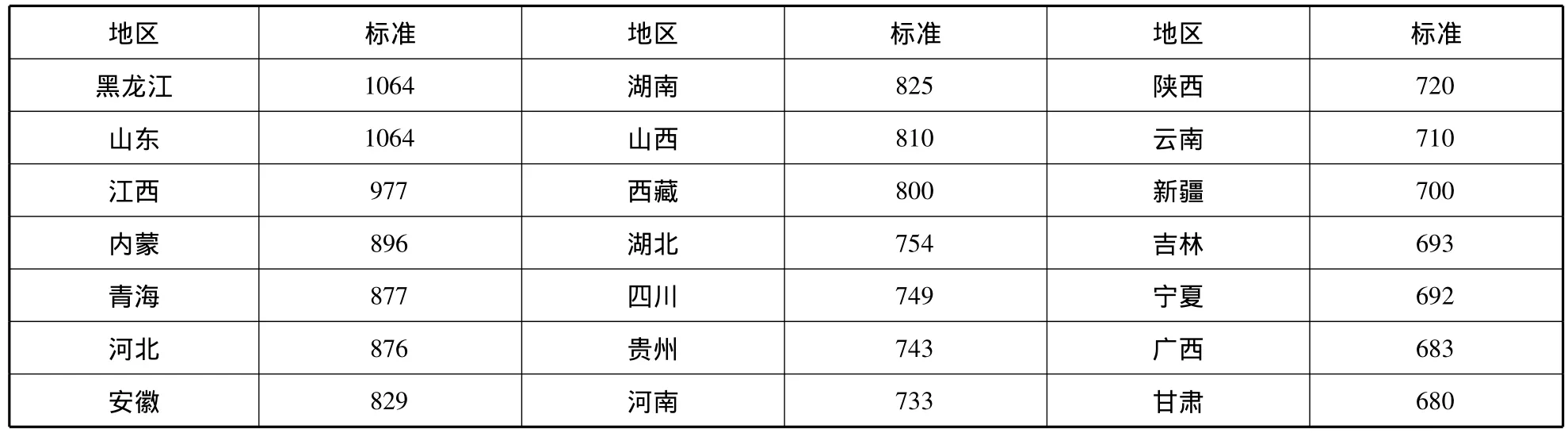

表2 低于农村贫困线的省市最低生活保障标准(2009年第一季度) 单位:元/年·人

受地方财政约束,且没有规范的最低生活保障标准计算方法,目前各地最低生活保障标准普遍偏低,影响到最低生活保障制度的目标实现。2002年初,全国平均最低生活保障标准为人均152元/月,与1998年的实际贫困线相比,该标准仍比实际贫困线少41元,仅占实际贫困线的79%,海南甚至只有54%[2]。农村最低生活保障标准则更低。2008年后,中国政府大幅度提高农村贫困线,2009年为每人每年1167元。比较2009年第一季度农村最低生活保障标准与扶贫线,发现共有21个省市的农村平均最低生活保障标准低于2009年农村扶贫线(见表2)。

最低生活保障标准的过低,不仅表现在绝对值上,还表现在相对值上。比较36个中心城市(31个省会城市加上大连、青岛、宁波、深圳、厦门等五个城市)的历年最低生活保障标准发现,36个中心城市的最低生活保障收入替代率(即最低生活保障标准与城市居民平均收入的比值)在1999年至2002年处于上升阶段(原因在于城镇居民最低生活保障制度正处于完善阶段,最低生活保障标准提高较快),但是自2001年始,最低生活保障收入替代率逐年下降。2002年的平均值为28%,2005年12月为24%,2007年12月为20%,2008年12月为19%[3]。农村最低生活保障替代率的整体水平高于城镇。2009年1月份,东部9省市(北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东和广东)最低生活保障标准(计算省市平均最低生活保障标准)与当地农村居民家庭人均净收入的平均比例为29%,中部10省(河北、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南和海南)的平均值为23%,西部12省市(内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆)的平均值为27%。造成这种现象的原因在于农村居民收入过低,而非农村保障标准高。

(二)管理层次过低

我国《城市居民最低生活保障条例》第四条规定:“城市居民最低生活保障制度实行地方各级人民政府负责制”,即城市居民最低生活保障的事权(包括最低生活保障标准的管理、家计调查、待遇发放等)管理由地方政府负责(主要集中于县级)。《城市居民最低生活保障条例》还规定,我国最低生活保障标准的制定权和发布权有三个层次,即:(1)直辖市的城市居民最低生活保障标准由直辖市制定和发布,包括北京、上海、天津和重庆四个直辖市;(2)设区的市的城市居民最低生活保障标准,由市人民政府民政部门会同财政、统计、物价等部门制定,报本级人民政府批准并公布执行;(3)县(县级市)的城市居民最低生活保障标准,由县(县级市)人民政府民政部门会同财政、统计、物价等部门制定,报本级人民政府批准并报上一级人民政府备案后公布执行。在这三个层次,县(县级市)在数量上占绝对优势,从而造成最低生活保障标准的极度分散,并拉大地区差距,影响了最低生活保障标准的实施效果。

建立最低生活保障制度,目的在于缓解贫困,解决基本生存问题,因而影响最低生活保障标准高低的因素主要有最低热量支出、食物结构、价格等。虽然这一标准与地区经济发展有一定的相关性,但其内在联系并不强。在最低热量支出确定、食物结构相近、价格差异不大的情况下,则最低生活保障标准的差距不会较大[4-5]。或者说,各地区的最低生活保障标准差距应该小于各地区的人均收入差距。也就是说,最低生活保障标准有利于缩小地区间的发展差距,在一定程度上促进地区间的均衡发展。但是结果并非如此。检验36个中心城市1999-2008年最低生活保障标准和人均可支配收入的离散度,发现两者呈现一致性,尤其是2008年,两者的标准差几乎相等(见表3)。也就是说,最低生活保障地区差距正在拉大,逐步接近于地区间人均可支配收入的差距。再检验农村的数据,发现农村地区之间最低生活保障标准的差距更为严重。2009年2月份,31个省市农村平均最低生活保障标准和人均补助水平的标准差超过2008年农村人均纯收入之间的标准差(见表3)。

表3 城乡最低生活保障标准与收入的离散度比较

而且,由于计算方法不规范,造成最低生活保障标准与经济发展某种程度的偏离,即经济发展地区保障标准偏低,或经济不发达地区保障标准偏高。比较2008年12月最低生活保障标准发现,天津的最低生活保障标准与北京、上海、深圳处于同一水平上,但是天津的月人均可支配收入远低于上述三个城市;乌鲁木齐则相反,其最低生活保障标准远低于人均可支配收入处于同一档次的兰州和西宁。对最低生活保障标准的进一步研究发现,处于同一收入水平的地区,保障标准的差距甚至达到几倍。对814个县城(包括县级市、区)2007年城镇居民收入和最低生活保障标准的分析表明,收入水平接近或者相等的城镇居民最低生活保障标准和补差标准相差很大,普遍超过100元/月(见图1、图2,最低生活保障标准和最低生活保障补助水平的上下分布较宽,说明处于同等收入水平的保障标准差距和补助差距过大)。收入相等,但保障标准相差最大超过300元/月,补差标准相差也达到200元/月。

图1 城镇居民收入与低保标准的关系

图2 城镇居民收入与低保补差标准的关系

二、最低生活保障标准改革建议

(一)统一计算方法

考虑到中国地域宽广,生活方式差别较大,建议在省一级统一最低生活保障计算方法。

统一计算方法的优势表现以下几个方面:

首先,有利于实现最低生活保障制度的根本目的。我国的最低生活保障制度是以保障居民基本生活为目的的一种社会保障制度,只能在一定程度上解决贫困群体的吃饭、穿衣等基本生存需求,保证其基本的生存条件和人身安全,使其在社会生活中能够抵御一定的生存风险。在具体实施过程中,“基本生活”的具体内容是通过最低生活保障标准体现出来。因此,最低生活保障标准的计算方法必须科学,否则达不到保障“基本生活”的目的。《城市居民最低生活保障条例》虽然规定了计算内容,这些内容符合最低生活保障的“保基本生活”的目标,但是由于没有统一计算方法和计算过程,各地在确定“基本生活”的内容时出入甚大,得到的标准相差甚远。事实上,不同的贫困线计算方法实现的目的完全不同。在常用的几种贫困线计算方法中,“1天1美元”[6]是根据世界上最贫困的几个国家的最低消费标准制定的,反映的是这些国家的“基本生活”而非中国城镇居民的“基本生活”;预算标准法是一种典型的“基本生活”计算方法,但是谁来定义“必需品”,由专家、管理者,还是由民众来决定?如何定义“必需品”的内容?“必需品”清单究竟要添加多少内容才够?如何将必需品转化为价格?如果不统一计算过程,即使采用预算标准法计算出来的标准也会相差甚远。同样恩格尔系数法虽然也属于绝对贫困线的计算方法,但因为恩格尔系数在中国的适用性受到限制,计算得到的标准也不能准确地反映“基本生活”的内容。而比例法、生活形态法则完全不是一种“基本生活”的计算方法,更适合于衡量不平等。因此,只有统一计算方法,才能实现最低生活保障制度的根本目的。

其次,有利于缩小地区差距。我国城市居民最低生活保障制度实行地方各级人民政府负责制,在计算最低生活保障时,是按照“当地”(一般为县级政府所在地的城镇)维持城市居民基本生活所必需的衣、食、住等费用进行计算。这样规定,有区域发展和生活习俗等方面的原因。从区域发展看,我国呈现明显的东中西区域不平衡发展特征,无论是经济发展水平、人均收入水平和消费水平,还是物价水平,均存在很大差距。同样,中国地域广阔,人口多,民族也多,无论是价值观和文化观念,还是生活习俗等方面,也存在巨大差异,甚至一省之内也呈现明显的区别。因此,在探索最低生活保障制度之初,实施统一的计算方法,可能导致部分省市财政负担过重,制度难以实施。但是,基于地区差距,各自探索计算方法,必然导致标准差距过大,不但不利于缩小地区差距,反而在复制甚至扩大差距。这与我国现行缩小地区差距的政策是不相符的。而且,经过十多年的高速发展,中央有财力对不发达地区实施适当的财政补贴,提高不发达地区的保障标准是国家应尽的责任。

第三,有利于规范最低生活保障管理。地方政府是城市居民最低生活保障资金的主要责任者,在制度实施之初,主要由市、区(县、县级市)两级财政,少数地区规定镇政府也负有责任。区县一级财政普遍比较紧张,各地在确定最低生活保障标准时往往“看米下锅”、“量体裁衣”。统一计算方法,标准呈现刚性,地方政府人为操作的可能性降低,降低政治干扰的风险,有利于规范最低生活保障管理,也有利于实现最低生活保障的目的。

最后,统一计算方法有利于建立统一的调整机制。由于计算方法不统一,无法建立统一的最低生活保障标准调整机制,大多数地区没有建立动态调整机制,即使建立调整机制的地区,其调整方法五花八门,调整周期也不一致。统一计算方法后,可以根据贫困线计算方法的特点设计统一的调整机制,这样不但提高了各地调整最低生活保障标准的科学性,而且也有利于中央财政转移支付数额的计算,提高财政使用效率,提高救助的瞄准率。

最低生活保障标准是一种贫困线,经过上百年的发展,目前国际上关于贫困线的计算方法已达数十种之多,常用的贫困线计算方法也有七八种之多,包括预算标准、1天1美元、马丁法、恩格尔系数法、比例法、生活形态法、社会排斥、剥夺指标等。对常用贫困线计算方法的比较研究发现,马丁法在可操作性、数据的可获得性、理论的完备性等方面具有优势,而且与最低生活保障目标一致,因此,它应该是最低生活保障标准计算方法的最优选择[7]。马丁法将最低生活保障标准划分为两部分,即食物贫困线和非食物贫困线。食物贫困线在于满足人体最低的生理生存需求,根据热量支出法计算而得;非食物贫困线则是保障穷人共享社会发展成果,保持有尊严生活的“社会贫困线”,根据恩格尔系数法计算得到。另外,马丁法具有较好的调整机制,即食物贫困线根据食品价格调整,非食物线根据收入调整,从而兼顾价格和收入两个因素,将绝对贫困线与相对贫困线结合起来,真正保障穷人共享社会发展成果[8]。

(二)提高管理层次

最低生活保障制度作为一项在全国范围开展的、旨在保护最困难群体基本生活的社会保障制度,管理的权力自然应主要集中于中央一级。但是考虑到我国地区发展不平衡,尤其是在制度实施之初分税制还未完善的情况下,管理权上移可能造成中央财政困难,因而在开始实施最低生活保障制度时中央将管理权下放县(县级市)。这种做法给地方政府操作时留下了较大的自由裁量空间,地方政府可以利用最低生活保障标准的高低调节最低生活保障财政支出,缓解制度实施之初可能给基层财政造成的压力。但是地方政府拥有过多的自由裁量权,压缩了受助者和申请人的权利空间,导致部分困难群体难以纳入保障范围。经过十多年的实践,最低生活保障制度日渐成熟,受助人数趋于稳定;而且随着我国财政收入的大幅增长,省级政府和中央政府的财政承受能力大大增强。因此,可以适当提高最低生活保障标准的管理层次。

从发达国家的经验看,社会救助标准制定层次有两个层次:一是社会救助标准完全由地方政府制定,财政完全或主要由地方政府负责。挪威、瑞士是这种模式的典型代表,在法国的非现金救助项目中,也完全由地方政府管理并自行解决资金,美国的部分社会救助项目也由州政府制定标准、州政府管理并负责全部资金。二是社会救助标准由中央政府制定,中央政府或地方执行。如瑞典的社会救助标准由中央政府制定,地方政府根据本地区的实施情况进行调整;芬兰由中央政府确定标准,地方政府具体实施;荷兰社会救助标准由中央政府确定,中央财政拨款达80%,但具体事务由地方政府负责。法国的最低生活保障制度由中央政府制定,并由中央政府负责管理;美国的部分社会救助项目(如食品券)实行联邦政府管理、联邦政府制定标准、联邦财政负担的管理模式,还有部分项目实行联邦政府制定标准、地方政府管理、共同出资的模式。一般来说,凡是全国性的社会救助项目(这些项目多是保障基本生存的项目)多由中央政府制定标准。

社会救助标准的划定也有两种情况:第一种情况是全国实施统一标准。疆域小且地区差距较小的国家,往往实行统一的社会救助标准,即使是社会救助标准的制定权在地方政府,标准差距也并不大。因为如果差距拉得过大,往往导致福利流动(没有户籍限制,人员流动较为自由,从而导致人群向福利高的地区流动),地方政府因财政考虑而往往要与其他地区的标准看齐。第二种情况是全国实施差别标准。疆域较大且存在地区差距的国家则往往实行不同标准,适当拉开差距,以适应不同的经济类型地区。如美国划分了三条官方贫困线:美国本土48个州和华盛顿特区实行一个标准,阿拉斯加和夏威夷分别实行不同的标准。日本也按生活成本的不同将全国划分为三级,每级又分两类,这样全国共分为六类地区,设立六个基本生活保障标准。值得注意的是,日本并不是按行政区域划分,而是按生活成本和经济发展来确定地区的分类。

从我国的现实情况出发以及未来省管县的发展趋势,建议将最低生活保障标准的制定权和发布权上交至省政府,即将《城市居民最低生活保障条例》第六条修改为“城市居民最低生活保障标准由省、直辖市、自治区人民政府民政部门会同财政、统计、物价等部门制定,报本级人民政府批准并公布执行。城市居民最低生活保障标准需要提高时,依照上述规定重新核定。”县级最低生活保障事权以家计调查和待遇发放等为主。最低生活保障标准管理权上移后,中央、省(包括直辖市、自治区)和县三级政府的管理责任分工如下:(1)中央政府确定最低生活保障标准的热量支出标准和计算方法。目前农村贫困线的计算以2100大卡为最低热量支出标准,一些城市在计算最低生活保障标准时也采用此标准,根据现行的生活水平,可以提高到2200大卡。(2)省市人民政府民政部门会同财政、统计、物价等部门根据中央确定的计算方法制定最低生活保障标准,报省市级人民政府批准并公布执行,并报中央政府备案。(3)省市以下各级政府执行本省市的保障标准,其重点工作转移到最低生活保障经办管理,如家计调查和待遇发放。

省市制定最低生活保障标准时,主要有以下几个方面的工作:(1)计算食物线。中国地域宽广,饮食结构复杂多样,不仅存在南北差异,还存在东西差异,制定统一的饮食结构不合理,也不可行。但是饮食结构又并非完全的不同,在省市之内,饮食结构的差异性并不显著,由省市制定饮食结构比较合理。各省市在全国统一的热量支出标准下,根据各自的饮食习惯和经济发展水平,确定食物种类及数量,并根据各省市的平均价格,计算出初始食物线。(2)计算非食物线。计算非食物线时,各省市应根据自身的经济发展状况、城镇居民收入水平等因素确定合适的低收入群体恩格尔系数。(3)贫困线的地区调整。考虑到省内差距也较大,可以在一省之内设立调整参数或划分地区发展层级,适当拉开地区差距,但是层级不宜过多,防止一县一标准或一市一标准现象的再次出现。(4)根据本省市的物价发展趋势,决定是否发放临时价格补贴以及临时价格补贴的标准。(5)调整并发布年度最低生活保障标准,发布临时价格补贴标准。

三、建立最低生活保障财政分担机制

(一)财政分担机制影响最低生活保障标准

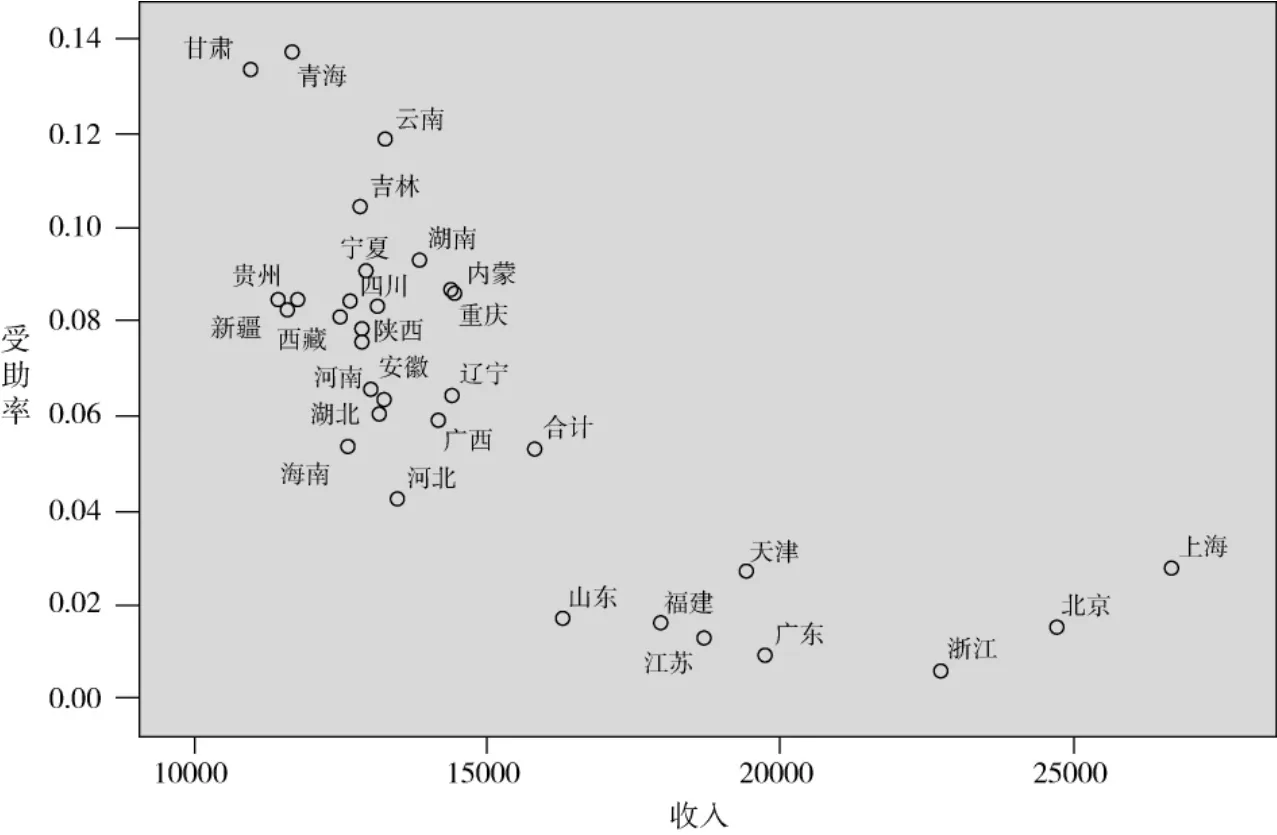

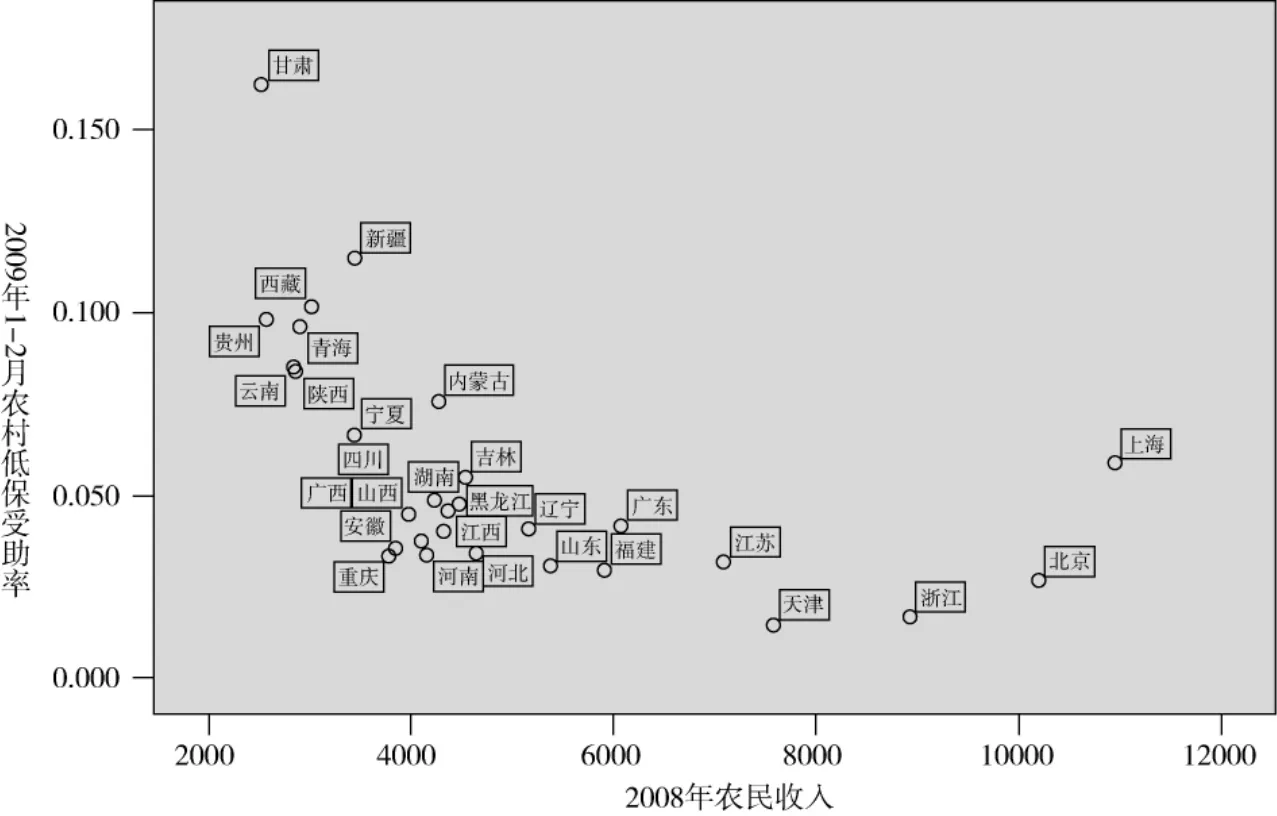

财政负担机制是影响最低生活保障标准高低的重要原因。通常地方政府承担的财政责任越重,最低生活保障标准就越低;相反,则最低生活保障标准越高。为了检验上述结论的正确性,在此引进最低生活保障受助率概念。最低生活保障受助率是指最低生活保障受助人数与当地户籍总人口的比值,它是反映贫困程度以及最低生活保障标准高低的一个重要指标。比较2008年中国31个省市城镇居民受助率,发现受助率与城镇人均可支配收入并非呈现完全的负相关关系,而是呈现三个聚类(见图3)。第一类地区为上海、北京和浙江,高收入、低受助率;第二类地区为山东、天津、福建、广东和江苏,较高收入、低受助率;第三类地区为其他省市,收入均在15000元以下。第三类地区呈现明显的无规则性,虽然收入水平相差不大,但是受助率却呈现较大差别,如河北与青海两省的城镇居民人均可支配收入相差500元左右,但是后者的受助率却是前者的3倍。再考察2009年1-2月份各省市农村最低生活保障数据,发现农村受助率与农民人均收入并没有呈现完全的反向关系,而是呈现一个“U”字型的弧线(见图4)。

图3 城镇低保受助率分布状况

图4 农村低保受助率分布状况

表4 最低生活保障受助率影响因素相关性分析(2008年)

受助率与最低生活保障标准、贫困深度、贫困发生率等因素相关。最低生活保障标准越高、贫困深度越大、贫困发生率越高,则受助率越高;反之亦然。但是实证调查结果并没有支持这一结论。相关性分析表明,受助率与财政支出有密切关系,其中受助率与中央补助占地方财政支出比例的皮尔逊系数达到0.883,与中央补助占地方低保支出比例的皮尔逊系数达到0.741(见表4)。对农村最低生活保障数据的相关性分析发现,受助率与最低生活保障支出占各省市总财政支出的比例有较强的相关性,皮尔逊系数为0.863。由此可见,财政仍然是影响最低生活保障水平高低的重要因素,尤其是财政负担方式对受助率的影响最大。

2007年,中央财政对甘肃、青海两省最低生活保障支出的补助占地方财政收入的比例分别达到2.83%和3.56%,而中央财政对新疆、贵州和西藏三省最低生活保障支出的补助占地方财政收入的比例分别为1.71%、1.72%和1.45%。这样,虽然上述五个省市的城镇人均可支配收入处于同一档次,但是受助率却相差却达到近5个百分点。另外,2007年,中央财政对北京、上海、江苏、浙江和广东没有任何补助,所以上述五个省市的受助率偏低。

(二)最低生活保障支出财政分担原则

最低生活保障标准的管理权限上移后,必需重新建立合理的财政分担机制,以利于激励各级政府共同管理好最低生活保障制度。合理的财政分担机制应有利调动各级财政的积极性,防止“奖懒罚勤”现象的出现,同时也应考虑地方经济发展状况,防止给各级财政带来沉重负担。建立财政分担机制应遵循以下原则。

一是中央、省、县(市)三级共同分担原则。这个原则基于如下考虑:(1)事权和财权应当对等。最低生活保障的事权包括最低生活保障标准的管理、家计调查和待遇发放等。在这些事权中,最低生活保障标准的制定具有很强的技术性,而且从地区统筹发展的角度考虑,也不应由县级政府管理,因此上交给省一级政府。县级事权管理应以家计调查和待遇发放为主。根据事权和财权对等的原则,适当减轻县级财政责任,增加省级及以上财政责任。此外,在当前以及未来的行政管理体制下,省直管县将进一步弱化市级行政单位的功能,因此由市级共同分担是不合理的。(2)财政分担机制必须能够最大程度地对各级政府进一步规范最低生活保障制度的运行产生激励作用,使得各级政府有积极性完善最低生活保障制度的管理。

表5 各地区城市居民最低生活保障支出中央与地方财政分担比例 单位:%

二是与地方经济发展相匹配原则。即根据各地经济发展不同,确定不同的分担比例。经济越发达,地方财政对最低生活保障支出分担就越多;经济越不发达,地方财政对最低生活保障支出分担就越少。

从2007-2009年中央财政给予各地区的城市居民最低生活保障补助资金数据来看,目前中央与地方财政分担情况不尽合理(见表5)。数据显示,中央财政对北京、上海、江苏、浙江、广东这五个省市的城市最低生活保障支出一般是没有转移支付的,对福建和山东虽然有补助,但是中央负担的比例并不高。虽然这七个地区的地方财政实力比较雄厚,中央财政对它们的补助意义不大,但是这样的做法仍然不太合理。一方面,最低生活保障制度保障的是贫困人口最基本的需要,中央政府对此负有很大的责任,理应承担最低生活保障资金保障功能。另一方面,这七个较发达地区对中央财政做出了很大贡献,如果中央财政在最低生活保障制度上面对这些地区完全没有转移支付,是有失公平的。

分析2007-2009年三年的平均水平发现,中央负担比例在50%以上的地区有23个,占总数的74%。对于广西、湖南、湖北、河南、江西、安徽、辽宁等7个省、自治区,中央财政负担了城市最低生活保障支出的80%以上;对于河北、山西、吉林、黑龙江、海南、重庆、四川、贵州、甘肃、青海、宁夏等11个省、市、自治区,中央财政负担比例在70% -80%之间;对于云南、西藏、陕西、新疆等4省,中央财政负担比例在65%左右;中央财政对内蒙古和天津最低生活保障支出的负担比例在50%左右。可以看到,中央财政负担比例高低和地区发展水平高低之间的关系并不十分密切,这说明,现在的财政分担机制并没有充分考虑地区之间的发展差异。

(三)财政分担方案设计

第一种方案。最低生活保障标准中食物线支出全部由中央财政负担,非食物线支出全部由地方财政负担,制度运行的工作经费也由地方财政负担。其中,由地方财政负担的非食物线支出又可以在省级财政与县级财政之间进行划分,对于经济发展滞后财政能力薄弱的县,省级财政可以负担得更多,反之则省级财政可以负担得更少。这种方案的理念和最低生活保障标准的计算方法——“修正的马丁法”[9]有着直接的联系,修正的马丁法较好地区分了中央和地方的财政责任,中央政府的财政责任在于保障受助者的基本生存,即负责食物线的支出;地方财政的财政责任在于保障受助者的发展,即负责非食物线的支出。由于马丁法非常清晰地划分了食物线和非食物线,食物线财政支出和非食物线财政支出的比例可以很容易确定,这样就可以计算出各省市食物线支出总额和非食物线支出总额。这种分担机制的另一个好处是,中央财政支出比较稳定,并不会出现大幅度增长的情况(因为食物线只随物价上涨)。但是地方财政则可能随地方人均收入的增长出现较大幅度的增长。

为了估计方案一的效果,在此假定2009年31个省市的实际最低生活保障标准均是采用修正的马丁法计算得到。首先用测算得到的食物线标准除以实际最低生活保障标准,得到各省市实际最低生活保障标准的恩格尔系数;然后用各省市的最低生活保障支出占全国最低生活保障支出的比例进行加权,得到全国低保人群的恩格尔系数(受篇幅限制,详细计算步骤此处省略)。经过计算,得到全国低保人群的平均恩格尔系数为两个数字(采用不同的方法),即84.3%和80.8%。2009年实际最低生活保障支出461.4亿元,其中央财政支出355.8亿元,地方财政支出105.6亿元。按84.3%计算,则中央应该负担389亿元,较实际负担高出33亿元;地方应该负担72.4亿元,较实际负担降低33亿元。按80.8%计算,则中央应该负担373亿元,较实际负担减少17亿元;地方应该负担88.6亿元,较实际负担增加17亿元。

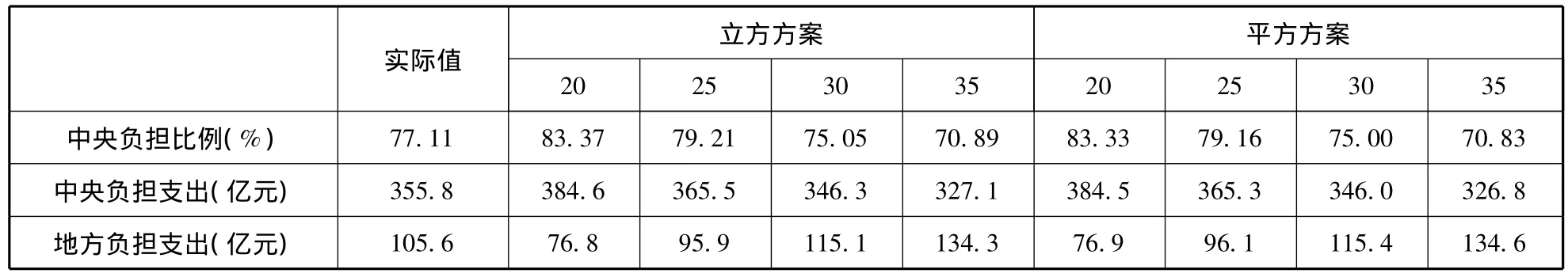

第二种方案。借鉴美国AFDC及Medicaid计划中联邦与州政府出资比例公式①,设计我国最低生活保障财政支出分担公式,即:中央负担比例=100-(省人均可支配收入a/全国人均可支配收入a)×b。其中,a=2 或 3,b=20,25,30 或35,人均可支配收入等于计算时点前三年的平均值。之所以使用立方比(即a=3),是为了扩大中央财政负担比例的取值范围。乘数b的含义是假定的基准省份应当负担的份额,基准省份即省人均可支配收入与全国人均可支配收入水平相同的省份。

以2007-2009年人均可支配收入的数据为例,得到2010年最低生活保障中央与地方负担份额如表6所示。可以看到,平方公式下,中央负担比例在各省市之间更为集中,立方公式下,中央负担比例在各省市之间更为分散,最大值更大,最小值更小。

表6 城镇居民最低生活保障资金中央财政分担方案 单位:%

续表

将方案二中中央对各省市应当承担的比例进行加权处理后,结果见表7。从表7可以看到,经过加权处理后,乘数相同的立方方案和平方方案对中央的负担比例产生的效果几乎一样。随着乘数变大,中央负担的支出减少,而地方负担的支出增加。和实际负担比例、实际负担支出相比较,当乘数为20或25时,设计的中央负担比例和负担支出均较高,当乘数为30或35时,设计的中央负担比例和负担支出均较低,但其高出的幅度均较小。

表7 方案二应用于2009年城市最低生活保障实际支出的效果检验

上述两种财政分担方案同样适用于省级政府和县级政府的财政分担机制方案设计。

四、结语

最低生活保障制度已成为我国社会保障的核心制度之一,也是我国社会保障制度的基石。这项制度的实施对于保障贫困群体的基本生活和维护社会稳定等方面起到重大作用。但是,随着经济和社会形势的变化,这项制度的一些不适应之处也表现出来,影响了制度实施效果,其中急需解决的一个关键问题是最低生活保障标准的计算和管理。根据《城市居民最低生活保障管理条例》的规定,我国最低生活保障标准的制定权和管理权均在区县一级,由于我国区县数量多,且城乡实施不同标准,造成我国最低生活保障标准多达数千个,且标准差距过多,影响了最低生活保障制度的实施效果。因此建议统一最低生活保障标准的计算方法,并将最低生活保障标准的制定权和发布权提高至省级政府,县级政府在最低生活保障管理过程中则主要集中于家计调查、低保金发放以及监督。与此同时,还应建立科学的财政分担机制。

[1]多吉才让.中国最低生活保障制度研究与实践[M].北京:人民出版社,2001.126.

[2]洪大用.如何规范城市居民最低生活保障标准的测算[J].学海,2003,(2):122-127.

[3][8][9]杨立雄,胡姝.城镇居民最低生活保障标准调整机制研究[J].中国软科学,2010,(9):33-46.

[4]Ravallion M,Lokshin M.On the Utility Consistency of Poverty Lines[R].Policy Research Working Paper 3157,Washington D.C.:World Bank,2003.

[5]Appleton S.Regional or National Poverty Lines?The Case of Uganda in the 1990s[J].Journal of African Economies,2003,12(4):598 -624.

[6]Ravallion Martin,Chen Shaohua,Sangraula Prem.Dollar a day[J].The World Bank Economic Review,2009,(23):163-184.

[7]杨立雄.贫困线计算方法及调整机制比较研究[J].经济社会体制比较,2010,(5):52-62.