清代伊斯兰教寺庙园林——阆中巴巴寺

2011-04-20余燕

余 燕

(西华师范大学生命科学学院园林系,四川 南充 637009)

巴巴寺位于阆中市城北蟠龙山南麓,始建于清康熙二十八年(公元1689年),历经300余年至今保存完好。巴巴寺不仅富有浓烈的伊斯兰色彩,为我国穆斯林所景仰,更以其清幽秀雅的园林景致,精工富丽的建筑艺术,全国罕见的砖雕、木雕技艺而著称于世,是阆中闻名的伊斯兰教寺庙园林,省级重点文物保护单位。

1 巴巴寺的历史沿革

阆中为伊斯兰教圣地。伊斯兰教于公元610年由穆罕默德创传于阿拉伯半岛的麦加城,唐高宗永敷二年(公元651年)传入中国,清时入川而到阆中。伊斯兰教建筑主要有清真寺、教经堂、陵墓等形式[1]。阆中城内清真寺有老寺、新寺二处(现仅存老寺),陵墓一处——巴巴寺,是伊斯兰教噶德勒耶教派中第一位来我国传教的前清大师祖华哲·阿卜董拉希的墓地。

清康熙二十年(公元1681年),穆罕默德第二十九世裔孙、沙特阿拉伯人华哲·阿卜董拉希将伊斯兰教传至中国,足迹遍及粤、湘、滇、鄂、甘、新、青诸省。康熙二十三年(公元1684年),在受业弟子祁静一的陪同下,随赴任川北镇总兵的马子云到阆中,先居铁塔寺,后住清真寺传播教义。寺内《师祖上人碑记》中载:“马公慕师祖之德,迎于官署,以师礼之,遂传教于此,寿逾期颐”。这位“西来上人”时已年逾百岁,“胸藏三教之书而不以文名,艺精百家之奇而不以技称。日与贤人君子游,雅诙谐,善骑射,尤工诗歌,飘然有凌云气,形色古健,状貌若仙,诚为清真一教之宗。”(《师祖上人碑记》)华哲·阿卜董拉希常与马总兵云游阆苑胜迹,于蟠龙山麓,以为风水宝地,遂卜阴宅于此。康熙二十八年(公元1689年),归真阆中,弟子祁静一遵其生前嘱意,葬于穴上,称为“拱北”(墓地),请陕甘土木专家建造大殿为墓庐,筑花墙环抱之,另建山门、照壁、木牌坊等,俗称巴巴寺。祁静一以自己的著作《久照亭》为大殿命名,以表“清光之照,常风不已耳”,以阿拉伯语“巴巴”(祖先、祖师之意)为寺名,并亲植松柏,栽种花竹,使寺中名木挺拔,幽篁云翳,仙鹤伫足,花草飘香。马子云与陕南教众分别撰有《先师碑记》和《师祖上人碑记》。

祁静一,甘肃临夏人,受教于华哲·阿卜董拉希,后成其高足弟子和噶德勒耶教派的传人道祖。他以阆中和西乡(在陕西汉中)为中心,往返于川、陕传教。其间主持制定了巴巴寺完备的寺规和轮派阿訇守墓的制度,亲拟了延续噶德勒耶道统的世系辈份名次(字牌):“一清峰云月,道传永世芳”。遂使中国伊斯兰教噶德勒耶教派一脉相承,世代延传,久盛不衰。每年西来上人归真纪念日,甘、青、陕、宁、川等地噶德勒耶教派穆斯林都要来到阆中巴巴寺,参加祭奠活动,因此有“国外朝麦加,国内朝巴巴”之说,巴巴寺也被誉为“东方小麦加”。巴巴寺的守墓人每3年由甘肃临夏“大拱北”派人更替一次,历来如此,沿袭至今。

巴巴寺历时三百余年,经受抗日战争和“文革”两次浩劫都幸免大难,保存完好。然在“5·12”汶川大地震中,牌坊门、照壁、券拱门和“久照亭”大殿等均受到不同程度的损坏。对此,阆中市政府主持进行了抢救性维修,按照“修旧如旧”原则,对牌坊门、券拱门和“久照亭”大殿三大主要建筑进行了修缮。维修砖雕技师全部来自甘肃省和宁夏回族自治区,雕刻所用的500块仿古砖也是专从宁夏运送过来的,以保古建修旧如旧。2008年底完工,2009年元旦正式对外开放。

2 巴巴寺的园林艺术

巴巴寺位于风水宝地城北蟠龙山之南麓,前瞻嘉陵江,后枕蟠龙山,巧借地势,就冈建寺,依势而曲,随形而弯,林中有寺,寺中有园,园中有楼亭。全寺占地13000m2,建筑面积1800m2,由牌坊门、墓林、山门、照壁、木牌坊、“久照亭”大殿、拱北、礼拜堂、潜花厅、井亭、朝神者住室以及阿訇生活区等部分组成,随意而至,自由布局(图1)。

2.1 空间布局

一般的寺庙园林由于受到宗教活动和目的,以及祭祀活动的影响,布局严整,气氛神秘。巴巴寺虽然也有正常的宗教活动,但并不直接表现过多的宗教意味和祭祀氛围,而是更多地追求环境的清幽雅致和畅情抒怀。寺中虽无单独建置的园林,但也并非仅是零星的点缀绿化,而是寺与园互相交融,彼此渗透。一入山门,便觉别有洞天,松柏苍劲,古树横虬,幽篁弄影,曲径通幽。林荫之下,重檐隐现,宝顶冲霄,意趣不凡(图2)。

图1 巴巴寺平面图

图2 巴巴寺(互联网)

巴巴寺从空间上可分为三个功能区,一是墓林区,为入寺前奏,由牌坊门与园墙围合,遍植樟柏,其中安置了历代众多阆中达官贵人的墓冢;二是寺庙区,即巴巴寺的主体部分,是一组伊斯兰教风格建筑群,包括以门亭和寺墙环抱的照壁、大殿、拱北、礼拜堂、潜花厅等;三是生活区,为附属区域,主要包括阿訇们的起居建筑。前、中、后三个功能区构成合理的空间序列。墓林区林木荫翳,清幽宁静,将“清真圣地”巴巴寺与纷繁复杂的世俗隔离开来,起着隔景、障景的作用。巴巴寺掩映于密林丛中,寺内古柏苍劲,丹桂飘香,假山叠石,名花异卉,尽现“曲径通幽处,禅房花木深”的园林意境。生活区位于主体殿堂之后,并与巴巴寺后门相通,便于日常管理。

2.2 园林艺术

2.2.1 山门与照壁

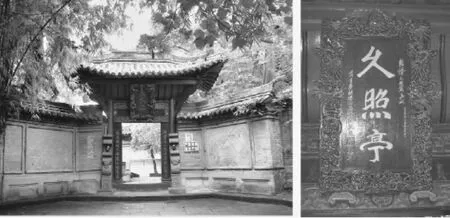

山门乃一门亭,是门与亭的有机结合,为木石结构,呈“八”字开。门身、抱鼓石及两侧围墙是石作结构,歇山式亭顶是木作结构。山门正面悬“久照亭”匾额,其下为“真一还真”镏金门额,后檐一匾书“林云深秀”。“久照亭”匾额为镂空雕刻,工艺考究,已有240余年。匾中雕有四条金龙盘绕,具有较高的文物和艺术价值,被誉为“镇寺之宝”,属国家二级文物(图3)。

门亭左侧有一乾隆年间水磨大照壁,长10m、高8 m,全用特制方砖、侧砖砌成,其砖雕技艺全国罕见,堪称一绝。照壁为须弥座,五脊顶,飞椽镂空,工艺精美。壁顶为斗拱楼阁式,一派巍峨端庄的气势。照壁正面镂空雕刻写意阆苑山水,背面为古松劲竹,配以花卉[2]。作品分别取样于唐代张藻和明代唐寅之画,雕刻融会浮雕、镂雕、圆雕三种技法,刀笔完美挺秀,线条流转自如,细腻镌美,富有立体感(图4)。该照壁并未设于入门的正对面,而是掩映于左侧的古木修竹之下,如此处理既能亏蔽其后的“久照亭”正殿,不使直窥其内,以示“清修”,又可使入寺后视线所至的竹林幽径深远无尽、引人入胜。

图3 山门与“久照亭”匾额

图4 水磨照壁与砖雕图案

2.2.2 券拱门与木牌坊

照壁正对花墙,墙体为砖砌,上下皆有雕刻纹饰,前后与右侧各开三门,券拱结构,雕刻纹样繁复生动,既有传统吉祥图案、宗教故事,又有炉壶宝鼎、花卉鸟兽、鲜香果品等,富于浓厚地方特色。照壁正对的券拱门是用两层纹砖砌成,为砖砌仿木结构垂花大门,吊柱挂落,栏密花牙,雕刻十分精美[2](图5)。

图5 花墙正面与右侧的券拱门

木牌坊位于照壁与大殿之间,四柱三间三楼式,结构复杂,檐牙高啄;斗拱重叠,交错繁复;相逢合辙,无一榫楔;雕刻精妙,气派巍然,为木构之精品。牌坊正面一匾书“本谛源祖”,背书“仰止”二字,为道光甲辰年立(图6)。

2.2.3 拱北与“久照亭”大殿

拱北,系阿拉伯语音译,是中国伊斯兰教先贤陵墓建筑的称谓,原意为拱形建筑物或圆拱形墓亭。原为流行于阿拉伯、波斯及中亚地区的伊斯兰教建筑形式,后专指在谢赫、圣裔、先贤坟墓上建造的圆拱形建筑物,供人瞻仰拜谒,称为“拱北”。“久照亭”大殿即是安葬祖师华哲·阿卜董拉希的拱北,其余历代主持人都安葬于大殿左边的拱北区(图7)。

“久照亭”大殿为巴巴寺的中心建筑,高大雄伟,富丽堂皇,不但是教众纪念先贤的拜谒之地,也是传教、管理教坊、行教及举行重大宗教活动的中心。大殿分内外二室,外室锦帘垂掩,匾额高悬;内室即墓室,香炉生烟,顶若苍穹,悬金匾两通,其一为清康熙四十九年(公元1710年)朝宗人府正多贝勒亲王手书“清修”二字,上饰龙纹金印。大殿建筑斗拱竞举,碧瓦朱檐,额枋雕花,镏金镀彩,与四周龙墙砖壁相映衬,庄严肃穆[2](图8)。

大殿屋顶采用“明四暗八”结构,即屋顶外形为四方形,室内藻井为八边形穹顶,极为罕见。屋顶整体外观为三重檐四脊盔顶,结构复杂,造型独特,是我国古建筑中除江南三大名楼之首岳阳楼之外的又一座盔顶建筑。盔顶是攒尖顶的一种变形,其特征是没有正脊,各垂脊交会于屋顶正中,即宝顶。其独特之处在于屋顶斜坡和垂脊的上半部向外凸,下半部向内凹,断面如弓,呈头盔状。“久照亭”大殿的盔顶,无论是斜坡高度、仰角角度还是垂脊长度都超越了岳阳楼,将中国古建筑的曲线美发挥到了极致。

“久照亭”大殿的造型和结构形式不仅继承了我国独特的卯榫斗拱、横陈竖列、镂刻精工、借景自然等民族风格,保持了“曲”、“藏”、“幽”的艺术特色,而且具有伊斯兰古典派建筑艺术的格调和特色。大殿室内藻井的穹顶造型延续了伊斯兰教墓庐的圆拱形建筑风格,室外屋顶的盔顶形式又继承了我国古建筑技艺的精髓,融会了国内外建筑艺术之精华,堪称建筑艺术之精品。

2.2.4 潜花厅

“久照亭”大殿后院有碑廊、礼拜堂、潜花厅和外来朝圣者的住室。楼亭起伏,别有天地。潜花厅是殿后独立的小花园,园中遍植各种名贵花木,值得一提的是那株凌空高悬、形如倒钟的无根树和拥有二百多年历史的大山茶树。山茶花大色艳,浓香四溢。假山叠石,池水映莲,拳石勺水,足成大观。“文革”前院内还有两棵高大挺直的银松,木质芳香,亭亭玉立。花厅内古朴明洁,陈列诸多古代碑匾和名家书画。两道刻于乾隆年间的石碑,记述了祖师及其弟子祁静一的生平。书画中的珍品如明代院体画派代表吕纪的大幅绢绘花鸟、兰瑛的山水,清代“扬州八怪”之一郑板桥的四幅墨竹,赵敬亭仿意大利画家郎仕宁的《八骏图》,以及乾隆十五年状元全举龙写的“清真流光”挂匾等。

巴巴寺后园尚有一井、水质清洌甘甜。井上建亭,为“九井卧虎龙”之一。阿訇的起居建筑为穿斗砖木结构民居建筑,主要建筑为两层木构小楼,木雕窗花简洁细腻,周置众多盆栽花卉。

2.3 意境流

巴巴寺寺中匾额、楹联是阆中古典园林中匾联最富集的地方之一,共六十余件,且大都为古代实物,弥足珍贵。这些匾联不仅以其特有的文学艺术内涵点化主题、深化意境,以诗境喻园境,引导人们品园、赏景的思维方式和审美趋向,而且其本身精益的书法、篆刻等文学艺术技法也起着点缀园景、丰富景点的功效,有的还因出自名人名家而具有重要的历史文化价值。

“久照亭”大殿正门楹联为:蟠龙吐祥光洋洋兮众星拱北;化鹤登紫霞飘飘然同月流西。上联“蟠龙”是借蟠龙山(蟠龙山是古城风水格局中的镇山)之名,隐寓大殿建在风水宝地。“龙吐祥光”:吉利无比;“祥光洋洋兮”:光芒浩荡,喻西来上人在天之灵必会庇佑教门兴旺,教义广传;“众星拱北”,意为祖师在此如天空中众星拱卫北斗。下联借用古代传说丁令威成仙后化鹤归西的故事,指祖师升天,如月归西。此联喜气吉样,一语双关,极有神韵,既表达了对祖师的敬仰之情,又恰到好处地点出了“久照亭”乃清真胜地的特点。联为篆书,字字珠玑,精致潇洒,不板不滞,饶有“洋洋兮”、“飘飘然”的韵味[3]。山门后檐悬南渠老人书“云林深秀”匾,大殿后院门悬乾隆八年县知事王文焕书“花雨吹香”匾,是寓情于景、情景交融的力作。王国维云:“景非独谓物也,喜怒哀乐亦人生心中之境界。”因而境界高的另一类,不是借物境抒情,而是以“心造之境”表意。大殿内室悬“清修”匾便是典型一例。清康熙年间,在巴巴寺修炼的松藩籍羌人后裔,极精医道,云游北京时为某皇亲治愈恶疾而被视为神医。他婉言谢绝皇亲赠送厚礼,曰:“出家人要黄白物何为?但求赐匾以光寺院足矣!”于是皇亲请掌管宗人府的正多贝勒亲王书:“清修”二字,锈匾相赠。“清修”本喻素行,即不事荣华富贵,但求清静修身,描绘出一种崇高的心境和修身的节操[3]。

[1]阿依先.伊斯兰教圣墓与巴巴寺[J].世界宗教文化,1997(1):50-51

[2]毛文明.阆中揽胜[M].成都:现代出版社,1993

[3]刘先澄.阆中匾联的艺术特色[G]//阆中市政协学习法制委员会.阆中文史资料选第14辑:136-149