下肢创伤性骨折围手术期深静脉血栓的循证护理

2011-04-09谭艳庆

谭艳庆

广东佛山市中医院骨科 佛山 528000

下肢深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)是指血液非正常地在深静脉内凝结,属下肢静脉回流障碍性疾病,严重者栓子脱落,可形成肺栓塞(PE)而危及生命。血栓形成大多发生在制动状态,尤其是骨科下肢创伤性骨折患者。国外调查表明,未采取预防措施的骨科大手术深静脉血栓形成的发生率为50%,我国上海为30%[1],致命性的肺栓塞为1% ~5%[2]。临床上10% ~17%的DVT患者有明显的症状。近年随着交通事故发生率的增高,下肢创伤性骨折的患者不断增多,并发下肢深静脉血栓形成(DVT)的病例亦逐渐增多。因此,如何预防、减少DVT的发生和危害成为骨科护理日益关注的问题之一。2010-01~2010-12,笔者对科内下肢创伤性骨折的患者进行循证护理(Evidence-Based Nursing,EBN),取得良好效果,现报道如下。

1 临床资料

本科2010-01~2010-12共收治1274例下肢创伤性骨折患者,双下肢均有骨折的患者除外。其中,男982例,女290例,年龄17~78岁,平均41.6岁。将其随机分为2组,A组637例为实施循证护理措施的实验组;B组637例,为实施整体护理措施的对照组。2组的一般资料比较,差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。所有患者术前、术后5、10 d均作彩色多普勒超声检查下肢血流情况,以确定是否有深静脉血栓形成。

2 方法

2.1 循证方法 采用整体护理的方法对患者身心进行全面评估,提出护理问题:(1)下肢创伤性骨折围手术期深静脉血栓形成的原因及高危因素;(2)针对病因及高危因素确定有效的预防措施。根据所提出的问题进行系统地文献查寻,寻找来源于研究领域的实证,并进行审慎评审。将所获得的实证与临床专门知识和经验、病人需求相结合,制定最佳护理方案。

2.2 下肢创伤性骨折围手术期深静脉血栓形成的原因及高危因素

2.2.1 深静脉血栓形成的原因:Virchow理论认为,静脉血流滞缓,血管内膜损伤,血液高凝状态是引起静脉血栓的3个重要因素[3]。下肢创伤性骨折患者术前及术后多需长时间卧床,且骨折所致的疼痛及下肢活动受限使肌肉运动减少,经常处于松弛状态,导致血流过度缓慢。长期卧床可以引起便秘,用力排便亦可以导致腹压增加影响下肢静脉血液回流。麻醉也可导致周围血管扩张,肌肉麻痹,张力减退,泵学功能减退,静脉回流缓慢。手术中牵拉复位或止血带加压等可损伤血管,术中、术后下肢静脉穿刺及输液,特别是输入激惹性溶液,如抗生素、高渗葡萄糖等可损伤静脉内皮。血流缓慢也可使大量的白细胞积聚,在移向内皮细胞和基底膜之间的过程中,致内膜损伤[4]。骨折后凝血因子和纤维蛋白原增加,抗凝血因子减少,纤溶抑制物形成使机体处于高凝状态,同时,手术破坏的组织代谢产物等可激活凝血系统。术前、术后禁食水,致血液浓缩,继而导致血液高凝状态。术后使用止血药物。以上种种因素均可促使深静脉血栓形成。

2.2.2 高危因素:高龄、女性、吸烟、糖尿病、肥胖、下肢静脉曲张、恶性肿瘤、心功能不全、有DVT史及严重外伤史的患者术后易发生 DVT[5]。

2.3 护理干预

2.3.1 术前评估:详细询问是否存在吸烟、糖尿病、肥胖、下肢静脉曲张、恶性肿瘤、心功能不全、DVT等病史,并根据年龄及性别,决定是否纳入高危人群,进行血常规、出凝血时间、凝血酶原时间、D-2聚体等测定,进行有针对性的宣教。2.3.2 心理护理:下肢创伤性骨折患者由于发病急、疼痛剧烈,对治疗的病程及预后存在疑惑,病人常有恐惧和焦虑不安等情绪。因此应做好病人的心理护理。护士首先应耐心细致做好宣教工作,让患者了解所患疾病的治疗方案及预后情况,向患者及家属介绍下肢DVT形成原因、危害及预防方法,取得其积极主动的治疗配合。让患者认识到各种紧张、忧郁或躁怒情绪均可导致气血运行阻滞,不利于康复。关心体贴,积极帮助患者消除不良情绪。

2.3.3 饮食护理:指导进食低脂、富含纤维素饮食,保证充足饮水,按摩腹部,必要时使用通便药或灌肠治疗,保持大便通畅。同时禁止吸烟,控制血糖及对心功能不全进行治疗。

2.3.4 早期功能锻炼:早期积极活动是预防静脉血栓的重要护理措施,大约有50%的DVT发生在术后第1天,30%发生在术后第2天。临床观察发现,活动越早预防DVT越有效[6]。因此,术前术后均需在允许的情况下及早行股四头肌、腓肠肌等主动活动,同时活动踝关节,利用“踝泵”的作用加速静脉回流速度。对无法主动活动的患者,在治疗允许的情况下按摩下肢,促进静脉回流。

2.3.5 机械性预防措施:抬高患肢30%,使患肢高于心脏水平20~30 cm,要注意避免膝下垫枕,防止腘静脉受压,诱发深静脉血栓形成。可行下肢弹力绷带包扎或使用弹力袜。有条件患者使用间歇充气压力泵(IPC)分别对踝部、小腿和大腿产生压力,促使下肢静脉血流加速。此法应用方便,无明显的不良反应。骨折复位固定后也可视情况使用CPM进行被动功能锻炼,亦可有效降低下肢DVT的发生。

2.3.6 药物预防:对有DVT高危因素的病人可予低分子肝素皮下注射,术前24 h及术后每天4 000 U,连续5~7 d。另外,也可口服肠溶阿司匹林,静脉注射复方丹参、香丹、川芎嗪注射液等中药活血化瘀针剂,都能起到很好的预防效果。

2.3.7 穿刺护理:输液时尽量选择上肢静脉穿刺,需长期输液或静脉给药者,尽可能使用静脉留置针,避免同一部位、同一条静脉的反复穿刺。在使用刺激性药物如抗生素、高渗葡萄糖及脱水药物等时,更应注意保护好静脉,确定针头在血管内方可加入药物,输注完毕后使用生理盐水冲洗血管,以减少刺激。术后禁止长期应用止血药。严禁患侧下肢输液。

2.3.8 病情观察:认真倾听患者的主诉,密切观察双下肢的肤色、肤温、肿胀程度、足背动脉搏动和感觉运动情况,必要时测量两侧下肢相应平面的周径,做好床头交接班。如有可疑表现,报告医师进行彩超检查明确诊断。如DVT发生后,嘱患者绝对卧床休息,抬高患肢,使用弹力袜或弹力绷带促进静脉血回流。嘱患者及家属不要热敷、按摩及随意搬动患肢,以防栓子脱落。同时严密观察全身情况,如出现胸闷、胸痛、呼吸困难、烦躁不安等高度怀疑肺栓塞的症状时,应立即报告医师处理。

3 结果

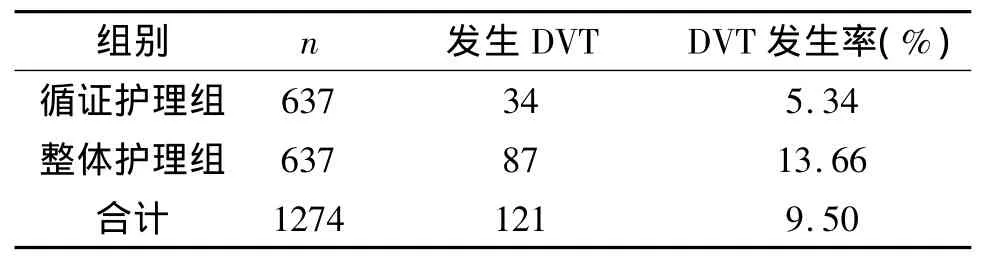

循证护理组637例,有34例发生下肢深静脉血栓;整体护理组637例,有87例发生下肢深静脉血栓,两者比较差异有统计学意义,P <0.05。

表1 2组患者DVT发生率比较

4 讨论

1991年加拿大学者Guyatt最先使用循证医学(Evigence-based medicine,EBM)这一术语。循证护理(Evigencebased nursing,EBN)是受循证医学的影响而产生的护理观念,即以有价值的、可信的科学研究结果为证据,提出问题,寻找实证,用实证针对病人实施最佳的护理。它包含了3个要素:(1)可利用的最适宜的护理研究依据;(2)护理人员的个人技能和临床经验;(3)病人的实际情况、价值观和愿望。整体护理的中心理念就是要以病人为中心,从病人的实际情况出发,这同样也是循证护理的基本出发点。

本研究中针对下肢创伤性骨折中深静脉血栓形成的情况,首先提出循证问题,即发生深静脉血栓的三大原因及高危因素。接着进行文献检索,寻找相关的研究领域的实证。将获得的实证审慎评审,选择可信的实证与临床实践结合,针对三大原因及高危因素确定护理计划并严格实施,获得良好的护理疗效。

循证护理以护理研究为依据,结合临床实践创定指南,改变了临床护士以经验和直觉为主的习惯和行为,将护理研究和护理实践有机地结合起来,使护理真正成为一门以研究为基础的专业。在病人方面,以科学为依据的循证护理可以增加病人的依从性,为病人提供标准化的、经济的护理服务。在医学方面,循证医学是目前医疗领域发展的主流,循证护理使护士得以最新最科学的方法实施护理计划,提高了护理的科学性,有利于医护在治疗中的密切配合。在社会效益方面,循证护理要求医护人员在制定医护方案与实施时,考虑医疗成本,可有效节约医疗资源,控制医疗费用的过快增长,有利于我国医疗改革的顺利进行。

[1] 赵定麟.现代骨科学[M].北京:科学出版社,2004:1 667.

[2]张强.外科手术后下肢深静脉血栓的预防与治疗[J].中国实用外科杂志,2001,21(5):263.

[3] Rice KL,Walsh ME.Minimizing venous thromboembolic complicalionsin the orthopaedic patient[J].Orthop Nurs,2001,20(6):21 -27.

[4]巴广玲.下肢骨折患者预防深静脉血栓形成的原因与护理[J].河南外科学杂志,2008,14(1):11.

[5]段志全,张强.实用血管外科[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1999:546-548.

[6]唐泓源,张黎明.系统早期活动方案降低关节置换术后深静脉血栓形成风险的研究[J].中华护理杂志,2007,42(11):965-968.