巡天遥看一千河我国第一套无线电外弹道测控系统研制、使用纪实(三)

2011-03-20刘肖瑛

+刘肖瑛

1968年春节后,154工程办公室派我、15所姚应年和院后勤部陈德定同志进酒泉发射中心,与使用部队商谈落实设备的具体进场事宜。当时中央早已决定停止学生的大串联活动,要求同学们回校参加运动,但串联活动远远没有结束。北京至乌鲁木齐的69次列车人满为患。我们挤上车后,只得从车窗中把行李递进车厢,车厢内连厕所中都挤满了人。在长途运行中,空气混浊、垃圾遍地,没有水喝、饭供不上。在这种环境中,陈德定睡在座位底下或行李架上,我和姚应年趴在茶几上休息。在列车到达宝鸡站时,一个10多岁的小女孩带着一个弟弟怎么也上不了车,我和姚应年只好把她俩从车窗中拉了进来,与我们挤坐在一条长凳子上。一问才知道她们一直在四川老家跟爷爷和奶奶生活,这次是到乌鲁木齐看望父母。两个小孩独立长途旅行,我们都为她们捏了一把汗。火车离开兰州、翻过乌鞘岭、过武威,进入了一望无边的戈壁滩。列车像蜗牛一样慢腾腾地在大漠中爬行着,据说这里的路基不好,火车不能快行。在一个沙漠小站,车子不知什么原因停了下来,小男孩要小便,我们就把他从窗口放下去解手。还没有解完,火车又开了起来,我们急忙又把他拉上来。沿途的经历,一言难尽。

经过两天两夜的旅行,我们在半夜到了位于河西走廊上的甘肃清水站。下车后一片漆黑,几十米长的一条小街上尘土飞扬,十分凄凉。我们出了小街,向前走了几百米,找到了20基地清水招待所,随意找个床位睡下。由于是半夜,人很疲惫,倒下就睡着了。第二天早上起来一看,这是一个非常不起眼的小站,洗脸水凉得伸不进手,据讲是南面祁连山上下来的雪水,我们只好找了一点热水勉强刷牙洗脸。吃完早饭,在清水检查站递上了十院开的政审介绍信,登上了20基地的内部火车。

8点钟火车发车向北开去,又经过一天的旅行,下午4点到达了20基地司令部所在地—10号东风航天城。看见我国第一座卫星发射中心,这片在浩瀚戈壁滩上建设起来的,略带神秘色彩而又令人自豪振奋的土地,引起我们的极大兴趣,忘却了旅途的疲劳,心中不由地产生了对建设这座航天城以奉献为荣、艰苦为乐,埋在戈壁滩,长眠于沙丘下的人们的无限崇敬。

司令部楼在城东,是一座不起眼的建筑,但在当时已是戈壁滩中的佼佼者了。航测处雨民处长和沈荣骏等同志热情地接待了我们,与我们进行了认真、负责的商谈。我们详细介绍了设备研制情况及进场的大致时间安排,航测处阐述了基地为设备进场做的准备工作和土建情况,经对28号站址土建情况的实地查看,最后双方一致同意,抓紧推进各项未完工作,保证154一期工程设备从4月初开始进场。我们表示,抓紧各设备的研制,安排精干得力的技术人员进场。基地表示尽快完成28号站机房及配套设施的土建工程,落实人员和设备进场后的水、电、机房、生活等必须条件。

28号测量站位于10号基地司令部西南43km,2号发射阵地西南77km处,建有一个连续波雷达主站、两个副站以及一个单脉冲雷达站。副站1和副站2分别在主站北面和西面2km的地方,单脉冲雷达站几乎处在主站和二个副站夹角的角平分线上,距离主站3km。每个站点都由测绘部门进行过认真的精确测量,保证准确的大地坐标。

从10号到酒泉市的搓板路从站旁边经过,这是一种使人裂心断肠的沙石路。由于车辆在戈壁滩上高速行驶,轮胎在戈壁滩上颠簸搓出来的,远处看就像海上的波浪一样,我们习惯称它为搓板路。

1968年魏鸣一总师进场后,与同志们一样乘坐苏制嘎斯51浅帮卡车,从基地司令部到28号的路上,曾因搓板路颠掉了右边的车帮,险些将魏总摔下去。在此情况下,车上人员拍打驾驭室的顶棚,司机不知发生了什么事情,紧急刹车,人员全部压到了前面的车帮上,挤扁了几个军用水壶,幸亏没有人员负伤。这是一种直接在戈壁滩上开出的路,汽车在这种路上高速行驶,经常发生后胎被扎的情况,全体同志不得不下车,在荒漠上等待。据司机讲,在抢建基地发射阵地时,曾因搓板路颠散了数箱施工用的大铁钉,沿途撒在酒泉到基地的路上,不知扎坏了多少车辆。

在单脉冲雷达站的边上有一座小石山,山上的石头在长年风化中已经龇牙咧嘴。山只有二十多米高,校准塔就建在山上。不知何原因,在副站2的边上有一块压得非常严实、平坦的黄土地带,这在以沙石为主的戈壁滩上是少见的,进场的同志惊奇不已。我后来看了一些有关西部形成的资料,似乎这里在远古时期曾经是一条河床,这些黄土是由河水冲刷到这里的。这是一片冬季奇寒,夏季酷暑,风沙肆虐,异常干燥,处在风口上的软戈壁滩。

为不影响设备进场后的联调,1967年12月底,负责连续波雷达天线研制的同志和基地施工部队一起,在28号站边施工、边安装。由于天线基座要安装在屋顶水泥天线座上,技术人员必须与基建施工人员协同,确保天线基座的水平。这是154一期工程最早进场的人员。19所天线安装的7位同志在天伺馈工程组长杨成林的带领下,冒着凛冽刺骨的西北风,克服重重困难,坚守在室外的天线座上。由于地面的流沙,吊装天线基座的吊车无法开进指定地点并保持水平,同志们采取了很多措施,垫了很多草垫、木板才解决了问题。我们3人在基地航测处的陪同下,到28号站现场查看基建情况时,曾去看望过他们。为保证天线安装质量,他们在零下20多度仍赤手操作,手上冻出一道道口子,鲜血渗了出来,疼得钻心,从没有人违规戴上手套。这是一支技术水平高超,不怕困难,事业心极强的小分队,给基地负责同志留下了极深的印象。为表示对他们劳动的肯定,基地李福泽司令员、栗再山政委曾专门到住处看望了他们。

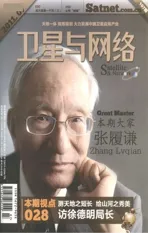

1968年3月,受10院军管会的委派,院154工程办公室李涤心、白云祥和我先后进入20基地,具体组织场内的各项工作。基地李福泽司令员、栗再山政委、张贻祥副司令员对154一期工程非常关心,派基地乔平副参谋长和航测处雨民处长等同志组成了基地工程领导小组,由乔平同志负责,具体领导工程的建设,对我们的工作给予了很大的理解、支持和帮助。10院在现场组成了以李涤心为组长,10所徐振型、14所王金江、15所江学国、李文振、19所聂德跃、董文章、陈屏、22所牛振清、院机关白云祥和我组成的领导小组。领导小组要求每个所领导要切实负起责任,抓好思想工作,采取一切措施帮助进场人员解决实际困难,有问题及时汇报,并严肃地宣布不允许在场内搞文革运动。这在当时非常重要。每个所的工程队里都有两派,有的人还派性十足,如不停止运动,谈不上配合协作,工程就不可能搞好,赶上执行“东方红一号”卫星发射任务只是一句空话。各个所要保证自己负责研制的设备完好,促使全系统早日达到参加卫星发射任务的目标。

3月底,随着天气逐渐转暖,高频稳相电缆基本具备了铺设条件。这是为保证相位测量精度而敷设在主副站之间的信息传输电缆。碗口粗的稳相电缆需铺设在主副站之间地下1m多深处,这就需挖一条从主站到副站的笔直电缆沟。基地派出大量人员,在2km长的基线上同时开挖。负责稳相电缆研制的23所技术人员和战士们一起奋战在挖掘现场。这是10院进场的第二支小分队。为铺一条十多厘米粗的电缆,不得不挖2m多宽的大沟。电缆必须在当天铺完,不然一夜的风沙将使沟堑移为平地。同志们一边挖、沙石一边向下流,这边挖好了,那边又填平了,填平了再挖,直到符合埋设的指标要求、电缆相位测试达到标准为止。

各所抽调技术骨干组成了进场工程队,指定了负责人,落实了进场的有关准备工作。对于经过场外有线和无线联试的设备,抓紧组织人员进行装车和运输。负责设备运输的技术人员都是自己装卸、自己押运。由于文化大革命造成的混乱,铁路运输极不正常,车皮在中途要多次编组,每次编组都不知何时出发,迫使押运的同志不敢远离车箱。有时设备在一个编组站一停就很长时间,同志们都积极与车站调度协调,讲明任务的紧迫,促使尽快发车、争取时间。押运的同志常常吃不上热饭,喝不上开水。一次,派出找水的同志还没有返回,火车突然开动。甩下的同志只好挤上超员的客车追赶,直到赶上押运的货车为止。这些押运的同志在通风条件极差的货车箱中,只能吃一些随身携带的冰冷食品,用煤油炉做一次热汤面就是改善伙食了。有的同志因此长期胃痛,病倒在车上,缺医少药,没有一个人叫苦。这些同志几天几夜风餐露宿,与沿途的盗窃分子斗争,始终坚守岗位,保证了设备完好无损。他们基本都是第一次进入西北的年青大学生,当从只能伸出头大小的透气孔中,看到祁连山上的皑皑白雪,丝绸之路中的座座城镇时,同志们心旷神怡,忘却了旅途的疲劳。

在基地一部第四航行测量站杨秀敏站长、马秋生政委、李肇基、冒大宏副站长等广大指战员的支持下,连续波雷达设备很快运进了28号。四站的同志始终与十院现场试验队并肩战斗在第一线。安装调试在紧张细致的气氛中进行,19所李恭培负责的发射机、朱家闿负责的接收机、15所江学国负责的计算机很快恢复了进场前的技术状态。基地以及四站为联试提供了车辆和后勤保障。8月在单脉冲雷达没有进场的情况下,154一期工程决定用松-9A雷达引导连续波雷达天线,开始了为期半年的连续波干涉仪有线、无线引导联试。这是场内工作最艰苦的半年,也是全体同志含辛茹苦、背水一战的半年。

能否打通地空引导系统是全系统参加执行任务最基本的条件。由于全系统在进场前没有进行必要的联试,加之元器件、设备的可靠性差等原因,常因一台设备有故障,使全系统联试工作被迫停止。为排除这些隐患,现场领导小组李涤心组长经常召开各所技术人员参加的诸葛亮会进行集体会诊。在这段时间中,全体同志不分昼夜,每天加班到半夜一、二点,有时派去副站接人的车辆陷入流沙之中, 我们不得不从主站扛着木板、草垫前去支援,当将车辆从沙中推出来后,都累得筋疲力尽,回到主站已是凌晨二、三点了,而这些同志第二天又继续投入了工作。由于缺少蔬菜,同志们只能吃粉条等易于保存的食品,不少同志消瘦了,病倒了,但终于排除了一个又一个故障,打通了地面引导系统。

外弹道测控系统除地面设备外,还需要箭上应答机配合。在箭上装备应答机,可大大增加测控系统的有效探测距离,提高测量精度。地面设备安装期间,箭载应答机在成都10所二室张敦义主任的领导下,正紧锣密鼓地研制。10所坐落在成都市西北茶店子,所内环境优雅、四季常青、满园桂花,是我国建立的第一个综合性电子技术研究所。箭载和星载应答机都在这里研制、生产,这是保证外测系统测量精度和跟踪距离,必不可少的一部分。

箭载和星载应答机有数种。因箭、星上环境条件恶劣,对体积、重量的限制很严,研制的难度较大。对口地面连续波干涉仪的521应答机是研制难度较大的一部机器。该机的发射管是新研制,可靠性较差,加之文革破坏了研制的正常秩序,给科研、生产带来不少难以克服的困难。为此,刘西里处长专程赶到10所,督促检查。当时,成都市内武斗已发展到真枪实弹,每天枪声此起彼伏,有人在武斗中被打死。10所受此影响,科研工作已瘫痪,只有二室研制应答机的同志坚守在岗位上。

由于锁相技术刚开始在工程中应用,对连续波应答机的机理掌握得还不深透,进入基地后,521应答机仍经常发生故障,使在现场负责该机器的李景星同志非常难堪。我们在场内召开了应答机故障分析会,想办法、出点子,在同志们的帮助下,李景星尽了最大努力,使机器逐渐稳定、可靠地工作。1968年底,在进行连续波系统无线联试时,李景星一人在校准塔下临时搭起工作台。为解决李一人工作的不便,保证521应答机的正常,领导小组李涤心组长派我到校准塔,配合李景星一起工作。40多米高的校准塔我们俩每天要爬好几次。因校准塔在小山上,凌厉的北风直往里灌。塔内温度很低,虽用一只电炉取暖,仍冻得全身发抖,但我们硬是挺了下来。

星载210应答机是对应地面154-Ⅱ甲单脉冲雷达的非相参应答机,由于武斗已基本搞不下去。十院军管会将此情况向成都军区作了汇报,一致感到时间紧迫,问题严重,必须采取果断措施,才能不拖“东方红一号”卫星的发射计划。经慎重研究决定,将研制任务转到北京进行。为保证人员、机器顺利通过市内武斗区,成都军区派军车将承担此项任务的杨振中等4位同志连同机器的零部件,安全地送到了机场,空运到北京,转入科学院卫星设计院调试,从而在1967年国庆节前完成了第一部样机的总调和联试,提供给卫星总装单位,保证了“东方红一号”卫星的研制进度。