洞悉理论进程,探究最新应用——《优选论》述评

2011-02-28翟红华赵存花

翟红华 赵存花

(山东科技大学 外国语学院,山东 青岛 266510)

1.引言

马秋武编著的《优选论》出版于2008年3月,系上海教育出版社发行的《西方最新语言学理论译介》丛书系列之一。马秋武教授是国内优选论研究的领军人物,其专著《优选论与汉语普通话的音节组构》探讨了汉语普通话的音节组构问题,其2005年发表的系列文章运用优选论对学界提出已久却一直未能作出满意解释的天津话三字组连读变调的方向性问题进行了重新分析,并提出了合理的解释,在学界引起了强烈的反响(闫小斌、马秋武,2007)。

《优选论》一书共十二章,第一章统领全书,介绍优选论(OT)的分析并勾勒出本书的框架安排;对优选论的理论性解释和操作方法的表述集中体现在第三、四、五章;接着,作者在优选论解决具体音系、声调等问题的应用上作了分析;第九章至第十一章探讨了优选论在句法、语法的可学性、语义和语用等领域的拓展和应用问题。纵观全书,我们可以看出《优选论》具有以下鲜明特点。

2.特点解析

2.1 全面系统的理论阐述

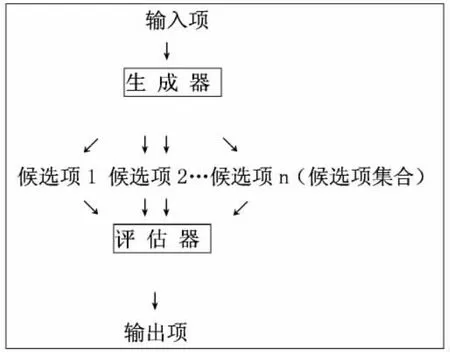

本书的理论集中体现于1—5章,首先,在对比的框架下,通过优选论与经典音系学理论的对比,作者引入了优选论的理论要点:以表层制约为核心,通过按照等级排列的制约条件间的交互作用,一次性为特定的输入形式选择一个“最优的”和“最和谐的”表层输出形式,从而揭示了优选论与经典音系学理论的本质区别。优选论与经典音系学的不同不仅体现在理论框架上,而且体现在OT的制约条件上,通过对比制约条件与改写规则、普遍原则之间的不同,以及它们对一些问题的分析方法,从而更加深刻理解制约条件的普遍性、可违反性,更加突出了其在解决诸如双重性问题、共谋问题等问题上的优越性;优选论所体现的理论优势无不是通过与传统的语法理论对比而得出的。如OT句法与生成语法最简方案的对比,更加清晰地表明OT作为一种语法理论可以应用到音系学之外的语言研究领域。第二章,作者回顾了优选论诞生之前音系学理论的发展变化,重点介绍了结构主义音系学和生成音系学的主要理论要点,包括区别性特征、SPE及后SPE理论等。此后的章节里面也都多多少少地加入了经典音系学知识,如触发和阻断效应等,以便读者掌握经典理论的基本内容,理清音系学理论的发展脉络,尤其是与OT的渊源关系,对后面的深入分析相当关键。在阐释连读变调的优选论分析之前,作者介绍了语言的韵律结构、汉语的相关韵律问题、声调和连读变调的理论研究,其中介绍了声调的自主音段属性和声调表征理论,对不同的声调表征模式进行了说明,为分析汉语方言连读变调提供了理论前提。此外,作者对生成语法、传统语用学的知识等也作了相应的阐释,成为完善理论发展体系中必不可少的一部分。优选论主体理论部分的详解主要在第三章。作者从基本思想、理论模式和原则及操作方法三个方面对优选论进行了全面的解释。其理论模式就是通过一定制约条件的交互作用,通过对候选项从输入到输出的筛选过程。如下图所示:

制约条件的层级体系是OT语法的核心。因此,制约条件从设立到表述是优选结果的关键所在,而标记性制约条件和忠实性制约条件之间的交互作用是优选论用以描述和解释语言现象的最重要的方法和手段。作者在第四、五两章对制约条件的交互作用进行了集中探讨,并且解决了经典音系学遇到的诸多难题,概述了紧要关系、和谐限定、和谐提升、非标记性隐现、局部合取等因制约条件的位置或性质不同所形成的各种关系,深化了对优选论重要观点和思想的认识。不仅仅这两个章节,实际上,优选论制约条件交互作用体现于全书的各个章节,可以看出其重要地位和作者的强调力度。

2.2 广泛丰富的实例分析

广泛丰富的实例分析是本书的一大亮点。全书有七个章节中各设置了单独一节的实例分析,而这些单独进行实例分析的章节特点就是这些实例全都是源于汉语语言现象,这也充分体现了国外语言学理论在汉语分析中的可行性及可操作性。优选论追求的是普遍语法和语言的普遍规则,由此而知,优选论的分析对象可以涉及不同的语言类别。本书中所体现的实例分析恰恰如此,除了占较大篇幅的汉语语言现象解析之外,还包括了藏语、处理共谋问题时所借助的Yawelmani语、说明触发效应的阿拉伯语、Tagalog语、Yucatec Maya语、美国英语、马来语(Malay)、Hixkaryana(巴西北部语)、非洲声调语言、两种班图语和Siane语(巴布亚新几内亚高地语)等;优选论在汉语普通话及跨方言的实例分析中的应用极大地丰富了其理论体系,同时也为我国国内语言研究者和优选论学习者提供了便捷的研究素材,另一方面用汉语实例说明优选论的思想和操作方法,更有利于国内读者理解、并深化对优选论的认识。本书中第四、五、六、八、九、十、十一章这七章单独的实例分析中,北京话儿化现象和天津话连读变调的剖析最为显著。在第六章中,作者在优选论框架内对北京话儿化的三种类型变化进行了说明,指出了儿化中的不透明现象,并提供了这一现象的和应理论解释,进而用优选论对其儿化特征、儿化音节的位置进行了分析并得到了北京话儿化部分制约条件的等级排列。从声调表征理论可以看出分析汉语连读变调要兼顾调值和调域两个层面,优选论对汉语连读变调的解释也不例外,并且还着重探讨了连读变调的方向性,也就是本书中解谜的天津话三字组连读变调。对天津话连读变调的优选论解析对解决汉语连读变调的复杂性提供了很好的可循性和参考性。除了上述北京话和天津话,为了详细说明优选论两类制约条件的交互作用及其相关问题,作者列举了汉语舌根辅音的腭化分析、口鼻元音(有限分布)、汉语普通话的舌尖元音的分析,北方官话的声调特点,汉语普通话的二合元音韵母结构,等等。汉语方言的多样性体现的也非常充分,诸如洛阳方言、潮州方言、烟台方言、商丘方言、济宁方言等,充分反映了优选论制约条件的普遍性,和制约条件的不同等级排列所揭示的语言或方言类型变化。此外,作者还介绍了运用OT解决英语中Wh移位、主谓倒置和do支持这三种句法问题,以及双向优选论对日常生活用语“赚钱、不赚钱、赔钱、不赔钱”的处理方法,等等。

2.3 充分细致的热点探究

制约条件的交互作用是优选论的重点,制约条件的不同等级排列可以表现出语言类型的变化。而在实际操作中,等级排列是要遵循一定依据的——制约条件之间是否发生冲突。在优选论的理论体系中,OT候选项竞选表(违反竞选表、比较竞选表)是用来表述交互性关系的重要方式,但语言的复杂性决定了制约条件之间的关系纷繁性,因此也就衍生出了两类制约条件交互作用所产生的一系列问题。其中,在本书中作者重点探讨了双重性问题和共谋问题这两个经典音系学无法避免的难题;因制约条件位置或性质不同而出现的紧要关系 (构成紧要关系的两个制约条件之间不发生交互作用)、和谐限定(阻止过度音变)、非标记性隐现(OT语法结构性的重要特征之一)、和谐性提升(制约条件标记性降低的一种排序)、程度性违反与非程度性违反等问题。由经典音系学的推导方法而产生的音系不透明现象被公认为优选论自诞生以来碰到的最具挑战性的问题。作者在第六章用单独一章的篇幅重点介绍了音系不透明现象产生的原因,即音系规则应用排序所产生的。通过探究一直以来针对音系不透明现象的不同对策,作者总结出:无论是改进音系表征结构和制约条件的形式,还是建立OT推导模式,都不能成为解决音系不透明现象的“优选”办法,而Mc-Carthy(1999,2003)的和应理论(Sympathy Theory)可以对这一现象作出系统说明并给出较为合理的解释。针对北京话儿化的解释不可避免地成为了解决音系不透明问题的一个重要进展。而为了探索新的方案,OT的理论便随之出现,作者在第十二章较为详尽地概述了Mc-Carthy的候选项链理论,通过改变生成器生成的候选项体现推导效应。另一个较为有影响力的探究莫过于对涉及声调和连读变调的天津话的分析,还包括了集Moira Yip,Hyman,Bao Zhiminghe和Duanmu等学者提出的不同声调表征模式在内的声调表证理论。分析汉语方言的变调应从调值和调域两个方面入手,又通过比较对天津话三字组变调的不同解释,提出了独到的分析方法,归纳出八点关键的理论问题和三点形成三字组连读变调复杂性的原因。

2.4多领域拓展和全方位发展

本书在第九、十、十一三个章节中分别介绍了优选论在句法、语法可学性研究、语用学和语义学领域的应用和进展情况。OT句法表述应数Grimshaw(1997)的研究最为突出,其着手点与OT理论的基本原则相一致并对英语中的Wh移位、主谓倒置和do支持三种句法进行了优选论分析;对OT语法的可学性的概括性说明依据Tesar和Smolensky(1993/1998)提出的制约条件降级演算系统(Constraint Demotion Algorithm,通常简称为CD):等级体系建立在输出形式和一系列制约条件基础之上,在结构描写基础上的语言习得过程为演算系统加工不断提供“新”的输出形式,促进层级化等级体系的形成和完善,确保了优选输出项的绝对优先权。从中可以看出OT音系和OT句法的研究都遵循了OT的经典理论模式,解释的是语言的产出过程;而OT在语用和语义领域的应用着重于语言的理解过程,并运用“双向优选论”处理语言的解释问题。优选论的多领域拓展充分表现出其很好的延展性和发展的全面性,并且,通过拓展,整合了学科知识,增加了实用性和应用的广泛性,极大地完善了自身的理论体系。

在本书最后一章,作者主要概述了有关制约条件的近期发展,如de Lacy的“标记性层级冲突说”、“功能主义优选论”的观点和从语法可学性角度,旨在解决“一对多”映射方面问题的有关制约条件取值分布的 “概率性优选论”。对优选论最突出的发展应属候选项链理论(OTwith Candidate Chains,简称OT-CC),这一理论把推导思想引入了生成器之中,把单一的候选项变成候选项序列并将和谐性提升运用到分析候选项序列连续的局部性不忠实映射上。在解决反阻断、反馈给和多个并存的音系不透明现象过程中,OT-CC的分析方法使得OT更具有说服力和解释力。OT的这些发展很大程度上解决了其提出以来所面临的问题和不足,尤其是候选项链理论,修正和改进了优选论,使之更具普遍性意义。

3.简评

本书结构安排紧凑,章节之间有较高的衔接度。作者不仅全面系统地介绍了优选论的理论框架和原则方法,而且糅合了近年研究的新发展和热点问题,最主要的是结合汉语实例,用西方语言学理论分析汉语语言现象,如普通话二合元音、连读变调等;不仅有应用于音系学的分析,而且有句法、语言习得等领域的拓展。通览全书,内容新颖丰富,脉络清晰。本书每个篇章之间既联系密切,又可独立成体。每个章节论述全面、主次分明,介绍具体,例证语料丰富、充分且有代表性,尤其是章节里OT与经典音系学理论的对比分析,在说明OT优越性的同时还指出了目前存在的问题。另外,每个章节的前言和小结发挥的作用不可小觑,这两部分内容不只在其对篇章内容的概括性把握上,更在于它为读者提供了许多值得进一步推敲的“点”,具有很大的启示和指导作用,是广大读者学习和探讨优选论的一本首选之作。

[1]Grimshaw,Jane.Projection,heads,andoptimality[J]. LinguisticInquiry,1997,(28):373-422.

[2]McCarthy,John J.Sympathy and phonological opacity[J].Phonology,1999,(16):331-339.

[3]McCarthy,John J.Harmonic serialism and parallelism [A].In Proceedings of the North East Linguistic Society[C].Amherst(Mass.):GLSA,2000,(30):501-524.

[4]McCarthy,John J.Sympathy,cumulativity,and the Duke-of-York gambit[A].In C.Fery and R.van de Vijver.(eds.)TheSyllableofOptimalityTheory[C].Cambridge:CambridgeUniversityPress,2003a:23-76.

[5]McCarthy,John J.OT constraints are categorical[J]. Phonology,2003b,(20):75-138.

[6]Prince,Al&P.Smolensky.Optimality Theory:Constraint Interaction in Generative Grammar[J].Technical Report no.2 of the Rutgers Center for Cognitive Science.Piscataway.N.J.RutgersUniversity,1993.

[7]Prince,Alan.Comparativetableaux.2000,ROA-376.

[8]Tesar,Bruce and Paul Smolensky.Learnability in optimality theory[J].Linguistic Inquiry,1993/1998,(29):229-68.

[9]Yip,Moira J.Tone[M].Cambridge:Cambridge UniversityPress,2002.

[10]闫小斌,马秋武.中国优选论研究十年[J].外国语言文学,2007,(2):83-86.