环形支撑在苏州古城区超大型深基坑支护中的应用研究

2011-02-26雷秋生李苏春

雷秋生,李苏春

(江苏省纺织工业设计研究院有限公司苏州勘察分公司,江苏苏州215001)

随着高层建筑的增多和城市用地的日益减少,地下空间开发利用已成必然,涉及到岩土条件、周边环境保护和施工要求等许多问题的深基坑工程越趋复杂,使基坑工程成为岩土工程中的一大热门问题。而像苏州这种高速发展的城市中基坑工程的迅猛出现,给当地的岩土勘察设计企业带来了机遇,同时也带来了挑战。基坑工程的实践性很强,工程类比和工程经验在基坑工程的设计和施工中起着非常重要的作用[1-2]。本文以苏州美术馆新馆、文化馆新馆和名人馆基坑工程为背景,以期为苏州地区基坑围护设计和施工提供参考。

1 工程简介

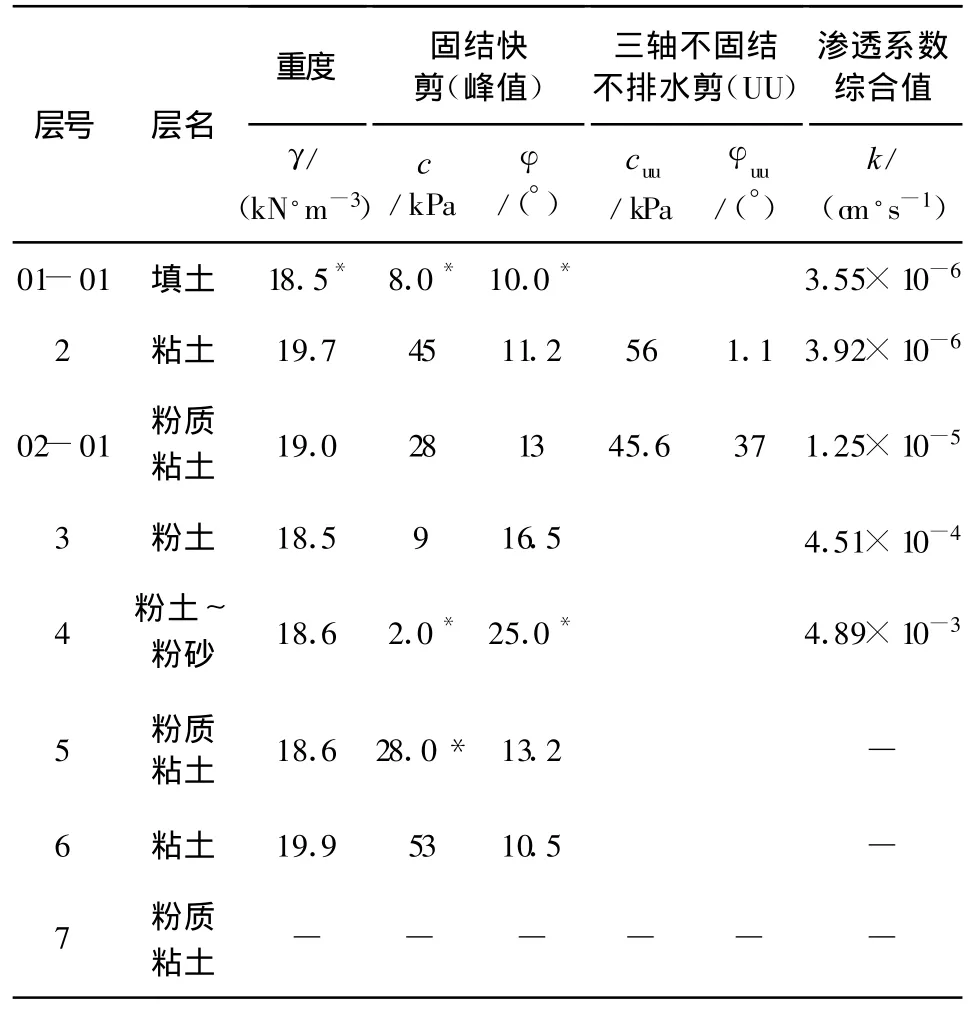

苏州美术馆新馆、文化馆新馆和名人馆项目位于苏州桃花坞一带,周边与朴园、昆剧传习所、丝绸博物馆、唐寅故居遗址相邻,与北寺塔相望。该项目共占地22 404 m2,总建筑面积32 684 m2,地上2层局部3层,地下2层,如图1所示。该工程是苏州市继苏州图书馆、苏州博物馆新馆建设后,又一项重要的文化标志性工程[3]。

图1 苏州美术馆新馆、文化馆新馆和名人馆项目全景图

该基坑开挖面积约1.89×104m2,开挖深度约11.2 m,局部入口广场挖深仅约5.5 m。

2 周边环境概况

该工程位于苏州市平江区,属于苏州市古城区的复杂环境地段。基坑东侧的人民路和北侧校场桥路,均为重要的市政交通要道,其下敷设有不同类型的管线。西北角分布有待后期迁移的变电所,且紧靠结构外墙线。基坑西侧紧邻河道,河面宽约10.0 m,水深约1.8 m。东南角分布有多处5层浅基础的多层住宅及1层的临时建筑,距基坑最近距离不足2.5 m,对基坑围护提出了很高的要求。

3 工程地质及水文概况

根据基坑开挖深度,对基坑稳定与变形产生影响的土层主要包括7个土层。该地基表层为杂填土层,大部分夹块石、碎石,局部夹有淤泥质填土和有机质;该层最大厚度达4.8 m,且局部范围内存在地下障碍物,为苏州古城区典型的杂填土区,同时富含大量的孔隙潜水。下伏粘性土层透水性差,是较好的隔水层。黏土下部为具一定承压水头砂性重、透水性较强的粉土及粉砂层,是基坑渗漏和流砂、塌方的多发地层。该层厚度约10 m,且承压水头高达5.5 m。

基坑坑底落在粉土、粉砂层上,各土层分布情况及其物理力学指标见表1。

表1 基坑支护设计岩土参数

4 基坑支护方案

4.1 工程特点与难点

本工程基坑面积近2×104m2,开挖深度达11.2 m,施工工期紧,开挖区1层地下室与2层地下室紧邻。整个基坑延长米约460 m,周边环境和地质条件复杂,基坑施工过程难以采用常规支撑围护方案和施工手段,施工技术要求高,其主要难点如下:

(1)本基坑工程位于古城区,周边环境相对复杂,两面为市政道路,一面临近已建建筑,一面距离河道较近。重点保护对象较多,对沉降和变形要求较高。

(2)基坑开挖面积大,开挖深度深浅不一,研究采用经济合理的基坑围护结构和支撑系统合理安排施工顺序是工程成败的关键。

(3)基坑位于苏州市古城区,施工场地狭小,形状较不规则,选择合理新颖的基坑支护形式,同时解决基坑土方开挖、降水和主体交叉流水施工,是确保施工安全,加快施工速度、降低工程成本的重要问题。

(4)做好周边环境和围护结构的现场监测,以信息化指导施工是整个基坑施工中的重要环节。

4.2 基坑支护方案的选择

受周边环境、岩土条件及工程进度等的影响,结合苏州地区的围护经验,本方案中摒弃了施工难度较大及造价对受工期限制的SWM工法和对周边环境影响较大的斜拉锚围护形式,而是采用钻孔灌注桩+内支撑(环形)的围护形式[4]。

由于挖深11.2 m的区域平面尺寸近似方形,采用钢筋混凝土圆环形内支撑,比传统的对撑、角撑在挖土空间上占有优势。挖深5.4 m的区域可借助于统一的止水帷幕,采用复合土钉墙的围护形式,巧妙地将整个深浅不一的基坑分成两个相邻基坑进行考虑。但是这种相邻基坑并不是简单地分割成深浅2个基坑,而是利用施工顺序既分别对待又作为一个有机的整体来考虑。

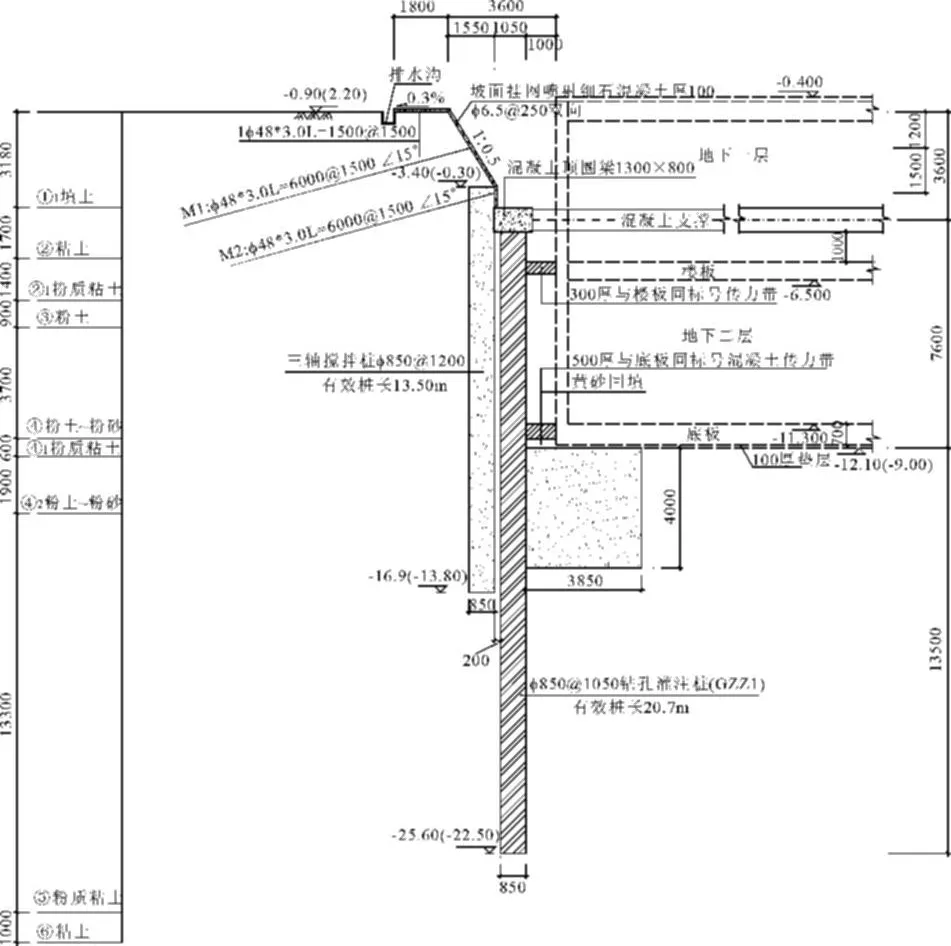

4.3 基坑围护结构

钻孔桩桩径Φ 850 mm,有效桩长20 m;为减少基坑长边尺寸效应,于基坑中部区域桩径增至 Φ 950 mm,桩长不变;靠近南侧已建建筑区域桩径增至Φ 1 050 mm,桩长21 m,以控制基坑开挖对浅基础的多层建筑的影响。钻孔桩外侧采用Φ 850三轴水泥土搅拌桩作为止水帷幕。基坑典型剖面图见图2。

图2 基坑围护典型剖面

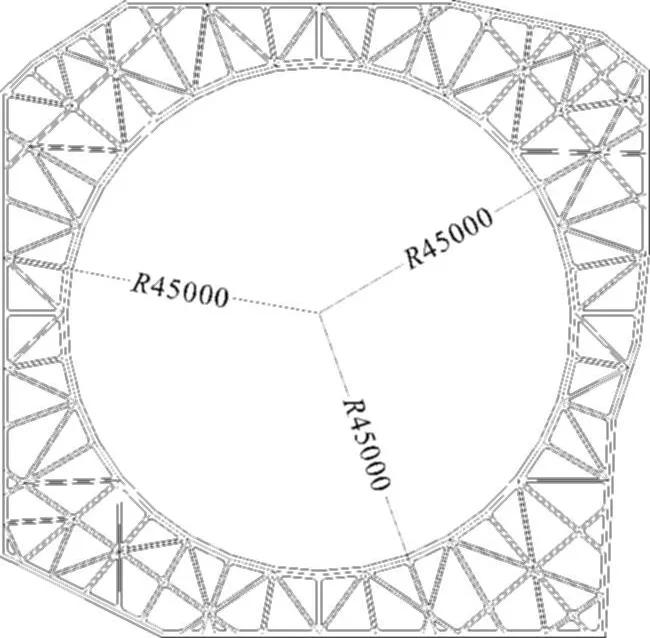

4.4 坑内支撑体系

坑内支撑体系采用1道圆环钢筋混凝土桁架水平支撑,如图 3所示。水平支撑体系中心标高-3.90 m,环撑直径90 m。桩顶圈梁断面1 300 mm×800mm,支撑圆环断面1 500 mm×800 mm,腹杆断面800 mm×800 mm,联系杆700 mm×800 mm;支撑混凝土标号采用C30。

图3 钢筋混凝土支撑平面图

为支承直径达90 m的圆环水平支撑的自重及上部施工荷载,同时为抵御水平支撑在坑外主动土压力作用下产生的沉降或隆起,以控制圆环水平桁架支撑的平面外失稳[5],沿圆环均匀设置了480 mm×480 mm的4L140×14钢格构柱,钢格构柱通过与之连成一体的钻孔灌注桩与土体嵌固。格构柱共布设45根。

4.5 浅部土体的稳定措施

结合周边环境及地质条件,经过理论分析和软件试算,基坑工程挖深在11.2 m的深度下,传统方案应当采用两道支撑。但是,在稳定浅层土体的前提下,降低第1道支撑的高度,可以有效控制支护桩的弯距和位移,从而实现1道水平内支撑的围护方案。

采用1道支撑,不仅可以减少支撑的造价,还可以较少挖土施工难度,在保证基坑安全的前提下,实现经济最优。但做到这一点,浅层土体必须在其它无支撑支护体系的保护下才能得以实现。

基坑边坡浅层土体主要以杂填土和粘土为主,采用土钉墙支护,相对于其它无支撑围护方法如搅拌桩重力式坝体,更经济、更安全;土钉的排数和长度均可控制以避免对周围管线的影响。对于河道及近邻房屋区域,采取多排低压注浆加固处理,有效减少基坑开挖带来的浅层杂填土体变形对已建建筑的影响,同时隔断河水与基坑的水力联系。

4.6 支撑栈桥

为考虑大型基坑开挖和施工要求,在基坑东侧设置一专用分离式栈桥,以保证坑内土方外运顺畅及圆环对称均匀受力。栈桥由栈桥梁、桥面及支承立柱三部分构成,栈桥总长23 m,宽8 m,高9.0~11.2m;栈桥立柱间距约8m。为增强栈桥的整体稳定性,竖向设置了型钢剪刀撑。

5 监测结果

在土方开挖和地下室结构施工过程中,对周边环境包括道路管线、周边建筑物、地下水位及基坑结构本身包括围护桩、支撑体系、立柱等进行变形及内力监测,共布设约100个监测点。

从基坑开挖到支撑拆除,坡顶累计最大变形值为43.0mm;桩顶圈梁沉降最大值为6.7mm,隆起最大值为9.8mm;基坑深层位移最大值约30 mm,深度在桩顶下6m左右;支撑立柱最大隆起17.8 mm。从监测结果来看,变形及内力监测值较大点主要发生在基坑西北角区域,原因在于西北角区域由于变电所影响施工进度导致混凝土支撑养护时间偏短,土方开挖速度较快,而后及时调整挖土顺序,对称挖土,使各监测点数值基本上收敛[6]。

在整个基坑实施过程中,最引起关注的是支撑轴力的变化。特别是环梁轴力,其值普遍较大,最大值已达17 478.9 kN。特别是在8月份,高温天气对应力计测量影响较大,上下午测量值差值达1 000 kN。从支撑轴力的全过程变化曲线(图4)可知,支撑轴力随挖深增加而加大,环梁轴力增长较快。由于环梁尺寸断面较大,刚度较高,虽然测量轴力较大,但尚未出现任何裂缝。

图4 ZL04、ZL06、ZL12、ZL13、ZL15支撑轴力的全过程变化曲线

根据本工程基坑实测监测数据,个别实测的累计值尽管较大,但仍在控制范围内,由于在挖土过程中及时采取相应的措施,未对基坑及周边环境、正常运营产生影响。

6 结 论

(1)苏州美术馆新馆、文化馆新馆和名人馆基坑围护,经过精心设计和施工过程中的有效控制,克服种种不利的施工条件,化解基坑工程的施工风险。既取得了环境保护、工程安全的预期成效,又取得了较高的经济效益和较好的社会效益及环境效益,为苏州古城区复杂地质和周边环境条件下超大深基坑围护工程的设计、施工提供了比较成功的经验。

(2)该基坑深度达11.2 m,采用钻孔灌注桩+三轴深层搅拌桩止水帷幕的围护结构,尽管在周边环境较为复杂的情况下仅采用1道钢筋混凝土内支撑,其刚度亦能满足周边环境要求,具有良好的技术经济效果。

(3)采用环形内支撑体系配合分离式栈桥,使基坑开挖受力均匀,并在中部形成一个较大的挖土空间,为土方开挖带来极大方便,大大缩短了施工工期。

(4)对于深浅不一的深基坑工程,采用统一的止水帷幕,通过施工顺序安排,巧妙利用浅坑区为深坑区的施工场地,可以使复杂围护简单化,即经济可行又合理有效。

(5)在杂填土较厚的古城区利用低压慢速快凝注浆加固杂填土是一种非常有效的方法。不仅大大提高杂填土的强度,同时能形成有效的挡水帷幕。为古城区10 m以上深基坑开挖采用1道支撑提供了有利的条件。

(6)通过监测表明,对于10 m以上大型深基坑采用1道环型内支撑,环撑的变形以隆起为主,环撑为非对称受力断面,轴力监测应至少采用4道以上应力计,并合理安排监测时间避开高温影响以准确量测环撑轴力。对称均匀挖土是环撑设计的重要控制环节,过度的非对称挖土会导致局部杆件受拉现象,施工应避免类似工况的发生。

(7)监测工作是深基坑安全及周边的建筑物、道路、管线等环境保护的最后一道防线,加强监测为信息化施工提供了指导,是保证了基坑安全的有利手段。

[1] 刘国彬.王卫东.基坑工程手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2009:1-4.

[2] 中国人民共和国建设部.JGJ120-99.建筑基坑支护技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,1999:1-90.

[3] 雷秋生,等.苏州美术馆新馆、文化馆新馆、名人馆基坑围护设计方案[R].江苏省纺织工业设计研究院,2009:1-45.

[4] 周小华.苏州轨道交通1号线深基坑围护设计的思考[J].水利与建筑工程学报,2010,(4):167-168.

[5] 张宏刚.深基坑支护失效模式初探[J].水利与建筑工程学报,2010,(5):110-112.

[6] 雷秋生,等.苏州美术馆新馆、文化馆新馆、名人馆基坑监测资料分析[R].2009:1-25.