当代语境下的“写意式”改编——解析姜文电影的改编策略

2011-02-15吴丽佳

文/吴丽佳

姜文至今为止执导的四部电影均改编自我国当代小说,其中,《阳光灿烂的日子》改编自王朔的长篇小说《动物凶猛》、《鬼子来了》改编自尤凤伟的中篇小说《生存》、《太阳照常升起》改编自青年作家叶弥的短篇小说《天鹅绒》、《让子弹飞》改编自马识途历时四十年所作的系列小说《夜谭十记》中的“盗官记”。姜文在十七年间才拍了四部电影,但是这几部作品均取得了不俗的成绩:《阳光灿烂的日子》不仅获得了威尼斯电影节等许多国际电影节的重要奖项,还被美国《时代周刊》在1995年底将其评为“九五年度全世界十大最佳电影”之榜首;《鬼子来了》获得2000年戛纳电影节评委会大奖;《太阳照常升起》具有强烈的魔幻现实主义色彩,多重叙事手法和史诗风格使得该片成为中国影史上奇异的经典之作;《让子弹飞》艺术与商业的双赢是中国影坛难得一见的景观。可以说,导演身份的姜文已经日渐成熟,占据中国影坛乃至世界影坛的一定地位。

姜文选择这四部在作家身份、体裁、题材、风格都大相径庭的作品作为改编对象,究竟立意为何?在小说向电影的艺术形式与审美转化过程中,姜文采取了何种独特而创新的改编策略?从文学中汲取电影艺术创作的营养是电影发展的重要支脉,如何在作品中将文字与影像酝酿成甘醇的“美酒”,改编策略才是真正的“酵母”。本文试图从姜文电影的改编策略探索与反思当代中国电影如何更好地从文学作品中汲取艺术养分。

小说与戏剧作为叙事艺术成为电影创作的素材乃至直接改编成为电影一直是电影艺术发展的传统之一。显而易见,文学作品改编为电影的关键问题是如何处理好“忠实与创新”。文学作品不仅为电影提供素材,也是电影获取艺术灵感的来源。将文学作品原汁原味地做“忠实”的视觉化处理是一种成功;而不拘泥于原作的情节、人物,仅把握原作的主题、风格等精髓并进一步提炼、升华成为风格独特的电影则是更具有挑战性的创新。姜文的《阳光灿烂的日子》属于前者,其它三部电影则属于后者。电影《太阳照常升起》甚至被形容为“丧心病狂的改编”,改编自仅有八千字的短篇小说。姜文有他自己的看法:“其实我也不是故意要改得面目全非,只是你想把它翻译成一个电影,是视听的东西,那所谓忠实原作就非常值得怀疑,人家不是为电影写的,它在文字上是好东西,但你没法把它变成影像……怎么把思维变成行为,是从小说改编成剧本的重要环节。电影说到底是行动。”[1]

小说改编成电影必须符合电影艺术的要求,改编者的关键作用不言而喻。就改编者而言,一般分三种情况:“一是作者自己捉刀;二是由电影剧作名家出山,改编后交给导演,导演按图索骥;三是导演看中原著,请富有经验的电影作家根据导演的授意改编,导演可能会参加改编,有时导演自己亲自动手改编,编剧与导演合二为一。”[2](P184)姜文属于第三种情况,他导演的电影的编剧往往也不止一个,《让子弹飞》甚至先后由六个编剧进行改编。每一位编剧的加入、每一个新的改编版本都为剧本创新注入了思考与体验。从姜文电影的主要编剧述评中可以看出,他参与了除《动物凶猛》以外的其它所有剧本的改编。他说:“我不是一个有着丰富阅历的体验型的写作者,我依靠的是想象和思考。”姜文的丰富阅历、表演经验、艺术直觉和平素的文学素养、艺术想象力相结合,其电影改编不再是对小说的“复制”,而是多方位的重新创作。

反观当下中国电影的发展,以张艺谋、陈凯歌为代表的第五代导演告别了具有民族视野、苦难意识的宏大叙事,实现了商业化的转型;以贾樟柯、王小帅等为代表的第六代导演则将视角聚焦于当下社会,以鲜明的个人风格强调对个体生命的关注。因此,如何在新世纪中国电影创作中寻找到宏大叙事与个体关怀的有效结合是非常重要的。

一、历史时代的个性选择

姜文电影所改编的小说既不是鸿篇巨制的“文学名著”,也不是大众熟知的畅销小说(即便王朔的小说知名度较高,但《动物凶猛》也不是以商业性见长),在作品类型、体裁、题材、风格上也差之千里。但是,从整体上考量则可以发现,姜文电影选择改编的作品所反映的均是近现代中国较为动荡的重要历史时期,包括民国、抗战和文革时期。当然,涉及到中国这几个时期的电影作品可谓多如牛毛,也不乏佳作,但是它们往往只停留在对民族历史灾难和人物坎坷命运的写实性叙事层面上,并最终将电影主题导向正义的胜利或生命的顽强。而姜文电影却从个体生命的独特体验出发,以夸张、荒诞的电影语言和叙事方式破坏这一固化的叙事模式和主旨追求,以极具象征性的镜头将历史时代做了浓缩的却又生动的呈现,以新的视角来审视这些过往的历史。姜文的两部与“太阳”有关的电影《阳光灿烂的日子》和《太阳照常升起》都是文革时期的故事。在一般人眼里,“以阶级斗争为纲”的文革破坏了社会经济、文化、科学、教育等诸多方面的发展。1980年代开始批判、反思文革的文艺作品不断问世,电影作品也为数不少,包括《蓝风筝》、《霸王别姬》、《爱情的牙齿》等等,这类影片以悲剧形式深刻反思文革对人性的摧残。以陈凯歌导演的《霸王别姬》为例,其中对菊仙、程蝶衣、段小楼进行批斗的场面、菊仙愤而上吊等情节的展示,都生动再现了那个动乱的年代。反映文化大革命的电影有很多,姜文却是第一个成功地逃出了那些政治话语的陈词滥调的导演。电影《阳光灿烂的日子》仅从剧名上,就可以看出姜文对文革时代做了别于他人的独特呈现,它模糊了文革的政治背景,将焦点对准了记忆中青少年的成长历程,在阳光灿烂、青春恣意的生命体验面前,历史的伤痛显得淡如微风却真实吹拂。诚如李敖在《准伤痕文学》中写道的:“邓小平以八个字批评文革以后的‘伤痕文学’,八个字是∶‘哭哭啼啼,没有出息。’为什么‘没有出息’?因为‘哭哭啼啼’是弱者的表征,强者绝不如此。强者是要据理力争、挺身而斗,强者并不自怜自己的伤口,强者关心小孩子的未来,千千万万小孩子的未来。”[3]姜文的电影聚焦青少年,也将其作为强者的个人特质表现得淋漓尽致。

《阳光灿烂的日子》是姜文电影中最为忠实原作的一部,主要原因是姜文在《动物凶猛》中找到了自己的少年影子和生命体验,他说:“王朔的小说就像是引线和炸点,把埋在我心里的东西炸开了。我每次在翻小说写剧本时,都是在找炸点,在炸开的瓦砾里面去找。王朔的小说有这样的力量,有这样的爆破力。这对我来说是很重要的。炸开之后,有多少是小说里的,有多少是我自己的,我已经不是很清楚了。但我知道,精神还在,因为王朔的小说,使我很清楚地摸到了这根筋。”[4]可见,对于成长于文革时期的青少年,他们有着共同的生命体验,荒诞的并不是对青春的热烈渲染,而是苍白残酷的政治。

《太阳照常升起》虽然仍以知青下乡的文革时期为时代背景,但其内涵早已超越对这一历史现象的记录,它以荒诞和象征的手法、复调式结构,囊括了人的种种生存境遇,从欲望到尊严,从梦境到现实……姜文在接受采访时坦言:“这个片子从表面上看,远到50年代到现在(都可以),其实北京只是背景,跟真正的人物心理只是起到一个依托的作用,并不是只是那个年代才能发生的事,也就是说这不是个时代剧,而是个以人物为主的剧。”[5]《太阳照常升起》包括了以疯、恋、枪、梦为主题的四个电影片段,这四个部分故事既相互独立又互相指涉,造成了“走迷宫”似的观影效果。姑且先不去解读具体情节人物,这四个主题足以显示姜文对人生的独特思考:“我的片子从《阳光灿烂的日子》到《鬼子来了》一直有这四个元素。只是《太阳照常升起》把这四个元素分门别类地给拍了。”[6]原作《天鹅绒》也并不重在反映文革时代的政治斗争,它探讨的是物质贫瘠年代如何维护人性尊严,虽有一些情节和人物为影片所移植,但电影明显将故事背景衍生到人类的生存。可见,《太阳照常升起》这部电影不仅疏离了传统电影的表现方式,也疏离了时代,并在主题上实现了对原作的超越。

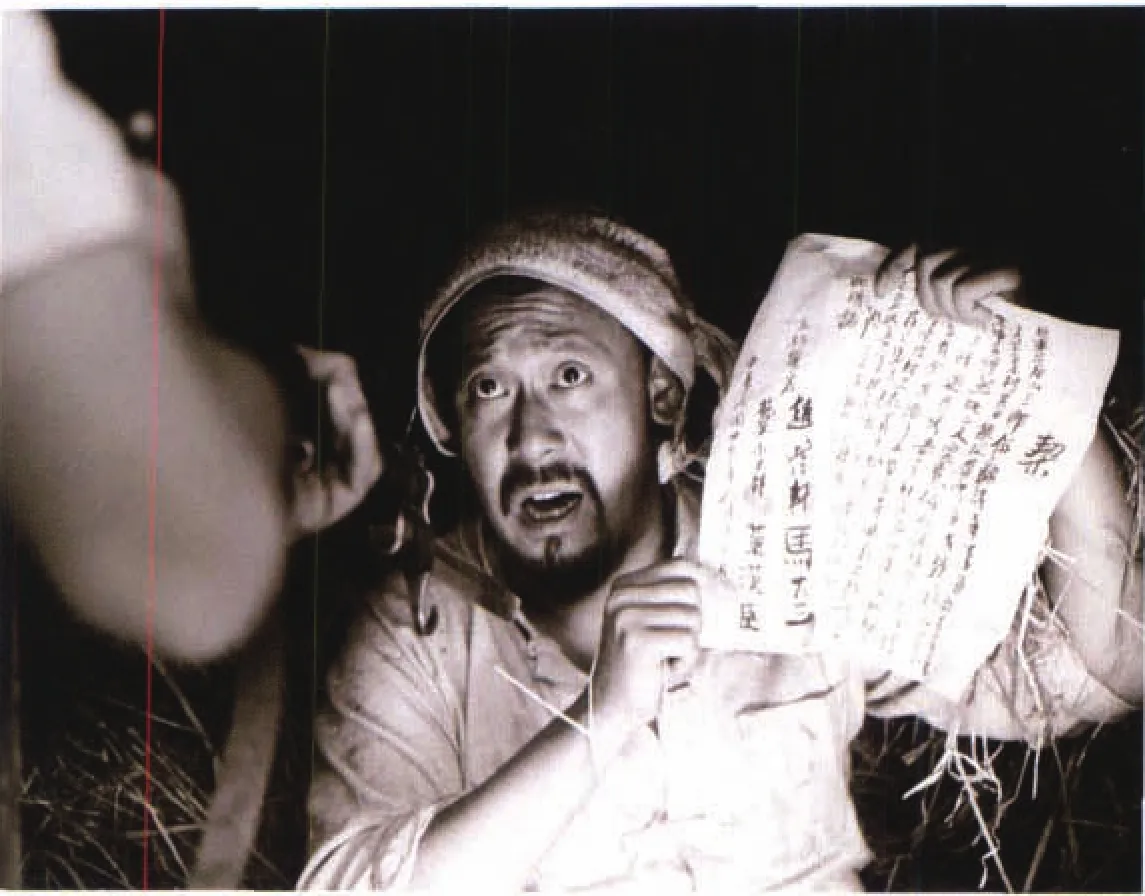

电影《鬼子来了》剧照

电影《让子弹飞》剧照

《鬼子来了》和《让子弹飞》分别是抗日战争和民国时期的故事,姜文依旧“不走寻常路”。以往的抗日电影或者是反映战争残酷、激励军民抗战的政治武器,如《八百壮士》(1938年)、《胜利进行曲》(1940年);或者是描写正面战场、塑造正面形象的典型抗战电影,如《长空万里》(1940年)、《地雷战》(1962)、《地道战》(1965年)等。与这些以宏大场面、恢弘气势见长的反映抗日战争题材的电影不同,《鬼子来了》反映的是抗战后方的一个小村子里几个村民就如何处置战俘展开的故事,该片从传统抗战电影为国为党的宏大叙事中脱离出来,深入挖掘了民族心理,实现了对民族性的严肃拷问。原著小说《生存》探讨的是人的生存本能问题,“缺粮/饥饿”是小说的关键词,正是迫于饥饿,村民才有俘虏换粮食的计策,这个计策没有实现,反而导致一队人马饥寒交迫、葬身山谷。在电影《鬼子来了》中,“缺粮/饥饿”虽然是关键情境之一,但是,真正挑战生存、葬送全村人生命的不是“饥饿”,而是对强权、无力的恐惧和屈从。可见,这一主题的变化与深化,正是姜文电影在改编中不拘泥于对原著的忠实,往往实现更卓绝的主题提炼的结果。

《让子弹飞》的时代背景是北洋军阀时期,这是一个卖官鬻爵、百姓遭殃的时代,也是一个群雄并起、争权夺利的时代。姜文将这一时代背景和自己的想象力相结合,制造出一个乱世出英雄的、充满个人理想的激情时代。《让子弹飞》中张牧之从“土匪”变成了“鹅城”县长,不是欺善怕恶而是惩恶扬善,成了百姓口中的张青天。原作《盗官记》中的张牧之出身悲惨,他的妹子被地主强奸了,他的父亲状告不成反遭杀害,他走上传奇之路的出发点更多是个人复仇,而电影中的张牧之则是带有理想主义和英雄主义的时代“拯救者”,他“十七岁便从讲武堂出来,追随过松坡将军,给他做过手枪队长。”由于军阀混战,他落草为寇,成了土匪张麻子。张牧之具有理想主义精神和英雄主义情怀,集智者、勇者和侠者于一身,他要实现的是一个公平、没有特权阶级的社会。虽然电影中的张牧之兼有“土匪”和“县长”的双重身份,但是他反抗强权、讲求民主、追求平等,以县长的身份参与政治,践行他的政治态度和人生理想。张牧之身上集中体现的反倒是知识分子的信仰和抱负,并奉行明知不可为而为之的儒家殉道精神,坚持着自己的英雄主义、理想主义。电影中的张牧之是捍卫理想与道义的“孤胆英雄”,这与原作中其思想所呈现的一心为“私人恩怨”的蒙昧思想状态是有天壤之别的。可见,电影《让子弹飞》借用北洋军阀时期“时势造英雄”的传奇故事模式,所探究的远不仅仅是英雄的品质,更包含了对人性、政治、民族等多层面的深入思索。

二、重塑人物形象

姜文电影对原作的改编不仅在时代选择、主题深化上独具特色,它们对于原作人物形象的重新塑造也显示了独特魅力。在姜文电影改编的过程中,情节增删、人物增删时有出现,有时,人物的性格特点也产生了巨大变化。将自我体验与思考注入人物、重新塑造人物(尤其主要人物),是姜文在电影改编中对人物处理的重要方式。

王朔六万多字的小说《动物凶猛》被改编成了长达九万字的电影剧本,可见,姜文对于第一次执导的影片做足了功课。但该片仍属于平行移植,马小军的性格特点与小说并无太大出入,倒是姜文为马小军注入了更多的个人经历和体验,“王朔小说中的东西与我的背景比较接近。他的小说使我情不自禁地想到我个人的生活,所以我在改编剧本时,我也把我自己的东西放进去。”[7](P78)《阳光灿烂的日子》中马小军两次面对镜子发泄情绪的情节是小说中所没有的,也就是姜文“把自己的东西放进去”了:第一次,马小军身着父亲的军装、胸前挂满了各式徽章、充满激情地在镜子面前喊道:“敬礼,齐步走。请首长放心,我们保证完成任务……”;第二次,马小军从派出所回来,龇牙咧嘴地以模仿警察的方式发泄不满:“你把我那根儿腰带拿回来,我那根儿,找去,你不是牛逼吗?你不是横吗?你现在怎么怂了,你还甭跪着求我,甭掉眼泪,我就不吃那一套。……”但这两个情节使得马小军年少轻狂、渴望成长的形象迅速生动起来。

《鬼子来了》里的马大三即为原著《生存》中的赵武,他在人物塑造上做了较多更新。小说中的赵武是一个集中了“抗日村长”、“慈父”和“情人”三重身份的好人,他关心全村人的安危、疼爱孩子、体贴情人,“村长”身份尤其突出。而电影中的马大三则只是挂甲台的一个普通村民,“突如其来”的两个俘虏,改变了马大三的命运。可见,卷入战俘事件和死亡悲剧的马大三没有“村长”身份的负累,电影将其塑造为一个平凡的小人物,他既有将战俘问题演化成全村人生死问题的小奸诈,也有最后血洗俘虏营的大气概;既有不忍手刃花屋小三郎的怯懦,也有与日军战俘换粮食的胆识……影片全面呈现了马大三的复杂而微妙的心理,更加强了这个人物的真实性和悲剧性。

《让子弹飞》中的主角其实是张牧之,但是张牧之冒名顶替马邦德当上了鹅城县长,所以在影片中他大部分时间是叫“马邦德”的。这里必要先对《盗官记》中的“县长”做一个说明,原作中有两位县长:其一是原来上任的县长王家宾,他坐轮船上任的时候意外落水死了。会计主任献计让秘书师爷冒充王家宾当上了县长。替代师爷继任的“张牧之”县长原本就叫张麻子,也就是县政府贴着告示要悬赏通缉的土匪头头,后来被陈师爷改了个“张牧之”的优雅官名。而电影中的张牧之是“土匪”县长一直使用的名字,少了秘书师爷上任县长、逃跑等情节。电影单刀直入,以张牧之为首的土匪跟刚上任的县长部队进行了一场“枪战”,要去上任的县长没死(这个要去上任的县长叫马邦德,也就是后来“土匪”县长张牧之身边的汤师爷),死的是师爷。电影的改动将真假县长作了鲜明的对比,真县长善于周旋、一心图利,假县长有勇有谋、一心为民。《盗官记》中张牧之愤世嫉俗,“张牧之和他的跟班们早就听说过这个县里的这些乌龟王八蛋,早就想一个一个地捉来,一刀一刀地砍掉。现在这些家伙就站在眼前,还要和他们又是拱手,又是点头地应酬,也真叫人憋气了。”[8](P75)电影中的张牧之则兼具匪气和道义,他拒绝向黄四郎下跪,“我为什么要上山当土匪,我就是站着的脚跪不下去。”他也拒绝百姓对他下跪,他告诉百姓他要的是“公平、公平还是他妈的公平”。 张牧之对待“下跪”这个封建时代的标志性动作的态度,足以管窥其不是一般的个人式英雄,而是主张平等、追求民主的理想人物的化身。

除了对主要人物的重新塑造外,姜文电影总是将原作中的一些次要角色也做生动的展现。以“疯子”的形象为例,《阳光灿烂的日子》中的古伦木是马小军成长经历中的一个见证者,是一个不可缺少的角色。少年时期,马小军和同伴们常戏谑地叫他“古伦木”,他的回答是“欧巴”。当现实生活中的马小军们坐在小轿车里在长安街游荡,再次喊着偶遇的古伦木,古伦木则不再回答“欧巴”而是骂他们“傻B”。古伦木似乎成为一个清醒的批判者,反过来嘲笑那些物质富足却精神空虚的马小军们。电影将童年与少年的成长记忆以带着阳光的暖色调呈现,却将成年后的现实世界处理成黑白影像,色调的对比说明,现实生活远远没有回忆来得精彩。《鬼子来了》中的“七爷”也是一个疯疯癫癫的形象,他每次出现都歇斯底里地不断喊着:“我一手一个掐巴死俩,刨坑埋了!”马大三和其他村民如果听了他的疯话,把汉奸和俘虏埋了,也就不会有“屠村”的悲剧发生。影片中这些疯子形象的出现,极具反讽性。“疯癫是最纯粹、最完整的错觉(张冠李戴、指鹿为马)形式……透过疯癫建立起一种平衡,但是疯癫用错觉的迷雾、虑假的混乱掩盖了这种平衡;这种构造的严整性被精心安排的杂乱无章的外表所隐匿。”[9](P29)呼应姜文一直以来力图在电影中呈现的四个元素之一的“疯”,似乎可以窥探他对于人生的理解,“疯”以一种看似非理性的状态面对的恰恰是无理性的疯狂世界,生活的失常使得“疯子”显得更像看透人性本质的智者,他们的言语行为,正是对人生的最好解读。

“在将一部好的小说改编成影片时,所谓责任感的问题,照我来看,主要就是尊重原材料……在必要时,你必须大胆地丢开原著。可是某些关键性的场面和性格的某些方面都必须保留。”[10]可见,姜文电影正是保留了原作的关键性场面和性格的某些方面,并加以渲染、强调、深化等艺术处理,继而,在时代背景、人物形象、主题深化等方面再大刀阔斧地进行风格化、写意式的改编。总之,姜文电影对于文学作品的改编,不是将文学作品中的情节、结构、人物、环境、语言等简单转化为电影的视听语言,而是立足于丰富真实的个人体验,把握原作的文学精神和艺术风格,进而实现极具创造性的电影创新。

[1]蒯乐昊.姜文:我永远是一个业余导演[J].南方人物周刊,2010(43).

[2]刘明银.改编:从文学向影像的审美转换[M].中国电影出版社,2008.

[3]李敖.准伤痕文学[EB/OL].(2010-06-16)[2011-05-04].http://kan.lee.ao.blog.163.com/blog/static/8991 7447201051610425218/.

[4]苏牧.王朔与姜文[EB/OL].(2007-06-16)[2011-05-04].http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b851ca1010006w9.html.

[5]孙冉.姜文:我不想与他人为伍[J].中国新闻周刊,2007(31).

[6]《大众电影》采访姜文. 姜文:它是我心中的太阳[J].大众电影,2007(18).

[7]李尔葳.汉子姜文[M].沈阳:春风文艺出版社,1998.

[8]马识途.夜谭十记:让子弹飞[M].西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2010.

[9](法)福柯.疯癫与文明[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003.

[10]杰里·华德.银幕上的改编[J].电影评论,1954(5).