重庆江北国际机场T3航站楼地面交通中心功能优化研究

2011-02-09祝烨

祝烨

(重庆市城市交通规划研究所 重庆 40020)

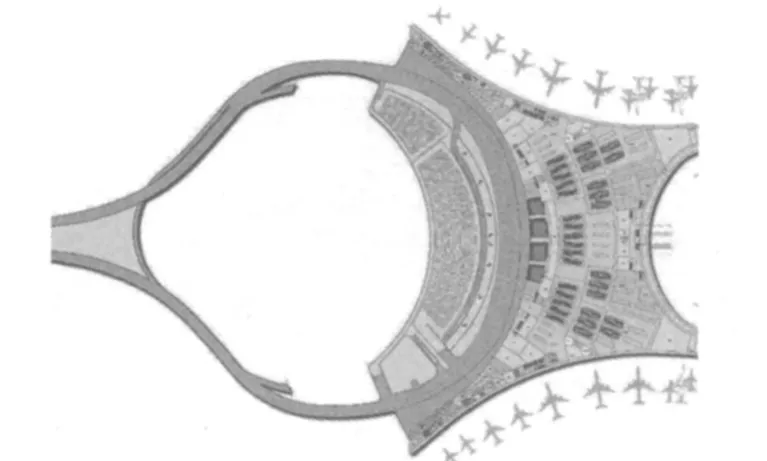

重庆江北国际机场规划发展规模为2020年旅客吞吐量达到4500万人次、2040年旅客吞吐量达到7000万人次,规划形成三座航站楼、四条跑道的布局形式。结合T3航站楼的建筑设计,我们针对江北国际机场T3航站楼地面交通中心开展了交通工程设计,对交通中心功能进行了优化研究。

图1 江北国际机场总平面示意图

1 已有规划概况及存在问题

江北机场东航站区的规划工作,特别是T3航站楼的建筑设计正在同步编制过程中,作为未来江北机场客流运输的最主要部分,T3航站楼将承担年5000万左右的客流吞吐量。根据机场整体规划,T3航站楼南侧将建设一个功能完善的地面交通中心(Ground Transport Center,简称GTC),交通中心为到离港旅客提供地面交通方式的接驳,是维持机场正常稳定运营的关键点。

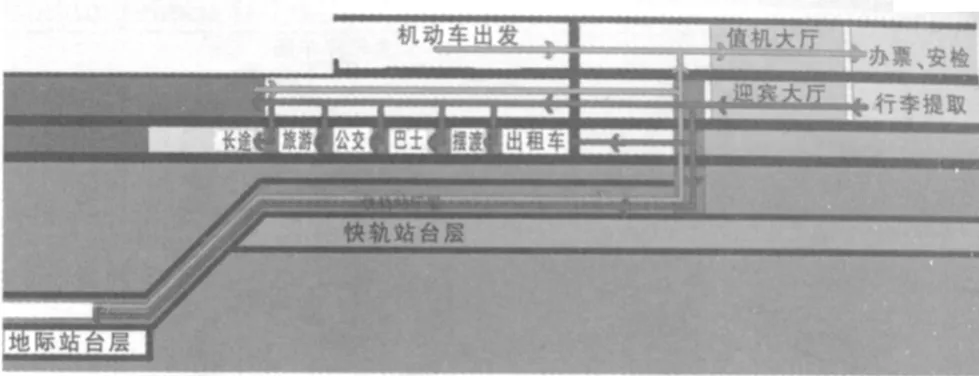

根据现有的东航站区(包括GTC)设计方案,T3航站楼楼前将采用较为经典的车道边方式,到港、离港车辆停靠车道边,为旅客提供上下客服务。GTC内部融合包括社会、出租车、大巴车、机场快轨、城际轨道等在内的多种交通方式,并采用多层平面分工布局方式。

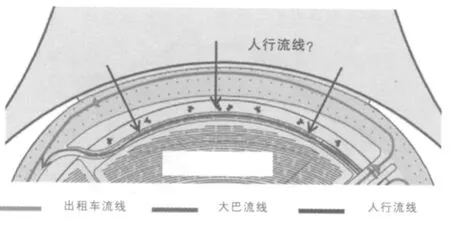

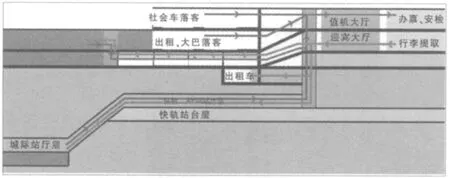

图2 既有规划交通中心接驳航站楼平面图

既有规划设计方案中,出发离港旅客采用单层车道边方式(相对标高12m),顺接值机大厅,迎宾大厅(到港旅客)位于5m层,直接通过步行廊道直通至GTC内部的停车场,离开机场的旅客需要依靠垂直向通道(扶梯等)到达0m层到港车道边,搭乘各类交通工具离开,或前往地下机场快轨(-9m站厅、-19m站台)、城际轨道站台(-35m站厅、-45m站台),搭乘轨道交通方式。

图3 既有规划交通中心接驳航站楼纵剖面图

通过分析研究,GTC既有规划方案中有如下几点需要进一步修改完善:

1.1 人车明显干扰,行人流线有待进一步明晰

根据现有设计方案,航站楼前的离港车道边被划分为多层,外层(远离航站楼一侧)的旅客下车后,需要步行横穿多条车道,人车之间的干扰严重,车道边通行能力与行人安全均难以得到保证。此外,到港层车道边的大巴上客区位于车道边以外,但是未能明确行人的流线,如果采取行人径直穿越多条车道的方式,存有较大的安全隐患;如果采用地下通道穿越的方式,则需要旅客先由5m层下到-9m,后由地下穿过到港车道边再上到0m层,不甚便捷。

图4 到港旅客至大巴上客区流线有待优化

1.2 各种类车辆特性差异明显,需要差别化的设施布局方案

既有方案中,对大型客车的相关设施缺乏进一步细分,仅用“大巴”一类处理较为笼统,并且仅设置一块集中式的上客区。从上位层次的分析已经确定,接入机场的大型客车的类型相对多样,包括机场专线巴士、机场内部的摆渡巴士、长途班车、高品质公交等等,各类车辆对设施的要求存在明显的差异化:机场专线巴士适宜在车道边上下客,即停即走;而长途班车则需要按照时刻表运营,需要有独立购票、候车区域等等。

此外,既有方案中将出租车蓄车场完全置于GTC内部,这种方式使航站楼前宝贵空间被出租车停车大量挤占,使GTC的各种交通设施的换乘、转换功能难以完全发挥。另外,这种集中放置在交通中心内部的方式不利于设置溢出车道,单一应对出租车超量到达的情况,不利于将出租车资源在东、西两个航站区之间灵活调配。

1.3 设施规模与服务能力预测有待进一步考量

既有方案中根据车辆的时空消耗法计算得出车道边的规模,但是其计算结果并没有考虑车辆与横穿行人之间的干扰对车道边服务能力带来的折减。根据对北京T3航站楼前高峰小时车道边服务能力的观测,其通行能力在高峰小时仅达到理论能力的2/3。因此,对车道边长度进行了重新测算,预测共需车道边长度为2312m,原规划车道边长度为2100m,规划需增加车道边长度,并调整其布局形态,力争减少交织和折减等因素的影响。

图5 北京T3航站楼早高峰车道边拥堵

2 优化思路

以既有方案为基础,针对其存在问题进行调整,优化的目标为 “提高地面交通中心客流集散与转换的可靠性和效率”,工作的主要思路如下:

(1)人车分行,行人流线与车辆流线互不干扰。

(2)进出有序,对各种车辆按类型进行交通组织,确保各种车辆进出畅通。

(3)提高交通中心转换效率,改变单一依靠车道边上下客方式,在GTC内部拓展人车交互空间,将车道边一条“线”扩充为交通中心内部多个“面”。

(4)与建筑设计相协调,尽量不破坏建筑布局。

充分预留多种交通方式接入可能,提高交通中心设施服务水平。

3 评价指标

结合对项目规划设计,对两个比选方案提出如下评价指标。

表1 规划评价指标

4 优化方案

4.1 方案一:维持单一出发层结构,优化车辆进出组织

纵向布局优化:维持原有方案的车道边层数,优化各层平面交通功能。其中12m层维持作为各类车辆出发层,5m层作为行人通行的平台,实现人车分流,由航站楼引出后可通往远端的社会车停车场,同时也可通过竖向通道,通到位于0m层的各类交通设施。0m层为各类交通设施停驻场站,即将各类车辆接驳客流的空间从一条车道边,扩充为一个平面空间。

图6 方案一纵剖面示意图

平面布局优化:大型客车停车场与出租车蓄车场的布局与优化方案一相同。社会车停车仍然按照5m层、0m层(距航站楼远端)两层来设置。

12m层作为各类车辆送出发旅客的平台,但是出发层改变车道边形式,形成多个独立斜向岛,减少既有方案中车辆进出之间的相互干扰。

图7 12m层车道边调整方案示意图

在0m层平面内,靠近航站楼一侧布局长途、旅游巴士、机场专线巴士、摆渡车、公交车等上客设施,出租车利用该层的车道边上客。

图8 0m层平面布局方案

根据各类车辆停靠方位的布局,重新安排各类车辆的进出流线如图9所示。

图9 方案一车辆交通组织示意图

4.2 方案二:由单一出发层改为双层出发

纵向布局优化:维持原有方案的车道边层数不变,改变车道边功能,将既有方案中单层出发车道边扩充为两层,即12m和5m层均作为出发层车道边,具体各层的功能分配如下:

(1)12m层:社会车落客。

(2)5m层:出租车、大型巴士(长途、机场专线、摆渡车)落客、远端为社会车停车。

(3)0m层:各类交通方式载客区、远端为社会车停车。

(4)-5m层:出租车载客车道边。

图10 方案二纵剖面示意图

平面布局优化:根据车辆类型,优化停车场布局方案,改单一集中式为多点分散式。其中大型车布局在GTC的西南侧,出租车蓄车场主体由GTC内部迁至GTC东南侧,旅客社会车停车主体维持在GTC内部,分为5m层和0m层两层。在0m层采用曲折化的车道边方式,将原有靠近航站楼的集中上下客放到GTC内部,其中长途班车位于GTC的中心位置,设置独立候车、购票空间,保证旅客提前进站的条件;旅游巴士、机场专线巴士、高品质公交、摆渡车等根据实际需要在不同方位上采用线性候车设置。

图11 0m层优化布局方案

4.3 方案比较

通过对两方案比较,方案一与方案二均能够较好地满足评价指标要求,但方案一对于已确定的建筑方案影响较小,能够保证多种交通方式的交通转换;通过对12m层车道边的改善,能够有效改善车道边能力不足以及相互干扰严重的问题。同时,方案一对建筑方案影响最小,因此将方案一作为推荐方案。

方案二通过多次与建筑方案对接,由于其对建筑方案影响较大,因此作为比选方案供参考。

5 结语

本文通过对江北国际机场T3航站楼已有建筑方案的研究,从交通工程学的角度对机场交通中心的平面和立面设计开展交通工程设计和交通组织规划,对机场交通中心车流交通组织进行了较好的完善与优化。

[1]重庆市城市交通规划研究所,中国城市规划设计研究院.重庆江北机场综合交通枢纽整体交通规划设计[Z].2010,7.

[2]中国民航机场建设集团公司.重庆江北国际机场总体规划修编(2010年版)[Z].2010,5.

[3]吴念祖.浦东国际机场一体化交通中心[M].2008.