山区高速公路隧道控制性防排水工程措施研究

2011-02-05郑少华

郑少华

(中交第二公路规划勘察设计研究院,湖北武汉430056)

目前,我国高速公路路网日趋完善,且逐步向多山地区延伸,隧道长度所占路线比例也越来越高,一系列与生态环境相关的问题随之突显出来,若在设计施工中不采取有效措施,必将导致严重破坏生态环境。

公路隧道防排水设计基本都是开放式的,但这种“以排为主"的设计模式会破坏地下水的原有平衡,导致一系列的生态环境问题,如:①地表松散沉积物及部分坚硬岩石孔隙中的地下水,因供排失衡,当补给水严重低于排水时,造成地表干裂、植被枯死,进而风化为不毛之地;②在排水过程中,由于地下水在运动过程中对岩石或沉积物进行冲刷破坏,带走细小的矿物颗粒,使其空隙逐步扩大,形成地下空洞并引发地表塌陷,不仅破坏环境,而且给隧道本身的安全运营带来隐患[1,2]。

随着人们环保意识的增强,隧道工程防排水问题对环境的影响已引起工程技术人员的重视。但如果采取“全封闭”防水,隧道结构往往需承受较大水压力,尤其是深埋岩溶长隧道,水压力往往高达若干兆帕,使衬砌难以承受。在设计上其直接造价较高,并且在很多情况下是较难实现的。因此,充分认识地下水与隧道作用关系,研究采取经济合理的防排水工程措施,在隧道施工完成后达到的新平衡状态下的地下水位能维持地表植被的生长[3]。

1 山区隧道设计水位的确定

根据隧址区的水文地质条件,运用植被生态用水方法计算出隧址区域内合理生态用水量,调查当地的水文和降水情况,算出植被需由地下水提供的水量,从而反算出植物生长较好所对应的地下水位,把这一地下水位作为设计水位,采取适当的工程措施对地下水的排放量加以控制,保持地下水位的基本稳定。

经调查,地下水位生态环境指标与地下水位埋深关系密切,因此,最重要的地下水位生态环境指标是地下水临界埋深。地下水位临界埋深的上界值指适宜地表植被生长范围内的最小地下水位埋深,其下界值是指不引起天然植被衰败的最大地下水位埋深,该值与植物种类及地理环境关系较大。

合理植被生态用水是指维持生态系统正常运作所需要的水量,该值的计算通常采用间接计算方法,即根据潜水蒸发量来计算。如用某一植被类型在某一潜水位的面积乘以该潜水位下的潜水蒸发量与植被系数,得到的乘积即为生态用水,计算公式如下:

式中:Wgi为植被类型在地下水位某一埋深时的潜水蒸发量;K为植被系数,即在其它条件相同的情况下有植被地段的潜水蒸发量除以无植被地段的潜水蒸发量所得的系数,这两个量通常由试验确定。

由于隧道地表植被的生长与地下水位密切相关,因此,潜水埋深是控制植被生长状况的决定因素,据研究,在干旱区土壤含水量与地下水位埋深存在如下关系式:

式中:θ为土壤剖面评价含水量(%);H为地下水位埋深。在给定的水位埋深下可应用该式计算出土壤含水量,将计算结果与当地的植物生长所需毛管持水量比较,判定植被生态环境。在确定设计水位时,一般宜以大多数植物的生长状态要求的地下水埋深作为植被地下水位临界埋深指标[4,5]。

2 公路隧道控制性防排水工程措施研究

山区高速公路隧道工程控制性防排水,是近年来为降低封闭式防水成本,又要满足地下水环境保护而提出的一种新型的防排水原则。在半封闭防排水的基础上,可以根据对水位的监测数据,及时自动或半自动地调整排水量。对于地下工程,可实现控制性防排水的工程措施主要有两种:一是在排水管上加阀门,通过调节开关达到控制排放的目的;另一种是通过控制对隧道周边围岩进行注浆加固的厚度和效果。

2.1 设计水位条件下围岩止水措施

当隧道发生渗漏水时,通常情况下是采用对隧道周边围岩进行注浆加固来解决的。其原理是由于在注浆前,围岩裂隙宽度较大,连通性较好,使得围岩的渗透系数较大,而向隧道周边围岩灌浆后,用高压把浆液充填到岩体裂隙中,通过浆液的凝固,减小了裂隙的宽度,并且裂隙面受到注浆压力而紧缩,变为闭合状态,使得围岩的渗透系数显著降低。许多工程对围岩的注浆试验均表明,注浆结束后围岩的透水系数一般能比原来围岩透水系数降低1~2个数量级。

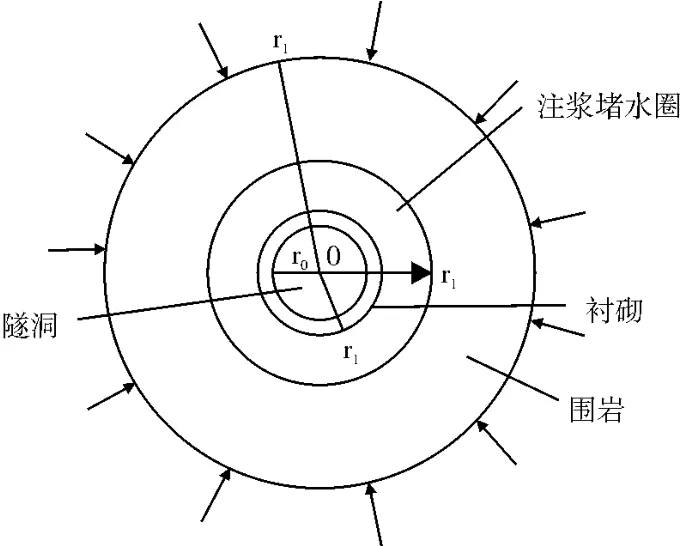

围岩的注浆实践表明,注浆结束后围岩的透水系数一般能变为原来围岩透水系数的0.1%~0.5%。当隧道设计模型如图1所示时,围岩注浆对隧道排放量的影响可采用如下计算公式:

分析上式可知:

①注浆加固效果越好,周边围岩渗透性越差,隧道排放量越小;

②注浆加固圈厚度越小,隧道排放量越少;

③对隧道周边围岩进行注浆后,可以显著减少地下水的排放量。

图1 隧道各层渗流模型

确定注浆加固范围时,主要考虑将地层承载能力和上述堵水率要求,此外还要考虑工程成本和工期要求,其值主要通过计算并结合相关工程经验确定。

2.2 设计水压条件下的自动排水系统

隧道自动排水系统主要包括整体导排水系统和衬砌背后的导流系统。隧道自动防排水系统水压确定的前提是保证隧道衬砌结构的安全,首先通过对结构受力变形状态进行反算,确定衬砌背后允许的水压力,以此作为控制性排放的控制水压。当衬砌背后水压达到该值时,通过传导系统,自动判定并启动排水闸门,当水压降到一定范围后,防排水闸门自动关闭,如此反复循环,以达到隧道营运期间,使衬砌结构安全和地表植被正常生长能够做到有机统一。

另外需要说明的是,在确定隧道衬砌厚度时,应充分考虑地表植被的正常生长所需要的地下水位,其确定方法同上节。在二者做到有机统一的前提下确定出衬砌背后的合理允许水压值。

2.3 渗流至衬砌背后水的排放方案

通过前面分析认为,在有条件的情况下,山区高速公路隧道宜推荐采用“限量排放”的原则来设计隧道防排水,即隧道衬砌背后围岩中设计一定厚度的注浆堵水圈,以限制流向隧道衬砌背后的渗流量;或在局部裂隙较发育的地段采用“全封闭”防水模式,再在隧道衬砌背后设置排水措施如盲沟等排出一部分渗流水量。

另外需要说明的是,上述限制性排水并非把水堵死在隧道衬砌背后,而是在根据植被生长需要确定围岩注浆区域和范围后,要将通过注浆区域渗流出的水顺利排放,以确保隧道结构的安全。设计时可采用如下工程措施:

(1)隧道开挖后,根据各类围岩地下水的发育状况,在岩面环向布设Ω型弹簧排水管,以引排围岩渗漏水至基底纵向水管内,使隧道初期支护内排水良好。

(2)为了有效地排除二次衬砌背后积水,消除二次衬砌背后的静水压力,在初期支护与防水层之间间隔一定距离设置排水盲管,再将盲管与边墙底部的纵向排水管相连接,然后通过横向引水管,将水引入中心水沟排出洞外。

(3)在初期支护和二次衬砌之间敷设一层复合防水卷材,作为第一道防水措施。

(4)拱部和边墙二次衬砌采用不低于S8的防水混凝土作为第二道防水措施。

(5)在施工缝处布设橡胶止水带,确保施工缝、变形缝、沉降缝处防水效果。

(6)路面冲洗水通过路拱横坡排入边沟,在洞外引入路基排水边沟,净化处理后排放。

(7)路面渗水及无仰拱段路面下渗水通过路面结构层泄水孔和碎石垫层排入中心排水管引出洞外自然沟谷,以此形成完善的、便于维修的暗洞防排水体系。中心排水沟纵坡与隧道纵坡一致[6,7]。

3 结论

通过理论分析和对设计施工经验的总结,认为山区公路隧道在设计施工时,为避免隧道修建对区域水环境的过量破坏,可采取的工程措施如下:

(1)隧道选址应充分考虑到地下水的影响,尽量避开岩溶发育剧烈区和大面积的软弱破碎带,结合现有的地质水文资料尽可能探明沿线的地下水文情况,做到对可能出现的复杂岩层有充分的准备和施工预案。

(2)对于富水岩层的高速公路隧道设计应当调整“以排为主”的设计思路,建立有条件情况下采取“限制性防排”地下水的设计思路,结合隧址区生态环境的承受能力和施工经济条件两方面因素控制隧道的涌水量,保持地下水环境的相对平衡。

(3)穿越复杂岩层的隧道应制定完善的施工方案,对围岩应进行超前预注浆处理,加固围岩,形成止水帷幕,待注浆效果达到预定要求后方可继续开挖。对围岩的注浆试验表明,注浆结束后围岩的透水系数一般能比原来围岩透水系数降低1~2个数量级。

[1]重庆交通科研设计院.公路隧道设计规范[S].北京:人民交通出版社,2004

[2]李耐霞.歌乐山隧道施工过程对水环境影响研究[D].成都:西南交通大学,2004

[3]刘翠容,姚令侃.隧道工程地下水处理与生态环境保护[J].铁道建筑,2005(3):24-27

[4]陶伟明.“以堵为主,限量排放”隧道防排水原则的理论基础及其工程实践[J].铁道标准设计,2006(9)

[5]王家服.隧道涌水量计算探讨[J].铁道学报,1994,16(4):110-116

[6]陈林杰,蒋树屏.限量排放下富水隧道衬砌外水压力计算探讨[J].公路交通技术,2006(2):88-90

[7]王秀英,王梦恕,张弥.山岭隧道堵水限排衬砌外水压力研究[J].岩土工程学报,2005,27(1):125-127