知识生态系统模型比较研究

2011-01-27孙振领

孙振领

(湘南学院,郴州 423000)

知识生态系统模型比较研究

孙振领

(湘南学院,郴州 423000)

总结了哲学、乔治·珀尔、种群生态学、生态学组分等意义上的知识生态系统模型。分析了各类模型在支撑基础、知识环境、网络循环方面的共性,探讨了它们在研究维度、学科归属、学术思想上的差异。

知识生态系统;模型;比较研究

从现有的研究和实践来看,知识具有生态学特征,知识生态学主要研究和实践领域是致力于设计和维护有自组织能力的知识生态系统[1]。许多研究者在知识生态学研究过程中提出了模型假设,这本身既是科学认识阶段性的成果,同时又是进一步研究原型的起点,这些知识生态学模型构成了现有知识生态学研究的主要理论体系。

1 知识生态系统模型

1.1 哲学语境下的知识生态系统模型

1992年,陈清硕[2]从人类主体和知识客体的价值角度建立了知识生态系统的非平衡稳态理论模型(图1)。知识不仅有认识价值,而且有实用价值;既有精神价值,也有功利价值。该理论承认知识客体对人类有正反两方面的非平衡非适应的相互作用,主体必须调节自己的思维方式,保持知识运用的效果 P>N。

1.2 乔治·珀尔的知识生态模型及其衍生模型

1.2.1 乔治·珀尔的知识生态学模型[3]

图1 知识生态系统结构和功能图

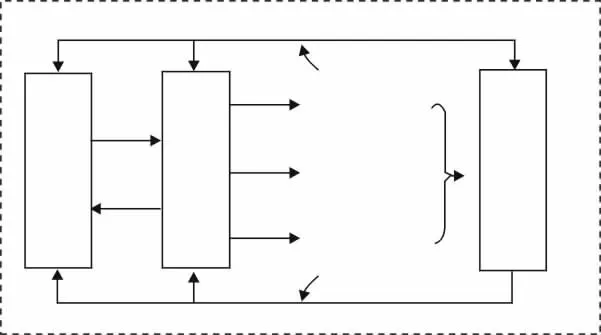

乔治·珀尔认为知识存在于生态系统中,在这个系统里,信息、思想和灵感杂合并且相互吸收营养。知识生态的重点研究和活动领域是自组织知识生态系统的设计和支持。乔治·珀尔认为,从三维网络(图2)看,知识生态系统是由人、知识和技术三网构成,知识生态系统的过程:人际网络在技术网络的支持下,通过交流创造知识网络,由此生产价值的过程。

1.2.2 虚拟学习社区中的知识生态模型[4]

图2 三维知识生态系统结构

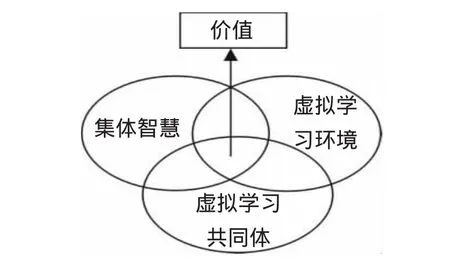

刘芬芬的虚拟学习社区中的知识生态模型如图3所示。在此知识生态系统中进行的知识创造和学习活动,既可以促进人类的个体性和社会性的发展,又是该系统中个体之间、个体与组织之间、组织之间的知识创新、分享和使用的基础。

图3 虚拟学习社区知识生态系统

1.3 基于种群生态学意义的模型

1.3.1 陈灯能知识生态DICE模型[5]

陈灯能博士(2004)通过对种群生态学的研究,将知识生态建构在生物学DICE(Distribution、Interaction、Competition、Evolution)模式之上,共分成知识分布、知识互动、知识竞争、知识演化四个主要的研究构面。该模型反映了知识族群间的关系是基于DICE模式的,组织内的知识生态模式如图4所示。

图4 知识生态系统DTCE模式

1.3.2 知识和人才流失的知识生态模型[6]

李纲以生态竞争和合作的观点来说明知识群落(组织)、知识种群(部门)内知识相关性(知识重叠程度)对知识和人才流失的影响(如图5)。他的研究表明:人才的同质性越强,越容易导致人才流失;知识的相关性越大,越有利于内部人才流动,可以降低人才流失率。

图5 知识生态系统知识循环过程模型

1.3.3 知识主体和知识生态环境相互作用模型[7]

叶培华的企业知识生态系统可以看成是由知识主体之间在知识生态环境的作用下组成的知识网络,每一个企业知识生态系统均有其特定的结构和功能,这样每一个企业知识生态系统的知识主体和知识生态环境之间通过一系列反馈机制不断地相互调节(图6),所以,企业知识生态系统不是静止的实体,而是具有知识流动、知识循环和结构变化的,具有一定格局的动态系统。

图6 企业知识生态系统

1.4 基于生态系统的组分划分的知识生态系统模型

知识环境是知识存在、发生、成长、创新的重要物质基础和文化基础,一个人不可能使知识脱离它的社会环境,也不会从社会资源和对人有效用的社会知识中将它剥离出去。因此,很多学者关注知识环境中的知识生态理论。

1.4.1 蔺楠等的知识生态系统及知识流模型[8]

蔺楠等将知识工作者视为有机体,将各有机体彼此间相互作用,并与知识系统的组织环境相互影响的功能系统定义为知识生态系统。在这个知识生态系统中,知识工作者是系统中生物个体,每一个知识个体都具备知识生产者、消费者和分解者的功能;基于任务的知识团队则代表不同的种群。知识个体和团队构成了知识生态系统的基本骨架;系统中的各种知识库、信息库、数据库是知识流动的物质基础(图7)。

图7 知识生态系统构成及知识流图

1.4.2 毕小青、周忠磊的知识生态系统模型[9]

毕小青等将知识生态系统中的人定义为知识人,将企业中基于任务的知识团队定义为知识生态系统中不同的种群,将知识人所产生的知识分为感性知识与理性知识两类,这两类知识经过知识消费者和知识分解者的实践和再加工又会产生新的知识。这也使前两者又变成新的知识生产者,如此循环往复,便组成了复杂的知识生态系统。知识人及其生存环境构成了企业知识生态系统的基本框架(图8)。

图8 知识生态系统构成图

1.4.3 基于知识流动的知识生态系统模型[10]

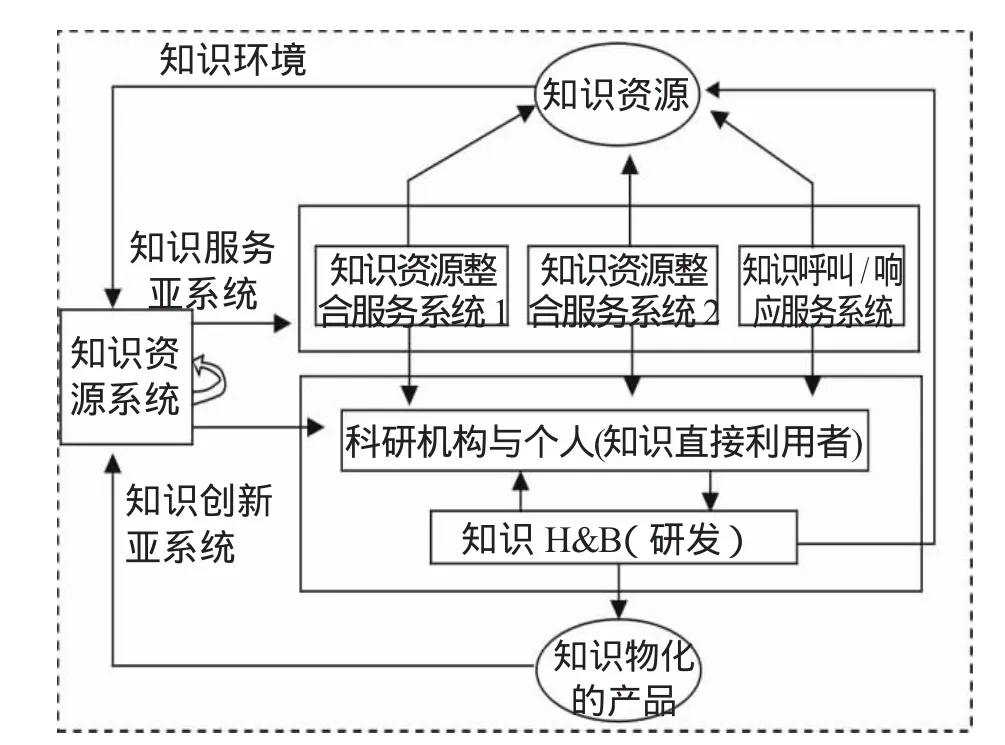

孙振领、李后卿给出了一个知识生态系统的基础架构(图9),该模型将知识资源、知识服务、知识创新纳入同一体系,揭示了知识的生态系统特性。知识生态系统内外都有输入、生产能力和输出,它们与其环境保持着开放的交换关系。这种关系促成了知识资源、知识服务、知识创新活动形成一个内外交换、开放的动态知识生态体系。

2 知识生态系统模型比较

关于知识生态系统模型的比较研究有助于我们更好地认识知识生态系统形成、演进、进化的客观规律,从各模型的比较研究中能够发现理论探索的创新和不足,更能促进知识生态学研究的健康发展。

2.1 知识生态模型间的共性

2.1.1 知识流动是基础

如同自然界的生态系统,知识生态系统也需要物质作为系统功能基础,这就是知识。通过知识在系统内部和外部与知识环境的互动,促进知识共享和创新,产生新的价值。乔治·珀尔和刘芬芬的模型将人、知识、技术界定为网络,人际网络在技术网络的支持下,通过交流创造知识网络,由此生产价值的过程,人、技术、知识相互融合(特别是知识流动网络)成为关键。从种群生态学的视角,陈灯能、李刚、叶培华的三种模型分析了知识群落、知识种群、知识个体间的知识流动状态。知识分布、知识互动、知识竞争、知识演化是知识生态系统知识流动的特征。蔺楠、毕小青、孙振领的三类模型则分析了知识生产者、知识消费者、知识分解者间的流动,知识生态系统的知识流动从来都是多向度、成网络型扩散。

2.1.2 知识环境是重点

我们的知识是持续变化的记忆、背景、模式和联系的结构,它通过和我们周围的环境不断地交流而演化[11]。乔治·珀尔和刘芬芬的模型认为知识不可能孤立存在,它生长在整个系统中,它总是受系统其它部分或外在环境的影响。知识生态系统理性思考结构的逻辑起点是存在客观的知识实体,陈清硕模型认为知识对人类生存环境的影响总会产生正面的和反面的两种作用,知识系统的功能是处在一种正负作用不相等的非平衡状态。

知识个体组成知识种群,知识种群构成知识群落,形成互动的知识网络关系,与知识环境中的各种影响因素有着密切关系,比如组织文化、技术素养等。比如,DICE模型知识分布、知识互动、知识竞争、知识进化都需要知识环境中各种要素的支撑才能完成。叶培华的模型描述了知识群落的性质是由组成群落的各种知识个体、种群对知识生态环境的适应性以及这些知识个体、种群彼此之间的相互关系(如竞争和合作)所决定的。实际上,知识群落就是各个知识个体、种群适应环境和彼此相互适应过程的产物。

蔺楠、毕小青、孙振领的模型从知识生态系统组分的角度阐述了知识环境对知识生态系统的影响,其研究成果所反映的理论同叶培华的相似,在他们的模型里知识主体(知识生产者、知识消费者、知识分解者)与知识环境构成相互作用、相互影响的二元成分。

2.1.3 知识网络是路径

在知识生态系统,循环网络成为知识传递路径。不论是陈清硕的价值观哲学视角的知识生态模型,还是其他知识管理语境中的知识生态系统模型都反映了知识生态系统功能流动的网络性,而且这种网络性具有循环性和开放性双重特点。乔治·珀尔和刘芬芬的模型虽然没有反映知识生态系统功能流动,但是他们都强调人、技术、知识的网络性,从而构成一个循环互动的知识生态系统各功能的网络模型。

2.2 知识生态模型间的差异性

2.2.1 研究维度差异

研究者对于知识生态系统范畴的理解有微观、中观与宏观三种视角。乔治·珀尔、刘芬芬的模型反映了单个组织的人、技术、知识生态系统网络,可以界定为微观模型。陈灯能、李纲的模型则反映了知识生态系统群落的DICE互动关系,可以视为中观模型。孙振领的模型直接将知识资源、知识服务、知识创新纳入同一体系,构建了亚系统概念,反映了宏观意义上的知识生态系统理论。

2.2.2 学科视角差异

现有的知识生态系统模型可以总结为哲学、管理学两类。陈清硕模型从价值观视角力图说明知识主客体间的非平衡态作用,认为人类只有采用生态学的思维方式,才能使自己的思维方式进入全新的发展阶段,这是调节系统保持P>N非平衡稳态的关键。企业知识生态系统模型强调知识主体对知识的共享和创新从而产生价值,最终达到维护企业在市场中的竞争优势。通过借鉴生态学的思想构建知识生态系统,对知识资源(包括知识主体、技术、设施和知识本身等要素)进行最优化配置,在知识生态文化的支持下促进知识创新的实现。企业知识生态系统模型更加关注知识在不同组分间的流动,保持知识分配途径的畅通。

2.2.3 学术思想差异

不同的知识生态模型反映出研究者学术思想的不同。陈清硕模型关注的是知识正负价值对环境所产生的影响。乔治·珀尔、刘芬芬模型反映了知识生态的作用过程,即人、技术和知识三网的交互过程。陈灯能模型反映的是知识生态系统内部知识主体间的关系,即DICE关系。李纲的模型反映的是知识生态系统中知识相关性问题,相关性越大,知识人才流动的概率越小。更多的研究者关注的是知识流动功能,特别是知识在知识生产者、知识消费者、知识分解者乃至知识环境过程中的流动问题,而且这种知识流动呈现网络化、价值化。蔺楠、叶培华和毕小青模型说明每一个知识个体都具备知识生产者、消费者和分解者的功能,知识流动和知识与环境的相互作用是保持知识生态系统生态平衡的基础。孙振领模型则从亚系统的视角,分析了知识资源系统、知识服务、知识创新各亚系统间的知识流动状态,知识服务系统在利用知识资源系统为知识创新提供支持的同时,也产生知识进入资源系统,知识创新既可以直接利用资源系统,也可以从知识服务系统获得知识创造知识产品再进入资源系统,如此往复,形成知识流动循环过程。

3 结束语

知识生态系统模型研究是知识生态系统理论的重要组成部分,它们虽然类型众多,但是大多数都是基于生态系统理论和模型的演变,充分说明了知识的生态学属性。各模型间既有支撑基础、知识环境和网络性的相似性,也有研究维度、学科、学术上的差异性。因此,知识生态系统模型的研究还有待进一步探索。随着知识生态学研究的不断演进,一些新的知识生态学模型(如知识生态位)开始出现,它们与知识生态系统模型所反映的理论间关系等正成为新的知识生态学增长点。

[1]Robert A.Ladner,Jr.Career Patterns of Women Librarians Who were Early Adopters of The Internet.[Doctor Dissertation]Degree Awarded:Spring Semester,2004http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-04062004-160315/.

[2]陈清硕.知识生态系统非平衡稳态的调节[J].知识工程,1992,(1):11-14.

[3]George Pór,“The Ecology of Knowledge:A Field of Theory and Practice,Key to Research&Technology Development.”.In:“Consultation Meeting on the Future of Organizations and Knowledge Management”of The European Commission’s Directorate-General Information Society Technologies,Brussels,May23-24,2000.

[4]刘芬芬.虚拟学习社区中的知识生态解析[J].教育技术导刊,2007,(11):12-14.

[5]陈灯能.知识生态理论的建模与实证[DB/EB][2010-04-16].http://epaper.mis.nsysu.edu.tw/papers/20050316/20050316 02.htm.

[6]李 纲.关于知识和人才流失的知识生态模型[J].科技进步与对策,2008,25(4):178-181.

[7]叶培华.企业知识生态系统的涌现机理研究[D].长春:吉林大学,2008.

[8]蔺 楠,覃 正,汪应洛.基于Agent的知识生态系统动力学机制研究[J].科学学研究,2005,23(3):406-409.

[9]毕小青,周忠磊.企业知识共享模型研究[J].情报杂志,2007(11):40-42.

[10]孙振领,李后卿.关于知识生态系统的理论研究[J].图书与情报,2008,(5):22-27,58.

[11]V.Allee.The Knowledge Evolution:Expanding Organizational Intelligence Butterworth. England Heinemann Publishing Company,1997.

A comparative study of knowledge ecosystem model

SUN Zhen-ling

(Xiangnan University,Chenzhou 423000,China)

The article makes a summary of the model of knowledge ecosystem based on philosophy,George Pór,population ecology,ecological components and an analysis of the common features of different sorts of models from the supporting basis,knowledge environment and network loop.The author of this article probes into the differences between the dimensional researches,i.e.micro and macro frameworks,subject classifications and academic thoughts.

knowledge ecosystem;model;comparative Study

G302

A

1006-1525(2011)01-0007-04

2010-10-22

湖南省高校图工委科研课题(项目编号:2009L038)

孙振领,男,副研究馆员。

(编辑:傅 正)