青海高原红层滑坡机理的地质综合分析

2011-01-27吴红刚马惠民张红利张忠平

吴红刚, 马惠民, 张红利, 张忠平

(1.中国铁道科学研究院,北京 100081;2.中铁西北科学研究院有限公司,甘肃 兰州 730000)

0 引 言

青海省西久公路地处青藏高原东北部,沿线断裂、褶皱较发育,构造复杂。该地区气候恶劣、昼夜温差大、每年冻融交替循环,物理风化作用强烈且影响深度较大。地形上山大沟深,水流湍急,下切能力较强。在构造运动及外营力风化剥蚀作用下,地表岩土体破碎,坡体多由软弱―半坚硬岩体、断裂破碎带或者松散堆积物组成,稳定性极差,抗工程扰动能力弱,导致修筑公路开挖边坡时易破坏坡体的稳定性,引发滑坡等地质病害(表1)。本文以龙穆尔沟DH6#特大型滑坡为重点研究对象来探讨该类红层滑坡的变形及发展机理。

表1 西久公路典型红层大型滑坡特征

1 区域工程地质条件

(1)地形地貌。西久公路沿线地貌类型大致划分为高山山地地貌、高山山间盆地地貌、高山深切河谷地貌和高山冲积平原地貌四个单元,总体上为构造隆升与流水作用形成的高原地貌。根据西久公路河北乡~红土山段的红层滑坡调查统计结果,滑坡主要发生在自然坡度为 10°~45°的坡区,尤以15°~30°最为集中;滑坡主滑段的倾角大多为13°~22°,略小于自然坡度。

(2)地层岩性。根据钻孔资料及地质调查,龙穆尔沟滑坡群地段发育的地层主要为第四系(Q4)堆积层、第三系(N)紫红色泥岩、泥质粉砂岩和白垩系(K1)红色砂岩、砂砾岩。

(3)地质构造。总体构造线呈EW向展布。由于受到周边各相邻大地构造单元的推挤和后期构造运动的影响,局部呈NW―SE向展布。以小板山、青次哈尔格山山脉为主体,由一系列中生代、新生代地层组成的EW向紧密线状褶皱和EW向压扭性断裂所构成。本区新构造运动受东昆仑构造带总体构造格局的制约,以断块升降运动为主导,主要表现为断裂构造的继承性活动和山―盆耦合的振荡性不均匀升降以及地震的多发性。

(4) 水文地质。西久公路河北乡―红土山段所在区域河流主要为黄河及黄河Ⅱ、Ⅲ级支流尕群曲、尕干曲、赛欠曲、西哈垄、羊哈等24条小河,河流总体流向北东。几处滑坡群所在区域均有贯串全区的沟谷,四季流水,流量随季节及降雨(雪)量变化很大,从几升至几个立方不等,冬季勘察阶段河水径流量10 L/d。沟谷流水积年累月不断在坡体前部下切、侧蚀,并沿节理裂隙深入坡体。根据地下水赋存条件,水理性质及水动力特征,该区地下水类型可划分为松散堆积层上层滞水、基岩裂隙水两大类。松散堆积层上层滞水分布于黄河及其支流的河谷地带,河漫滩及Ⅰ、Ⅱ级阶地;基岩裂隙水主要赋存于泥岩、泥质粉砂岩地层中。泥岩、泥质粉砂岩固结程度相对较低,成岩性较差,裂隙较发育,裂隙水是其主要类型及赋存形式。泥岩、泥质粉砂岩的富水性不均衡,泥质砂岩渗透性好,而泥岩渗透性较差多构成隔水层。

2 红层滑坡机理分析

虽然滑坡发生发展的原因是多方面的,但归根到底都是由于坡体岩土的强度场和应力场发生了变化,坡体的破坏最简单的解释就是岩土体的应力超过了其可以承受的强度极限。西久公路河北乡―红土山段之所以产生大量类似于龙穆尔沟 DH6#滑坡这样的大型红层滑坡,其根本原因在于第三系红层为半成岩状,成岩性差、强度低、具膨胀性,遇水易软化,为大型滑坡的形成提供了必要的物质基础;同时地壳强烈抬升,沟谷下切,侧向卸荷作用使岩体强度进一步降低,受地震、降雨等作用的影响,促发大量的红层滑坡。

2.1 特殊的岩土性质

组成红层的岩石一般有砾岩、砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、泥岩、页岩等,不同地区、不同场地的不同岩石物理力学性质存在着巨大的差异,差异的主要原因在于物质成分和胶结方式的不同。通过大量的室内试验,获得了青海第三系红层的物理力学参数,同川、滇等地区的红层软岩相比较,青海省第三系红层具有其特殊性质:

(1)青海第三系红层的强度明显低于川、滇地区红层。第三系红层软岩的粘聚力在 0.02~0.1 MPa之间,内摩擦角在 18°~31°之间。而四川境内南渝路工点红层的粘聚力在1.5~4.0 MPa之间,摩擦角在 25°~56°;安楚路工点红层的粘聚力在1.9~9.3 MPa 之间,摩擦角在 26°~45°之间。

(2)青海第三系红层的水理性(膨胀性、水软化)明显强于川、滇地区红层。第三系红层的干燥单轴抗压强度在29~35 MPa之间,饱和单轴抗压强度为1.1~1.9 MPa,天然抗压强度为8~11 MPa,软化系数在 0.03~0.06之间。也就是说饱水情况下第三系红层软岩的强度相对于干燥状态衰减达95%以上,即使相对与天然状态,其强度衰减也在85%以上。而四川地区的红层与天然含水量相比,饱水情况下泥质粉砂岩的内摩擦角降低了 7%,粘聚力降低了 19%;泥岩内摩擦角降低了 8%和粘聚力降低了18%。红层中砾岩、砂岩、部分粉砂岩属于硬质岩,强度较高,饱和抗压强度一般在30 MPa以上,最高可超过150 MPa,浸水软化效应不明显,软化系数一般在0.6以上。

以上两点特殊的岩土性质是该地区滑坡频发的物质基础。龙穆尔沟西岸为第三系泥岩组成的坡体,泥岩为半成岩状,胶结和固结成度都比较低,抗水性差,持水性强,被水浸泡易膨胀软化,强度降低。这套泥岩地层的层面产状比较稳定,层面多数比较平缓,浅层滑坡主要是沿泥岩和泥质粉砂岩的交接带形成。受区域性缓倾角结构面和坡体后部陡倾角结构面的共同作用,往往在深层滑带后部形成次生剪切带。该区域成为了中前部剪切滑动带和后缘陡倾拉裂缝的过渡地带,是后缘裂隙水和地表下渗水的汇集区。在上覆岩土的重力和反复发生的冻融冰劈作用下,这个过渡带岩体逐渐破碎、软化,成为整个坡体的最薄弱环节。

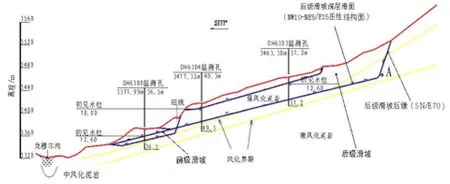

2.2 强烈的地质构造作用

西久公路四处滑坡群段(河北乡滑坡群、龙穆尔沟滑坡群、军工滑坡群、红土山滑坡群)所在路段位于青藏高原新生代断陷盆地内,构造作用强烈(图 1)。根据本区断层分布情况、山脉走向和河(沟)谷水系发育方向定性分析:龙穆尔沟地区构造应力场的主压应力方向为近南北向,在巨大的压应力作用下,岩层发生折曲变形,储存了巨大的变形能,并发育了NEE向的拉家寺断裂(F2),河谷边坡坡体产生了区域性的近南北向张拉构造面;同时受NWW向压扭性构造力作用,发育了SN向、NNW 向断裂(F6、F7)。

图1 西久公路河北乡—红土山段地质构造图Fig.1 Sketch map of geological structure of Hebei village-Hongtu mountain section in Xi-Jiu road alteration engineering.

上述断层(F2、F6、F7)在龙穆尔沟地区交汇,受其影响,河谷边坡岩体中节理、裂隙发育,岩体破碎,为地表水的下渗提供了通道。地表水沿裂隙面下渗,在相对隔水地段富集,软化滑动带,从而诱发了滑坡发生。

2.3 强烈的河谷下切作用

河谷边坡在河流下切过程中,伴随地应力释放坡体岩土将向临空面方向发生卸荷回弹变形,坡体应力场发生显著变化,从而在河谷边坡一定深度范围内形成坡体卸荷区。在此过程中,坡体应力有可能超过岩石的长期强度,使得滑带的蠕变变形进入等速甚至加速阶段,造成坡体失稳。从典型的河谷边坡变形原因分析[1]来看,通常都是以软弱岩体为物质基础,在河谷下切侵蚀作用下边坡发生卸荷回弹,此后表层坡体松散,在强降雨和地表水下渗后,坡体岩土进一步弱化,在汇水部位形成软弱面,最终使坡体失稳变形。

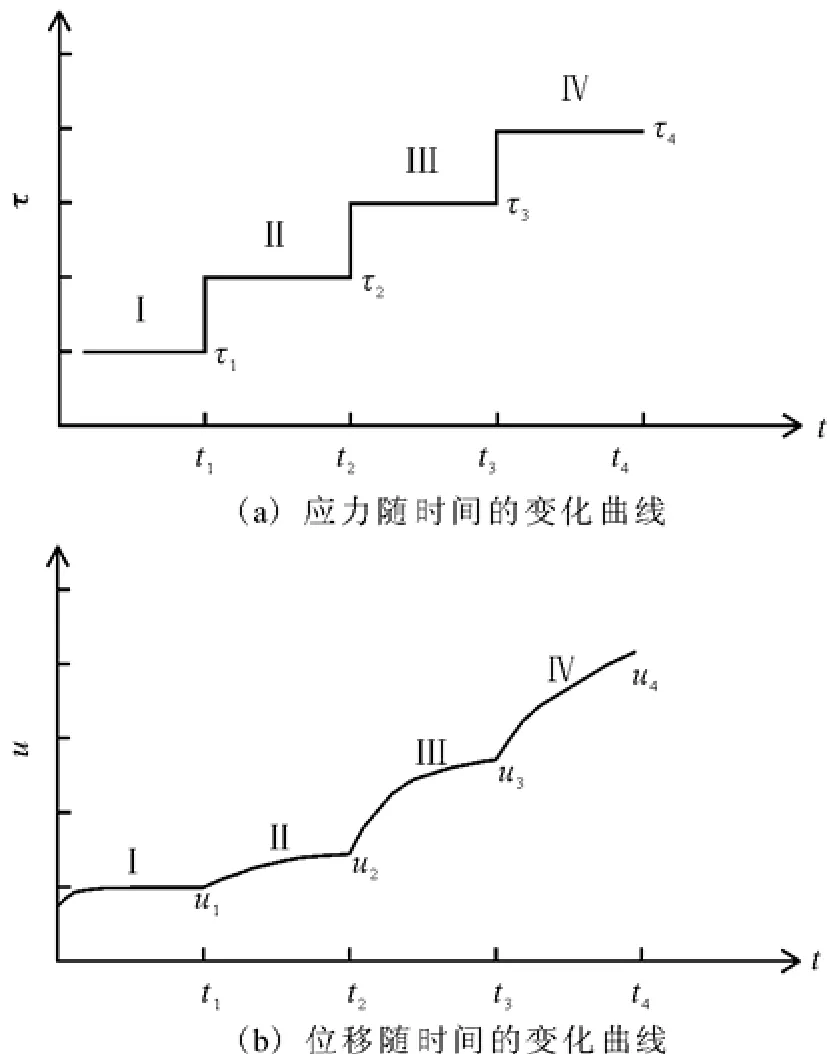

通常河谷边坡的形成过程是一段漫长的复杂的地质历史,随着河谷的下切,河谷边坡不断卸荷松弛。河谷下切形成的坡体卸荷变形会因岩土体的蠕变性能而随时间增加。我们对于这种下切过程采用概化的办法,分阶段模拟,即各次卸荷分别对应于各级台地的形成。最高层台地形成以前,该台地坡体内的应力0τ一般小于长期强度,此时坡体蠕变变形处于初始蠕变阶段。河谷下切卸荷造成坡体内应力场和位移场的变化关系可用图2来说明。

图2 河谷下切卸荷作用下坡体内一点的应力和位移随时间的变化曲线Fig.2 The curves of stress-time and displacement-time at a point of slope affected by valley incision and unloading.

假设河谷分Ⅳ次下切,每次所需时间分别为Δt1=t1,Δt2=t2−t1,Δt3=t3−t2,Δt4=t4−t3;每次下切卸荷在 A点(图 3)软弱面上产生的剪应力为Δτ1=τ1,Δτ2=τ2−τ1,Δτ3=τ3−τ2,Δτ4=τ4−τ3;每次下切卸荷使 A点发生的位移为Δu1=u1,Δu2=u2−u1,Δu3=u3−u2,Δu4=u4−u3。假设坡体岩土体剪切蠕变柔度为J(t),河谷下切结束后坡体内A点的位移为

由式(1)可知,每次下切卸荷后,都使A点增加一定量的位移,当位移增加到超过某个允许值时,A点发生破坏,多个这样的破坏点贯通后就造成失稳。下切卸荷所诱发A点剪应力较小时,其蠕变处于初始蠕变阶段,变形在短时间内趋于稳定,如图2中第I、II步下切卸荷的蠕变曲线就趋于稳定;当诱发的剪应力大于岩土材料τf时,蠕变效应显著,此时因为是等速蠕变或加速蠕变,位移随时间迅速增加,如图2中第Ⅲ、Ⅳ步下切卸荷时,变形增加很快,趋于不稳定。因此在红层这种流变性显著的岩体内,位移随时间和河谷下切卸荷程度的增加而增加,累积的蠕变变形是造成坡体失稳的重要原因。

图3 龙穆尔沟DH6#滑坡工程地质断面图Fig.3 Engingeering geological profile of DH6# landslide at Longmuer valley.

2.4 频繁高震级的地震作用

按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)规定:滑坡区抗震设防烈度为Ⅷ度,设计基本地震加速度值为0.20 g。地震对滑坡的作用主要有三个方面:一是增加下滑力,它作用在滑体的每个单元上是一种体积力;二是地震造成滑带土中产生超孔隙水压力,减小其抗剪强度;三是由于地震松动了岩土体,使坡体表面出现了裂缝,在强降雨的作用下雨水渗入坡体下软化了滑带土,从而诱发滑坡。

采用毕肖普法和超载法对天然状态和地震状态下DH6#红层滑坡稳定性进行了计算分析(表3)。从结果可知:天然状态下稳定的坡体,在地震作用下稳定度迅速降低,坡体由稳定状态转变为不稳定状态,稳定系数的平均降幅达到10%以上;地震对滑坡稳定度的影响与滑体的厚度密切相关,厚度越大,影响越大,深层滑坡在地震作用下稳定系数的降低幅度比浅层滑坡大了近30% 。

2.5 水和季节性冻融对岩土体性质的作用

2005年8月该路段滑坡的滑动变形主要是由暴雨诱发的。在暴雨期滑体含水量在很短的时间内提高,地表水的下渗软化了滑带土,使滑带土强度指标急剧降低,最后导致了滑坡的滑动变形。2007年9月再度进入强降雨阶段,大量雨水渗入坡体,坡体变形继续加大。

表2 地震作用对DH6#滑坡稳定性的影响

由于红层中有大量蒙脱石等矿物成分,属于水敏感性岩层,与水作用会产生复杂的物理化学变化,从而使坡体岩土的强度场发生变化,造成坡体失稳。边坡岩土与水作用后,物理方面的变化主要表现在:(1)边坡岩土体(特别是滑带岩土)由于受水的浸泡而软化,使其抗剪强度降低从而造成失稳;(2)水在坡体内渗流时,在边坡岩土体(特别是滑带岩土)中形成一定的静水压力,有时会形成高孔隙水压力,加速了滑带变形而造成坡体失稳;(3)水在坡体内渗流时,引起坡体含水量分布变化从而改变了地下渗流场,从而形成了动水压力。

化学方面的变化主要表现在:(1)红层与水中离子发生化学反应,造成岩土膨胀;(2)水会溶解红层中的易溶盐,使岩体的结构发生变化。

冻融作用加速了岩体的破坏。在冬季下渗水和基岩裂隙水在温度低于零度时结冰,形成脉冰、网状冰、透镜冰、楔形冰等,体积膨胀,从而给周围岩石以巨大的压力,促使岩石的裂隙扩大,为地表水下渗和径流创造了更好的条件;翌年夏初,天气回暖,裂隙冰消融。至冬季重新冻结,周而复始。这种冻结和融化反复进行,就使岩石的裂隙逐步增多、扩大,从而产生冰劈作用,岩土体进一步破碎而泥化,物理力学指标降低,促使坡体表层不断蠕动下滑。

3 结论

滑坡的发生及其发展受多方面因素的影响,是一个非常复杂的过程。就龙穆尔沟 DH6#滑坡而言,特殊的岩土工程性质,河谷下切造成的岩体松弛,降雨下渗和地下水活动引起的泥岩软化、高震级地震作用和季节性冻融引起的岩体破碎是该滑坡发育的主要因素。其中特殊的岩土性质、河谷下切和强降雨作用对该滑坡起着控制作用。特殊的岩土性质是滑坡变形的物质基础;河谷下切过程中产生的卸荷作用使得滑坡的稳定性逐渐降低,出现局部滑动;受降雨、地表水下渗和基岩裂隙水等的综合作用,红层岩土产生了复杂的物理化学变化,其结果是使红层软化,强度进一步下降,从而促发大量的红层滑坡。该类滑坡的变形机理(图 4)可以归纳为:原始地貌→河谷下切→坡体卸荷松弛→岩土强度衰减→水的作用→岩土强度进一步衰减→坡体整体滑移。

图4 青海高原红层滑坡机理Fig.4 Mechanism of the landslide in red strata in Qinghai.

[1]王恭先, 许峻龄, 刘光代, 等. 滑坡学与滑坡防治技术[M]. 北京:中国铁道出版社, 2004.

[2]程强, 周永江, 黄绍槟. 近水平红层开挖边坡变形破坏特征[J]. 岩土力学, 2004, 25(8): 1311-1314.

[3]张倬元, 王士天, 王兰生. 工程地质分析原理[M]. 北京: 地质出版社, 1994.

[4]吉随旺, 张倬元, 王凌云, 等. 近水平软硬互层斜坡变形破坏机制[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2000, 11(9): 49-52.

[5]李智毅, 王智济, 杨裕云. 工程地质学基础[M]. 武汉:中国地质大学出版社, 1990.

[6]张倬元. 滑坡防治工程的现状与发展展望[J]. 地质灾害与环境保护,2000, 11(2): 1-9.

[7]孙广忠. 论地质灾害防治[J]. 中国地质灾害与防治学报,1996, 7(1):1-5.

[8]骆银辉, 朱春林, 李俊东. 云南红层边坡变形破坏机制及其危害防治研究[J]. 岩土力学,2003, 24(5): 836-839.