上海市体外诊断试剂生产企业十年发展及监管情况回顾

2011-01-26刘歆徐凤玲岳伟

【作 者】刘歆,徐凤玲,岳伟

1 上海市食品药品监督管理局认证审评中心,上海,200021

2 上海市食品药品监督管理局医疗器械安全监管处,上海,200010

体外诊断试剂作为特殊的医疗器械产品,在医疗机构和家庭得到了广泛的使用,其快速、简便、准确和精密的特性能进行疾病的早期筛查、辅助诊断以及预后判断。近年来,我市体外诊断试剂行业发展迅速,十年间生产企业数量和产品种类不断增多,已由2000年的不到10家企业10余个品种发展到目前的90家企业、200余个品种和2000多个注册产品。本文通过对2000年至2010年十年内法规层面的变化、生产企业规模的变化和产品种类的变化等情况的统计分析,并结合监管经验对生产企业体系建立和运行能力方面存在的问题进行研究和讨论。旨在对我市体外诊断试剂产业发展状况进行回顾和总结,试图通过对发展现状及其趋势的分析,找出体外诊断试剂目前监管中存在的问题,为未来监管提出建议。供相关管理部门参考,便于制定出更加科学合理有效的监管措施,使我市体外诊断试剂生产企业持续稳定发展。

1 2000年至2010年法规层面的变化

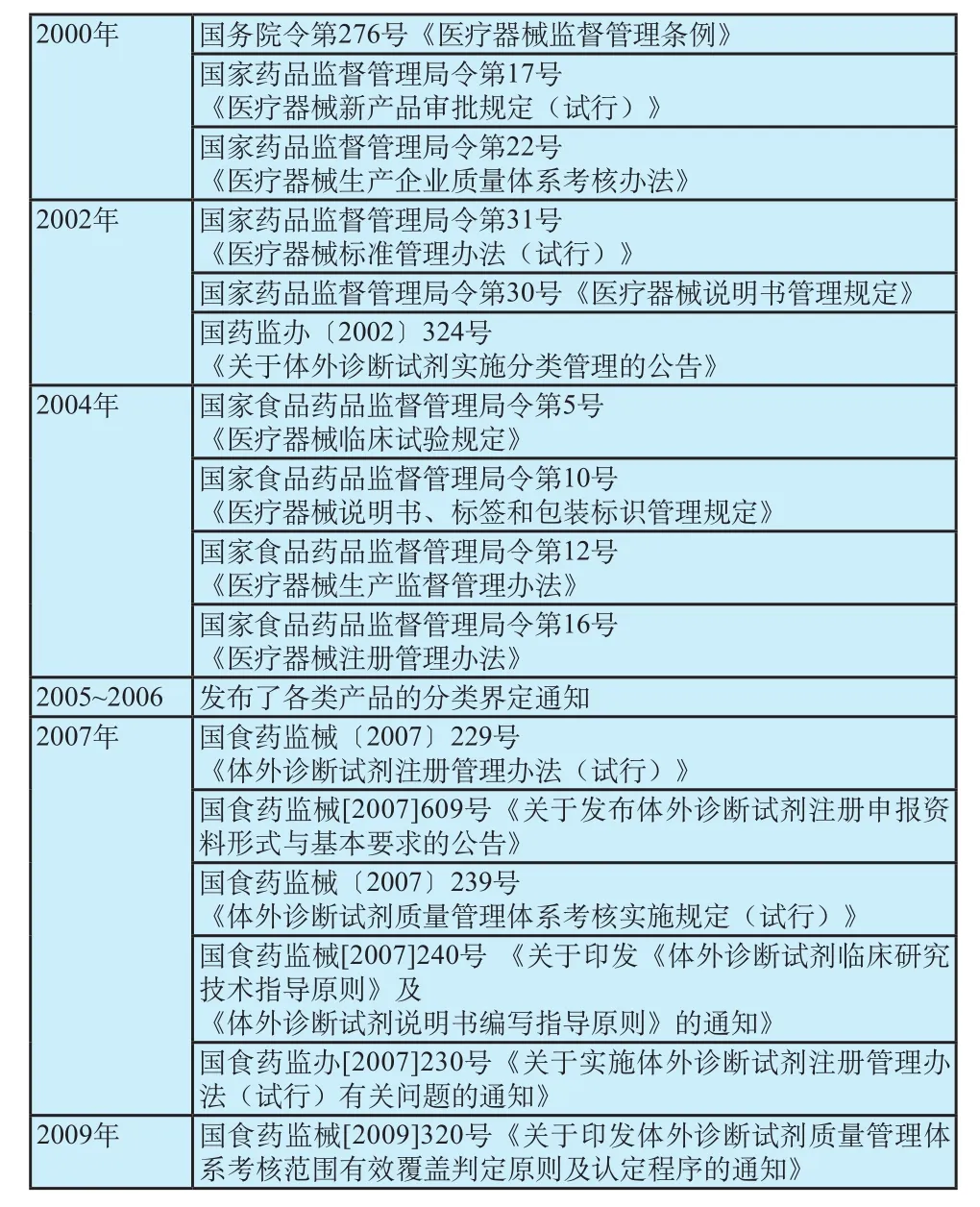

随着我国药监系统的不断发展,监管体系的不断完善,体外诊断试剂产品的监管也经历了一系列重大的变化。从管理归口到产品分类,再到管理要求,十年内法规不断的发生变化。这变化大致可以分为三个阶段:第一阶段(2000年至2004年)从按药品管理逐步过渡到部分与诊断仪器配套的试剂按医疗器械管理;第二阶段(2004年至2007年)划归医疗器械管理的试剂完全按照医疗器械通用管理要求进行管理;第三阶段(2007年至今)按照体外诊断试剂专用管理要求进行管理。表1详细列出了法规的沿革。

按照国际对医疗器械的定义,体外诊断试剂属于医疗器械,但有其特殊性,产品介于药品和普遍意义上的医疗器械之间,简单的按药品或器械管理都不甚合理。根据国际各个国家的法律,将体外诊断试剂划归器械并增加专用要求是国际通行的做法。欧盟和美国FDA均将体外诊断试剂划归医疗器械进行管理,日本单独将体外诊断试剂列为一类,与药品、医疗器械平行管理。我国由于法规变化频繁,企业无所适从,监管部门也由于管理要求不明确而导致监管乏力,一直处于管理的“模糊地带”。直至2007年一系列针对体外诊断试剂监管的法规出台,明确了监管范围和要求,结束了这种局面,企业也从此走上了发展壮大之路,2007年不啻为我国体外诊断试剂监管历史上的分水岭。

2 2000年至2010年上海市体外诊断试剂生产企业的变化情况

表1 我国体外诊断试剂监管法规的变革Tab.1 the Development of Regulation of IVDs in China

2.1 企业数量变化

我们根据2000年至2010年企业办理生产许可证的数据进行统计,发现十年内企业开办数量随着法规的变化出现了相应的变化。目前我市共有体外诊断试剂生产企业90家,其中二类企业59家,三类企业31家。如图1所示,体外诊断试剂生产企业开办的第一个高峰在2003年至2005年间。由于部分体外诊断试剂划归医疗器械管理,无需按照药品GMP要求开办,大多数人认为企业可以降低要求,相关监管政策法规要求滞后,所以导致企业数量急剧增加。200年后一个高峰过去,由于新的法规处于征求意见阶段,政策形势不明朗,企业开办数量明显下降,呈现观望气氛。2007年4月新法规试行版正式出台,对体外诊断试剂生产企业的要求进一步明确,按照体外诊断试剂的特点,在生产条件的要求上参考了药品的GMP管理、对致病性、生物性和溯源物质参考了生物制品管理、同时参考了YY/T0287的质量体系管理,通过行政划归使得一部分原来属于药品生产企业的转归为按医疗器械管理。于是2007、2008两年企业新开办数量有所回升。2009、2010年企业新开办数量又有下降趋势,2009年全年获得生产许可证的企业数量仅有一家。我们认为经过2007~2009两年的试运行,体外诊断试剂生产企业的许可要求和生产质量体系要求维持在较高水平,企业开办门槛提高,再加上行业内企业数量趋于饱和,老产品竞争激烈,新产品研发投入大、要求高,新开办企业存在一定的困难,导致了申请新开办企业数量明显减少。这种情况是正常合理的,对于克服我国体外诊断试剂生产长期处于低水平重复、相互恶性竞争,提高体外诊断试剂技术研究能力,增加产品自主创新,提升产品质量是十分有益的。

图1 2000年至2010年上海市体外诊断试剂企业开办情况Fig.1 License numbers of IVD reagents in Shanghai in

2.2 企业规模变化

截止至2010年,市体外诊断试剂生产企业产值过亿的企业有4家,1000万以上有22家,100万~1000万有24家,0~100万的有29家。同时也有11家企业未申报企业基本运行信息,估计这些企业是处在停产状态。上述这些体外诊断试剂生产企业的运行数据,反映出一个强烈的信号,就是企业开始进入动荡和分化时期。一是规模化企业越来越多和越来越大。五年前生产过亿的企业只有1家,而现在增了4家。这些企业一般在行业中领先,具有较强的创新能力,市场占有率高,产品质量稳定。有些企业在某一技术领域具有独创性,或者在某一技术方法上全国领先。二是由于市场竞争激烈、对企业管理的要求提高,一部分生产过程十分简单、主要靠进行稀释分装试剂的生产企业,进入了生产的下降期。市场能力的缺失,使得这些企业不得不进入停产状态。此外,图2显示了企业人员规模的分布情况,100人以上的企业已有10家,占企业总数的11%,但大部分企业人员规模处在50人以下,甚至还有部分企业只有10人不到。但2004年统计数据显示百人以上企业仅有三家,占企业总数的6%,百人以上企业的增多,表明体外诊断试剂呈现出规模化生产的趋势。从单个企业的产品规模来看,生化试剂类生产企业产品数量最多,可达到50余个品种,多数企业产品数量在5~10个之间,但也有部分企业只有一个产品。这也是市场竞争白热化的原因之一。此外,有的企业在经历“小而全”的发展迟滞之后,痛定思痛,果断抛弃低价值的有证产品,向“小而专”发展,轻装上阵,在特殊领域反而取得了很大的发展,体验了顺势而为转变经营思路带来的益处。

图2 上海市体外诊断试剂生产企业人员规模示意图Fig.2 Working staff numbers in IVD reagents

2.3 生产条件的提高

2000至2010年间,体外诊断试剂企业变化显著,其中企业地址变更占整个变更事项的48%,变更法人比例为21%,变更企业负责人的比例为17%,变更生产范围的比例为7%。其中变更地址的企业数量较多,从目前企业分布的区域来看,28%的企业分布在浦东新区。由于体外诊断试剂产品在行业发展中定位为高新生物医药类,因此主要集中在张江高科技园区及合庆镇医疗器械产业园区内。其次分布在闵行、徐汇和普陀。大多数企业经过地址变更,生产规模扩大,场地及设备条件进一步改善。95%的企业建造有10万级净化车间,配备有纯化水制水设备,90%的生化试剂生产企业配备有日立全自动生化分析仪或奥林帕斯全自动生化分析仪。这些变化情况详见图3和图4。体外诊断试剂生产企业的另一个特点是人员层次较高,高学历人员和医药等专业人员比较集中。海外归国专业人员创办的企业数量相对于其他行业较多,硕士以上学历人员相对其于他行业较多,在一定程度上促进了产品更新和质量提高。

图3 2000年-2010年间上海市体外诊断试剂生产企业变更情况Fig.3 Certi fi cate changes in IVDs reagents in Shanghai in ten year

图4 2010年上海市体外诊断试剂生产企业分布区域图Fig.4 Locations of IVDs reagents in Shanghai in2010

2.4 生产方式的变化

从生产方式来看,2007年以前单纯从事分装生产的体外诊断试剂生产企业共12家,2007年以后均已加强研发能力,申报配制方式生产产品体系考核。目前由于新法规的要求,首次注册产品需进行研制现场核查和产品抽样,如需分装生产,必须提供原生产厂商的营业执照、医疗器械生产许可证、境内(进口)产品注册证、分装授权书和质量技术协议等证明性资料,单纯从事分包装生产的企业很难达到上述要求。另外,从企业的技术能力和发展趋势来看,分装生产的企业通常不具备研发能力,由于不掌握试剂产品的核心技术,质量保证能力令人怀疑,未来竞争力堪忧。已重新注册的分包装产品虽然延续以往的政策,但部分企业由于无法获得原制造商的上市证明及分装授权,从分包装生产方式转向自行研发生产。这在一定程度上推动了企业的技术力量的提高,遏制了上市产品的不良竞争,创造了公平的市场环境。

笔者认为研制现场核查的前提条件是存在实质性的研发活动,目的是核查研发情况的真实性。分包装企业并无这一活动,但法规条款并未明确阐述对分包装生产方式的态度,而是含糊其辞,避而不谈,这在一定程度上还对分包装产品首次注册开了一扇虚掩的门。对分包装生产最有效的监管方式应以疏导、规范为主,引导其采取规范生产行为,如可在生产许可证、产品注册证、包装、标签、说明书中表明生产方式为“分包装”,并分别标注原厂制造商、分包装商的企业名称、生产地址,产品批号及有效期。这样既区分了双方的职责和功能,向客户说明了产品的实质生产状况,保护了双方的利益、又同时互相监督。这一做法在药品、食品领域已广泛实施,希望能够在医疗器械监管中得以采用。

2.5 产品数量与种类

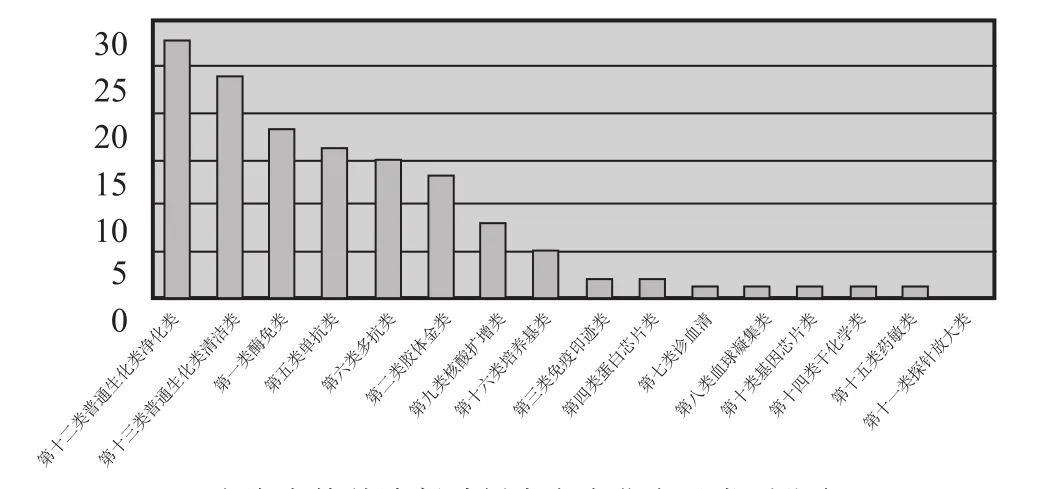

2000年,上海市新开办医疗器械体外诊断试剂生产企业7家,约8个品种,到2010年,上海市共开办医疗器械体外诊断试剂生产企业90家,约200余个品种。目前,有14家企业同时生产配套分析仪器,如电解质分析仪、生化分析仪、金标读数仪和基因芯片阅读仪等。从图5可见,生产二类普通生化试剂的企业仍占据第一位,其次是免疫类试剂。

从产品类别来看上海生产的二类体外诊断试剂产品约有150余种,三类产品约有50余种。其中致病病原体生产企业数量27家,产品涉及甲肝、乙肝、丙肝和戊肝等15种致病病原体,检测方法多样。产品涉及到的技术平台有:标记免疫测定技术、免疫印迹技术、核酸扩增荧光法、芯片技术和分离培养技术等,涉及化学、物理学、临床医学、免疫学、细胞生物学、生物化学、分子生物学等多个学科。由此可见,随着对外交流的扩大,各学科的交叉发展、技术的不断更新,企业引进项目速度的加快,研发及生产技术能力在十年内有了很大的提高。

图5 上海市体外诊断试剂生产企业产品类别分布图Fig.5 Product categories of IVDs reagents in Shanghai

3 质量体系考核中高发问题汇总与分析

3.1 生产质量体系现场考核

笔者将日常体系考核中企业经常出现的不合格项进行了归纳和总结,见表2。我们可以发现,最常见的不合格项在于设计控制与验证。随着体外诊断试剂生产企业整体能力的增强,大家对验证有了更深入的思考,不但要知其然还要知其所以然。我们在体系考核中不断的发问“为什么要这样做?而不是那样做?”希望得到合理的解释。企业以往会回答“大家都是这样做的,所以我这样做”,但是现在企业通常会回答“因为我们需要……,这样能够……,那样做会……,所以选择这样做”,并会提供一些验证的记录。由此可见,理解了原理才知道如何操作,这就是验证的精髓。但是,设计环节不完整,技术文档不完整,设计评审缺乏证据,验证方案缺乏科学性合理性等,仍然是设计控制与验证中普遍存在的问题。

其他项目的不合格多是由于企业和检查人员的理解上的不一致造成的。例如,质量体系考核中第9条规定“从事体外诊断试剂生产的各级人员应按本细则进行培训和考核,合格后方可上岗”。有的企业认为这条是针对企业内部从事生产的人员提出的,因此仅对生产部的各级人员进行了细则培训。但检查员通常认为本细则针对的就是体外诊断试剂生产企业,体系涵盖了各个与生产相关的部门,如采购、质控、仓储、设备管理和物流等,均应进行培训。这就是典型的理解层面不一致的例子。诸如此类的例子很多,企业应以建立良好、规范的体系为前提,持续改善,而不应能仅以通过考核为最终目的。

通过对上述不合格项进行原因分析,我们发现企业存在以下问题:轻设计重生产和检测;轻过程控制重检测结果;轻文件记录重操作;策划不严谨,执行不严格,记录不规范。

表2 常见体系考核不合格项汇总Tab.2 Collections of objections in inspection of QMS

3.2 研制现场核查

主要存在以下问题:

① 不能提供完整的原始研发记录;

② 无研发进度计划、人员具体分工、进度跟踪及评审;

③ 由于企业人员变动,立项时的研发人员已离职,资料交接混乱且部分遗失;

④ 未按法规要求进行稳定性试验,仅作一批或仅作加速稳定性试验,不能提供依据;

⑤ 临床试验数据不完整,信息不准确,不真实。

其主要原因有研发活动不规范;未形成良好的试验习惯及记录试验报告的习惯;研发人员管理不到位,人员职责不明,部门相互配合不善,资料交接及技术档案管理制度和考核机制还存在问题,试验方案制定草率,以及临床研究不严谨。虽然我们在研发核查中发现部分企业体现出了很好的研发水平和技术实力,但仍有相当一部分企业在研发过程中无视产品的特性,忽略科学性和合理性要求,咬文嚼字地紧紧扣住法规的最低要求企图通过考核。这样做无疑从思路源头上就误入歧途,其产品的质量水平和企业的生存能力可以想见。此外还发现临床试验报告中不签名和代签名等情况。

4 体外诊断试剂生产实施细则实施的改进建议

体外诊断试剂新法规系列试行至今已有3个年头,上海市95%的企业已按照体系要求正常运行,但是实施细则是否能真实有效地反映企业质量体系管理状况,是否具有良好的操作性,是否能达到有效监管的目的,是否能推动体外诊断试剂行业规范稳定的发展,从本文提供的数据分析来看,可以达到预期的目的,但是仍需要在实践中不断加以修正和改进。从全国范围来看,本实施细则仍存在修订的呼声,原因在于细则中的部分条款内容重复,措辞含糊,要求不明确,容易造成检查人员和企业间的理解偏差,从而形成争议。此外,一些无法操作的条款往往会流于形式,难以起到监控的作用。尤其是血液类原料如何通过合法途径获得,这个问题如果不解决,我国自主生产参考物质将面临极大的困难。

笔者建议以下几条应予以讨论并修订:

8.1~10 各级人员培训和考核应以企业自行培训为主,细则中应说明;

13.2 应该为“主要物料”的名称、批号、有效期和检验状态标识必须明确;

15.1*、21.2*、两条涉及“生物活性物料”应予以明确界定;

15.1*、16 两条涉及易燃、易爆、有毒、有害等物料的国家相关规定应予以明确,究竟要求企业做到何种程度;

20.2 没有空气净化要求的物料不需强调人流物流分开,做到按生产流程合理布局就可以了;

21.1*、21.2* 应合并要求;

25.4与57.2重复,可合并;

41、42 首次验证结束后,生产一定周期和停产后重新开工,条件不变无需再进行验证,只需确认即可;

45.1* 应明确合法、具有资质、有质量保证能力的供方是哪一类供方,例如原料来自于高校、研究院所、医疗机构,那这些原料提供者的资质如何要求?

46.2与68.1合并, 应改为:应能证明校准品的溯源性,质控品的来源及赋值方法,

47 应改为“关键物料”应建立复验制度;

49 有特殊要求的物料应明确范围;

50.1* 目前法规未规定工艺批准,前半句可删除;

50.2 可在文件管理制度中规定;

51 与67.1* 要求重复,可合并;

70.1 应该为对物料按照质量标准进行检验,对不具备检测能力的外购物料,应制定验收规程,并将此条列为重点项。

71.1* 应加上:应能追溯到所用的检测仪器及参考物质的编号、批号等信息;

附录A: 11* 应为一般项

综上所述,体外诊断试剂系列法规运行至今,我市体外诊断试剂生产企业发展迅速,很多企业自觉参加卫生部临检中心的室间质评,产品种类、数量和质量均有很大的提高,企业通常能够积极的建立和保持质量管理体系的有效运行,并持续改进,一些企业的试剂产品甚至出口至欧洲国家。笔者希望国家食品药品监督管理部门能够广泛听取企业和基层监管人员反馈意见,对法规实施情况进行回顾和调研,并对法规进行修订,使其更好的发挥监管效力,保证行业的有序健康发展。