儿童缺血性脑卒中远期预后追踪研究

2011-01-19李久伟丁昌红赵若岩邹丽萍

李久伟 丁昌红 赵若岩 邹丽萍

儿童缺血性脑卒中(IS)是儿童期重要的致残性疾病之一,占儿童脑卒中的40%~45%[1]。在北美和欧洲,18岁以下儿童IS的发病率为每年2~13/100 000[2,3]。既往绝大多数的研究是针对IS的病因或危险因素展开的,Fullerton等[4,5]研究发现,美国黑人儿童较白人儿童更易患IS,且病死率高,提示儿童IS的发生存在种族差异[7],推测其预后也可能存在一定差异。有关儿童IS的预后研究结果多为欧美国家报道,且随访时间较短[3]、特别是接近成人期的资料尚待充实。目前,中国儿童IS的研究甚少,其远期预后尚不得而知。为此,本课题组收集1992至1997年首都医科大学附属北京儿童医院(我院)诊断为IS患儿的病史资料,在2008年进行远期追踪随访,评估日常生活能力、运动功能、认知、社会交往、语言、心理和行为等,以了解IS患儿的远期预后。

1 方法

1.1 病例纳入和排除标准 通过病历检索,收集1992年1月至1997年5月首次入住我院的IS连续病例,病历满足以下条件者被纳入:①符合儿童IS的诊断标准:临床表现有持续24 h以上的、突然发作的、急性局灶神经系统功能缺失并伴有脑梗死的神经影像学证据。②发生IS前智力和运动发育正常。③除外新生儿脑卒中、临床诊断暂时性缺血性发作和颅内出血患儿。

1.2 追踪联系方法 根据病历中记载的住址和联系方式,以书信和电话的形式与所有研究对象及家人联系,争取配合并动员至我院进行随访。对于无法取得联系者,课题组成员到患儿家中联系和动员。

1.3 病历采集信息 ①临床资料:病因、危险因素、家族史、临床特征、血液学、免疫和代谢等相关情况;②影像学资料:调阅IS患儿住院时的头颅影像学图片,由我院放射科医生重新进行评阅,对影像学资料未保存者,以病历中记载的影像学描述为准。将梗死部位按以下标准进行分类:a.皮质、皮质下白质;b.基底节、内囊、丘脑;c.混合部位,即a与b部位同时有梗死。

1.4 随访内容 同意来院随访的IS患儿于2008年8~11月在我院神经科门诊接受随访。课题组成员均为具有中级以上神经专业技术职称的医生,且接受过相关专业量表和功能评价的培训,包括心理问题量表、日常生活活动(ADL)量表和智力测量。肢体运动功能评定由2名课题组医生独立完成,取平均值分析。

1.4.1 一般性问诊及查体 主要包括:①出院后的并发症:并发症出现时间,治疗情况及转归;②复发:有无IS复发,复发次数,距离首次IS发病时间、复发表现;③后遗症及转归情况;④后续治疗情况:有无正规康复训练、药物治疗情况;⑤查体:常规的物理检查及神经专科查体。评价患肢肌力,同侧上下肢肌力如不等,以最低肢体肌力计算。

1.4.2 心理问题评定 针对患儿可能存在的情绪、行为、注意力、记忆力、学习和社会交往等心理问题,采用Wechsler记忆评定表进行记忆力评定,明尼苏达多项人格调查表和社会功能缺陷筛选量表SDSS评价社会功能,划消测验(适用于成人)及Conner′s量表(适用于儿童)进行注意力和多动评定。

1.4.3 ADL评定 采用FIM(functional independence measure)量表评定。 FIM分级标准:18~53分为完全依赖,~107分为部分依赖,~126分为独立。

1.4.4 智力测量 采用中国修订韦氏智力量表。结果包括言语智商、操作智商和全量表智商3部分,<89分为异常,<69分为智力缺陷。

1.4.5 患肢运动功能评定 采用简易Fugl-Meyer 运动功能评测法( FMA) ,四肢瘫患儿评价功能相对较差一侧肢体。FMA满分为100 分,其中上肢最高分值为66 分,下肢最高分值为34 分。FMA评分<50分:患肢严重运动障碍,几乎无运动;~84分:患肢明显运动障碍;~95分:患肢中等度运动障碍,手功能障碍;~99分:患肢轻度运动障碍;100分:正常。

1.4.6 头颅MR和磁共振血管造影术(MRA) 随访患儿均在我院行头颅MR和MRA检查,由我院放射科MR室医生阅片。与起病时影像学资料或记录的影像学描述对比,以了解原病灶演变情况、有无代偿性Moyamoya现象等。

2 结果

2.1 一般情况 经查阅病历,共44例IS连续病例符合纳入标准。

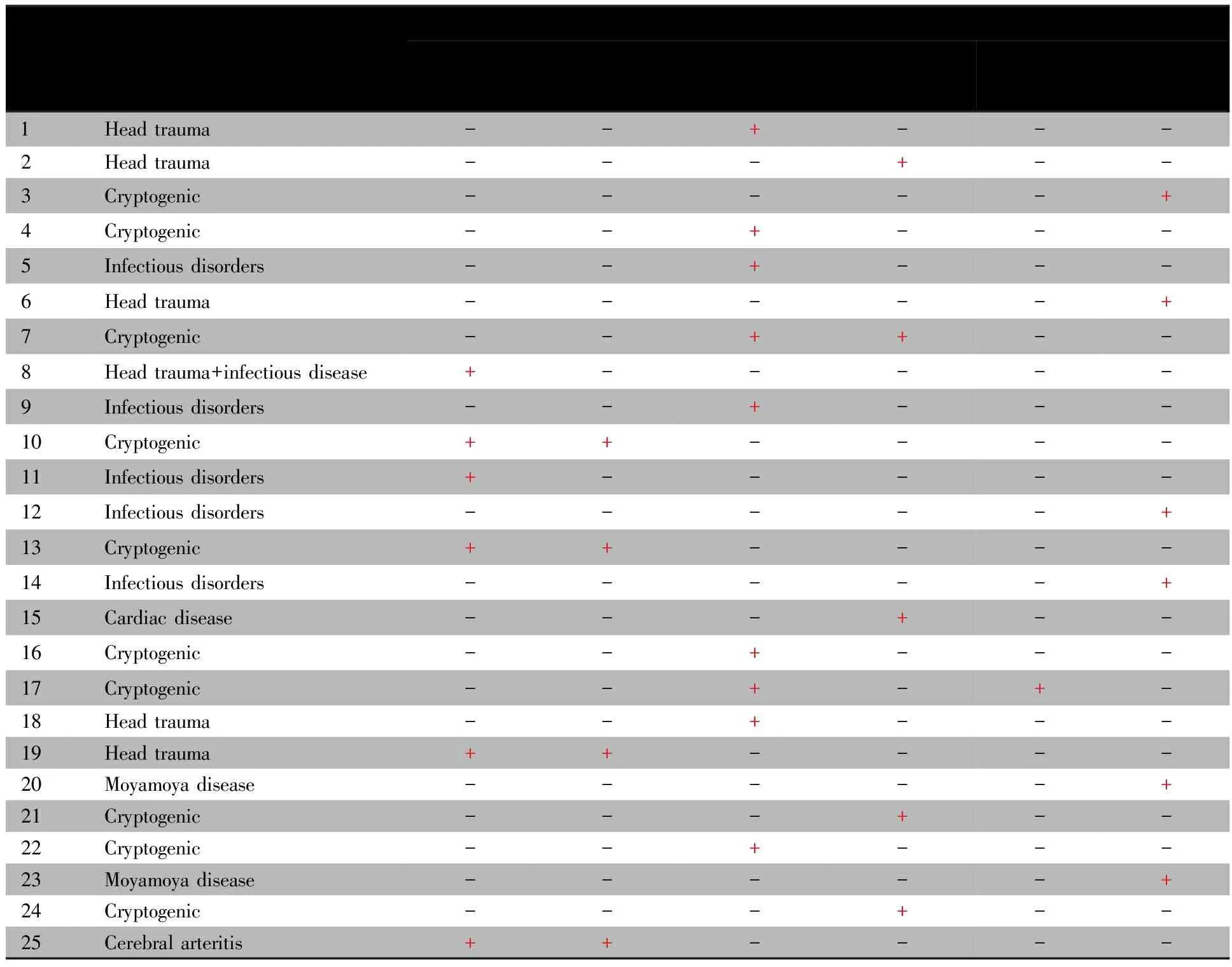

2.2 发病时临床特征 IS起病入院时23/25例表现为偏瘫症状,2例为四肢瘫。起病时伴随惊厥5例,意识障碍2例。呼吸道感染5例,轻微头外伤5例,Moyamoya病2例,同时存在轻微头外伤及感染者1例,心脏病和脑动脉炎各1例,10例患儿病因不明。25例均未遭受剧烈的头外伤,头皮表面未见明显的伤痕,影像学与脑挫裂伤及颅内出血不符,表现为典型的脑梗死;皮质、皮质下白质梗死6例,基底节、内囊和丘脑梗死13例,混合部位梗死6例(表1)。

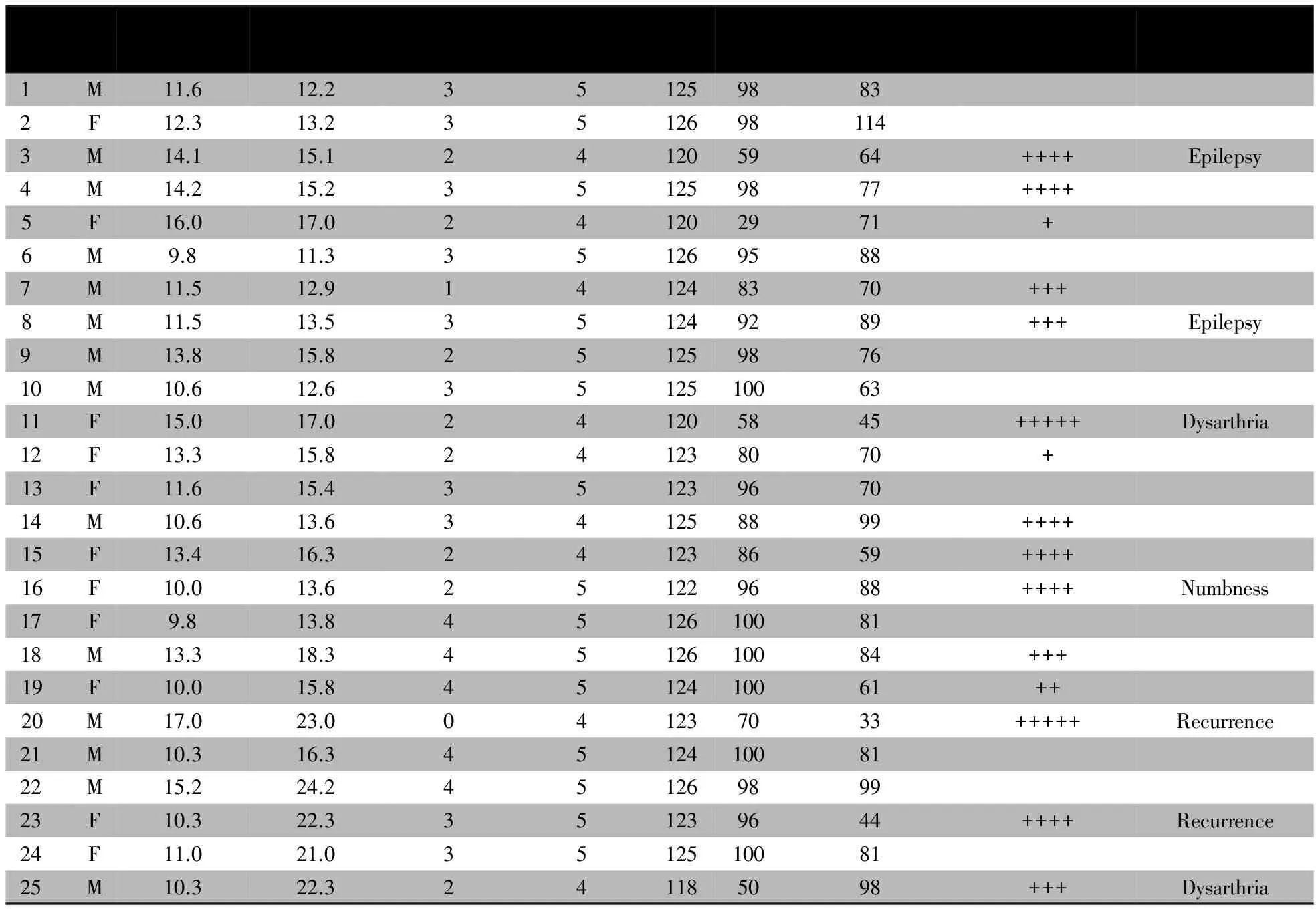

25例肌力均较发病初得到了提高,其中16例(64%)肌力达到Ⅴ级,9例肌力Ⅳ级。ADL评定结果显示,118~126分25例,均符合ADL功能独立。FMA评定结果显示,11/25例(44%)患儿100分,运动功能正常;7例(28%)得分在96~99分,患肢轻度运动障碍;7例(28%)评分<96分,存在中重度运动功能障碍。21例(84%)全量表智商<89分,其中7例<70分。

表1 IS患儿病因学及脑梗死部位

表2 25例IS患儿神经系统随访结果

Notes y:years; MS: muscle strength; +: one kind of psychological problem

15例(60%)存在心理问题。主要表现为:记忆力差11例,注意力不集中10例,自信心不强9例,动作过多7例,社交恐怖7例。除2例在读大学外(本科、专科各1例),6例因成绩太差中学未毕业即辍学。

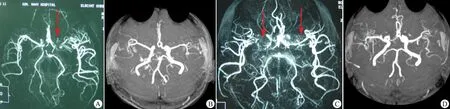

3例起病时血管狭窄的患儿其狭窄程度明显减轻(图1),余22例MRA结果与发病初无明显改变。头颅MRI改变主要表现为脑萎缩、原梗死部位软化或胶质增生。

图1 IS患儿起病时脑血管狭窄患儿MRA随访结果

Fig 1 Follow-up outcome on MRA in IS children with cerebral vessel narrows at onset

Notes A:Stenosis at left sided middle cerebral artery onset; B:No stenosis at follow-up; C:Stenosis at some artery onset; D:Almost no stenosis at follow-up

2.4 与远期运动功能相关的因素 FMA运动功能正常的比例:皮质、皮质下白质梗死患儿为2/6例,基底节、内囊和丘脑梗死患儿为9/13例,混合部位梗死患儿为0/3例,差异有统计学意义(P<0.01)。提示基底节、内囊和丘脑部位梗死者运动功能预后良好。

11例特发性和14例其他原因引起的IS患儿中,运动功能正常分别为7例(63.6%)和4例(28.6%),患肢轻度运动障碍为3例(27.3%)和4例(28.6%),中重度运动功能障碍为1例(9.1%)和6例(42.9%),差异有统计学意义(χ2=22.16,P<0.05),提示特发性IS患儿运动功能预后较好。

男性患儿FMA评分平均为(89.4±17.0)分,女性患儿为(89.5±17.4)分,两者间差异无统计学意义(t=0.014,P=0.989)。

3 讨论

3.1 IS的病因学和并发症 儿童IS与成人IS明显的区别是两者危险因素不同,儿童IS有较多潜在的危险因素。成人脑卒中常见的危险因素包括糖尿病、高血压、酗酒和吸烟。欧美国家报道儿童IS的危险因素有心脏病、血液学异常、血管病变和感染等,且可有多种危险因素在同1例患儿聚集。但仍有约1/3患儿找不到明确的病因[3]。本研究10/25例IS患儿病因不明,其他病因包括呼吸道感染5例,头外伤5例,同时存在头外伤及感染者1例,Moyamoya病2例,与国外报道不一致,考虑可能是种族不同有关。北美以心脏病及心脏手术为儿童IS的主要危险因素[7];欧洲以凝血功能异常、黑人以镰状细胞病为主要危险因素[8];日本因烟雾病导致IS的比例较高[9]。

既往研究表明,儿童IS的复发率在6%~30%,多于脑卒中后半年内复发[11],心脏病、动脉病、凝血障碍疾病和代谢病所致的IS复发率较高。约2/3的镰状细胞病相关IS患儿于9年内脑卒中复发,即使接受规范的治疗,其复发率也达22%[12]。本研究2例(8%)IS复发的患儿,基础疾病均为Moyamoya病,国外有类似报道[13]。由于本组IS患儿的病因与国外有较大差异,因此脑卒中复发率相对较低。欧美国家IS患儿的病因多为镰状细胞病、心脏病及凝血功能紊乱,可显著增加脑卒中复发的风险。

本组3/25例患儿随访MRA,血管狭窄较起病时明显减轻,其中2例智商和运动功能正常,1例接近正常,与MRA的好转相吻合。

3.2 IS患儿远期运动功能评价 本研究纳入25例IS患儿,至本研究设定的随访时点,均未接受正规的康复训练,反映IS的自然转归情况。25例患儿随访时年龄11.3~24.2岁,平均16.3岁,基本接近成人,故本研究评价ADL和患肢运动功能时采用了适用于成人的FIM和FMA量表。ADL的评定方法较多,国外也有学者[10,14]采用改良Rankin(MRS)评分法进行评价,本研究采用的FIM量表是美国康复医学统一数据库系统(UDSMR)制定,可较全面评价患儿的生活自理能力、扩约肌控制、活动和转移、运动、交流及社会认知能力。25例患儿最低ADL评分为118分,均符合ADL独立,而成人脑卒中仅1/3可独立生活,提示儿童IS的预后较成人好。

FMA评定结果显示,存在轻、中重度运动障碍的IS患儿各7例(28%)。与De Schryver等[10]和Gordon等[14]的研究结果相似,较Steinlin等[13]和deVebe等[15]的结果乐观。本研究同时发现,基底节、内囊和丘脑部位梗死者运动功能预后较好,与文献报道结果较为一致[16,17],但也有学者认为基底节、内囊和丘脑部位梗死者预后可能不良[18],尚有待大样本研究进一步明确。此外,特发性IS较其他原因引起的IS运动功能预后好,与文献报道相吻合[3]。

本研究IS患儿男女比例为1.3∶1,男女不平衡差异也见诸于文献报道。成人研究显示,女性是IS患者预后不良的独立危险因素[18,19],但本研究显示,性别对IS患儿运动功能预后无显著影响,这可能与成人男女性的性激素水平较儿童差别显著有关。

3.3 IS患儿远期智力和心理评价 约2/3的IS患儿存在脑卒中后心理问题[3,13]。本组15例(60%)患儿存在心理问题,其中记忆力差11例,注意力不集中10例,自信心不强9例,动作过多7例,社交恐怖7例,辍学6例;国外相关研究报道的自信心下降及社交恐怖的病例较少[20,21],具体原因还有待进一步分析。本组25例患儿的操作IQ、言语IQ及全量表IQ较正常人群偏低,特别体现在操作IQ上,与文献研究结果较为一致[10,22,23]。除脑卒中影响外,很可能与存在的心理问题如社交恐怖、不自信、注意力不集中等影响测量IQ时的能力发挥有关。

3.4 本研究的不足之处和局限性 ①失访率偏高(9/44例),可能影响本研究的部分结论;②纳入患儿均未进行正规康复治疗,因此尚不明确康复治疗在IS预后中的价值。

4 结论

儿童IS远期预后较好,均可达到生活自理。约50%患儿仍存在不同程度的运动功能障碍和心理问题,整体认知能力偏低。基底节、内囊和丘脑部位梗死和特发性IS者运动功能预后良好。

[1]Mackay MT, Gordon AStroke in children. Aust Fam Physician,2007,36(11):896-902

[2]Lynch JK, Hirtz DG, DeVeber G, et al.Report of the National Institute of Neurological Disorders and Stroke workshop on perinatal and childhood stroke.Pediatrics,2002,109(1):116-123

[3]Lynch JK, Han CJ .Pediatric stroke: what do we know and what do we need to know?Semin Neurol,2005,25(4):410-423

[4]Fullerton HJ, Chetkovich DM, Wu YW, et al.Deaths from stroke in US children, 1979 to 1998.Neurology,2002,59(1):34-39

[5]Fullerton HJ, Wu YW, Zhao S, et al.Risk of stroke in children: ethnic and gender disparities.Neurology,2003,61(2):189-194

[6]Chung B, Wong V.Pediatric stroke among Hong Kong Chinese subjects.Pediatrics, 2004,114(2):206-212

[7]deVeber G, Canadian Paediatric Ischemic Stroke Study Group. Canadian Paediatric Ischemic Stroke Registry: analysis of children with arterial ischemic stroke. Ann Neurol, 2000,48:526

[8]Lynch JK.The hospitalization of childhood stroke in the United State,1979-2000. Stroke, 2003,34:287

[9]Shi KL(石凯丽),Zou LP. 儿童动脉缺血性卒中的研究进展. Chin J Evid Based Pediatr(中国循证儿科杂志),2007, 2 (5):388-394

[10]De Schryver EL, Kappelle LJ, Jennekens-Schinkel A, et al.Prognosis of ischemic stroke in childhood: a long-term follow-up study.Dev Med Child Neurol,2000,42(5):313-318

[11]Strater R, Becker S, von Eckardstein A, et al. Prospective evaluation of risk factors on the risk of recurrent stroke during childhood: results of the 5-year follow-up. Lancet, 2002,260:1540 -1545

[12]Scothorn DJ, Price C, Schwartz D, et al.Risk of recurrent stroke in children with sickle cell disease receiving blood transfusion therapy for at least five years after initial stroke.J Pediatr,2002,140(3):348-354

[13]Steinlin M, Roellin K, Schroth G. Long-term follow-up after stroke in childhood.Eur J Pediatr,2004 ,163(4-5):245-250

[14]Gordon AL, Ganesan V, Towell A, et al.Functional outcomefollowing stroke in children.J Child Neurol,2002,17(6):429-434

[15]deVeber GA, MacGregor D, Curtis R, et al.Neurologic outcome in survivors of childhood arterial ischemic stroke and sinovenous thrombosis. J Child Neurol,2000,15(5):316-324

[16]Inagaki M, Koeda T, Takeshita K. Prognosis and MRI after ischemic stroke of the basal ganglia. Pediatr Neurol,1992,8(2):104-108

[17]Brower MC, Rollins N, Roach ES. Basal ganglia and thalamic infarction in children:cause and clinical features. Arch Neurol,1996,53(12):1252- 1256

[18]Liu X, Lv Y, Wang B,et al.Prediction of functional outcome of ischemic stroke patients in northwest China.Clin Neurol Neurosurg,2007,109(7):571-577

[19]Gladeer EL , Stegmayr B , Norrving B , et al. Sex Differences in management and oucome after stroke : a swedish national perspective. Stroke ,2003 ,34(8) :1970-1975

[20]Ganesan V, Hogan A, Shack N, et al.Outcome after ischaemic stroke in childhood.Dev Med Child Neurol, 2000,42(7):455-461

[21]Golomb MR, MacGregor DL, Domi T, et al.Presumed pre- or perinatal arterial ischemic stroke: risk factors and outcomes.Ann Neurol,2001,50(2):163-168

[22]Hogan AM, Kirkham FJ, Isaacs EB.Intelligence after stroke in childhood: review of the literature and suggestions for future research.J Child Neurol,2000,15(5):325-332

[23]Pavlovic J, Kaufmann F, Boltshauser E, et al.Neuropsychological problems after paediatric stroke: two year follow-up of Swiss children.Neuropediatrics,2006,37(1):13-19