猎龙东海滨

2011-01-18钱迈平姜扬

钱迈平 姜扬

猎龙东海滨

钱迈平 姜扬

在浩瀚的东海之滨,我国浙江省连绵的丘陵山地间,分布着一处处大小不一的盆地,在南方湿润多雨的气候下,生长着繁茂的绿色植被。而在枝繁叶茂间,却出露着大片的古火山熔岩和干热气候下河流湖泊形成的古老红色沉积岩。

早在1958年,人们就已经在这里发现了恐龙骨骼和蛋化石。其中恐龙骨骼化石,一直被当地的中药铺作为药材收购。在中医学中,包括恐龙在内的各种古脊椎动物骨骼化石都统称"龙骨",磨成粉用水冲服,可治疗阳虚肝旺引起的惊悸、失眠、健忘;与牡蛎配伍生食,可治疗烦躁、失眠、潮热、盗汗及头晕目眩;煅用可治疗遗精、崩漏、白带过多;配乌药、桑螵蛸可治疗遗尿等症。真是一味用途广泛的"灵药"啊

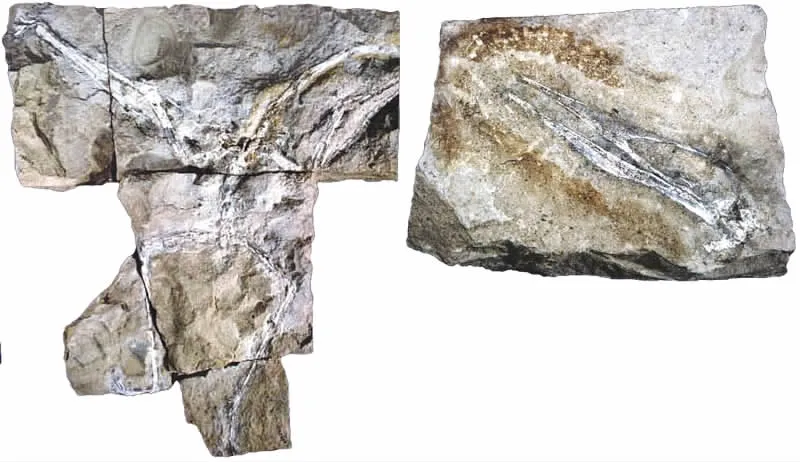

这就是一块出土于浙江省天台县白垩系地层的恐龙脊椎骨化石。

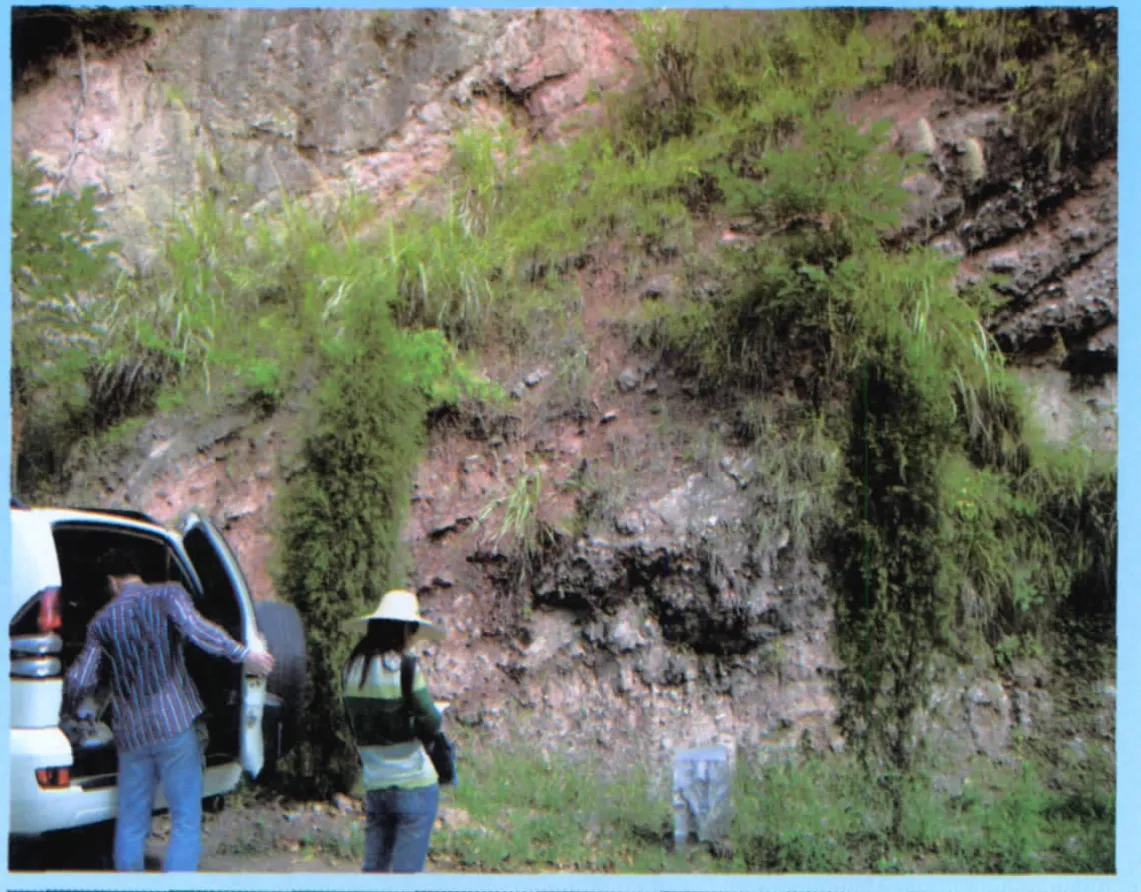

20世纪90年代中期以来,随着国家经济建设的快速发展,特别是在一系列工业园区、公路、隧道和水电等大型工程项目施工过程中,不断发掘出恐龙骨骼和蛋化石,吸引着越来越多的中外地质学家一次次来到这里寻宝探秘。

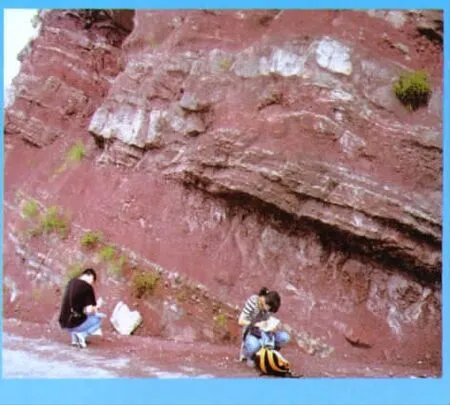

他们在一座座红色的山丘,一处处红色的盆地,一条条红色的冲沟,搜寻着恐龙的骨骼化石和巢穴遗址,并戏称是在"猎龙(hunting dinosaurs)"。

这些红色岩石厚可达数百上千米,岩石里夹杂着大大小小棱角分明的砾石,反映这里在远古时期以炎热干旱气候为主,时有季节性的暴雨山洪。其中夹带的火山岩层说明当时偶尔还有火山爆发。

在一些地点,恐龙巢穴密集分布,以致于在工程建设施工时,爆破炸开的山崖中竟然可看到一窝窝恐龙蛋巢化石,有的间隔甚至不到10米!

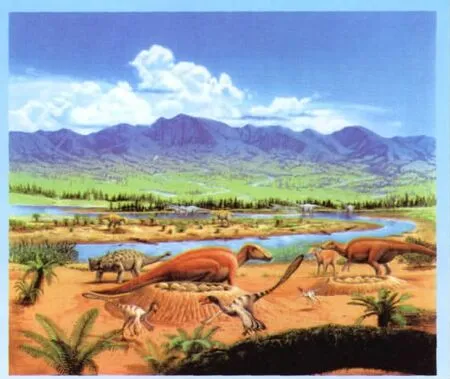

随着研究的深入,我们的眼前越来越清晰地浮现出远古时期这里的奇异景色—成群的恐龙在河流、湖泊边的丛林和山地繁衍生息。有的地点恐龙的巢穴密集分布,每到繁殖季节,成群的成年恐龙忙着争斗、交配、筑巢、产卵,喧闹非凡。

怎么会有这么多的恐龙到这里安家落户?地质学研究发现,约1亿多年至8千多万年前,这里河流和湖泊纵横分布,水里生活着各种鱼类、虾类、螺蚌类和龟鳖类,水边生长着葱郁的蕨类、苏铁、银杏和松柏植物,活跃着各种昆虫、两栖动物、翼龙、恐龙和原始鸟类等。特别是那些数量众多,形态怪诞的各种素食、肉食和杂食的恐龙,作为那个时代的主角,得益于这里丰富的食物资源和有利的环境条件,形成了一个庞大的多样化动物群。

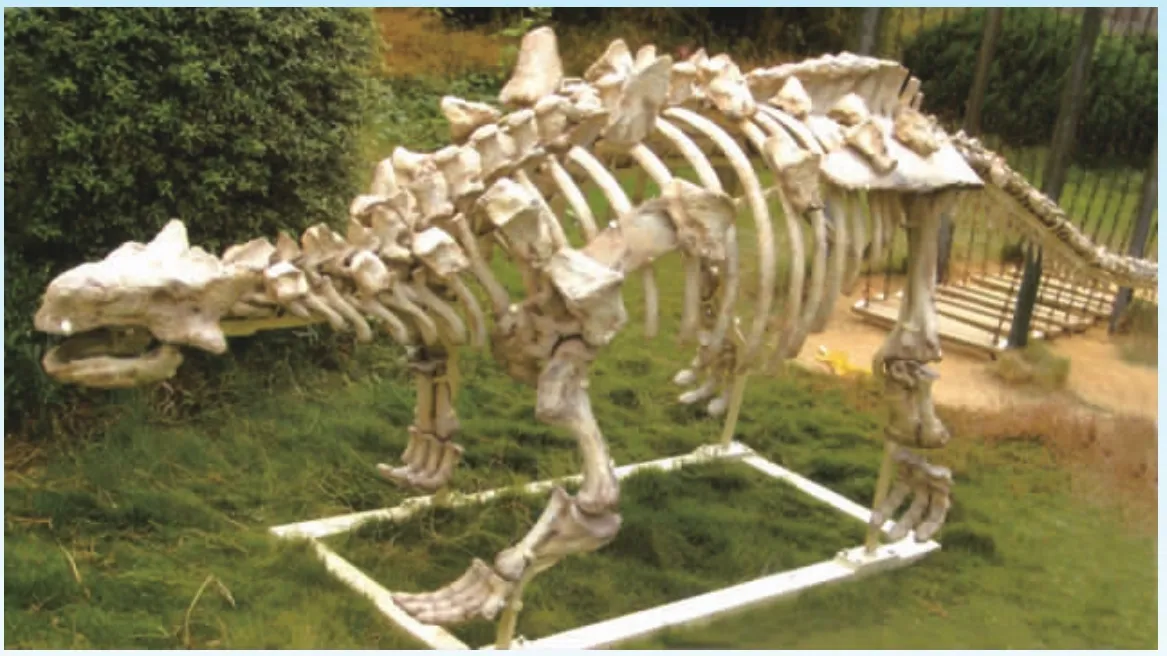

这些恐龙大多伴水而居,许多恐龙在松软的泥滩上筑巢、产卵。有的恐龙因觅食或捕猎,或逃命或争斗,或觅食或迁徙时,不幸陷入沼泽,在挣扎中惨遭灭顶,如能被迅速封埋在细腻的淤泥里,往往会在此后漫长的地质成岩作用下,非常幸运地变成化石完整的保存下来。例如,这具发现于浙江天台县的慢龙类恐龙骨架化石,就是十分完整而珍贵。是浙江省迄今为止保存最完整的恐龙骨架化石,目前尚未完成研究和命名。

到距今约9千万年时,随着火山喷发减弱,河流湖泊以泥沙沉积为主,偶尔也夹带火山喷发的火山灰沉积。因地形变迁,湖盆沉积中心转移,这里成为山麓坡地。在暴雨季节,时常形成急流或山洪,一路汹涌澎湃直下河谷,沿途冲刷携带着大量的山石、树木以及来不及逃避的动物尸体,在靠近山脚的平缓地带流速减慢,砾石和砂石根据比重大小依次沉积下来,沿途留下一条条砂砾堆积带。

山洪涌入河流、湖泊,清澈的水体顿时浑浊不堪,水位暴涨泛滥,淹没了沿岸的丛林、谷地,也淹没了一个个伴水而居的恐龙巢穴和来不及逃避的恐龙。当洪水过去后,泥沙在地形较平缓的河流、湖泊沿岸沉淀下来,形成一片片大小不一的泥滩。

如此年复一年,纪复一纪,层层相叠,千万年后,就成为今天这里厚达数百上千米的红色岩层。其中夹杂着大小不一、棱角分明砾石的岩层就是远古时期山洪带来的石块在山边堆积形成的,而那些被称为粉砂质泥岩的较细腻岩层则是沿岸泥滩沉积形成的。

当时的恐龙以及它们巢穴里的蛋一旦被洪水淹没,如果能迅速被掩埋密封,就有可能在此后的地质成岩作用过程中,被矿化成珍贵的恐龙骨骼化石和蛋化石。因砂砾颗粒大,空隙多,很难保证密封,所以在砂砾岩层中很难找到化石。恐龙及其蛋化石往往都保存在密封条件好的较细泥砂变成的粉砂质泥岩里,所以这种岩石是研究者重点关注的目标。

在一处粉砂质泥岩的崖壁上,一条恐龙的5节颈椎和1根肋骨化石赫然暴露在了我们的面前!

无论洪水还是火山喷发,灾难总是短暂的,这里在当时的大部分时间,仍是一片生命的乐土,富含各种矿物质的火山灰和洪水泛滥留下的淤泥使土壤格外肥沃,为植物的繁茂生长和恐龙的栖居提供了有利条件,否则就不会有那么多恐龙在这里生活了。

恐龙如此之多,以致于今天在一些岩层沙土裸露的山沟里,每当暴雨过后,就会时常看到冲刷出来的恐龙蛋化石碎片,甚至还有恐龙骨骼化石。有的地点遍地都是恐龙蛋壳化石碎片,我们简直就是在恐龙蛋壳上行走。

究竟有多少种恐龙曾经这里生活?根据已发现的骨骼和蛋化石,能够分辨出包括甲龙类、鸭嘴龙类、泰坦巨龙类、慢龙类、伤齿龙类、盗蛋龙类和暴龙类等大大小小的各种恐龙!

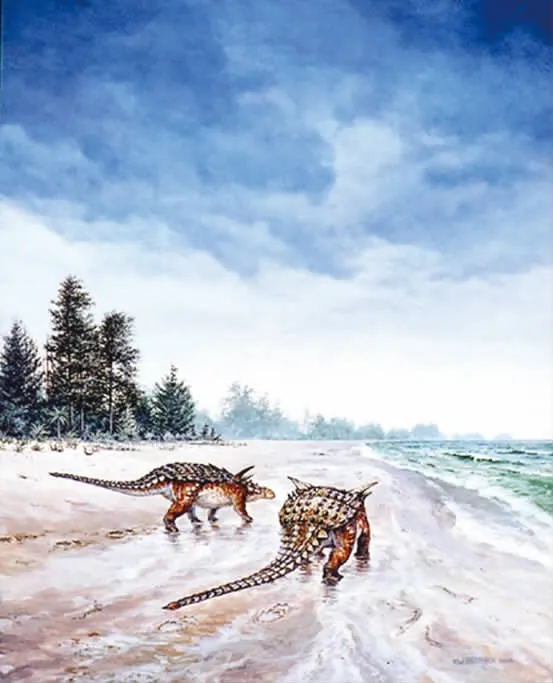

甲龙类恐龙(Ankylosaurs)

甲龙类恐龙身披铠甲,生活在早白垩世至晚白垩世末(距今约1亿2千5百万年至6千5百万年)。在系统分类上,它们被归为鸟臀目(Ornithischia)装甲龙亚目(Thyreophora),主要包括甲龙下目(Ankylosauria)和剑龙下目(Stegosauria)两个大分支。甲龙下目包括两大类群:

一类是甲龙科(Ankylosauridae),全身披满骨板,甚至眼皮上也有骨板。头宽大于头长,头骨低平,颈部非常短,尾末端有尾锤,在我国发现的大多数甲龙属于这一类。

另一类是结节龙科(Nodosauridae),尾末端没有尾锤,通常头骨长大于宽。

因亚洲长期没发现证据确凿的结节龙类化石,曾普遍被认为没有甲龙类与结节龙类共生的情况。但2000年丽水浙江龙(Zhejiangosauruslishuiensis)化石的发现,说明亚洲也存在过结节龙类恐龙。这就是丽水浙江龙化石骨架复原模型。

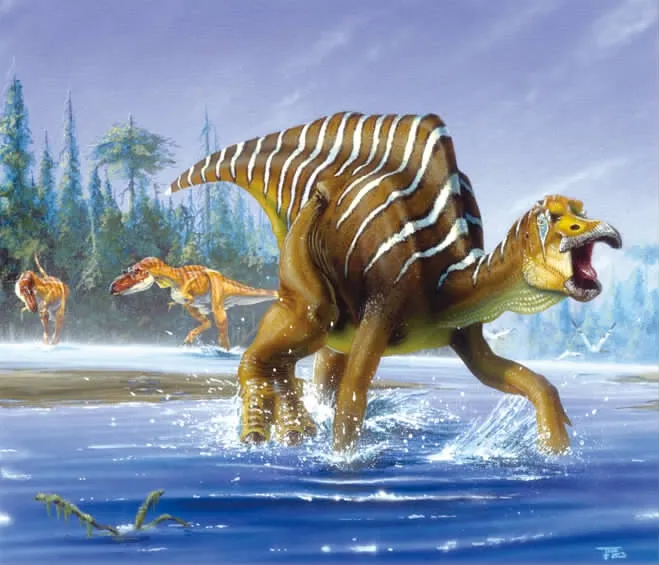

鸭嘴龙类恐龙(Hadrosaurs)

鸭嘴龙类恐龙在系统分类上,归为鸟臀目(Ornithischia)鸟脚亚目(Ornithopoda)鸭嘴龙超科(Hadrosauroidea)鸭嘴龙科(Hadrosauridae)。它们以植物为食,最主要的特征表现在嘴上:前部有角质喙,用来啄取植物枝叶及果实;后部两侧颌骨上长有许多牙齿,牙齿数量可达成百上千,通过骨组织牢固地连在一起,形成搓板状的切磨面,即使是较坚韧的多纤维植物枝叶,也能被其轻而易举的切碎磨烂。旧的牙齿磨损了,会长出新的牙齿替换。它们后肢比前肢强壮,从其骨架结构分析,后肢通常用于奔跑,并以粗大的尾巴平衡身体;埋头啃食植物时,才以四肢行走。

鸭嘴龙科恐龙的数量庞大和分布广泛,是白垩纪演化最成功的恐龙类群之一。它们成群结队的游荡取食,被称为"白垩纪的牛群"。在某些骨骼化石上曾发现有被暴龙(Tyrannosaurus)咬伤后愈合的痕迹,表明暴龙是它们的主要天敌之一,而并非上世纪70年代一度误认为的那样暴龙只是食腐动物。

这是一条鸭嘴龙正逃避暴龙袭击的情景。浙江已发现多具鸭嘴龙类骨架化石,正在挖掘。

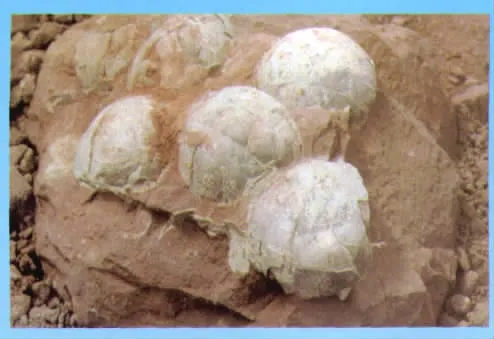

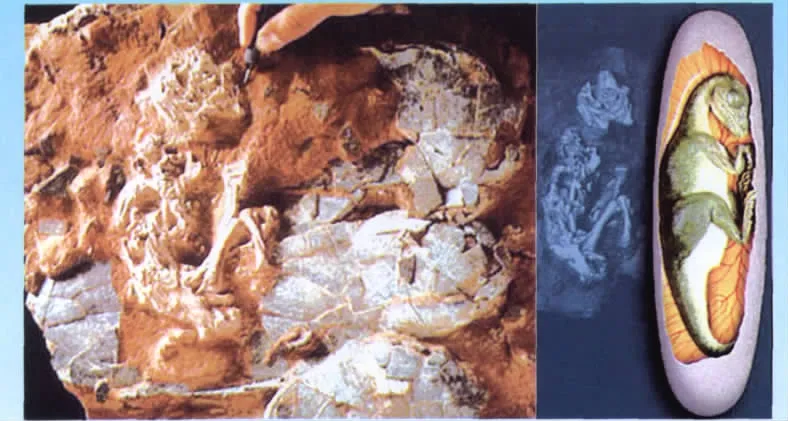

1993年英国莱斯特郡的古生物化石爱好者曼宁(T.Manning),对中国河南省西峡盆地白垩系地层中的一种扁圆形蛋化石进行酸腐蚀处理,剥离出了鸭嘴龙类恐龙的胚胎化石。在显微镜下观察这种蛋的蛋壳切片,可看到有许多树枝状分叉的气孔,因此命名树枝蛋(Dendroolithus)。树枝蛋在巢穴内无序多层堆放,埋藏在泥岩或泥质粉砂岩里,每窝蛋常超过20枚,每层蛋之间有厚薄不一的泥砂层隔开。

浙江许多地区都发现了数量众多,保存完好的树枝蛋化石,上图就是出土于天台县的树枝树枝蛋化石(Dendroolithus dendriticus),可见鸭嘴龙类恐龙当时相当繁盛。

泰坦巨龙类恐龙(Titanosaurs)

泰坦巨龙类恐龙在系统分类上,归为蜥臀目(Saurischia)蜥脚形亚目(Sauropodomorpha)蜥脚下目(Sauropoda)泰坦巨龙超科(Titanosauroidea),它们可能是最后的蜥脚类素食恐龙。

泰坦巨龙的头小,脸长,鼻孔大,鼻骨隆,牙齿细小呈铅笔或钉子状;尾、颈比梁龙的短,有大象般粗壮的四肢,前肢比后肢粗短,骨盆窄,胸部宽,呈现一种很独特的姿态,走路的步态也很奇特,脚印很宽;脊椎是实心的,但呈海绵状,很有弹性,所以行动更迅速。

巨龙类恐龙的皮肤上,大鳞片周围镶嵌小鳞片,像古代武士的铠甲。有的种类的皮肤上还有类似甲龙的甲片。

虽然泰坦巨龙曾分布于全球各地,但因骨骼多薄壳结构,容易破碎,难以留下化石记录,目前所发现的化石大多非常零碎,头骨化石尤其稀少。

江山市礼贤乡白垩系地层中发现的泰坦巨龙类恐龙骨骼化石,被命名为礼贤江山龙(Jiangshanos

aurus lixianensis),是迄今为止浙江省发现的最大恐龙,体长可达22米,生活于距今约1亿年前。

慢龙类恐龙(Segnosaurs)

慢龙类恐龙是一类非常奇特的两脚行走的恐龙,在系统分类上,归为蜥臀目(Saurischia)兽脚亚目(Theropoda)镰刀龙超科(Therizinosauroidea)镰刀龙科(Therizinosauridae)。其中慢龙(Segnosaurus)是其典型的代表之一,它们生活在距今9千3百万年前的早白垩世晚期,成年个体身长略超过一辆轿车的长度,其骨盆既不同于蜥臀目恐龙,又不同于鸟臀目恐龙,像是两者的混合。

慢龙头小而窄,吻端是无齿的喙,口中生有类似原蜥脚类恐龙的尖锐颊牙,两颊有颊囊。前肢较短,手有3指,指端是弯钩状大爪;后肢较长,4趾具爪。关于它们的生活方式,古生物学家众说纷纭。

一种观点认为,慢龙以蚁为食,它有力的前肢和长长的爪子可以轻易地挖开蚁巢取食,类似于现今南美的大食蚁兽(Myrmecophaga tridactyla);另一种观点认为,慢龙在水中捕食,因为曾在慢龙化石附近发现一串具蹼的4趾脚印,有人认为这可能是慢龙留下的,说明它们可能会游泳;第三种观点认为慢龙吃植物,无齿的喙、具脊牙齿、两颊具颊囊,说明它们能很有效地啮食叶子并切成碎片,而且它趾骨向后的特征,使它腹部有更大的空间,可容纳消化植物所需的很长的肠道。而且慢龙大腿比小腿略长,足部短宽,大腹便便,不能快速奔跑,很难捕食活的动物,它们可能经常是懒洋洋地缓慢踱步,因此得名。

伤齿龙类恐龙(Troodontids)

伤齿龙类恐龙因化石很少而且零碎,在系统分类上长期存在争论。直到最近,包括几具完整的带羽毛痕迹并原地保存的标本,以及包含胚胎骨骼的蛋巢和幼年体化石的发现,特别是其原始物种--中国猎龙(Sinovenator)的发现,证实它们与始祖鸟(Archaeopteryx)、原始驰龙类(Dromaeosaurs)有极相似的生理结构。因此,它们目前被归入蜥臀目(Saurischia)兽足亚目(Theropoda)恐爪龙下目(Deinonychosauria)伤齿龙科(Troodontidae),亲缘关系非常接近鸟类。

伤齿龙类恐龙是一群身上长有羽毛,两腿修长,灵巧敏捷的小型恐龙,第2脚趾拥有可收缩的大型镰刀状趾爪,体重在100千克以内。它们的独特之处是有一个相对比其他恐龙更大的脑部,可与现代不飞鸟类相比。一双大眼睛向前,有相当好的立体视觉。拥有一对异常大的中耳空腔,显示具有准确的立体听觉。中耳空腔接近鼓膜,有助于侦测低频声波。它们的耳朵位置并不对称,头骨两侧耳朵位于不同高度,这个特征与现代的某些猫头鹰一样,可用听力确定小型猎物的精确位置。虽然大部分古生物学家认为它们是肉食性掠食者,但某些种类具有小型、粗糙边缘的牙齿,以及U形的颌部,显示它们可能是杂食或素食性动物。某些化石证实它们有类似鸟类的羽毛,以及象鸟类那样将头埋入前肢下方栖息的习性。

伤齿龙类的产卵方式与众不同,是将蛋竖直插入泥沙中。曾经发现在盗蛋龙类恐龙(Oviraptorosaurs)蛋巢中有它们的蛋和幼年体或胚胎化石,目前的解释通常有2种:1)它们是被盗蛋龙捕获来的猎物,2)它们有鸠占鹊巢的巢寄生习性。

虽然,目前浙江尚未见到伤齿龙类恐龙的骨骼化石,但已经有多处发现了它们的蛋巢化石,有的在一个蛋巢里有多层几十枚蛋化石。伤齿龙的蛋呈长椭球形,一端较尖,另一端浑圆,蛋壳结构由紧密排列的纤细棱柱状钙晶体组成,所以被命名为棱柱形蛋化石(Prismatoolithus)。

盗蛋龙类恐龙(Oviraptorids)

盗蛋龙类恐龙是一群身上长有羽毛,两腿强健,动作敏捷,类似鸟类的小型恐龙,大部分个体身长2米左右。在系统分类上,归为蜥臀目(Saurischia)兽足亚目(Theropoda)盗蛋龙下目(Oviraptorosauria)近颌龙超科(Caenagnathoidea)盗蛋龙科(Oviraptoridae),生活于距今约1亿2千万年至6千5百万年前的早白垩世晚期至晚白垩世末。盗蛋龙类恐龙最明显的特征是头颅骨顶有高耸的冠饰,口鼻短,鼻孔位于很高的位置;颚部深,缺乏牙齿。

"盗蛋龙"的命名,其实是个"冤案"。

起初,因发现的化石显示一只盗蛋龙类恐龙—葬火龙(Citipati)俯卧在蛋巢上,就错误地认为它是在偷窃原角龙(Protoceratops)的蛋,于是由此命名。但后来的研究发现,它是伏在自己的蛋巢上,并非偷蛋。因古生物学名以最先命名为准,一旦命名就国际通用,即使错了也不能改,以免文献记录前后不一致而引起混乱,所以盗蛋龙只得继续背着这个"黑锅"。目前并不完全清楚它们的食性,从它们的牙齿结构及一些标本腹中的蜥蜴骨骸看,可能以小型脊椎动物、软体动物及昆虫为食。

1993年美国古生物学家诺瑞尔(M.A.Norell)等人,在蒙古的乌哈·托尔格德(Ukhaa Tolgod)上白垩统地层发掘出一枚破损的长形蛋(Elongatoolithus)化石,里面露出了一具兽足类恐龙的胚胎骨骼化石。1994年发表研究结果,鉴定为盗蛋龙类恐龙葬火龙(Citipati)。

盗蛋龙类恐龙蛋在巢穴里的排列方式,和所有的兽足亚目恐龙蛋一样,都是每两个蛋为一组,各蛋以长轴并排,围成一圈。说明产卵的雌恐龙伏在巢穴中央,依次转圈产卵,每次产两枚。

浙江目前尚未发现可靠的盗蛋龙类恐龙骨骼化石,但已出土不少长形蛋化石,证明这里存在盗蛋龙类恐龙。

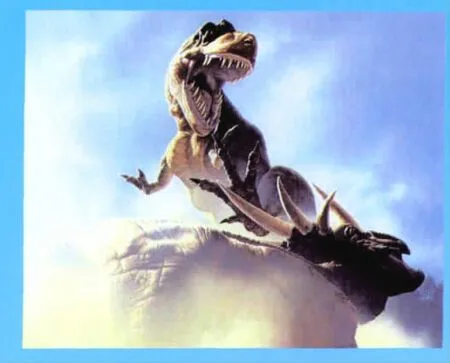

暴龙类恐龙(Tyrannosaurs)

暴龙类恐龙是一群凶残强健的食肉恐龙,在系统分类上,归为蜥臀目(Saurischia)兽脚亚目(Theropoda)暴龙超科(Tyrannosauroidea)暴龙科(Tyrannosauridae)。著名的霸王龙(Tyrannosaurus rex)就是其中的一个代表。瞧,一只霸王龙正在攻击阿尔伯特戟龙(Styracosaurus albertensis)。

尽管迄今浙江省尚未发现确切的属于暴龙超科恐龙的头骨和骨架化石,但某些巨型暴龙类恐龙的蛋化石却早已发现。这些蛋化石在古生物学上的名称叫巨型长形蛋(Macroelongatoolithus),个头差不多要接近美式橄榄球那么大啦,因为是韧性蛋壳,所以在重力作用下,蛋呈扁的长椭球形,只有身长超过10米的大块头恐龙才能生这样巨大的蛋。

巨型长形蛋在河南省西峡盆地也有成窝的发现,并且还在蛋中发现了已孵化成型的暴龙类恐龙的胚胎骨骼。

那么究竟是暴龙超科中哪些恐龙会生出这样的蛋呢?

从目前掌握资料分析,在东亚已发现的属于暴龙超科属种中,冠龙(Guanlong)和帝龙(Dilong)个体较小,成年体长分别仅约3米和1.6米,年代也更早,分别生活在约1亿6千万和1亿3千万年前,基本上可以排除在外。独龙(Alectrosaurus)和分支龙(Alioramus)成年体长5至6米,还不能算巨型暴龙类恐龙。只有体长可达10米以上的特暴龙(Tarbosaurus),似乎最有可能产下这样的巨型长形蛋。上图所示,就是特暴龙骨架化石。

但迄今已知的特暴龙化石年代为7千1百万至6千5百万年前,而浙江的巨型长形蛋的年代则是约为9千2百万年前。这样就存在两种可能,或许是特暴龙的生存年代比我们目前所知道的还再早2千多万年,或许这种巨型长形蛋是另一种尚不为人知的,生存年代比特暴龙还要早2千多万年的巨型暴龙类恐龙所产。

翼龙(Pterosaurs)

翼龙是一种能飞行的爬行动物,起源于约2亿1千5百万年前的晚三叠世,绝灭于6千5百万年前的白垩纪末期,几乎与恐龙同生共灭,它们比鸟类早7千万年飞上蓝天。翼龙个体大小和形态差异非常大,大的翼展达12米,小的则形如麻雀。已发现的化石表明,它们的体表长有绒毛,可能是体温恒定的温血动物。

在系统分类上,翼龙属于蜥形纲(Sauropsida)翼龙目(Pterosauria),主要分两个亚目:喙嘴龙亚目(Rhamphorhynchoidea)较原始,主要生活在侏罗纪,有一条很长的尾巴;翼手龙亚目(Pterodactyloidea)主要生活在白垩纪,尾巴很短甚至消失。

翼龙的前肢高度特化,第四趾加长变粗成为飞行翼趾,飞行翼趾由四节翼趾骨组成,前端没有爪,与前肢共同构成飞行翼的坚固前缘,支撑并连接着身体侧面和后肢的膜,形成能够飞行的具有类似鸟类翅膀的翼膜。翼龙的腕部发育一个特有的向肩部前伸的翅骨,对翼膜起支持作用。第一至三趾生长在翼膜外侧,变成钩状的小爪,第五趾退化消失。

支撑翼龙飞行的翼膜结构,完全不同于后来的飞行脊椎动物——鸟类与蝙蝠类的翅膀结构。鸟类的翅膀上长有对飞行和身体保温非常有效的羽毛,蝙蝠类的翼膜具有对振翼飞翔起重要作用的三个趾骨作支架。而翼龙的翼膜内除了分布着纤维外,没有骨骼支撑。因此,有人曾怀疑翼龙的飞翔能力,然而,对翼龙大脑CT扫描及肩带、胸骨等研究表明,翼龙不仅能进行短距离的滑翔,很可能具有强大的飞行能力。它们通常生活在湖泊、浅海的上空。一些翼龙具有脚蹼,可在水中游泳捕食,也可从天空中发现飞行的昆虫以及水中游动的鱼和虾,迅速出击,准确捕食它们。

浙江白垩系地层中除了发现大量的恐龙化石外,1986年以来,在临海市上盘镇岙里村还发掘出多具浙江翼龙(Zhejiangopterus)骨骼化石,如图左:身体骨架化石,右:头骨化石。系统分类上,它被归入翼手龙亚目(Pterodactyloidea)神龙翼龙超科(Azhdarchoidea)神龙翼龙科(Azhdarchidae)浙江翼龙属(Zhejiangopterus),目前只知道一个种--临海浙江翼龙(Z.linhaiensis)。浙江翼龙是一种大型的神龙翼龙类,翼展超过5米。嘴喙长而细,缺乏牙齿。颈长,尾极短。胸骨具龙骨突,前肢强壮,肱骨粗短,三角嵴发育,显然具有相当强的扑翼飞行技能。

经多年研究,我们已知,距今约1亿多年至8千多万年前,在浙江这片神奇的土地上,曾生活着种类繁多数量庞大的恐龙动物群,以及翼龙等其他动物。有关它们如何生息繁衍,如何从兴旺到衰败的历程正越来越清晰地被揭示,还有许多更深层次的秘密正等待我们继续探寻。■