蒋光慈旅日前后的蜕变①——《丽莎的哀怨》与《冲出云围的月亮》之故事结构比较

2011-01-15小川利康

小川利康

(早稻田大学,[日本]东京,169-8050)

蒋光慈旅日前后的蜕变①

——《丽莎的哀怨》与《冲出云围的月亮》之故事结构比较

小川利康

(早稻田大学,[日本]东京,169-8050)

由于政治因素,学界以往对蒋光慈的末期作品《丽莎的哀怨》和《冲出云围的月亮》评价不一,近期观念虽有所改变,但至今仍普遍认为后文是蒋光慈在前文受到批评之后“有过则悔则改”的作品。这一观点仍需事实的验证。本文试图阐明蒋光慈东京之旅前后的情况,从而分析两部小说发生题材蜕变的原因。

蒋光慈,革命文学,《丽莎的哀怨》,《冲出云围的月亮》

1.问题所在——一对“双胞胎”

蒋光慈在短暂的十年作家生涯中产下了一对“双胞胎”,即《丽莎的哀怨》(下文简写《丽莎》)和《冲出云围的月亮》(下文简写《月亮》)。这两部作品是他在逝世前两年 (即 1929年)去日本疗养前后写成的。《丽莎》全文采用第一人称叙述,《月亮》则基本采用第三人称叙述结构,部分利用第一人称叙述结构。两者的结构显然不同,但其故事情节有很多共同点,如女主人公“丽莎”和“王曼英”都走错了人生道路。她们远离家乡,漂流大上海,无依无靠,沦落到靠做皮肉买卖为生,直至感染不治之症。唯一不同的是她们俩一个在绝望之余告别人间,另一个却毅然回首,重新做人。

蒋光慈为什么同一个时期写出结构两样而情节相同的故事呢?这应该是 1929年去东京旅游前后的经验对他产生了深刻影响的缘故,探讨其小说结构上发生的这次蜕变能够对蒋光慈后期小说的研究有所贡献。

2.《丽莎》发表前后:1929年的上海

继《太阳月刊》之后,蒋光慈于 1929年 1月创刊了《海风周报》,3月创刊了《新流月报》。前者如《太阳月刊》(1928)五月号的“编后”所言,侧重理论译介,翻译了藏原惟人 (Kurahara Korehito)、卢那察尔斯基等人的理论文章,还翻译了俄国小说,如里别丁斯基的《一周间》和谢芙林娜的《信》等作品。《新流月报》则侧重创作。“我们发刊这个月报的目的,要使它成为一个纯粹的侧重创作的小说月报,想对今后的创作坛有一点贡献”(蒋光慈 1929a:287)。出于这一目的,蒋在这个创刊号上刊登了小说《丽莎》的第一至三章。他在谈及自己的创作时说道:

最后,要说到我的《丽莎的哀怨》了。这一篇是我的很大胆的尝试,也只是一个尝试而已;自家当然不能引为满意之作。是成功还是失败,请读者于它发表完时再批评罢 (蒋光慈1929a:288)。

长期以来,这“大胆的尝试”被认为是“同情白俄贵族的作品”,是失败之作。但二十世纪九十年代后,陈方竞先生等很多学者提出要重新评价(参见陈方竞 2005)该作品。其女主人公丽莎是俄国贵族的女儿,她嫁给同样身为名家贵族之后的白根,开始生活得很美满。但十月革命后,她离开故国,流落上海。由于经济所迫,她先后做过裸体舞女和妓女,以至身染梅毒,最后投黄浦江自尽。当时的左翼小说里没有取材俄国贵族的,更没有妓女生活的故事。而小说开头也很特别,开篇就由女主人公告白说自己已染上梅毒,然后采用倒叙方式开始追溯以往。蒋光慈作品中第一人称叙述的故事比较多,回忆往事的叙述方式也很多,但这部小说达到了极致,这样的叙述让幸福过去在悲怆现在的衬映之下显得异常美丽。不过这个“大胆的尝试”一开始似乎遇到了困难。《新流月报》第二期 (1929年 4月 1日)卷头发表了《蒋光慈启事》公告读者:

光慈因身体不健,亟待离沪休养,对于《新流月报》编辑事宜,无力顾及;从第三期起辞去主编职务,此后关于一切编辑事宜倾向继任者接洽可也(蒋光慈 1929b)。

据《蒋光慈生平年表》解释,这么做“实际上为了斗争的策略,[蒋 ]仍继续担任主编”。“策略”可能是为了回避国民党当局的压迫,但它没有奏效,《新流月报》只出了第三期 (29年 5月)就停刊了,蒋光慈的“大胆的尝试”也中途而废。从这个“启事”之后,一直到蒋光慈东渡之前,他几乎动静全无,未发表任何文章。在从东京回来之前 (11月)也没有发表任何文章。长达半年多的空白说明什么?这段时间里我们知道的是:

4月 1日:《蒋光慈启事》(据《编后》日期)

4月 14日:写完《丽莎》(据单行本篇末日期)

6月:出版苏联短篇小说集《冬天的春笑》(泰东书局)

8月:出版《丽莎》(现代书局)

虽然有两本书出版,但都不是这时候写的。蒋光慈在上海似乎销声匿迹了。这个原因没有确凿的证据,但有几条线索供我们推测。第一条是健康问题。他自己“启事”里面也说身体不适,诚然他前一年确实去了青岛养病,真的“离沪休养”也可能②。第二条是国民党反动当局的迫害。钱杏邨 (阿英)1929年 7月 14日中午被拘入监。逮捕的理由,钱杏邨后来在自传里说明了,“1929年因参加游行被捕,几十天后获释”(参见钱小惠 1979:397-401)。当时的情况至今也不甚明了,但据夏衍的回忆,“上海左翼文化组织被摧残得最严重的时期是 1929年到 1932年初那一段时期。因为这一段时间错误路线领导,左翼文化组织的成员经常地进行一些所谓飞行集会、散传单、写标语之类的鲁莽行动,因此每一次游行示威就会有一些人被捕”(参见哈晓斯 1981:135),这样的情况说明当时不只蒋光慈,连田汉、鲁迅等也都不可能参加这种活动。根据蒋光慈的旅日日记《异邦与故国》,他很可能为了避免被捕而离开上海。日记里有如下记载:

8月 25日:得了友人的帮助,好容易才把房子租好了。从今天起,我算在东京安住下来了。

8月 26日:今天写了一封信给杏邨。我离国的时候,他进了监狱,现在算来,该是他要出狱的时候了。我身虽在异邦,可是我的心实未有片时曾将我的在祖国内的朋友们忘记过。

8月 27日:离国时连一本书都没带。在日本买不到俄文书籍,这倒怎么办呢?③

这是日记头三天记下的内容。据此可以知道:第一,钱杏邨被捕 (1929年 7月 14日)后不久,蒋光慈离开上海。第二,离开上海的时候,来不及准备行李,走得非常匆忙 (也可能是钱杏邨被捕后,立即离开寓所,潜伏在朋友家里,来不及拿东西)。第三,来日之后花了一段时间找房子,到了 8月 25日才安顿下来了。这里所谓“友人”可能指冯宪章 (1928年来日)、任钧 (卢森堡,1929年来日)等人,他们在生活上百般照料不会日语的蒋光慈。还有一条如下:

9月 25日:今天想起在房洲洗海水浴时拟作的几篇短篇小说:《东京与上海》、《房州的女郎》、《海水浴》。在房洲虽然住留了十几天,然因为胃病作祟,一个字也都没写。

可见,蒋光慈坐船来到日本横滨之后,先在房洲(即千叶县的南部,可能在馆山、铫子一带)呆了半个月,然后为了找房子来到东京。海水浴的理由可能一半儿是为了疗养,另一半儿可能在日本乡下躲避危险,因为日本夏天的海边游客极多,人山人海的,躲起来很安全。回到东京,找房子可能又花费了好几天的功夫,到了 8月底才找到。那么从这儿倒算起来,蒋光慈离开上海的时间肯定不是 8月,而应是7月中旬。

联系蒋光慈退党的事实,以往的观点 (杨邨人1933)都认为蒋是因为《丽莎》受了批评而逃去日本的④。但是《丽莎》在杂志上没有完成连载,单行本也是 8月份才由上海现代书局出版的。蒋光慈东渡之前,大家都来不及看小说,何况加以批评。由此可见,蒋光慈来日本的第一个目的应该是为了躲避当时的政治迫害。

众所周知,蒋光慈在 1930年被开除党籍。1930年 5月阳翰笙发表《读了冯宪章的批评以后》反驳冯宪章对蒋光慈的拥护,全盘否认《丽莎》的价值。10月 20日,《红旗日报》发表了相关消息,其中有一段文字值得注意:

去年全国斗争发展、白色恐怖加紧的时候,他私自脱离组织,逃到日本,俟 (嗣)后骗党说到青岛去养病,党给他一个最后警告,而他未能彻底认清错误。⑤

这个“白色恐怖加紧的时候”应该是钱杏邨被捕前后,此处也可以证实蒋光慈是 1929年 7月离开上海的。至于“最后警告”也可能包括了《丽莎》的问题,但至少到 1929年 7月为止没有党内批评《丽莎》的问题,自然在东京写的《月亮》也不能说是因为《丽莎》受了批判而写的。

3.《异邦与故国》里的孤独苦闷:1929年的东京

《异邦与故国》是蒋光慈的东京日记⑥,记录了从8月底蒋在东京安顿下来开始到 11月 9日为止的生活点滴,1930年 1月由上海现代书局出版。其中一部分 (10月 22日到 11月 9日的日记)率先发表在《拓荒者》杂志 (1930年 1月)上,题为《东京之旅》。开头就是去藏原惟人家里讨论俄国文学的场面。当时藏原惟人的文艺评论在《太阳月刊》上也有翻译,蒋在此特意注明自己和他交流,难免有炫耀之嫌。而且谈话里头说起重译之弊,就似乎是在影射鲁迅了。蒋光慈本来企图向党内党外的朋友及读者交代自己在东京的思想生活状况,结果却立即惹起了鲁迅(1930)的反应。虽然这个结果与蒋光慈的意图相反,但他的动态还是受到了关注。我们也可以通过这个文本了解到他为什么到日本去、在日本做了些什么。当然他也有不便说的,那就得由我们推测了。

蒋光慈 8月 25日租下公寓,日记也从这一天开始。根据楼适夷的记忆,蒋光慈似乎在牛込区⑦租下了私人公寓。牛込区位于现在的新宿区,当时除了部分地区,新宿还不很繁华,搬进的第一天蒋感到“地点很幽静,窗外树木繁多,空气新鲜,倒宜于养病,做事”(8月 25日)。根据另一条线索⑧和其它零碎证据,蒋的寓所可能在离高田马场车站不远的地方。

如上所述,蒋光慈来日本主要出于安全考虑,没有其它明确的目的,所以他日记开篇便感叹:“8月25日:我能在此地住得许久呢?连我自己也不能决定。”什么时候能回去,自己做不了主,只能在日记里如此反复感慨:

8月 25日:我并不喜欢东京,然而我觉得在东京比在上海自由些。虽然事实上,东京并不是自由的地方,但是我的天哪,那可要比上海自由的多了。唉,我的黑暗的祖国!

9月 2日:我未写出一部书之前,我是不愿意就离开东京的。我临行时不是向友人说过许多夸张的话吗?如果我就这样空着手回去,那将辜负他们对于我的期待,将使我自己陷于很羞愧的状态……

为了安全而离开上海,怎么对朋友们交代?除了养病以外,他和朋友们约好写一部小说回来。8月27日开始翻译俄国里别丁斯基小说《一周间》,9月 5日完成。接着 9月 9日开始写《月亮》,10月 12日完稿,可以说相当勤奋。《月亮》也是在这个压力之下写下来的。

9月 12日:今天着手长篇的创作了。写了五千字,成绩总算不坏。我预备两月写成,不知可能办到否?如果照着今日的成绩算来,一月便可完稿了。本书完稿的时候,恐怕就是我归国的时候。呵,我是怎么样地还念着祖国,还念着我那上海的朋友们!我想即刻就归过去,但是不带一部创作给他们看看,那我又怎么好意思呢?

在写作过程中,蒋光慈参加太阳社东京分部会议。这是根据蒋光慈的建议建立起来的组织。9月15日开会,蒋光慈向大家报告中国文坛的现势,然后讨论。讨论结束后,还评价了《丽莎》。但似乎没有什么结果。

9月 15日:大家接着批评《丽莎的哀怨》,以森堡和宪章所说的话为最多。我希望他们多多地指出缺点来,可是他们将好处说得很多,而关于缺点几等于没说。他们曾问起来我自己的意见,但是我自己有什么好说呢?

这时候可能从上海传来了一些风声,蒋光慈也可能希望直接从朋友口里听听意见。冯宪章为了拥护蒋光慈,回国后还写过《〈丽莎的哀怨〉与〈冲出云围的月亮〉》(《拓荒者》1930年 3月),相当支持蒋光慈。结果没人敢说缺点,这却让蒋光慈心痛。这时候日记里感慨不被理解的文字很多:

9月 30日:上午心绪烦乱,下笔写作时写了很多错字,半日只写了三页。下午较佳,写了八页。预定十月底可将长篇完稿,不知能否如愿。书店(北新书局)已经催我的稿子了,这样看来,我的著作大概还没到没出版机会的时候……艺术家的作品就是艺术家的生命,如果他的作品的真价被人所误估了,或者竟为人所完全不了解,那他该是多么苦痛啊!……

从这儿也可以看出他的复杂心态。这时候开始,蒋光慈似乎为别的事情烦恼起来了。原本来到东京的目的是保证自己的安全,但这儿的烦恼主要来自别人对自己(包括作品)的不理解。他没有具体说出来,但这份苦恼与太阳社同仁们都有关系。除了 8月 26日给钱杏邨写信之外,他还有好几条书信来往的记载。8月 30日还担心钱杏邨的安全,责备洪灵菲和戴平万不来联系。9月 6日终于来信,但上海的情况似乎比蒋光慈想象的更糟。

9月 20日:灵菲、平万来信,言语之间,颇多苦闷之槪……怎么办呢?我真不知用什么话来安慰他们。但是在我的眼光中,他们俩是新兴文学中的特出者,我很希望她们俩能坚持下去,以抵于成就。

10月 6日:杏邨来了信,他说,他很苦闷……怎么办呢?我简直为他和洪灵菲等想不出妥当的办法。他说,他们希望我速地回到上海去。我回去干什么呢?我对于他们有什么帮助呢?除开和他们谈谈话而外我是不能做出什么事情的。我深深地知道他们的痛苦,然而我,我的痛苦也并不浅少啊!

这里也没有写具体内容,但有几条线索可以推测。钱杏邨他们希望蒋光慈回去,为什么?第一个能想到的自然是重办一份杂志,但蒋说回去也帮不上忙的。这里的“帮忙”不是指编杂志的。还有一个线索是,钱杏邨他们也痛苦,蒋光慈自己也痛苦。从这儿能推测的,这些“痛苦”一定不是《丽莎》惹起来的祸;要是《丽莎》的问题的话,他不会和他们比“痛苦”。如此看来,这时候乌云般地笼罩在他们心上的,很可能是党内极左主义的矛盾所带来的痛苦。

10月 12日完成《月亮》。第二天日记里写道“这总是我到日本后一点小小的成绩。……我将我的儿子定名为《冲出云围的月亮》,这不是已经显然地表明了他的内容吗?”诚如题目所示,这部小说与《丽莎》不同,是关于受一次挫折后重新站起来,克服命运的故事。故事梗概如下;女主人公曼英原本与柳遇秋相亲相爱,一起进入 H镇的军事政治学校。但 H镇国民党叛变革命,制造血腥。好多同学都牺牲了,曼英总算逃出来,但走投无路,生活所逼,当上了妓女。偶然遇到孤儿阿莲,曼英就收养了她。阿莲说要是自己没能得救,一定被拐走当妓女了。曼英不由得黯然。第二天重逢老同学李尚志,他还在坚持革命运动。之后,又有柳遇秋前来光顾自己的生意。曼英又气又恨,骂柳给国民党出卖灵魂。曼英私下里爱上李尚志,但觉得自己不洁净不配他。烦恼之余生病,以为是染上梅毒,决定自杀。但一趟乡下之行让她改变了想法,决心重新做人,后来查明梅毒是误会。李尚志推荐曼英当女工工会领导。他们终于结合了。丽莎染上梅毒就放弃希望了;但她似乎借曼英的故事重活了一回。

通读之后可能很多人会觉得故事难免牵强(陈方竞 2005:303)。但我认为也有可取的地方。写完小说后,蒋光慈终于下定决心回国了,他在日记中写道:

11月 9日:友人们在那里奋斗着……他们也许不了解我,也许要嘲笑我,鄙视我……呵,让他们去!重要的不是在于他们如何对我!如果他们的行动能将被压迫的中国,我所眷怀着的贫苦群众,从敌人的手中解放出来,那已经是他们对于我的深恩大惠了,我还要求他们一些什么呢?!

这里反复出现的“不了解”不只针对作品,作为一个作家如何参与党内活动,蒋光慈不一定能够和钱杏邨或者洪灵菲他们达到共同的看法,但他还是下定决心回去。这个巨大的心态变化是在东京发生的。蒋光慈原本是对所有的太阳社成员一视同仁,但 1929年春天以后他明确感到不敢苟同钱杏邨他们的作风了。回国后,虽然两人共同创刊《拓荒者》(1930年 1月),但后来的关系越来越疏远。左联成立时,蒋光慈没有参加大会 (参见戴淑真 1983)。太阳社有两名成员(阿英和洪灵菲)当选常务委员,而蒋光慈作为主编,却只担任了候补委员。从这儿也可知蒋光慈的立场已经有变化。《拓荒者》3月归入左联刊物,5月停刊,到此太阳社完全停止活动。最后一期的《拓荒者》上,阳翰笙发表批判论文,全面否认《丽莎》,彼时原主编蒋光慈已经没有任何发言权。10月蒋光慈正式被党开除,与钱杏邨等分道扬镳,开始独自走文学家之路。

4.《丽莎的哀怨》与《冲出云围的月亮》的故事结构

4.1 叙述方式的特点——“非作者自我化”

陈方竞先生(2005)在探讨《丽莎》的文体特点时指出“蒋光慈因自叙体小说《少年漂泊者》而名声大振,又因自叙体小说《丽莎》而蒙受耻辱;这荣与辱又都归困于他塑造的自叙主人公形象。”陈方先生以犀利的眼光注意到,蒋光慈常用的叙述方式都来自五四时期的日记体,书信体小说不乏其例 (例如《狂人日记》等)。但蒋光慈运用这个叙述方式并不纯熟,从今天的眼光来看很多作品并不十分成功。借用陈方先生的话来说,这个主要原因在于“非作者自我化”,也就是一定要把作者的“我”和作品中的“我”隔离起来才好。蒋光慈的小说的最大的毛病就在这一点。他没做到“非作者自我化”。作品里的主人公“我”往往和作者完全一体化,没能对人物“我”进行客观的观察描写。自叙体叙述必须要有客观观察 (或是严肃的自我反省)才能成功。这个情况和中国很相似。此外,时代已经离五四时期已经有点远,“自我表现”为主的叙述方式与时代潮流已不太接轨,可能意识到这点,蒋光慈还写过几篇第三人称叙述的小说。

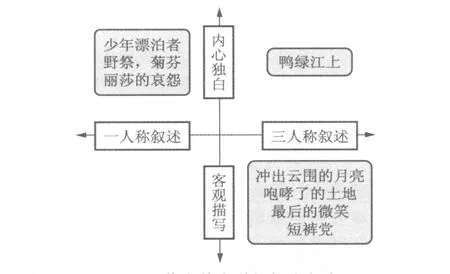

现在且先把他的小说简单地整理一下。在此使用两种指标来分类如下:

图 1 蒋光慈小说的叙述方式

一个是叙述方式 (第一人称和第三人称),还有一个就是描写方式 (内在独白和外在观察)。比如《少年漂泊者》的结构很简单,主人公汪中给作家写信讲故事,这就是自叙体(第一人称),文章里几乎没有客观描写。《鸭绿江上》虽包含五篇短篇小说,但结构都比较接近。作品里的人物给作家讲故事,形式上采取第三人称,虽然每篇不同的主人公叙述形式都是以“我”为主,但第三者的客观描写很少,只有内心的独白。这种形式尽管改头换面,实际上和第一人称叙述方式一样。《丽莎》属于第一人称叙述,是内心独白为主的故事。

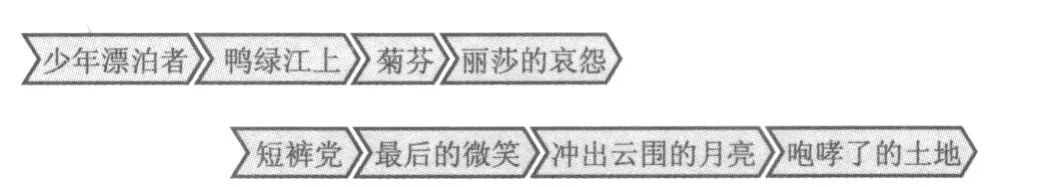

但《月亮》则基本采用第三人称叙述,其中主人公的回忆场面采用内心独白。与这些第一人称叙述为主的小说相反的就是《短裤党》。这是一部描写上海五卅运动的报告文学,客观描写成份增加了很多。继承这个叙述方式的就是《最后的微笑》,它描写了工人阿贵的行动,虽然带有内心独白的部份,但基本上属于客观描写。沿用这个叙述方式,最后发展到《咆哮了的土地》。如此看来,蒋光慈的小说体裁虽然以第一人称叙述方式为主,而且他也比较善于写这个体裁,但他十分理解根据故事情节选择叙述方式的必要。如图 2所示,我们注意到《丽莎》是第一人称叙述体的最后一篇小说⑨,其后的小说都使用第三人称叙述结构。凭此虽不敢断定蒋已完全放弃写作第一人称叙述的小说,但是可以说他从《丽莎》开始已转换方向。

图 2 蒋光慈小说叙述方式的演变

4.2 叙述方式决定故事结构——命运是接受的,还是推翻的?

茅盾写了《“革命”与“恋爱”的公式》以后,蒋光慈的小说被看做这类小说的代表。这类小说都遵循三道公式,首先革命与爱情发生“冲突”,然后冲突升华为“互惠”,最后革命与爱情结合发展到“革命至上”。虽然茅盾的公式过于简单化,蒋光慈的小说也并不那么简单,但当时确实影响巨大。关于这个问题王德威先生(2008:73)也指出,“《野祭》(1926)的成功激起了一波波‘革命加恋爱’小说的风潮。丁玲的《韦护》、巴金的《爱情三部曲》、胡也频的《到莫斯科去》、白薇的《炸弹与征鸟》、茅盾的《蚀》等都是此一风潮下的产物”。

这个公式的关键在于把革命的进展融化在恋爱发展过程里面的手法。革命是一颗子弹,恋爱是一份炸药,这两个因素的结合给读者带来了很大吸引力是无疑的。虽然茅盾提到的“冲突”、“互惠”、“革命至上”的三级跳不能直接适用到蒋光慈的小说,尤其是《丽莎》是透过“反革命”的悲剧来描写“革命至上”的。但革命和恋爱的错综复杂的关系仍然存在,故事里的因果关系简单地整理下来,可以概括如下:

“错误”就是选择对象有误,从而导致他们“穷困”,而后受“穷困”所迫无法抵抗“堕落”,最后感染梅毒,“绝望”之余告别人间。这两篇小说的共同特点就在于它们都是从选择对象的错误开始。丽莎选择贵族白根,没有选择木匠伊万;曼英选择英俊潇洒的柳遇秋,而没有选择浑厚好汉李尚志。恰如王德威先生(同上:74)所说,这两部作品“把革命的失败与性欲的堕落、思想的缺陷与爱情的疾病相提并论,构成强烈的对比”。这其中也还是可以看出“革命 +恋爱”这一方程式的特点。

说实在的,革命与恋爱不一定相关;虽然小说想要表明不选革命人才就会导致不幸,但女主人公还是会有别的选择,不过在这些小说里,女主人公的命运被注定只有死路一条。

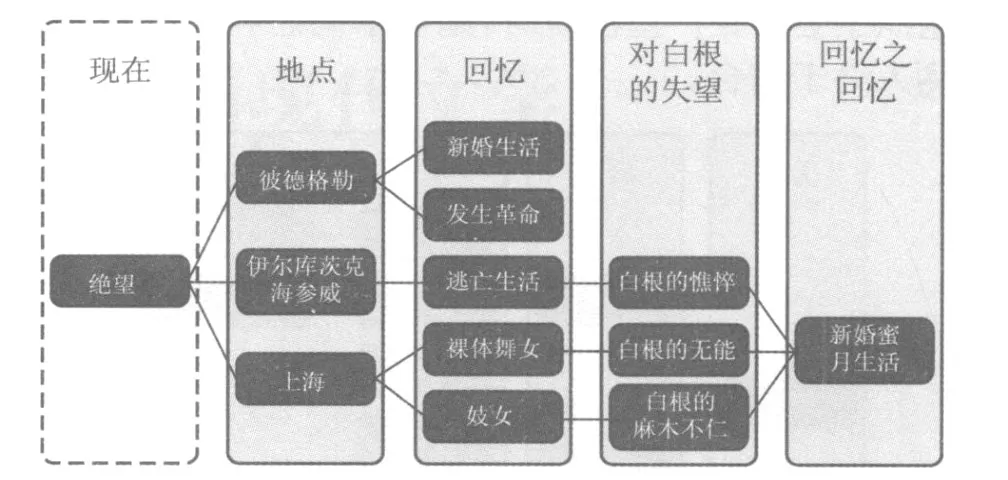

这其中的原因和叙述方式有关系。《丽莎》用的倒叙方式必须从一个结果追朔到原因。丽莎面对的结果就是“生了病,患了很重的梅毒,自己只有死一条路”。其实这个对现实的认识非常主观,应该还有办法面对现实,但第一人称叙述的故事里面,主观认识是颠扑不破的事实,不为客观认识所动摇。所以“只有死”这个主观认识一旦定下来,就无法推翻。于是主人公在绝望的念头之下只能回忆过去的美景,留恋不断,永远循环在美梦中无法醒过来。为了走出这个陷阱,一定要有推翻主观认识的动力,或者客观的动因。

图 4 《丽莎》的叙述结构图

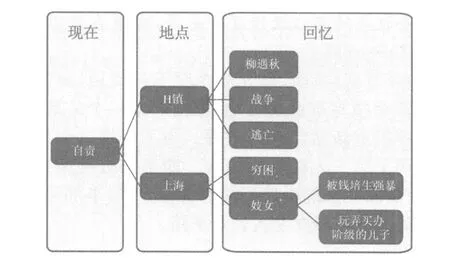

《月亮》叙述方式的变化之原因也即在于此。《月亮》的前一半内容叙述回忆,后半内容是叙述现在的情况。回忆部份里讲述与柳遇秋之间的恋爱与革命的挫折,但如下图所示,本故事主人公曼英回忆的契机与《丽莎》不同,她是从自己救助的孤儿阿莲所说的话里开始回想自己是如何下水的。回忆里虽然提到自己做妓女是为了反叛买办阶层,但在阿莲面前不好交代。每天和阿莲相处让曼英的良心渐渐恢复。由于这前一半故事引入了阿莲的存在,使得女主人公能客观地观察自己,其回忆有助于反省自己的行动。

图 5 《月亮》前半部分的叙述结构图

到了后半内容,故事的的最大契机出现在与李尚志的重逢上。从这一步开始实现了故事的三级跳,即“重逢钟情”、“冲突茅盾”及“革命之上”的公式。此刻曼英同时重遇柳遇秋,而且柳居然要作她的恩客。她在气极之余更加倾情于李尚志。在与李的交往中,曼英对李产生了好感却不敢表达,因为她觉得自己已不干净,与李尚志不般配。懊恼之余,她发烧,以为是生了梅毒,更不敢接受李尚志的爱情。她说,“不错,从前我是不爱你的,那是我的错误,请你原谅我。可是现在,我爱你,尚志,我爱你呵……不过我不能爱你了。我不配爱你了”(蒋光慈 1930: 141)。然后把阿莲也托付给他。接下来她一个人关在家里,可李尚志仍不断来找她,她不知该如何。蒋光慈描写这段时改用第一人称叙述(日记的形式)来描写曼英的痛苦。当曼英的无助到达极点,她决心自杀。坐火车到了吴淞口,她呼吸到了新鲜的田野空气,决心重新做人。最后曼英在工厂作了女工并组织工会。在厂里演说时,她与李尚志再一次重逢,俩人终于结合。

图 6 《月亮》后半部分的叙述结构图

《月亮》的整体结构如此复杂,复杂的原因就在于一个故事里面包含两个“革命 +恋爱”的故事结构。前一半是曼英与柳遇秋结合,选择有错误,导致穷困不幸。后一半是曼英与李尚志相逢钟情,但堕落为妓女后的身份障碍令俩人不能结合,但选择重新做人后,俩人终于能结合。所以曼英对李尚志说:

亲爱的,我不但要洗净了身体来见你,我并且要将自己的内心,角角落落,好好的翻造一下才来见你呢。……群众的奋斗的生活,现在完全把我的身心改造了。哥哥,我现在可以爱你了……(同上:151)

在《月亮》里面,蒋光慈企图不仅借用《丽莎》来从反革命描写革命的成功,还描写了一个坠落女性经历挫折重新站起来的过程。为了实现这个目的,他采用了第三人称叙述结构。前半部分援用“孤儿阿莲”的眼光来剖析曼英的内心世界,后半部分则通过李尚志来引导女主人公走正路。

5. 结束语

1929年夏天,蒋光慈面对党内的极左路线,感到自己不适合参加实际革命运动,于是离开上海;离开上海后他又了解了一些内部人士的矛盾与痛苦,让他决定从此以文学写作来参与革命工作,独自走上文学之路。根据藏原惟人 (1902-1991)的回忆,蒋光慈说“自己是个作家,能够用作品给大众起作用,不用参加实际活动”,就是这个意思(参见釜屋修 1975)。

《丽莎》本来是充满信心的一个“大胆的尝试”,但没能获得好评;重写一次与《丽莎》故事情节相同的小说正标志着蒋光慈“大胆尝试”决心。他在《月亮》里保留原有的故事情节,但加上走回正路的故事,希望给“大众起作用”。为了达到这个目的,《丽莎》里采用的第一人称叙述结构已经不适合他要描写的内容了。所以在《月亮》里引进了第三人叙述结构。这手法用得不算十分纯熟,但正是在这部作品的基础上,他才能写出《咆哮了的土地》那么一个知识分子经历斗争成长的故事。

附

①注此文:初稿宣读于第八届东亚现代中文文学国际学术研讨会上。非常感谢陈方竞教授及与会各位教授的意见。

②1928年 2、3月间,蒋光慈为了养病去过青岛,这时也有可能真的因身体不适而放弃主编任务。

③本段引文选自《蒋光慈文集》第二卷 (上海文艺出版社1983年)。下面有日期的均出自《异邦与故国》,着重号为笔者所加。

④杨邨人(1933)说,蒋光慈“1929年,因《丽莎的哀怨》受党内同志责难备至,感同志之间的不了解,东游日本”。该文属比较早期的史料,但关于蒋光慈的生平事实不一定正确可靠。

⑤参见唐天然(1981)。其实这里有一些误会,蒋光慈从日本回来之后立即发表《东京之旅》,根本没有隐瞒事实。这里可能与蒋 1928年去青岛疗养之事弄混了。

⑥关于这本日记有一篇专门研究的论文(岩佐昌暲 1989)。

⑦据吴腾峰、李志(1981)摘编,楼适夷同志覆信节录项,楼适夷 9月来日,住“牛道区”,离他家住得近。“牛道区”当时日本无此区域,按说当时他们被“早稻田警察署”逮捕,而早稻田在“牛込区”,所以此处该系“牛込区”所误。具体地址不详。

⑧离蒋光慈住得比较近的冯宪章在 10月 3日被押进了早稻田警察署。早稻田在当时的牛込区(现改为新宿区)。

⑨据吴似鸿(1992:80-82)的回忆,蒋光慈逝世之前还有计划写书信体小说,但没有写成。

陈方竞.2005.“文体”的困惑:关于对蒋光慈《丽莎的哀怨》的重新评价[A].陈方竞.陈方竞自选集 (下册)[C].汕头:汕头大学出版社.282-307.

戴淑真.1983.阿英与蒋光慈[J].新文学史料 (3):125-127.

釜屋修(KAMAYA Osamu).1975.日中文学交流の一断面──藤枝丈夫氏談話要録および資料[J].野草 17:47-63.

哈晓斯.1981.夏衍同志谈蒋光慈——访夏衍同志后记 [A].方铭.蒋光慈研究资料[C].北京:知识产权出版社.135.

蒋光慈.1929a.编后[J].新流月报 1(1):287-288.

蒋光慈.1929b.蒋光慈启事[J].新流月报 1(2):1.

蒋光慈.1930.蒋光慈文集 (第二卷)[M].上海:上海文艺出版社.

鲁迅.1930.硬译与文学阶级性[A].鲁迅全集 (第四卷)[C].北京:人民文学出版社.215-216.

钱小惠.1979.阿英传略[E].徐州师范学院.中国现代作家传略(上卷)[E].重庆:四川人民出版社.397-401.

唐天然.1981.关于蒋光慈党籍文体的一件史料附录[A].方铭.蒋光慈研究资料 [C].北京:知识产权出版社.137-141.

王德威.2008.革命加恋爱——茅盾、蒋光慈和白薇[A].王德威.现代中国小说十讲[C].上海:复旦大学出版社.50-126.

吴似鸿.1992.我与蒋光慈[M].广西:广西教育出版社.

吴腾峰、李志.1981.关于蒋光慈的点滴回忆[A].方铭.蒋光慈研究资料[C].北京:知识产权出版社.142-144.

岩佐昌暲 ( IWASA Masaaki).1989.蒋光慈赴日考——《異邦与故国》を読む[A].近世より現代に至る来日中国文学者·思想家たちの日本文化受容に関する総合的研究[C].福冈:九州大学言语文化部.69-83.

杨邨人.1933.太阳社与蒋光慈 [A].方铭.蒋光慈研究资料[C].北京:知识产权出版社.71-77.

J iang Guangci before and after the Visit to Tokyo:Comparison ofNarrative Structures of Sorrow ofLisha and Moonlight R ift from the C louds,

byOGAWA Toshiyasu,

I206.6

A

1674-8921-(2011)05-0043-06

小川利康,日本东京早稻田大学商学院教授。主要研究方向为中国现当代文学和周作人研究。电子邮箱:ogawat@waseda.jp

(责任编辑 林玉珍)

Due to political reasons,scholars hold quite different opinions towardSorrow of L ishaandM oonlight Rift from the Clouds,two works of Jiang Guangci in the last phase.Recently the ideas undergo some changes,but it is still commonly agreed that the latter is a“repent for and revision of the fault”resulting from the former’s being criticized.Since the point needs more factual evidence,this paper illustrates Jiang’s experiences before and after his visit to Tokyo,aiming at figuring out the reasons underlying the sudden change of these two works’genre.