难以释怀的“徐烈炯之问”——关于外语学科专业建设的若干思考

2011-01-15刘龙根伍思静

刘龙根 伍思静

(上海交通大学,上海,200240;吉林大学,长春,130012)

难以释怀的“徐烈炯之问”

——关于外语学科专业建设的若干思考

刘龙根 伍思静

(上海交通大学,上海,200240;吉林大学,长春,130012)

徐烈炯教授在 2002年提出的“外文系怎么办?”这一问题迄今仍是我国外语学界的难以释怀之问。学科发展、专业建设是办好外语学院(系)的根本。因此,必须正确理解外语学科与专业的内涵、厘清外语学科发展与专业建设两者之间的关系;客观评价我国外语学科与专业建设的现状、清醒认识新形势下外语学科与专业建设所面临的问题与挑战,积极探寻解决问题与应对挑战的良策,以更好地把握机遇、推动外语学科进一步可持续长足发展。

外语,学科,专业,建设

《外国语》2004年第 1期登载了徐烈炯教授于2002年撰写的《外文系怎么办?》一文,文章从颇为新颖的视角,对当时外文 (语)系的学科发展与专业建设中存在的问题及应对的策略进行了探讨,其观点发人深省、耐人寻味。虽然徐教授撰文距今已近十年,在这期间我国的外语学科与专业建设取得了长足的发展,但他那振聋发聩的设问还远没有求得令人满意的答案,业已成为我们外语教育研究者以及外语学院(系)管理者的难以释怀之问。尤其是现在,《国家中长期教育改革和发展规划纲要》公布不久,面对经济全球化大背景下我国高等教育快速发展的新形势,更有必要追问,我们的外语学院(系)怎么办?

当然,正如徐烈炯先生所言,这样的问题本身是歧义的,而本文则将外语学院(系)当作宾语,集中探讨如何从学科发展与专业建设入手办好外语学院(系),主要讨论(外语)学科与专业建设的内涵、我国外语学科与专业建设的现状及问题,并就如何进一步加强外语学科与专业建设提出若干构想。

1.外语学科与专业建设的内涵

1.1 学科与专业的关系

何为学科?何为专业?二者之间有何联系与区别?这些问题的答案似乎不言自明,其实不然。高等教育学家和高校管理研究者对这些问题进行了广泛而又深入的思考与探究,然而做出的回答却不尽相同。

《现代汉语词典》为“学科”提供了三条义项: (1)按照学问的性质而划分的门类,如自然科学中的物理学、化学;(2)学校教学的科目,如语文、数学; (3)军事训练或体育训练中的各种知识性的科目。显然,我们所指的外语学科主要涉及前两条义项的内涵与联系。这两个义项具有很强的关联性,由学问的性质而划分的门类是教学科目设置的基础,而教学科目在很大程度是按照知识领域进行设置的。美国教育家伯顿·克拉克(1994:34)在《高等教育新论》中认为,学科的内涵除了学问的分类外,还有组织的含义,既包括“围绕学科建构起来的院系、研究所、学会等实体性组织机构”,也包括“具有学科认同感的教师、学生、研究者等构成的虚拟性组织”。学者们对学科的定义虽各不相同,但是大多强调学问的划分、教学的科目和学术的组织三个方面。因此,本文中提及的外语学科既包括具有外语属性的知识领域分类,也包括教学中设置的语言学、文学等科目划分,同时也包括从事外语教学和研究的机构和人员。

至于“专业”,按照《现代汉语词典》中的相关定义,主要是指在高等学校的一个系或中等专业学校中,“根据科学分工或生产部门的分工把学业分成的门类”(张海钟、冯建平 2007)。根据这一定义,专业的划分有两条标准:学科自然分工和社会职业分工。从内容上来看,专业包括与职业相关的知识领域、为了更高效地传递知识所设置的专业课程体系以及从事与职业相关知识传递的教师和学生这三个基本要素。本文提及的外语专业既是指与外语职业相关的知识领域,也指为了更高效传递外语知识所设置的外语专业课程体系,还包括从事外语教学的教师与学生群体。

从学理上看,学科属“科学学概念”,通常指学术的科目,包含某一门科学或某种科学领域的分支。专业属“教育学、社会学概念”,主要指学业门类 (陆军等 2004)。学科是专业分类的起点和基础,而专业则可以说是“学科及其分类与社会职业需求的结合点或交叉点”(胡文仲、孙有中 2006)。二者密切相关,相辅相成。

1.2 学科建设与专业建设的关系

学科建设与专业建设是高校建设和发展中重要的基础性工作,二者既相联系又不尽相同。概括起来,学科建设与专业建设的区别有如下三点:

第一、内涵不同。对学科建设内涵的认识虽仍无定论,但一般认为应该包括横向和纵向两方面内容。就横向内涵而言,学科建设的范围包括学科方向设立、学科梯队培养和学术基地建设等方面;从纵向内涵来说,学科建设既包括本科教育阶段,也包括研究生教育阶段(蓝仁哲 2009)。而专业建设则是学科建设与职业分工相结合的学科门类和类别建设,主要包括人才培养目标制定、专业分类、课程设置、教材建设、师资建设、教学手段建设等方面。因此,从内涵上看,学科建设包括专业建设,专业建设是学科建设与职业需求接轨的结果,是学科建设的最重要组成部分。

第二、目标不同。学科建设的目标在于通过对学科的硬件和软件投入,提高学科水平,最终达到提高科研水平和增强服务社会之能力的双重目标。专业建设的主要目标是通过专业分科的科学定位,设置合理的课程体系,培养适应社会需求的专业人才。因此,落实到高校教学科研实践中来,学科建设主要侧重于科研,专业建设则侧重于教学。

第三、建设途径不同。学科建设一般是通过学校对学科的软、硬件投入实现的,具体体现在学校的资金投入、项目设置、规划制订、人才引进等方面;而专业建设则多由学院管理人员和学科带头人通过科学分析进行合理的课程设置、教材选择和教学引导实现的。

总而言之,学科建设是专业建设的基础,学科建设水平提高了,专业建设必然能迈上一个新的台阶。专业建设是学科建设的龙头,专业建设水平上去了,才能带动学科建设的进一步发展,推动学科建设的进步。

2.我国外语学科与专业建设的现状

我国外语学科与专业建设存在诸多问题,很多学者对此进行了深刻的反思。比如,胡文仲和孙有中(2006:243)在论外语学科建设时提出“突出学科特点,加强人文教育”;蓝仁哲 (2009:4)则提出重新确定“高校外语专业的学科属性与培养目标”;而黄源深(2010:11)甚至提出“外语专业课程应该彻底改革”。那么外语学科和专业建设到底存在哪些问题呢?我们将从学科设置与专业建设的现状入手,进行具体探讨。

2.1 我国外语学科设置现状

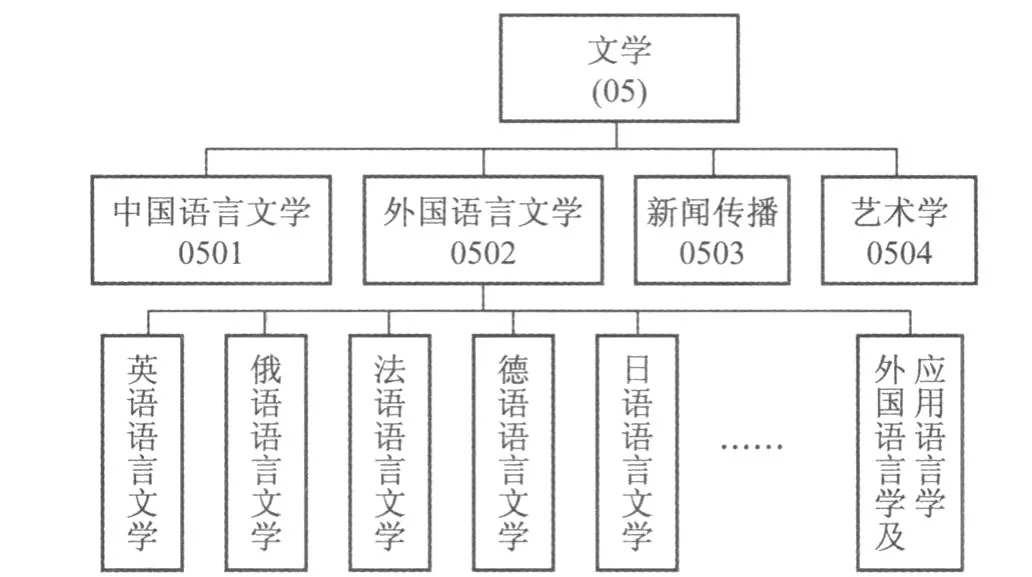

根据国务院学位委员会、教育部 2008年更新的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,我国外语专业的学科门类隶属文学 (编号 05),一级学科是外国语言文学 (0502),二级学科是英语(或其他语种)语言文学 (050201—050210),或者外国语言学及应用语言学(050211),如下图 1所示:

图 1 文学学科专业目录

将语言学学科归属于文学这一大学科门类,是徐烈炯教授在《外文系怎么办?》一文中提出强烈质疑的做法。他认为,外国文学属于人文学科,而语言学,尤其是“当今世界主流的”形式语言学,属于自然科学,与生物学、心理学、信息科学等都有紧密联系和交叉,而与文学关联甚微,因此应该将“文学与语言学学科分流”。

尽管将“文学与语言学学科分流”的主张并非全无道理,但是,操作起来在理论上和实践上都有较大的难度。首先,从学科内涵上看,语言学学科不仅包括与自然科学密切相关的形式语言学,还包括众多的宏观、微观语言学分支学科,如:社会语言学、心理语言学、历史语言学、应用语言学、系统功能语言学以及语用学、篇章语言学,等等。这些分支与人文学科的联系彰明较著,要将其全部划入自然科学范畴恐有悖学科的自然属性。比如,倚重语言的功能、强调语言的意义及其社会性的系统功能语言学就很难纳入自然科学的范畴。其次,从学界传统认识来看,完全将语言学纳入到自然科学体系之中,与语言学习者和研究者的传统习惯相左,也不符合人们心目中对语言的普遍认识。当然,这并不意味着传统观念都需恪守。关键在于,所欲破除的传统观念是否证明业已过时,已不能正确反映学科的实际内涵。

目前,关于语言学学科内涵的争鸣仍在进行之中,语言学能否从文学这个大的学科门类中分离出来,徐先生观点的支持者们只能拭目以待。最后,分流的具体实施涉及面宽,推行起来其难度也是显而易见的。根据高校招生简章的不完全统计,到 2010年全国有 1000多家院校开设本科英语专业,其中有225所普通高校获得了英语语言文学或者外国语言学及应用语言学硕士学位授予权,43所院校拥有外语学科博士点。要进行这么大范围的语言学与文学彻底分流显然难以一蹴而就。当然,不可否认,目前的学科、专业目录的分类尚需展开更加广泛的科学论证与优化,以更加有利于我国学科专业的设置、建设与发展。

2.2 我国外语专业建设的现状

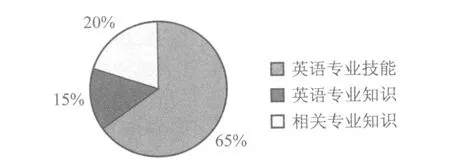

以英语专业建设为例,根据 2000年教育部批准实施的《高等学校英语专业英语教学大纲》,“高等学校英语专业培养具有扎实的英语语言基础和广博的文化知识并能熟练地运用英语在外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门从事翻译、教学、管理、研究等工作的复合型英语人才”。英语专业课程则分为英语专业技能、英语专业知识和相关专业知识三种类型。英语专业技能课程包括综合训练课程和各种英语技能的单项训练课程;英语专业知识课程指英语语言、文学、文化方面的课程;相关专业知识课程指与英语专业有关联的其他专业知识课程。大纲还规定,这三类课程在英语本科专业课程设置中比例大约应为 65%,15%和 20%,如图 2。各高校根据这个比例开设英语本科课程培养外语人才的确提高了外语专业本科生的外语技能,可是同时也导致了外语专业毕业生人文素质和思辨思维方面的不足。

图 2 英语专业课程设置比例图

徐烈炯教授认为,应该将“职业训练与学术培养分流,教学型的系与研究型的系分流”,也就是说各外语院、校应该根据自身的培养目标、任务和条件定位自己的培养目标,而不是将全国的外语系都办成一个模式,所有的外语专业毕业生都一个样子,这样既不利于外语学科专业建设,也不利于外语专业人才培养,更难达到外语教育服务社会的目的。

这两个分流符合专业建设趋势,有利于外语专业人才的培养,是外语专业建设的必由之路。然而,正如徐先生已经意识到的那样,很多院校鉴于名誉、职称、经费等各方面的考虑,是不肯自我定位为教学型院校的,这两个分流目前在实际操作上无疑存在许多困难。另外,就业的压力也会导致学院宁可多开课,让学生成为什么都懂一点的“万金油”,也不敢冒让学生成为失业的“专才”的危险。

2.3 我国外语学科、专业建设中存在的主要问题

改革开放后变化了的国际环境对外语人才的需求量急剧增加,使得外语专业成为了炙手可热的“热门专业”,加之中国高等教育的“跨越式发展”和招生规模的迅速扩大,外语专业迅猛发展,一跃成为我国高校规模最大的专业之一。然而,与此同时外语专业的本科毕业生就业率却一落千丈,成为了媒体评选的最难就业的十个专业之一。导致这一现象的重要原因之一就是很多学校不顾学科、专业发展规律,一哄而上,盲目扩张。而我国外语学科和专业建设中存在的诸多问题也逐渐暴露,主要体现在以下三个方面。2.3.1 外语学科建设的定位混乱

很多高校设立外语院系的历史较短,学科建设起步较晚,学科建设目标不够明确,建设思路不甚清晰,学术梯队尚不完备,学科定位比较混乱。

首先,有的学校、外语院系不顾自身学科建设的基础和条件,片面追求硕士点和博士点的设立,似乎一旦获得了硕士学位或者博士学位的授予权,自己的外语学科地位就得以确立,学科建设也就大功告成了。且不说这么许多外语院系争设硕士点乃至博士点是否可能、甚或必要,而事实上,硕士点、博士点的建立对于部分外语学科的建设尽管重要,但却不是学科建设的终极目标。只要外语学科仍然具有生命力,学科建设就是一个永恒的主题。如前所述,学科建设是一个对本学科硬件、软件条件的长期不断完善的发展过程,是关于学科方向确立、学科梯队培养和学术基地建设等多方面的体系化建设。外语学科建设也不例外。如果没有扎实的软硬件基础,即使拥有了硕士点、博士点,也仍然很难实现外语学科建设的可持续发展。

其次,很多高校外语教师也对外语学科内涵缺乏清晰的认识,甚至认为外语教学就是教授听、说、读、写技能。因此,也就忽略了自身专业素质的提高,不能确定自己的科研方向,难以参与本院系的学术梯队建设。一些高校外语教师兢兢业业地从事教学工作,为院系的人才培养做了很多务实的工作。然而他们几乎从不阅读专业期刊杂志、也不参与专业方向的学术会议、不开展专业方向的课题研究,这严重制约了这部分教师学术素养的提高、削弱了其参与学科建设的能力,这也是导致外语院、系学科发展滞后的重要原因。

2.3.2 外语专业建设与职业分工脱节

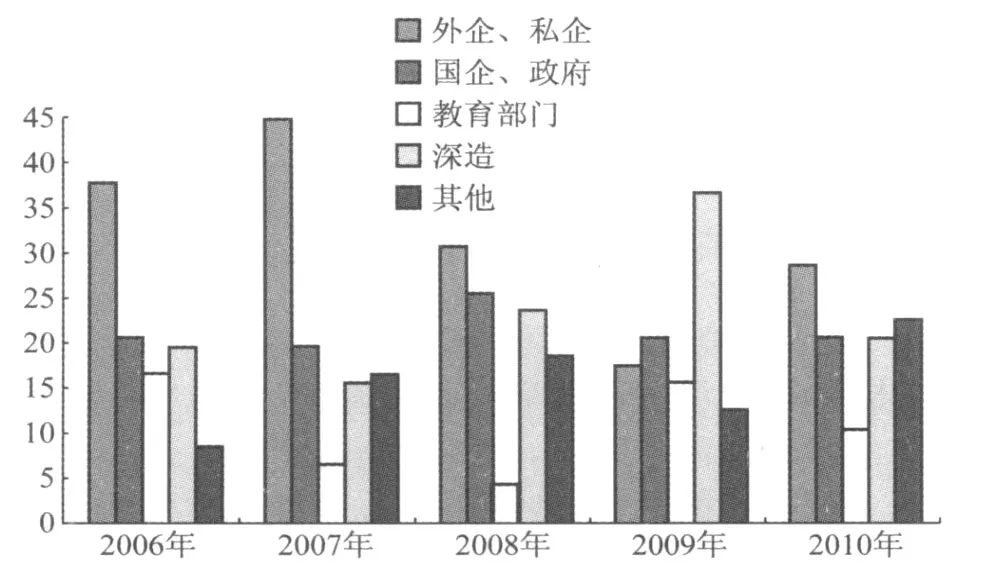

专业是学科职业化的体现,是以学科的自然属性为基础,结合社会职业化需求划分出来的。专业建设必然要以学科建设为基础,以社会需求为导向,以培养出高素质高水平的人才为最终目的。因此,外语专业建设必须以社会职业分工为风向标,在培养学生专业技能的基础上,开设适合学生未来职业发展的课程。根据上海交通大学 2006年到 2010年英语专业本科生就业去向统计(如图 3),英语专业本科毕业生约有 30%~40%进入各类外企、咨询公司做翻译;进入国企或者政府部门从事外事工作,进入教育机构进行外语教学和继续深造(国内或国外)的三类学生各占 10%~20%。可见,外语专业学生职业发展基本是商务翻译、外事翻译、教育三个主要方向。

图 3 上海交通大学 2006年到 2010年英语专业本科毕业生就业去向统计图

和国内其它众多专业一样,外语专业建设也存在比较严重的专业建设与职业分工脱节的现象。这可以从以下三方面作出分析。

首先,很多外语专业毕业生知识面较为狭窄,除了外语听、说、读、写技能强于其他专业的学生外,其他方面所知甚少,缺乏相应的专业知识和技能,因此在就业时并不具备优势。据了解,很多外企和外贸企事业单位,宁可招收一些经济、金融专业同时外语水平较高的毕业生,也不愿意接受语言能力突出却不懂得专业知识的外语专业毕业生。

其次,尖端外语人才依然紧缺。虽然我国已经把外语学习提高到了相当重要的地位,儿童从小学甚至幼儿园就开始学习外语,然而,同声传译、交替传译和职业翻译人才等高端外语人才却是凤毛麟角,各地人才市场纷纷告急。中国翻译协会资料显示,全国翻译从业人员多达 50多万人,有相当规模的翻译公司 3000多家,可是受过专业训练,能从事高端翻译工作的翻译人才却不到 5%。

最后,有相当一部分外语专业毕业生进入教育部门,在高校或者中小学校任教,然而在除师范院校外的外国语学院(系)的课程设置中很少包含同教育学相关的课程,如教育方法论、教育心理学等。在外语专业建设方面存在的诸如此类的问题,使得外语专业毕业生在就业时面临巨大的压力与挑战。

2.3.3 “复合型人才”概念曲解与滥用

自上世纪 90年代提出培养外语专业复合型人才以来,“复合型人才”成了我国大部分高校外语院系的人才培养目标。那么什么是复合型外语人才呢?根据《高等学校英语专业英语教学大纲》,复合型英语人才应该是具有“扎实的英语语言基础”、“广博的文化知识”并且“能熟练地运用英语在外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门从事翻译、教学、管理、研究等工作”的人才。培养复合型外语人才符合社会对外语专业本科生的要求,能使毕业生顺利就业并快速适应社会,对于学院专业建设、外语人才培养和满足社会需求等方面的作用都是不言而喻的。

然而,由于对“复合型人才”概念的曲解与滥用,《大纲》引起了众多学者的反复争论和探讨,焦点主要集中在以下几个方面:

第一,对“复合型人才”的内涵存在曲解。根据《大纲》,复合型外语人才应该是外语技能、文化底蕴、其他专业知识三者缺一不可的多层面、全方位人才。然而,在具体实施过程中,很多院校重点突出技能培训,比较重视其他专业知识,忽略了文化底蕴教育。一方面,很多学校为了提高专业四、八级通过率,开设专门的应试课程,所占学时和学分都不少,压缩了其他课程的课时;另一方面,虽然开设很多其他专业的课程,如外贸、商务、金融、外交等,然而基本由本院教师担任,很难进行具有专业深度的课程讲授,质量堪忧;更为严重的是,外语专业知识课程所占比例越来越少,而且一般都只开设在三、四年级,受到找工作和考研的影响,有时候简直形同虚设;而其他有利于培养学生文化底蕴的课程,比如哲学、历史等则鲜有开设。

第二,是否所有的外语院校都需要培养同一种“复合型人才”?这是学者们质疑之声最大的一个问题。全国 1000多所大专院校开设英语专业,目标都是培养复合型人才,都是为了给“外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门”提供“从事翻译、教学、管理、研究等工作”的人才。且不说这个培养目标是否能够达到,事实上这一目标本身就过分强调了外语学科的“工具性”,忽略了外语学科的独立性;强调了外语的技能性,忽略了它的“人文性”;强调了外语技能的重要性,忽略了外语专业的学科内涵,从而也就无形地降低了外语专业毕业生的培养标准。

第三,从结果上看,由于对“复合型人才”概念的狭隘理解甚或曲解,致使部分外语专业毕业生的人文素养与思辨能力缺失。现在国内的外语本科教育的目标虽是培养“复合型人才”,但是对技能的强调使之进入了职业培训的怪圈,缺少对学生人文情怀和思辨能力的培养。学生在学习中极端实用主义,热衷于考证、考级、考托福雅思,忽视甚至完全放弃了人文底蕴与创造性思维能力的培养。这样的学生也许能较快就业,但是在工作中缺乏逻辑分析和综合思辨的能力,缺乏创新精神和独立思考能力,最终难以有所作为。这样的学生若是做了外语教师,便会成为季羡林先生 (1999)所说的“有些教外语的教员,外语水平是极能令人满意的。但是,除此以外,却不知道他们是什么家。这样的人,在德国只能终身是外语教员,与副教授和教授无缘”。外语专业毕业的高校外语教师往往觉得上课容易、做研究难。他们很难有自己的创新思维和独立观点,因此难以找到合适的题目深入研究;即使有了可供研究的题目,也不知道通过怎样的逻辑分析方法论证清楚。因此,不少高校外语教师的科研能力欠缺、科研成果质低量少,在职称和职级上往往落后于其他专业的教师。这不仅是我们高校外语教育的悲哀,也是高校外语教师的悲哀。

第四、“通识型人才”与“复合型人才”之争。由于对片面强调“复合型”之弊端的认识日益加深,且近年来我国高等教育界与国外高等教育界的联系与交流逐步增加,一些学者,如胡文仲 (2006)、蓝仁哲(2009)提出借鉴国外办学经验,回归外语专业人文学科的学科定位,培养“通识型外语人才”,即外语技能全面、人文底蕴深厚、思辨思维和独创性思考能力颇强、能快速适应各种职业需求的人才。事实上,“通识型人才”和“复合型人才”主要差别在于,前者更强调培养学生的思辨思维能力,后者则强调培养学生跨学科专业素质;前者更强调人文素养,后者更强调与职业接轨;前者适合作为综合型院校的培养目标,后者也许更适合金融、外贸、理、工、农、医等专业性院校的培养目标。

3.进一步优化外语学科与专业建设的构想

我国的外语专业与学科建设虽已取得了较大的进展,但是在发展过程中仍然存在许多亟待解决的问题。本文以因地制宜、优化结构为基本原则,提出以下推进外语学科与专业建设的构想:

3.1 不同类型的外语学科与专业建设不应千篇一律

各外语学院(系)所处的学校环境不同,肩负的责任使命不同,学科与专业建设的目标显然也不应千篇一律。不同院校下属的外语学院(系)中的外语学科可以分为不同的学科类型。根据其肩负的教学与研究任务的比例不同,总体上可以分为教学型和研究型两种类型。比较理想的状况是,研究型外语学科把重心放到学科建设上,其主要目标是为了实现更多的知识创新,为在广度和深度上拓展外语学科的知识领域做贡献;而教学型外语学科则应把重心放到专业建设上,其目标是更好地培养外语专门人才。

研究型外语学院管理者在学科的规划过程中,必须考虑到本院学科建设基础设施、师资条件等问题,制定切实可行的学科规划。首先要“知己”,知道自己的现状、优势和潜力所在;其次要“知彼”,知道兄弟院校、国外高校的学科建设现状和发展过程;再次,突出优势,形成特色。将自身的优势作为发展的重点,在学科规划中突出重点,在学科建设中增加投入,最终形成自己的特色学科,并以特色优势学科带动其他学科的发展,形成螺旋式上升的发展态势。

以交大学科建设为例。外国语言学及应用语言学为外国语学院的特色优势学科。其中语言测试与语料库语言学这二个学科方向在国内处领先水平,在国际同行中有一定影响。尤其是测试学方向,本学科点在语言测试的理论研究与应用实践中在国内一直起着领军作用,并在国际语言测试学界有一定的认可度。因此,交大外国语学院制定的 2010~2020外语学科发展路线图中确立的基本目标是:巩固和发展特色优势学科,使其国内领先地位更加稳固;着力培植新的学科增长点,积极扶持使其快速茁壮成长,及早跻身于强势学科的行列;进而以现有博士学位授予点为依托,新建二至三个博士学位授予点,重点建设现代语言应用与外国文学理论研究创新基地和大学英语教学与研究基地,为建设国内一流,国际上有较大影响力的外国语学院奠定坚实的基础。在兄弟院校同行的鼎力支持下,经过学院几代人的不懈努力,交大外语学科建设取得了一定成绩,业已获得外国语言文学一级学科博士学位授权点。

3.2 不同类型的外语院系专业建设应区分层次、分类要求

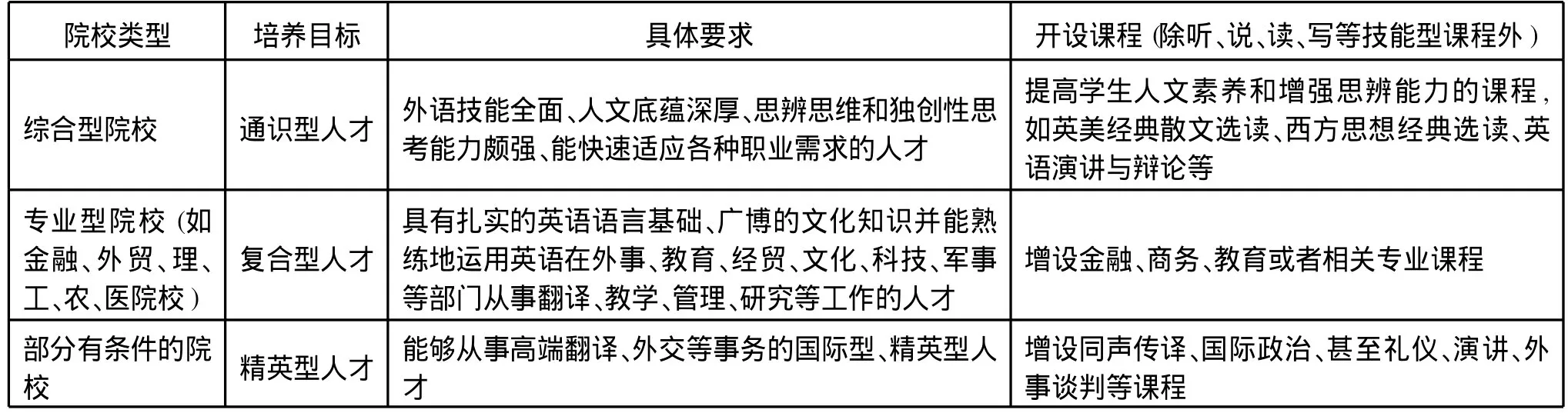

就我国高等教育的实际状况而言,大学发挥着很强的职业教育功能,特别是外语专业这种技能含量较高的学科,其职业教育功能尤为显见。所以,纯粹以学科建设为重的研究型学科只能出现在部分具有特定研究职能的研究机构,而高校的外语院系责无旁贷地要在人才培养与专业建设上投入较大的精力,实现学科建设与专业建设并重。当然,不同类型的外语院系进行专业建设时也不宜全国大一统地实施一个《大纲》,搞一刀切,而应分类指导、分层次要求,如表 1。

表 1 不同类型的外语院系分层次、分类别专业建设

如表 1所示,综合型院校可以“通识型人才”为培养目标,开设一系列提高学生人文素养和增强思辨能力的课程,如英美经典散文选读、西方思想经典选读、英语演讲与辩论等。

在某些院校(比如金融、外贸、理、工、农、医等专业性院校),师资、基础建设等条件具备的情况下,可在此基础上兼顾“复合型人才”的培养,增设金融、商务、教育等专业课程,扩大学生的知识面,增强毕业生的就业能力。

而在某些学生入学水平较高、各种办学条件比较优越的院校,则可以以培养“精英型人才”为目标,培养一些能够从事高端翻译、外交等事务的国际型、精英型人才。这些院校可以开设诸如同声传译、国际政治、甚至礼仪、外事谈判等课程。

3.3 同一院系专业建设也应因地制宜、模式多元

即使在同一个院系里,专业建设也不应局限于单一模式,培养的毕业生如出自一个模子。那样既不符合学生自身发展的规律,也不利于满足社会的多元化需求。因此,应当因地制宜、采取灵活多样的培养模式,实现“多元培养目标”(张民宪、丁康2006)。就外语专业设置而言,可以在外国语言文学这一专业下分设出学术型、复合型 (如外语 +金融、外语 +商务、外语 +国际法等)、职业型(如翻译)三个主要方向,针对不同方向开设各有侧重的不同课程。

3.4 教学实践中强调人文素养与思辨能力的提升

建国之初,为了满足社会和国家对外语人才迫切的实用性需要,各院校创立和建设外语专业时都照搬苏联以《精读》、《泛读》为核心的外语课程设置体系,并沿用至今。虽然这种课程设置模式在提高学生英语技能、满足国家对“会英语”的人才的需求方面确实起到了一定作用,但其弊端也十分显见,那就是直接导致了学生人文内涵和思辨能力的缺失。因此,在以后的教学实践中加强对学生人文素养与思辨能力的培养是外语专业教学改革的重点和难点。

首先,在课程设置上,应当开设外语专业知识、外语语言文化知识、文化内涵和思辨能力培养三类课程。其次,在课程的课时分配上,应该重新做出调整。外语专业技能课程 65%的比例应该适当减少,让位于其他课程。这一方面是外语专业毕业生素质提高的必然要求,另一方面这样做也并不会降低学生的外语水平。因为学生在进行外语语言文化知识的学习和文化思辨能力培养的过程中,外语水平也必然得到相应的提高。再次,在授课模式上也应该进行改革,改变过去教师教、学生记的模式,尽可能地增加讨论、辩论、演讲等方式;外语学习虽然离不开必要的记忆,但学生不应一味地依赖于死记硬背的学习模式,应当注重培养积极主动学习的习惯与自主创新的思维能力。最后,学生成绩的测评方式也应该做出相应变革,采取形成性评价与终结性评价相结合的方式,更多地采用开放式的测试手段,通过短文、讨论、演示等方式进行测试,使学生将学习重心放到思考、分析和论证上,而不仅限于机械地背诵、记忆和输出上。

总之,为了实现《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为高等教育确立的三个主要目标——提高人才培养质量、提升科学研究水平、增强社会服务能力,使各外语院系既能维护外语学科的地位,推动外语学科可持续长足发展,又能不辱使命培养出符合时代要求的外语合格人才,满足社会需求,我们所有外语院 (系)的管理者与建设者都应该在不断追问“外语学院(系)怎么办”的过程中,针对各自的学科建设和专业建设,深入思考、明确定位、科学规划、锐意改革、追求卓越!

伯顿·R·克拉克.1994.高等教育系统——学术组织的跨国研究[M].杭州:杭州大学出版社.

黃源深.2010.英语专业课程必须彻底改革——再谈“思辨缺席”[J].外语界 (1):11-16.

胡文仲、孙有中.2006.突出学科特点,加强人文教育——试论当前英语专业教学改革 [J].外语教学与研究 (5):243-247.

季羡林.1999.对于当前学风的一些看法[A].张后尘.外语名家论要[C].北京:外语教学与研究出版社.

蓝仁哲.2009.高校外语专业的学科属性与培养目标——关于外语专业改革与建设的思考[J].中国外语 (6):4-8.

陆军、宋筱平、陆叔云.2004.关于学科、学科建设等相关概念的讨论[J].清华大学教育研究 (6):12-15.

徐烈炯.2004.外文系怎么办?[J].外国语(1):52-56.

张海钟、冯建平.2007.论新建本科院校的学科建设和专业建设及研究生教育发展[J].西北成人教育学报 (3):34-35.

张民宪、丁康.2006.全面质量观与多元培养目标[J].学位与研究生教育 (8):19-24.

中国社会科学院语言研究所词典编辑室.2007.现代汉语词典(第五版)[Z].北京:商务印书馆.

A Haunting Question by Professor XU Liejiong:O n Foreign Language D iscipline Constructions,

by L IU Longgen&WU Sijing,

H319.1

A

1674-8921-(2011)06-0019-06

刘龙根,上海交通大学外国语学院教授、博士生导师。主要研究方向为英语语言学与应用语言学、语言哲学。电子邮箱:wyzxzr@sjtu.edu.cn

伍思静,吉林大学公共外语教育学院讲师。主要研究方向为应用语言学和语言哲学。电子邮箱:s jwu@jlu.edu.cn

本文系作者在“第七届全国外国语学院院长论坛”的发言,发表时作了修改。

(责任编辑 吴诗玉)

“What to do with the foreign language departments?”This is a question raised by Prof.XU Liejiong in 2002 and still hauntingmany of us in the Chinese academia of foreign languages.To successfully run a foreign languages school or department,the most fundamental undertakings consist doubtlessly in the construction and development of disciplines aswell as specialties.To this end,it is of necessity that a proper understanding be achieved of the connotations of foreign language disciplines and specialties and of the precise relationship be tween them. It is also necessary to objectively assess the status quo of China’s foreign language disciplines and specialties,be soberly aware of the problems and challenges under the ever-changing circumstances,and conscientiously seek effective solutions and strategies so as to actively seize the opportunities for a greater sustainable development of foreign language disciplines and specialties.