塔中低凸起东端冲断构造与寒武系内幕白云岩油气勘探

2011-01-09杨海军韩剑发李本亮罗春树李传新

杨海军,韩剑发,李本亮,罗春树,李传新

(1中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院)

(2中国石油勘探开发研究院;3中国石油天然气集团公司盆地构造与油气成藏重点实验室)

塔中低凸起东端冲断构造与寒武系内幕白云岩油气勘探

杨海军1,韩剑发1,李本亮2,3,罗春树1,李传新2,3

(1中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院)

(2中国石油勘探开发研究院;3中国石油天然气集团公司盆地构造与油气成藏重点实验室)

塔里木南缘早古生代板块构造控制了塔南—塔中从伸展到挤压的演化。寒武纪—早奥陶世板缘拉张控制了塔中北斜坡断陷构造。中奥陶世北昆仑洋盆关闭后塔中前缘隆起。晚奥陶世—晚泥盆世塔中前陆冲断与走滑构造变形。晚奥陶世—泥盆纪塔南前陆冲断由东南向西北方向传播,形成塘北—塔中南—5号断裂等弧形断裂体系和塔中低凸起中西段与Ⅰ号断裂带小角度斜交的走滑断裂体系。塔中低凸起位于前陆冲断带的前锋位置。前陆冲断的传播受控于两个滑脱层,一是沿中寒武统内部膏盐岩的滑脱层,形成弧形冲断构造,终止于塔中南缘断裂带和塔中北缘断裂带的东端;沿该滑脱层形成大量的冲断构造将中寒武统以上的勘探目的层系抬升到浅层,成为目前主要钻探的对象;二是沿中地壳韧性变形带的滑脱层,形成塔中Ⅰ号断裂带北缘东端的弧形构造带,沿该滑脱层形成的基底卷入的冲断构造,将中寒武统膏盐岩封盖层以下的成藏组合抬升到浅层,一方面成为油气长期运移聚集成藏的重要部位,同时又使得该部位成为可以钻探到的潜在勘探领域。本文根据塔中寒武系内幕白云岩的油气成藏条件,提出了油气勘探的建议。

塔中地区;寒武系;冲断构造;构造特征;白云岩储集层;油气勘探

1 概 述

塔中低凸起位于塔里木盆地腹部的中央隆起带中部,东与塔东低凸起、西与巴楚凸起相邻,南接塘古孜巴斯坳陷,北临阿瓦提—满加尔坳陷。研究区东西长300km,南北宽80km,面积约2.2×104km2。塔中低凸起的油气勘探始于1983年,二维测网密度已达1km×1km~2km×2km,三维地震逾 4500km2,目前已发现三级石油地质储量约3.5×108t,三级天然气地质储量约2500×108m3。围绕塔中低凸起构造地质特征,前人开展了一定的研究[1-7],认为塔中低凸起主要有以下构造地质特征:(1)塔中低凸起是稳定发育的早、中古生代时期的古隆起;(2)塔中低凸起西低东高,西宽东窄(图1);(3)塔中低凸起可划分为10个次级构造带(图1)。近年来由于中国油气资源战略的需要,加速了塔中油气勘探的步伐,上奥陶统礁滩体油气藏获得整体连片探明,下奥陶统岩溶储集体与寒武系内幕白云岩储层中也获得油气发现,使得塔中低凸起成了中国海相碳酸盐岩地层油气勘探的前沿阵地。本文通过精细解释跨越塔南车尔臣断裂—塔中的区域地震剖面(剖面位置见图1中A—A’,B—B’),用区域构造地质分析、精细构造地震解析及构造变形几何学恢复等方式来研究塔中低凸起的构造成因与演化过程、内部结构和构造变形特征等,结合塔中低凸起的油气成藏条件和勘探潜力,提出了古冲断构造控制下塔中断裂东端的油气勘探新领域——寒武系内幕白云岩储集层。

2 塔中低凸起的构造成因与演化

2.1 寒武纪—早奥陶世塔中北斜坡伸展构造

震旦纪—早古生代在中昆仑和塔里木板块之间存在一个拉开的北昆仑洋(又称库地洋)[8-9]。塔里木板块南、北缘在寒武纪—早奥陶世为被动大陆边缘,整个塔里木板块及其周缘处于拉伸构造环境[10],特别是紧邻库满拗拉槽的塔中地区,在最近的3维地震剖面上可以看到比较清楚的张性正断层,塔中Ⅰ号断裂带北侧广泛分布切穿寒武系—下奥陶统的正断层,表现为地震同相轴重复、错断,地层向北加厚(断层上盘),但是由于后期(晚奥陶世)的构造挤压冲断,早期的正断层产状变得陡立。在寒武纪—早奥陶世期间,塔中Ⅰ号构造带附近发育张性正断裂,这些张性正断裂成为克拉通盆地内后期构造变形的应力集中部位,容易发生构造反转,形成冲断褶皱。

图1 塔中低凸起断裂系统分布图

2.2 中—晚奥陶世塔中前缘隆起

乌依塔格—库地—阿其克库勒湖—香日德缝合带南侧发育的早古生代中酸性花岗岩同位素年龄集中在449~494Ma,代表北昆仑洋向南俯冲和中昆仑地体与塔里木板块之间在中、晚奥陶世的碰撞[8-12]。在中、晚奥陶世,俯冲作用达到高峰,造成塔里木盆地南缘大规模的火山活动和岩浆侵入[11]。据板块构造理论可以推测出,中、晚奥陶世塔里木板块南缘从南向北依次为乌依塔格—库地—阿其克库勒湖—香日德南早古生代岛弧火山深成岩带、古板块俯冲与缝合带(蛇绿岩套)、塔南前陆褶皱冲断带、塔南周缘前陆的前渊凹陷和斜坡带及前缘隆起(图2)。

图2 塔里木盆地中—晚奥陶世沉积相与构造单元分布图

中奥陶世北昆仑洋俯冲消亡,中昆仑地体与塔里木板块碰撞,在塔南地区形成了周缘前陆褶皱冲断带和塔南周缘前陆盆地。中昆仑地体的挤压挠曲使塔中成为塔南前陆盆地向塔里木克拉通盆地过渡的前缘隆起。由于构造蠕变,前陆盆地下伏的克拉通板块从刚性向粘弹性转化,塔中前缘隆起向塔南迁移的同时,抬升幅度进一步加大,露出海平面,出现沉积间断或者遭受剥蚀(图3a)。从阿尔金山前到塔中的区域构造地质剖面显示,从塘古孜巴斯凹陷向塔中,中、上奥陶统的厚度逐渐减薄,为一箕状凹陷,上奥陶统良里塔格组(O3l)底塔中不整合面形成(图3b)。O3l沉积期,塔东南前陆冲断系统开始形成(图3b,3c)。中奥陶世塔中前缘隆起部位构造相对平缓,无明显的构造位移发生,这期构造活动控制了塔中低凸起上的沉积间断和地层剥蚀,发育了第一期广泛分布的风化壳型岩溶储层,如中1井上奥陶统良里塔格组中、下部直接超覆于鹰山组下部,塔中的TZ162、TZ451、塔参1等井都钻揭下奥陶统风化壳,碳酸盐岩间缺失中奥陶统大湾—庙坡—牯牛潭阶牙形石,而南北两侧凹陷中的TZ29、塘参1井均发现了中奥陶统化石。从TZ451、TZ452、TZ35井与TZ162、TZ12等井的钻探分析,可见西部地区上奥陶统西薄东厚,而且中央断垒带西部TZ2、TZ19等井的下奥陶统剥蚀量大于东部TZ1、TZ3、TZ5等井,表明塔中隆起西高东低,西部地区应为寻找下奥陶统风化壳型储层油气藏更加有利的领域。同时由于中昆仑地体与塔里木板块碰撞隆升而提供大量的外来碎屑物源沉积,塘古孜巴斯凹陷接受阿尔金古陆的硅质碎屑物源沉积,库满拗拉槽中也快速充填,沉积数千米厚的碎屑岩,岩性主要为浊积相的绿灰、深灰、黑灰色砂岩与泥岩韵律性互层。北昆仑洋的关闭致使大地构造环境改变,来自于南部的外来碎屑物开始大量注入,改变了塔里木盆地内(特别是塔中台地)碳酸盐岩、硅质泥岩及泥岩沉积为主的环境(图2)。

图3 塔中—塔南区域构造演化剖面(据地震剖面解释,剖面位置见图1中A-A’)

2.3 晚奥陶世—晚泥盆世塔中低凸起前陆冲断抬升

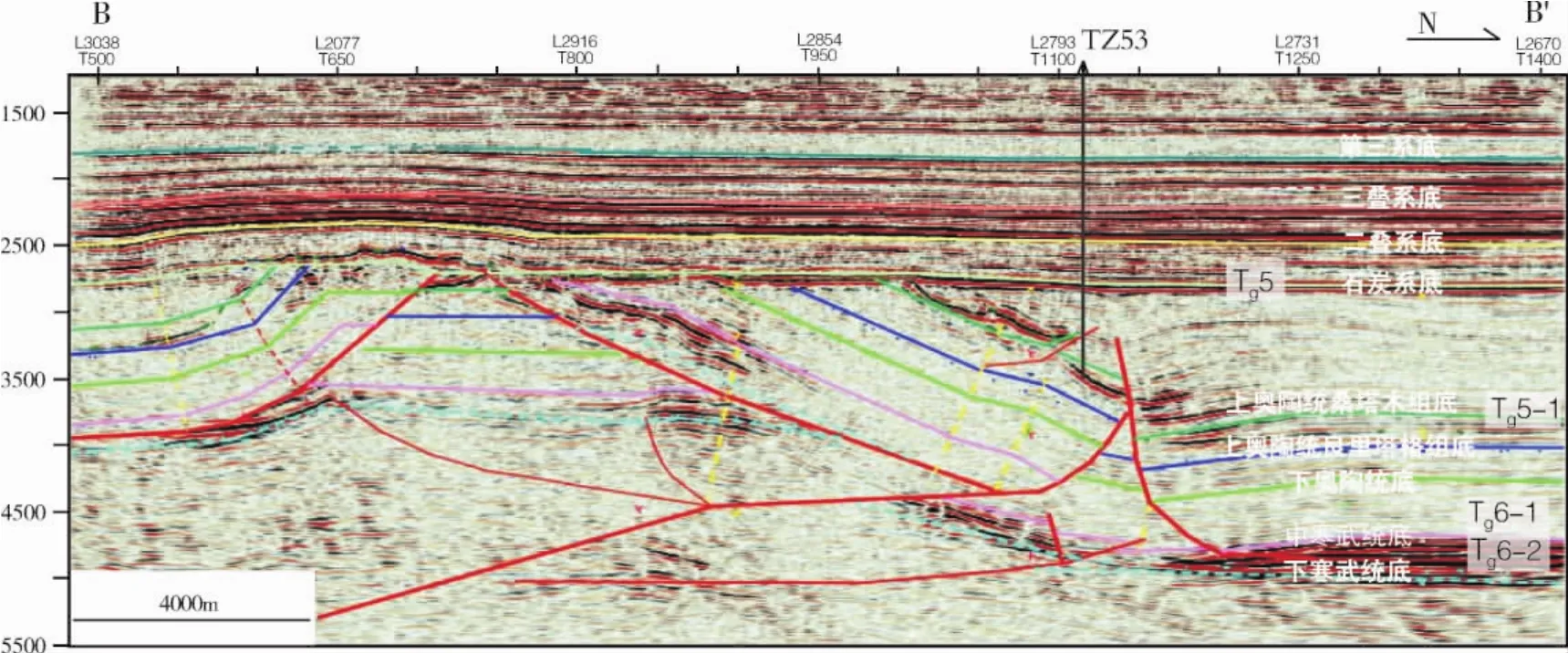

晚奥陶世,盆地南缘北昆仑洋最终关闭,西昆仑—阿尔金古陆与塔里木板块碰撞,盆地南缘处于持续收缩的挤压构造环境[12-13],塔南—塔中地区在晚奥陶世末期发生强烈的冲断挤压。图4所示的地震剖面显示,地震测线右侧中的Tg5-1(上奥陶统桑塔木组底界)与Tg3(下石炭统底部)之间的地层厚度发生明显的变化,测线北部的满加尔凹陷中的地层增厚,塔中低凸起及其斜坡部位的地层减薄,反映塔中冲断构造的抬升控制同期生长地层的沉积。上奥陶统内部良里塔格组(O3l)与桑塔木组(O3s)之间的不整合反映一种快速充填沉积,盆地周缘强烈隆升并遭受剥蚀,向塔中及其周边地区注入充足的物源;从桑塔木组/良里塔格组之间的上超关系可以判断,这期不整合主要是沿寒武系内部膏盐岩层滑脱—冲断导致的褶皱翼部旋转控制的同沉积生长地层①苗继军.塔中低凸起构造演化与奥陶系油气成藏研究.石油大学(北京)博士后出站报告,2007.。塔中Ⅰ号断裂带中西部活动微弱,中央主垒带构造运动剧烈,塔中东部大幅度隆升,产生广泛的剥蚀。地震剖面上,中、上奥陶统顶部波组削截现象明显,奥陶系碎屑岩从南、北坳陷向隆起轴部尖灭减薄,造成Ⅰ号断裂带下盘奥陶系碎屑岩比上盘厚500~1500m(图4)。晚奥陶世以来塔里木盆地南缘板块碰撞使得山系隆升,南缘阿尔金山系提供了大量的陆源物质注入盆地,形成典型的海陆过渡相碎屑岩与碳酸盐岩互层沉积,阿尔金山(亚普恰萨依剖面)上奥陶统岩性为砾岩,砾状粗砂岩,厚488 m。沉积特征变化基本反映了东南缘板块拼贴和碰撞后带来大量的外来碎屑岩沉积,砂砾岩沉积物的粒径从东南向西北依次变细。

图4 塔中东段地震剖面及其构造解释(剖面位置见图1中B—B’)

志留纪—泥盆纪中昆仑早古生代岛弧和中昆仑地体间的碰撞持续进行,一方面使得前陆褶皱冲断作用不断加强而且往后陆方向发展,另一方面前陆褶皱冲断带不断向克拉通盆地方向扩展,直到将先前发育的前陆盆地改造成大型的冲断带(图3d),类似中生代早期的库车前陆盆地在新近纪被改造成前陆冲断带[14]。早期的塔北前缘隆起之上叠加了新近纪发育的前陆冲断带构造变形。这是这一时期的持续构造挤压导致前陆冲断带沿着中寒武统的膏盐岩层滑脱,从南向北传播扩展到塔中地区,从滑脱层传播过来的构造位移量在塔中低凸起的南缘(Ⅱ号断裂带,图1中断裂⑤、⑥、⑧、⑨)和北缘(Ⅰ号断裂带,图1中断裂②)的东南端发生冲断,使中寒武统以上的构造层抬升到当时的地面。除了中寒武统膏盐岩层滑脱外,还有一个沿着中地壳韧性剪切带向北传播冲断构造位移的滑脱层,构造位移量传播到塔中低凸起北缘(Ⅰ号断裂带)后向上冲断,使中寒武统以下的构造层大幅度抬升。

晚奥陶世以来,随着前陆冲断构造位移由东南向西北(依现今地理位置为参照系)传递,主体构造位移量消失在冲断带最前锋的塘北—塔中南—塔中5号等弧形断裂带,在该弧形冲断带之内,存在两个层次滑脱的水平冲断推覆构造。其一,沿寒武系内部膏盐岩滑脱的冲断构造,该冲断构造控制了Tg3反射层(相当于上泥盆统东河砂岩底界)以下一系列冲断构造活动。地震剖面上,代表中寒武统底界(Tg6-1)的地震反射为一套连续的、没变形的强反射同相轴,这显示其下为稳定构造层。在上寒武统和上泥盆统之间,可以看到明显的冲断构造,主要表现在Tg5强反射轴明显的冲断重复,代表了加里东晚期的构造变形从南向北连续的传播,形成的一系列冲断构造在空间上互为联系,呈弧形带和扫帚状展布,在时间上为晚奥陶世到晚泥盆世之间的同一期构造活动的产物,显示该时期为来自南部冲断构造的前锋带(图1)。其二,根据地震解释推测,在埋深15km左右的中地壳韧性变形层,沿该滑脱层形成的冲断推覆构造终止于塔中Ⅰ号断裂带东段的弧形带。该断裂切穿基底进入沉积盖层后一方面通过断层传播褶皱的方式向前传播部分水平位移,这种断层传播褶皱控制了晚奥陶世良里塔格期礁滩体和桑塔木期同沉积地层的发育;另一方面,大部分水平位移量通过向南冲断的楔形构造传播,由于冲断抬升导致地层在Tg3沉积以前被剥蚀,所以楔形构造南冲的位移终止方式难以确定(图4)。从图1的断裂分布图上可以看出,断裂并非是简单的成排分布的弧形冲断带,而是向东收敛的扫帚状展布,这显示构造位移量向北终止于弧形带的同时,伴生有向西北传播的右旋走滑构造位移量。

晚泥盆世开始进入构造夷平阶段,石炭系不整合覆盖在塔中古冲断带之上,晚古生代和中新生代地层平稳沉积在塔中古构造上,形成现今塔中低凸起。从地震剖面中反映出的地层削截角度来看,前石炭纪(Tg3)地层与其下地层之间为高角度不整合,反映出塔中地区局部构造活动强烈(图3e),而在塔里木盆地南缘的这一期古冲断带,在喜马拉雅期沿车尔臣断裂俯冲到阿尔金山之下。据地震层析成像显示,塔里木板块以30度角俯冲在阿尔金山下达到80km的水平距离[15],所以在塔南地区的该期古冲断带大部分被俯冲掩埋(图3)。

3 塔中低凸起内部结构与冲断构造地震解析

区域构造地震剖面揭示出了塔中低凸起的构造成因和演化过程,但是塔中低凸起内部的精细结构和变形特征,需要通过更精确的地震资料来解剖。本文利用塔里木油田最新获得的三维地震资料,开展断裂几何样式、运动方式、变形强度和变形时序等研究,推断塔中I号断裂带东段的冲断推覆构造变形特征。

塔中低凸起的构造变形样式在前人的研究中一直被视为克拉通内部基底卷入的走滑构造。由于受过去地震资料品质的限制,只能大致描述出塔中古隆起的整体形态,不能刻画内部的地质结构,更没有认识到塔中低凸起前陆冲断带构造变形的特征——板缘水平位移主导的挤压冲断构造。本次研究采用先进的断层相关褶皱理论[16-17]来指导构造解释。首先从图4所示的地震剖面上可以看出,中寒武统为一套区域性分布的膏盐岩,在地震剖面上为一套易于识别的强反射同相轴(Tg6-2)。以TZ53井为界,北部为满加尔坳陷,南部为塔中古隆起,Tg6-2存在约1000m/s的高程差,但是在塔中隆起内部,这套强反射同相轴具有明显的重复,重复的两套波阻向右下方收敛,向左上方分散开,呈喇叭形。初步估计Ⅰ号坡折带下端的寒武系膏盐岩强反射层具有大约5km的重复,说明存在大位移量的水平收缩。通过精细的构造几何学分析,认为来自南缘的冲断位移量一方面通过断层传播褶皱[16]的形式被吸收,在Tg5-1反射层之下可以清楚看到断层上方的褶皱,但是断层传播褶皱吸收的位移量大约1.2km,另一部分位移量(约 4.4 km)通过楔形构造[18]向南反冲被吸收(图5)。在反冲断层切层冲断的部位,可以明显看到在断层面上下之间的地震同相轴大角度相交。TZ78井(位于图4中TZ53井对应的构造带上)的倾角测井资料显示,从北向南的楔形反冲断层F22(图5)上盘的地层倾角约40°~45°,而断层下盘地层接近水平。在剖面南段——TZ1井以南的构造带,沿寒武系内部的膏盐岩层滑脱形成由南向北冲断的推覆构造,从地震反射同相轴Tg5和Tg5-1的影响可以看出冲断层上盘的地层倾角约30°~40°,下盘地层倾角近于水平,根据上盘地层的膝折带宽度大致可以确定该断层沿寒武系膏盐岩的位移距离约2.2km。在Ⅰ号构造带最下部,由于基底内部发生剪切变形致使基底塑性增厚,形成一个单斜。F1断裂向上切穿了奥陶系,志留系变形相对减弱,奥陶系与志留系之间大角度不整合接触。其次,塔中I号断裂带以北的下斜坡区桑塔木组同沉积地层分析表明,构造位移量以断层传播褶皱向北传播的活动时间为桑塔木组沉积时期。另外通过Tg3与以下地层的接触关系,大致推测志留纪—泥盆纪的构造位移量通过楔形构造翼的迁移变形机制向南传播(图4)。

图5 塔中Ⅰ号断裂带东段构造演化剖面(据图4分析)

图5是根据图4的构造地震解释成果而编制的构造平衡恢复剖面,从下向上依次为塔中东段构造变形与演化的过程。在寒武纪—早奥陶世,Ⅰ号断裂带以北由张性正断裂控制了北斜坡地层沉积的增厚。到中奥陶世,由于塔中成为当时塔南前陆盆地的前缘隆起,塔中低凸起成为克拉通内部挠曲隆升部位,塔中隆起的南、北两翼有中奥陶统的地层沉积,而中央隆起部位没有接受地层沉积;大致估计该条剖面上通过克拉通内部挠曲的方式地壳整体缩短约1km。晚奥陶世,沿着中寒武统的滑脱冲断开始形成中央断垒带,向北传播的构造位移量约1.8km,地层缩短和抬升剥蚀;沿中地壳的滑脱冲断控制了塔中1号断裂的形成,同时由于发育的断层传播褶皱使褶皱翼的南端旋转抬升,控制了上奥陶统良里塔格组礁滩体和上奥陶统桑塔木组同生长地层的沉积,北部地层厚;以断层传播褶皱向北传播的构造位移量约1.2km。同时由于中地壳深层基底的滑脱冲断,使得整个塔中地区地层旋转抬升,塔中南缘抬升,沉积较北缘明显减薄。这种古冲断形成的不对称前翼与后翼之间的构造对沉积的控制作用明显有别于早期的塔中前缘隆起对沉积的控制作用。志留纪—泥盆纪,来自东南方向的冲断构造进一步加强,构造后翼的中央断垒带水平位移量进一步加大,向北传播的构造位移量约1.6km,造成更多地层抬升被剥蚀;Ⅰ号断裂带前翼的构造水平位移量主要通过楔形构造向南反向传播,构造位移量约4.4km,地层缩短隆升后被剥蚀。随后,在整个石炭纪沉积前剥蚀夷平,上覆没有构造变形的沉积地层,形成现今结构。在整个加里东期塔中Ⅰ号构造带东段的构造缩短量累计约8.8km,其中中奥陶世挠曲缩短1km,晚奥陶世冲断推覆缩短1.8km,志留纪—泥盆纪冲断推覆缩短6km。

4 塔中寒武系内幕白云岩油气藏勘探

4.1 塔中寒武系内幕白云岩油气成藏条件

塔里木盆地寒武系为白云岩、白云质灰岩为主的碳酸盐岩沉积,总体上为水退序列,气候由温暖潮湿向炎热干旱转化,这套地层具有重大的油气资源勘探前景。巴楚凸起上的和4井5880~5031m井段的下寒武统中、上部及中寒武统的肖尔布拉克组、吾松格尔组以及和田河组,岩性主要为层状、纹层状黑灰色灰岩、白云岩,向上为膏泥岩、膏岩、膏盐岩、盐岩夹白云岩,后者反映蒸发澙湖相沉积环境,在其中的5780~5515m井段存在约200m厚的烃源岩,残余有机碳含量大于0.9%,这套烃源岩在塔中低凸起的Ro为1.4%~1.7%,为有效烃源岩。烃源岩与其上覆的白云岩储层、膏盐岩盖层组成很好的生储盖组合,是塔里木盆地油气勘探的重要潜在领域。

塔参1井是塔中地区唯一的钻穿寒武系的探井,盐下7 116~7124m段取心发现大量的溶洞,白云岩半充填或未充填,岩心出筒时明显冒气,表明具有较好的储集条件。在6 800~7085m井段为泥质白云岩、膏质白云岩和膏岩,它在作为塔中地区重要的构造滑脱层的同时,也是下伏白云岩储层的关键区域性封盖层。塔参1井在7108~7132m井段发现4层10m厚的气测异常,最高全烃显示达到22.25%,活跃的气测显示表明塔中寒武系盐下内幕白云岩具有较好的成藏条件。塔中1井寒武系白云岩直接与石炭系泥岩接触,表现为断背斜特征。塔中低凸起寒武系白云岩储集层保存完整,内部结构清楚。TZ4、TZ5井区位于膏盐岩滑脱层向上冲断最集中的部位,构造抬升最高,是深部油气垂向、侧向富集的有利地区。

4.2 塔中寒武系内幕白云岩油气勘探建议

白云岩是中国海相地层油气勘探的主要储集体类型之一,塔中寒武系内幕白云岩主要指寒武系中统膏质白云岩之上的丘里塔格组开阔台地相粉—细晶白云岩,塔参1、TZ43和TZ408井等钻遇该储层。目前塔中地区在下奥陶统的风化壳岩溶储集体、上奥陶统的礁滩体和志留系—石炭系的碎屑岩储层中均发现了工业油气藏获得突破,下一步对塔中寒武系白云岩储层的勘探应给予足够的重视。

塔中地区寒武系沉积相在纵向演化上由下部的蒸发台地相、局限台地相、开阔台地相组成,说明塔中地区并没有利于烃源岩发育的盆地及斜坡相带。通过对塔里木盆地古生界各层系流体矿化度、组分等研究认为,地层流体垂向上具有较强的分隔性,古生界油气以侧向运移方式为主。塔中地区的油气主要来自于相邻满加尔坳陷中的寒武系—下奥陶统的烃源岩[19],作为紧邻寒武系烃源岩的寒武系内幕层状分布的白云岩是油气运移与聚集的良好场所,TZ162井发现的工业气流和塔参1井、TZ43井活跃的气测显示证实了这一点。过去制约寒武系内幕白云岩勘探的关键因素是埋藏深,难以钻及,这主要是因为对塔中古隆起内部结构描述不准。现今对于塔中古冲断弧形构造带的精细刻画,认识到寒武系膏质白云岩是一套主要的滑脱层,滑脱层之上的白云岩段在如图5所示的断层F1与F22控制下冲断到浅层,白云岩储层与不整合面上的志留系—泥盆系泥岩段形成储盖组合,成为有利的地层油气藏发育部位,同时也使得钻探变得容易。对于塔中寒武系白云岩勘探,首先应注重推覆断层上盘或保留了中、上奥陶统盖层的自生自储原生古油藏的勘探。对于塔中古隆起的南带及塘古孜巴斯坳陷内部的弧形冲断带,由于台缘礁滩体不发育,应重点考虑寒武系白云岩的原生古油气藏,在TZ3井和TZ52井分别见到良好的油气显示和油流,证明塘古孜巴斯坳陷具备油源条件,南斜坡曾经有过油气运移和聚集的过程。

塔中低凸起是中国海相碳酸盐岩地层油气勘探的主要阵地之一,通过塔中低凸起内部构造地质演化、成因与结构特征的研究,旨在为进一步的海相地层油气勘探提供科学理论支持。同时,对叠合盆地深层的古构造演化与变形特征、构造变形样式与构造地震解释方案的深化认识,可以促进勘探向更多的潜在领域延伸。

[1]张振生,李明杰,刘社平.塔中低凸起的形成和演化[J].石油勘探与开发,2002,29(1):28-31.

[2]张宗命,吕炳全,曹统仁,等.塔里木盆地中央隆起的构造特征与演化[M]//童晓光,梁狄刚,贾承造.塔里木盆地石油地质研究新进展.北京:科学出版社,1996:110-119.

[3]李洪铎.塔中地区油气成藏条件分析及有利勘探区块预测[J].中国西部油气地质,2006,2(3):249-256.

[4]邬光辉,李启明,张宝收.塔中Ⅰ号断裂坡折带构造特征及勘探领域[J].石油学报,2005,6(1):27-30.

[5]徐国强,刘树根,李国蓉,等.塔中、塔北古隆起形成演化及油气地质条件对比[J].石油与天然气地质,2005,26(1):114-119.

[6]李明杰,郑孟林,冯朝荣,等.塔中低凸起的结构特征及其演化[J].西安石油大学学报:自然科学版,2004,29(4):43-45.

[7]李曰俊,吴根耀,孟庆龙,等.塔里木盆地中央地区的断裂系统:几何学、运动学和动力学背景[J].地质科学,2008,43(1):82-118.

[8]潘裕生.西昆仑山构造特征与演化[J].地质科学,1990,25(3):224-232.

[9]许荣华,张玉泉,谢应雯,等.西昆仑山北部早古生代构造岩浆带的发现[J].地质科学,1994,29(4):313-328.

[10]贾承造,魏国齐,姚慧君,等.中国塔里木盆地构造特征与油气[M].北京:石油工业出版社,1997.

[11]方锡廉,王玉珍.西昆仑加里东期花岗岩浅识[J].新疆地质,1990,8(2):153-158.

[12]Wei Guoqi,Jia Chengzao,Li Benliang,et al.Silurian to Devonian foreland basin in the south edge of Tarim basin[J].Science Bulletin of China,2002,47(Supp.):42-46.

[13]贾承造,魏国齐,姚慧君.塔南志留—泥盆纪古逆冲构造带地质构造特征[M]//童晓光,梁狄刚,贾承造.塔里木盆地石油地质研究新进展.北京:科学出版社,1996:217-224.

[14]李曰俊,宋文杰,买光荣,等.库车和北塔里木前陆盆地与南天山造山带的耦合关系[J].新疆石油地质,2001,22(5):376-382.

[15]Wittlinger G,Tapponnier P,Poupinet G,et al.Tomographic evidence for localized lithospheric shear along the Altyn Tagh fault[J].Science,1998,282:74-76.

[16]Suppe J.Geometry and kinematics of fault-propagation folding[J].Ecologic Geological Helvetiae,1983,83(3):409-454.

[17]Suppe J.Geometry and kinematics of fault-bend folding[J].American Journal of Science,1983,283(3):684-721.

[18]Shaw J H,Connors C,Suppe J.Seismic interpretation of contractional fault-related folds:An AAPG seismic atlas[J].AAPG:Special Publication,2005:1-270.

[19]韩剑发,梅廉夫,杨海军,等.塔中1号坡折带礁滩复合体大型凝析气田成藏机制[J].新疆石油地质,2008,29(3):321-326.

Characteristics of Thrust Nappe in the Eastern Segment of Tazhong Arch and Oil Prospecting of Cambrian Dolostone Reservoirs,Tarim Basin

Yang Haijun,Han Jianfa,Li Benliang,Luo Chunshu,Li Chuanxin

Based on analysis of the regional geology and the seismic interpretation,it is deemed that tectonic evolution from extension to compression in Tazhong Arch was controlled by activity of the south margin of the Tarim plate during early Paleozoic time.Extension and rifting occurred in the north margin of Tazhong Arch under the control of extension in passive continent margin during Cambrian to early Ordovician time.The thrust nappe and strike-slip deformation formed from late Ordovician to late Devonian.The foreland thrust deformation was propagated from southeast to northwest during late Ordovician time,which resulted in two detachment layers.One is the Cambrian evaporite layer and the other is the ductile layer in the middle crust.The thrusting uplifted the inner dolostone reservoirs in the detachment layers be shallow,which advanced the achievement of hydrocarbon accumulation and also becomes the potential reservoirs that is easy to drill now.it is suggested to pay an attention to oil exploration of the primary paleo-reservoirs that are located at the hanging wall of thrust faults or are capped by Middle-Upper Ordovician rocks.

Cambrian;Thrust;Structural deformation;Structural characteristics;Dolostone reservoir;Petroleum Exploration;Tazhong Arch;Tarim Basin

TE111.2

A

10.3969/j.issn.1672-9854.2011.02.001

1672-9854(2011)-02-0001-08

2010-07-21

杨海军:1970年生,高级工程师,现任塔里木油田勘探开发研究院院长。通讯地址:841000新疆库尔勒

金顺爱

Yang Haijun:male,Doctor,Senior Engineer.Add:Institute of Petroleum Exploration&Development,PetroChina Tarim Oilfield Company,Korle,Xinjiang,841000 China