高职院校学生职业能力培养述评

2011-01-06李建英许海元

李建英,许海元

(1.河北政法职业学院,河北 石家庄 050061; 2.河北经贸大学,河北 石家庄 050061)

高职院校学生职业能力培养述评

李建英1,许海元2

(1.河北政法职业学院,河北 石家庄 050061; 2.河北经贸大学,河北 石家庄 050061)

随着经济发展方式的转变与就业结构的调整,高职院校要想生存与发展,急需加强高职院校学生职业能力的培养与测评,只有这样才能使高职学生更好地适应社会对高素质技能人才培养的需求,从而提高毕业生的就业竞争力,促进高职院校的可持续发展。因此,加强高职学生职业能力测评和培养对高职教育发展有着非常重大的现实意义。

职业能力;培养;述评

高等职业院校是担负着高等职业教育任务,需要完成高等职业教育各项目标及功能的教育场所。当前,随着经济发展方式的转变与就业结构的调整,加上国际金融危机对就业市场的冲击,高职毕业生就业形势更为严峻,就业率已成为高职院校办学的生命线,决定着高职院校的命运。高职院校要想生存与发展,提高毕业生的就业竞争力,就需要加强高职院校学生职业能力的培养与测评,这样才能提高高职毕业生就业率,促进高职院校可持续发展,使高职学生更好地适应社会对高素质技能人才培养的需求。因此,可以认为,加强高职学生职业能力测评和培养对高职教育发展有着非常重大的现实意义。

一、职业能力国内研究述评

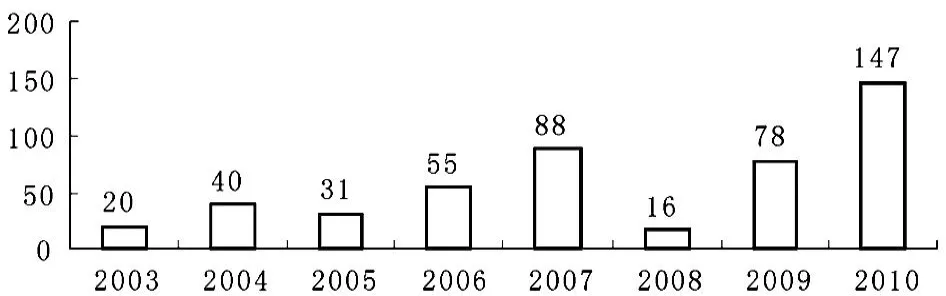

为了更清楚地了解国内有关职业能力研究的状况,课题组将文献检索与问卷调查相结合,做了充分的调研工作。在CNKI数据库中,以“篇名=职业能力”的检索式,检索了期刊库中的核心期刊,发现从2003年1月到2010年12月,共有475篇与职业能力紧密相关的核心期刊论文,各年度分布如图1:

图1 2003—2010年核心期刊关于职业能力的论文数量比较

从上图可以很明显地看出,从2003—2007年有关“职业能力”的研究形成了一个小高潮,通过内容分析发现前4年的研究与国际合作的较少,2007年开始介绍美国、澳大利亚、德国等国的“职业能力”培养思想。随着国家对职业教育的实质性支持,对职业院校投资力度的加强,中职及高职院校在迷茫中不断探寻职业教育的特色之路,于是,从2008—2010年又出现了新一轮“职业能力”研究高潮,这次高潮的出现不只停留在理论层面,而是实践推动的结果。获得批准建设的高职示范校及其示范专业为了完成建设任务,绞尽脑汁推动“提升学生职业能力”的实践工作,取得了一定的成绩。

通过对文献内容的进一步分析,本课题组发现,目前国内的研究主要集中在职业能力概念界定、怎样开展针对学生职业能力培养的国际合作、如何解决职业能力培养现存的问题等几个方面。

1.针对职业能力概念界定存在分歧

从心理学的角度来看,职业能力概念更强调对职业活动效率的影响及职业活动过程中的个体心理特征,强化了个人职业心理与生产效率的关系。将职业能力称为综合职业能力的观点,则与当前推行素质教育的要求相吻合,是基于能力本位的思想。本课题组认同邓泽民有关职业能力动态性,赵志群有关职业能力包涵“不断学习的能力”,杨欣及徐国庆的“胜任力”和袁继道的实践观等论述。本课题组的观点是:“职业能力”特指人们在真实的工作情境中整体化地解决综合性问题的能力,是从事一个岗位或岗位群所必需的本领。学生通过接受高职教育和培训,了解自身的职业发展动力,在此指引下,通过学习专业知识,具备专业技术能力、解决问题的能力、社交能力以及个性发展等方面的综合能力,借助于学校提供的系统化的职业指导培训体系,培养个体在工作、社会活动和私人生活中理性地应对综合性问题的能力。高职学生职业成长的路径是从角色了解出发,首先实现角色认同,然后融入所选职业,最后实现主动构建职业生涯发展路径等四个主动的动态过程。因此,高职院校应在培养学生了解角色、认同角色、主动构建职业生涯发展路径等能力上下工夫,这样才能从根本上提升高职学生的就业核心竞争力。

2.国内学者正在积极主动地开展针对学生职业能力培养的国际合作

从我国职教发展史来看,对职业能力的认识主要是改革开放后通过大规模的国际职业教育发展合作项目逐渐建立和发展起来的,因此在很大程度上受到西方发达国家(加、英、澳、德等国家),特别是德国的影响。

其中,姜大源主编的《当代德国职业教育主流教学思想研究》将德国的设计导向职业能力开发教育理念应用到我国高职教育实践中,指导我国职业院校学习领域的课程开发,开拓了高职院校教师的视野,在一定程度上为其教学方法的更新及创造提供了方向。2010年6月出版的赵志群主编的《职业能力与职业能力测评——KOMET理论基础与方案》,也是中德合作职业能力研究的新成果,其理论基础是德国“职业能力与职业认同感测评项目”(KOMET)的能力模型和测评方案,是世界上第一次采用严格的心理测评方法,对职业院校学生的职业能力和职业承诺进行的大规模标准化测评(Large-Scale-Diagnostic)。此书给出了理工类专业学生职业能力测评的具体化方案,有较强的可操作性。但对文科类高职学生职业能力测评则没有给出详细的测评方案。

上述研究成果更明晰了职业能力、职业技能以及职业资格三者之间的区别与联系,认为内化的职业能力可以外显为职业技能或职业资格。

3.关于职业能力培养存在的问题及解决办法方面的研究

有的学者着眼于职业能力培养的宏观层次,有的学者从个案中细小处提取不足,虽然切入点有所不同,但都提到了一些阻碍职业能力培养的共同症结,如:课程建设、实践教学整体设计以及课堂单元设计的适用性。具体而言,包括如何使课程课堂教学由“教师主导”转向“学生主导”等内容。

4.关于“基于职业能力培养的课程改革”方面的研究

随着高职教育的发展,中国课程改革经历了三次浪潮。第一次是实践本位课程改革,要求理论课程以“必需、够用”的原则缩减学时并进行同类课程的适度整合。在教学计划中增加了实践教学学时,尤其是集中实训环节。第二次是能力本位课程改革,课程设计以职业分析为起点,以主题和项目为载体。构建以职业能力培养为基础的新课程模式。第三次是基于工作过程本位的课程改革,成为本世纪初最先进的职业教育思想和课程设计方法,对职业能力的理解不再局限于职业适应力,而且在一定程度上体现了职业的迁移力,如赵志群在开发培养应用型和高技能人才的工学结合一体化课程中将综合职业能力理解为:在真实工作情境中整体化地解决综合性的专业问题的能力,是人们从事一个或若干相近职业所必备的本领,是个体在职业工作、社会和私人情境中科学的思维,本着对个人和社会负责的态度来行事的热情与能力。

本课题组在课程改革与开发问题上的观点是:开发“工作过程导向”课程的主体应该是“行业协会”组织的课程组,而非纯粹由专业教师组成的课程开发组来进行。前者能实现跨学科的团队合作,能从多视野多角度开发工学结合“教学做”一体课程,通过简单的有针对性的再开发,能让新开发出的课程及教材既适于教学,也适于企业的岗位培养。目前专任教师的职业能力与职业素质培养已在观念上引起人们的足够重视,但其培养途径还在摸索之中,真正的双师型教师目前还是少数,所以,仅由专业教师组成的课程开发组开发出来的课程很有可能骨子里仍是学科式的“学院风”,只是表面上像“工学结合”而已。

二、国外有关职业能力的研究述评

国外职业能力研究焦点主要集中在以下几个方面:

1.有关职业能力内涵的研究相对较为成熟

1979年,英国继续教育部(Further Education U-nit)在它的一个重要文件《选择的基础》中,第一次对英国职业教育中的综合职业能力作出了规定,具体包括读写能力、数理能力、图表能力、问题解决、学习技巧、政治和经济读写能力、模仿技巧、自给自足、动手技巧、私人和道德规范、自然和技术环境等11项能力。从这一文件可以看出英国的综合职业能力涵盖内容很广且十分细致,其基本思想是要将经济需要与社会要求相结合。1982年,继续教育部出版了《基础技能》,其中规定了描述综合职业能力的两条原则:普通性和迁移性。普通性是指这种能力在各种各样的工作和学习情境中都是需要的,而迁移性是指在一个环境中习得的能力可以被运用于另一环境中。这两条原则一直指导着以后的英国职业教育和培训。直到1999年,资格与课程当局对综合职业能力重新作出了如下的规定:交流能力、数字应用、信息技术、问题解决、学习和业绩的自我提高、与他人合作。从以上论述可以看出,英国的综合职业能力主要是指那些在日常生活、工作、教育中主观需要的技能。

在美国,最早使用综合职业能力的是德克萨斯州。1983年,一个研究高中毕业生能力的委员会提出了9类综合职业能力,其中重要的有决策、计划未来、生活、计算技能等。之后,哈德逊研究所(Hudson Institute)和美国培训与发展协会(the American Society for Training and Development)提出工作领域必需的7项能力为:学会学习、学术基础、沟通、适应能力、个人发展、团队效力、影响力。1991年成立的劳动部达成必需技能秘书委员会(Labor Secretary’s Commission On Achieving Necessary Skills,简称 SCANS)在研究21世纪年轻人在工作中取得成功所需的能力时,基于对美国数千种工作的分析,提出了8类SCANS能力,包括5种职业能力和3部分基础能力,SCANS认为,学习任何技能的最有效方法是“在相应背景下”,将学习目标放置到真实环境中,而不是坚持让学生首先进行抽象的学习。在使用一项特定的能力或基础技能执行一项任务时,同时也需要应用其他的能力,该项能力只是执行任务最为需要的。几乎无法找出仅需使用一项能力就能完成的工作,但是可以非常容易地找出缺少一项特定能力就无法成功完成的任务。

德国按照行动导向学习理念,将职业能力定义为“职业行动能力”。按照德国联邦职教所的定义,职业能力是“人们从事一门或若干相近职业所必备的本领,是个体在职业工作、社会和私人情境中科学的思维、对个人和社会负责任行事的热情和能力,是科学的工作和学习方法的基础”。由此可以看出,德国学者认为职业能力是才能、方法、知识、观点、价值观的综合发展,因此,其职业教育更加强调专业学习和综合能力发展的过程性、关联性和情境性,关注促进人的职业生涯发展的多项要素。

2.基于职业能力的高职课程开发建设

课程开发一直是职业能力研究的重要内容。20世纪70年代,国际劳工组织开发的MES课程,针对职业岗位规范进行就业技能培训的模块课程组合。MES课程中的职业能力就是操作技能,使受训者获得社会生产活动中所需要的一种实际技能。它只关注完成工作任务所需要的操作技能的训练。20世纪八九十年代,在英国、澳大利亚、加拿大等国流行CBE课程,1991年在我国成都举办的首届DACUM讲习班将CBE(competency based education)教学模式正式介绍到了中国。该课程观的哲学基础是实用主义,DACUM代表的最终结果是技能,虽然已经重视了学生职业能力的培养,但由于对标准化、表现性的追求,使得其实质上所关注的仅仅是能够外显的知识与技能。20世纪90年代后期以来,德国一直努力开发学习领域课程,此课程非常关注在复杂工作情境中作出判断并采取行动的能力培养,关注解决问题能力的训练,由此形成了颇具特色的职业能力课程理论。

至于课程开发的具体方法,德国学者设计的BAG分析法(职业工作任务分析法),明显不同于DACUM法,而后者克服了前者的一些弊端。

3.关于职业能力发展的阶段理论说

1992年,梅耶委员会(Mayer Committee)所提交的研究报告强调了对综合职业能力的培养,报告认为综合职业能力包括:(1)收集、分析、组织信息;(2)沟通想法和信息;(3)规划与组织活动;(4)与他人团队合作;(5)运用数学观念与技艺;(6)解决问题;(7)运用科技。此七大能力内各自有其详细的内涵设定,并分为三个阶段,各阶段中应达到的学习目标又有不同的描述。

澳大利亚专家爱瓦(Evans)提出职业能力发展的五个阶段:新手、较高级的新手、胜任阶段、精通、专家。德国职业教育学家劳耐尔(F.Rauner)在职业能力发展理论的基础上,提出了职业能力发展五阶段及学习范围的理论。他区分了从新手到专家的五个发展阶段,即新手、有进步的初学者、内行的行动者、熟练的专业人员和专家,个人经验在这个理论中受到重视。

三、国内外研究现状对未来深入研究的启示

我国职业能力研究的时间不长,与国外职业能力研究现状相比,主要存在着如下的差异和差距。

1.研究内容和理念的差异

对职业能力的不同理解自然有着文化背景和学术传统差异的因素,各国有各自所强调的独有的综合职业能力。澳大利亚的综合职业能力具有明显的就业能力特征,因为它没有特别强调基础能力。其他国家的就业能力要求基本上暗含在其他综合职业能力中。

有一个基本的共同点,即努力打破按照学科体系设计职业教育课程体系的传统格局,建立基于职业活动结构的全新的课程体系。但它们之间也有着重要区别,而这一区别便是以对职业能力的不同理解为基础的。MES课程中的职业能力就是操作技能,它只关注完成工作任务所需要的操作技能的训练;能力本位课程虽然看到了知识的重要性,但由于对标准化的追求,使得其实质上所关注的仅仅是能够外显的知识与技能;行动导向课程则非常关注在复杂的工作情境中作出判断并采取行动的能力的培养,关注解决问题的能力训练,这就是新职业主义。这一思想非常深刻,可以说是迄今为止我们对职业能力的最高水平的理解。

2.研究层次的差距

除了研究时间上的差距,在职业能力的相关统计资料方面,我国的相关统计资料很少,也很不规范,致使大多数研究难以深入。宏观层面的研究多,微观具体的问题研究相对较少,如:关于高职人才培养模式的建构、师资队伍的建设、高职与各种教育之间的贯通与衔接以及高职学生职业能力的培养途径等均需要第一手资料的挖掘,而广泛的调研工作则需要大量的经费支持。

3.研究方法的差异

国内研究方法相对较为单一,多为定性研究,定量研究很少;跨学科的研究更少,在职业能力研究中,具体课程的教学研究较多,而同职业教育学、社会学以及心理学等相邻学科的跨学科合作研究较少,在客观上降低了研究成果解决实际问题的能力以及研究成果的社会影响力。

以上差异向我们展示了未来的研究方向,首先,要作适应中国国情的高职学生职业能力培养与职业指导方案;其次,要充分吸取国外高职学生职业能力培养与职业指导方面的成功经验,以指导我国教学实践;最后,要尽可能采取实证分析方法展开深入研究工作,争取能尽早开发出适合中国高职教育的职业能力测评及职业指导软件包,以实现电脑辅助测评,增强研究成果的普遍适用性。

[1]姜大源.当代德国职业教育主流教学思想研究[M].北京:清华大学出版社,2007.

[2]徐国庆.解读职业能力[J].职教论坛,2005,(12).

[3]赵志群.职业能力与职业能力测评——KOMET理论基础与方案[M].北京:清华大学出版社,2010.

[4]Education Department,Lothian Regional Council.Careers education and Guidance:A statement of Policy and Practice for Secondary Stagesof Education[R].Edingburg:Great Bretain,1994.

[5]沈剑光.高职院校学生综合职业能力培养——基于思想政治工作导向的研究[M].北京:人民出版社,2010.

Review on Training the Professional Competence of Vocational College Students

LI Jianying1,XU Haiyuan2

(1.Hebei Vocational College of Law,Shijiazhuang,Hebei 050061;2.Hebei University of Economics and Business,Shijiazhuang,Hebei 050061,China)

With the change in the pattern of economic development and employment restructuring,vocational colleges,for its survival and development,need urgently to strengthen culturing and evaluation of the vocational ability of the students,which is the only way to enable vocational students to better adapt to the social demand for high quality personnel,improve the competitiveness of the graduates,and also be beneficial to the sustainable development of higher vocational colleges.Therefore,strengthening the culturing and evaluation of vocational competence of college students has a great practical significance on the development of vocational education.

professional competence;culture;review

G718.5

A

1008-469X(2011)04-0077-04

2011-04-12

国家社会科学基金“十一五”规划2009年度教育学青年课题《大学生生涯规划能力与心理健康关系实证研究》(CBA090124)

李建英(1974-),女,河北邯郸人,副教授,主要从事高等职业教育研究。