北魏书法三题——读康有为《广艺舟双楫》

2010-12-22党现强

党现强

(山东艺术学院 美术学院,山东 济南 250014)

北魏书法三题

——读康有为《广艺舟双楫》

党现强

(山东艺术学院 美术学院,山东 济南 250014)

北魏作为中国书法史的重要阶段,形成了颇具时代特点的书风。康有为《广艺舟双楫》积极推扬、倡“尊魏卑唐”之论。从三个方面切入,一是对康氏所概括的“魏碑十美”给予阐释,二是对其所分的“十六宗”予以辨析,三是对方圆笔法进行论述,旨在推进北魏书法的研究。

魏碑十美;十三宗;方圆

康有为 (1858~1927),近代资产阶级改良主义运动的领袖,原名康祖诒,号长素,又署更生,广东南海人,又称“南海先生”、“康南海”。康氏传世著作有《新学伪经考》、《孔子改制考》、《戊戌奏稿》、《大同书》、《康南海先生诗集》等。其论书法有《广艺舟双楫》,是对包世臣 (安吴)的《艺舟双楫》中的论书部分因而广之,故以书名,其书对晚清以来,及至民国、现、当代书坛颇具影响。

《广艺舟双楫》,六卷,二十七篇。该书旨在倡碑版,抑帖学,有“尊魏”、“卑唐”之论,是针对当时陈陈相因之靡丽帖学、僵硬刻板之馆阁体而发,穷而思变,有其时代意义。然受限于康氏的审美偏好和当时的时代背景,有些方面所涉仍然粗率,重新解读《广艺舟双楫》,对当今之书法大有益焉。兹摭三题,扩而论之。

1 释“魏碑十美”

康有为《广艺舟双楫·十六宗》:“古今之中,唯南碑与魏可宗,可宗为何?曰:有十美。一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳跃,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美。”[1]北魏书法以书风朴茂雄厚、气魄宏大为书界瞩目,康有为分条析理,括曰“十美”,其成因盖时代之由也。

北魏是魏书大发展的时代,典型隶书经历了两汉、曹魏、晋的形成、发展、繁荣、衰退已完成一个周期,通俗隶书则不断成长,向楷书过渡,逐渐取代典型隶书,成为书坛“主角”。这既是书法自身成长规律的必然,也与北魏王朝在北方的统一有关。

拓跋珪于皇始元年 (396)称帝,其建朝之始,即其汉化历程之始。初“建台省置百官,封拜公侯、将军、刺史、太守,尚书郎以下悉用文人”,以经略中原。天兴元年 (398)迁都平城后,又“令五经群书各置博士,增国子太学生员三千人”,“集博士儒生,比众经文字”,编定《众文经》,并且下《辛亥诏》:“诏尚书吏部郎中邓渊典官制,立爵品,定律吕,协音乐;仪曹郎中董谧撰郊庙、社稷、朝觐、飨宴之仪;三公郎中王德定律令,申科 ;太史令晁崇造浑仪,考天象;吏部尚书崔玄伯总而裁之。”[2]

公元 426年,“起太学于城东,祀孔子,以颜渊配。”北魏前期的汉化过程,是统治阶级上层积极推扬的结果,与部落贵族向皇权政治转变的趋势相伴,与国家体制的封建化过程同步。太和十八年 (494)魏孝文帝拓跋宏迁都洛阳后,进行了大刀阔斧的汉化改制,其主要内容有:一、改穿汉服;二、讲汉话;三、改汉姓;四、与汉人通婚等[3]。孝文帝的汉化政策加速了鲜卑贵族向汉人士族的转化。当时取士的标准也重视门户出身,以清河崔氏、陇西李氏、荥阳郑氏、范阳卢氏最受重视。值得我们注意的是崔、卢两家对北朝书法的影响。

崔、卢两家书法的传承情况,《魏书》有明确记载,卷二十四《崔玄伯传》:“玄伯祖悦与范阳卢谌,并以博艺著名。谌法钟繇,悦法卫瓘,而俱习索靖之草,皆尽其妙。谌传子偃,偃传子邈;悦传子潜,潜传玄伯。世不替业。故魏初重崔、卢之书。”卷四十七《卢渊传》:“初,谌父志法钟繇书,传世累业,世有能名。至邈以上,兼善草迹。渊习家法,代京宫殿多渊所题。白马公崔玄伯亦善书,世传卫瓘体。魏初工书者,崔卢二门。”

刘涛先生据此两则史料,排列出崔、卢两家书法传成世系:崔悦——崔潜——崔玄伯——崔浩 (师卫派);卢志——卢谌——卢偃——卢邈——卢玄 (师钟派)[4]。大量遗留书迹表明,当时北方的书风是以汉魏书法传统为主脉,是西晋书风的延续。北魏初期,崔浩即以“工书”而“给事秘书”,并被太祖 (拓跋珪)“常置左右”。足见其在北方的影响。

因此,北魏时期的平城书风,用笔朴拙,多取横势 (源于隶势),与其书风来源相关。殆至迁都洛阳之后,新体渐行,用笔方笔符号增多,字势取斜紧,内收外放,已较平城时期妍美。但与后世 (特别中唐颜鲁公以后)成熟楷书相较,提按笔法仍处于形成阶段,则点画相对峻厚,气象相对浑穆 (康有为语)。邱振中先生通过对不同时代、不同书体的笔法分析,从点画的不同形态之表象中,抽取出笔法演进的本质规律:篆书以平动笔法为典型特征;隶书以绞转笔法为典型特征;楷书以提按笔法为典型特征[5]。魏书由通俗隶书成长而来,向成熟楷书过渡,处于楷书提按笔法形成期,因此,自然打上了时代书风峻厚苍劲之特征。

另外,书法类型间的相互作用也影响魏书的发展。尽管魏书逐渐取代隶书,唱起“主角”,但北朝书坛仍然并存着篆、隶、行、草诸体,书法环境空前活跃,也空前复杂。“类型无时无刻不在与其他类型发生关系。具体表现为各种类型相互影响、相互制约、相互促进的关系,其实质是类型之间各种能量的‘流入’和‘流出’”[6]。兹将诸类型及刻石列表如下:

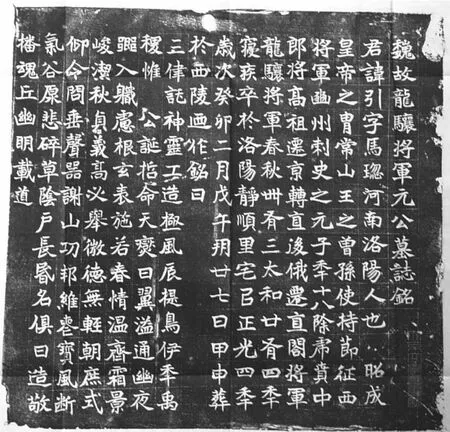

类 型 刻石举例美术篆书类型 陆希道墓志盖(523)等刁遵墓志碑阴 (517)等魏书类型 元引墓志 (523)等 (附图 1)行魏书类型 元氏法义三十五人造像记 (526)等隶魏书类型 刘懿墓志 (540)等典型隶书

从以上列表可以看出,魏书一方面完善自身,沿着楷书提按笔法向前演进,另一方面,不可避免地受作用于篆、隶、行等其他书法类型的影响。

康有为对魏书偏爱有加,又说:“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨血峻宕,拙厚中皆有异态,构字亦紧密非常,岂与晋世皆当书之会邪,何其工也?譬江、汉游女之风诗,汉、魏儿童之谣谚,自能后世学者所不能为者,故能择魏世造像记学之,已自能书矣。”[1]

元引 墓志 (图 1)

从雅化角度看,穷乡儿女造像显然粗陋,亦因此在形态特征上表现出康氏所推崇的结构天成、血肉丰美。所以康有为对魏碑的博爱是其审美趣尚所致,而北魏书风的特点亦是从隶书到楷书发展的结果,所谓“适当其时也”。

2 “十六宗 ”辩

康有为《广艺舟双楫?十六宗》又将诸刻石按其审美情调分为十六宗,今将其整理如下表:[1]

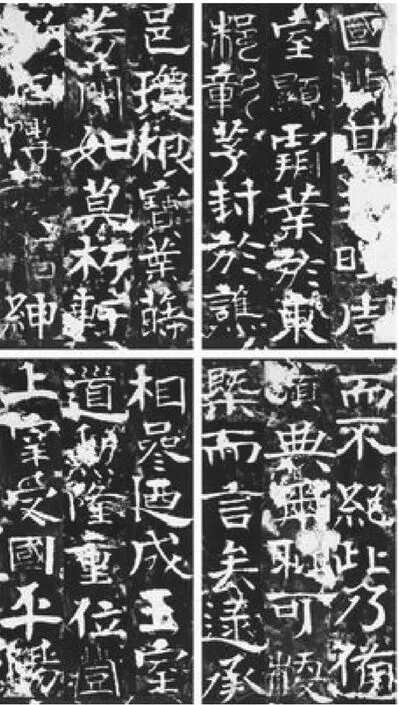

宗派 刻石代表 同类刻石举例上三宗雄强茂美 爨龙颜碑 灵庙碑阴飞逸浑穆 石门铭 (图 2) 郑文公、瘗鹤铭瘦硬峻拔 吊比干文 隽修罗、灵塔铭正体变态 张猛龙 贾思伯、杨翚中四宗峻美严整 始兴王碑 李仲璇静穆茂密 敬显儁 朱君山、龙藏寺丰厚茂密 晖福寺 穆子容、梁石阙、温泉颂质峻偏宕 张玄 马鸣寺浑劲质拙 高植 王偃、王僧、臧质下六宗体骨峻美 李超 解伯达、皇甫驎峻健丰伟 杨大眼 魏灵藏、广川王、曹子建(图 3)虚和圆静 刁遵 高湛、刘懿平整匀净 吴平忠侯神道 苏慈、舍利塔外三宗榜书 经石峪 白驹谷篆书 石鼓 琅琊台、开母庙西汉分书 三公山 裴岑、郙阁、天发神谶

康有为汲扬碑学,用心不谓不苦,然以个人之审美,强分宗派,其局限与粗疏自然难以服人。

书手源于不同的审美追求和不同的取法,落笔着墨自然表现为不同的风格。而品格有高低,风格则不论高下,自古有言:“文无第一,武无第二。”康氏以个人审美强分上、中、下,其出发点即有失严谨,何况以审美标准为出发点的研究,最易陷入主观主义。因为审美标准不同,其判断自然不同。当然,我并不承认艺术审美没有标准。“每个人在趣味方面的缺陷,由别人的不同的趣味加以补足;许多成见在互相冲突之下获得平衡,这种连续而相互的补充,逐渐使最后的意见更接近事实。”[9]但局部的见仁见智问题仍然容易引起分歧。艺术不等于科学,我也从不主张艺术科学化。但作为艺术现象一经产生,当艺术现象作为客观对象被研究时,则需要科学的态度。康有为受限于时代,如此强分十六宗,无疑是难以服人的。

前十三宗以审美风格划分,外三宗则以书体划分,其标准就不一致。前十三宗中,标准也不统一,“正体变态”之宗是言表现的形态特点,而不属于审美风格范畴。对各刻石与审美风格的对应上,也有模棱两可的地方。如《马鸣寺》体近《张猛龙》、《贾思伯》,却被划入《张玄》为代表的“质峻偏宕”一宗;《龙藏寺》清劲挺拔,与《苏慈》差近,却划入“静穆茂密”之宗,吾不知其“茂密”何来。《经石峪》与《白驹谷》皆擘窠大字,划入“榜书”之宗,然二者在审美特征上迥然有别,《经石峪》主用圆笔,取外拓式,浑穆圆劲,《白驹谷》则以典型方笔,用内擫法,峻整遒劲。我质疑这几点的目的并不是说我的辨析科学,而是要阐明:如果标准模糊,其结论难免产生争议。

对书法资料的整理分类中,按不同的标准都可以,其原则是要统一、科学。可以按载体不同、也可按时代不同,也可以按书体不同,在每一分类内部,涉及书法的本质因素,可以按用笔不同 (方圆笔),也可以按结字方式的不同。沙孟海先生《略论两晋南北朝隋代书法》指出:北碑结体大致可分为“斜画紧结”与“平画宽结”两个类型[10]。就是科学的结论。赖非先生在此基础上,翻阅大量出土资料,进一步提出:北朝早期的作品“斜画紧结”,晚期的作品则“平画宽结”,“斜画紧结”与“平画宽结”是北朝书法的两个阶段的特征[11]。书法研究伴随各学科的发展,不断推进,断不敢“至其持论多有为吾侪所不敢苟同者,则时代使然,环境使然,未可以居今日而轻谤前辈也。”[12]但对其局限,都不可不知,所谓横着读书,竖着思考。

石门铭 (图 2)

曹子建墓志 (图 3)

3 论方圆

康有为《广艺舟双楫·缀法第二十一》:“书法之妙,全在运笔。该举其要,尽于方圆。操纵极熟,自有巧妙,方用顿笔,圆用提笔。提笔中含,顿笔外拓。中含者浑劲,外拓者雄强,中含者篆之法也,外拓者隶之法也。提笔婉而通,顿笔精而密,圆笔者萧散超逸,方整者凝整沉著。提则凝劲,顿则血融,圆则用抽,方则用絜。圆笔使转用提,而以顿挫出之。方笔使转用顿,用以提絜出之。圆笔用绞,方笔用翻,圆笔不绞则痿,方笔不翻则滞,圆笔出以险,则得劲。方笔出以颇,以得峻。提笔如游丝袅空,顿笔如狮狻蹲地。妙处在方圆并用,不方不圆,亦方亦圆,或体方而用圆,或用方而体圆,或笔方而章法圆,神而明之,存乎其人矣。”[1]此为论方圆笔法最精譬者,于习书最有裨益者。

书家论书,自古重用笔。元赵孟頫《兰亭十三跋》:“书法以用笔为上,结字亦须用功,盖结体因时相传,用笔千古不易也。”用笔是书法的本质因素,书法作为线条为载体的视觉艺术,其艺术感染力来自于线形、线性、线质以及线条关系等方面,而线形、线性、线质都受运笔的制约。运笔动作决定线条质量,因此,每论书法,必论用笔。在西方人的观念里,线是点的集合或者说是面与面的分界,而在东方人的观念里,线是物体运动的轨迹。笔的运动是书法线条的第一生命。孙过庭《书谱》将用笔归纳为执、使、转、用四点。提到执笔、用笔之纵横牵掣与点画向背,持论高明,然于点画方圆之辩,犹为详焉,康氏此论,正可补其不足。在书法赏评中重神采,在书法操纵中重用笔,是书法自身的表现特点。王僧虞《笔意赞》:“书之妙道,神采为上,形制次之,兼之者方可绍与古人。”中国艺术历来重神韵,轻形质。所谓得意忘形,得鱼忘筌。但如果没有形,没有筌,如何得“意”,如何得“鱼”。“意”和“鱼”是我们的目的,都是从“形”和“筌”后面跟进来的。故于书法赏评中,我们重其神采,而创作过程中,与点画形态,却不可不知。此中要点,正如康氏所言“尽与方圆”。圆笔内敛,含其趣味,方笔外拓,耀其锋芒。

方与圆既是两种用笔方式,也是两个审美范畴,方笔倾向于刚艮鲁放,失于野;圆者倾向于流滑轻漫,失于游。欲达其妙处须方圆并用,以方壮其筋骨,以圆丰其血肉,不激不厉,风规自远。在创作过程中或以方为主,兼取圆势,书风豪迈俊逸;或以圆为主,兼用方势,书风流畅婉丽。如康有为所言,“妙处在方圆并用,不方不圆,亦方亦圆。”对方圆笔势的互用,既是书法自身表现特点的要求,也是中国传统审美的理想。中国传统美学,最重“中和”之美,以中庸为审美追求,做事做艺,力求不偏不欹。以中庸为核心,略放则狂,略敛则狷,狂和狷都是可以被接受的。过于疏放则是异端,过于敛收则是乡愿,是被鄙视的[14]。反映在书法上,过方则蕴藉不足,过圆则精神衰痿,可贵则是方圆兼用的中庸之美。

而且,康有为也谈及方、圆的具体笔法,包括用笔动作的抽、顿、挫、绞、翻等,于书法实践颇具指导意义,学书者不可不知。

[1]康有为.广艺舟双楫注[M]崔文平,点校.上海:上海书画出版社,2006.

[2](北齐)魏收.魏书 (卷二.太祖记)[M].唐长孺,点校.北京:中华书局,1974.

[3]资治通鉴 (卷一四 0)[M].北京;团结出版社,1997.

[4]刘涛.中国书法史·魏晋南北朝卷[M].南京:江苏美术出版社,2002.

[5]邱振中.书法形态学阐释[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[6]赖非.书法环境——类型学[M].北京:文物出版社,2003.

[9]丹纳.艺术哲学[M].傅雷,译.合肥:安徽文艺出版社,1991.

[10]沙孟海.沙孟海论书从稿[M].上海:上海书画出版社,1987.

[11]赖非.“斜画紧法”与“平画宽法”是北朝书法的两个阶段[C].中日书法史论研讨会论文集.北京:文物出版社,1994.

[12]梁启超.中国历史研究法[M].上海:上海古籍出版社,1998.

[14]迟志邦.书法——在象、数、理的对应中寻求适度之美[C].全国第七届书学讨论会论文集.黄河出版社,2007.

Three Aspects on Calligraphy of the North-WeiDynasty——On Kang Youwei’“s Guang Yi Zhou Shuang Ji”

DANG Xian-qiang

(School of F ine Arts,Shandong Un iversity,Jinan,Shangdong 250014,China)

The North Wei Dynasty was an important stage in the history of Chinese calligraphy,during which new handwriting styles arosewith the charactersticsof the age.Kang Youwei advocated the calligraphy of this age initiating admire the Wei period and decry the Tang period’in his book“Guang Yi Zhou Shuang Ji”(The name of the book means“Broadened Double paddles of the Boat of Arts”,deriving from a more ancient book on Chinese calligraphy.“Guang Yi Zhou Shuang Ji”means“Double paddles of the Boat ofArts”.)For the purpose of promoting the study of North Wei calligraphy,three comments are given in this paper.The first is to illuminate“the ten aspects of the beauty ofWeimonuments”which was summarized byMr.Kang.The second is to discr iminate“the sixteen lineages”classified by him.And the last is to discuss the square and round brushwork.

ten aspects of the beauty ofWeimonuments;sixteen lineages;square and round

J29

A

1672-9021(2010)02-0124-05

党现强 (1974-),男,山东济南人,山东艺术学院美术学院在读书法硕士生,主要研究方向:石刻书法艺术研究。

2010-02-10

[责任编辑阳崇波 ]